バイクライフ・バイクツーリングの魅力を北海道から。

聖地巡礼-バイクライディングin北海道-

リーンとロール軸(3)

(写真出典は、モトGPオフィシャルサイトより。)

バイクが姿勢を変える、その動きを方向別に「ピッチ」「ロール」「ヨー」とすると、カーブでバイクを倒す動きは「ロール」方向の動きでした。

そして、ロールに限らず、これらの動きはバイクの重心を通る回転軸にそって回転する動きの時が一番スムーズに、楽に、速く、動かせるのです。

では、バイクの場合、重心位置はどこにあるのか、

そして、実際のロール運動の時、その回転軸はどうなっているのか。

今日はそのお話です。

バイクの重心はどこか。

それは1台1台違うでしょうし、ガソリン満タンと空っぽでも違ってくるでしょうし、実際のライディングでは、バイクとライダーを合わせた重量を動かしていくことになるので、ライダーの体格、ライディングポジション、フォームによっても変わります。

しかしここではまず、バイク単体の重心位置を考えてみましょう。

バイクの中で一番重いのはエンジン。エンジンは車体の中央より前についていますが、このエンジンのクランクケースよりやや後ろ、上方にバイクの重心があることが多いようです。(図1)

図1

図1

しかし、これは止まっているときの重心位置です。

バイクが走ると、エンジンが高速回転します。エンジンの中でも一番重いクランクが高速で回転するので、そのジャイロ効果は大きく、ここがかなり動きにくくなる。また、前後タイヤも回転してジャイロ効果を生んでいます。

バイクは、高速になればなるほど、安定する。別の言い方をすれば、動きにくくなるわけです。

クランクケースのジャイロ効果は、クランクが重いほど高くなります。また、単機筒よりも多気筒エンジンの方がクランクが長くなり、ジャイロ効果が増します。

パラレル4のエンジンが安定性が高く、扱いやすいのは、このジャイロ効果の大きさも影響しています。

逆に単機筒や2機筒のエンジンは、ジャイロ効果が4機筒ほど高まらないので、運動性に優れ、リーンが軽くなるのです。

おっとっと、また脱線してしまいました。

この動き難いクランクの高速回転の影響で、走っている時のバイクの重心は、止まっているときよりもクランク軸に近づくといわれています。

!注!= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

この「重心位置の移動」については根本健氏の説を元に述べていますが、「静的重心」、「動的重心」という用語について、間違いの可能性が指摘されました。

記事の下の「リンゴ」さんのコメントとそれに対する私のやり取りをご覧ください。

(2011年2月6日)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

つまり、少し低く、前方に移動するのですね。(図2)

図2

図2

さて、では、実際にバイクがロールするとき、つまり、左右にバンクするときは、どんな動きをするでしょうか。

これも静止状態と走行状態では異なります。

まず、静止状態。

バイク単体としては、重心を中心として回転するように倒れていくのが一番いいのですが、何せ前後のタイヤが接地していますので、前後タイヤの接地面を結んだ線をロール軸として倒れていきます。(図3)

図3

図3

これは、まあ、言うまでもないですね。

ただ、倒れる最後の段階では、タイヤが一瞬宙に浮いて、バイクの重心を回転軸とする動きに切り替わることも多いのですが、実際に立ちゴケの時にそんなことを感じる余裕はないですね(^^;)。

では走行状態では?

これは実際に走行しながらローリングして、実感するのが一番分かりやすいです。

安全なところで、時速20~30キロくらいでまっすぐ走行し、ステップの上に立ち上がり、

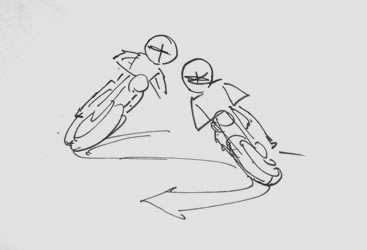

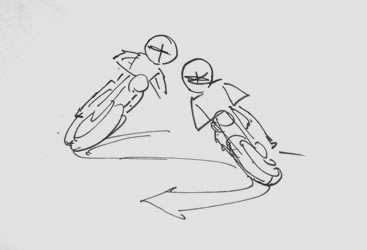

左右のステップを、階段を上がるように、または、トレーニング機器の「ステッパー」を踏むように、交互に踏み込んでみてください。(図4)

図4

図4

バイクは踏み込むたびに交互に左右に倒れ、起きてはまた倒れ、を繰り返して蛇行しながら、左右にローリングしながら進むはずです。

そのとき、バイクがどう動いているかを、感じるようにします。

右のステップを踏み込むと、右にバイクは倒れ、ハンドルがわずかに遅れて右に切れ、

そこから左のステップを踏み込むと、バイクは起き上がってきて今度は左に倒れ、ハンドルも左に切れていきます。

この動きを繰り返し、前輪が後輪よりも外側を通りながら、蛇行して進みます。

このとき、バイクを倒すのはステップに掛ける体重だけで行います、ハンドルを押さえつけたり、身体を突っ張ったりしないで、階段を登るように、左右交互に踏み込むように体重を乗せ換えるだけです。

一番小さな力で楽に傾き、起き上がって来るときが、バイク本来の動きになっているときです。

力みがないか、チェックしながら行って下さい。

さて、どうだったでしょうか。

おそらく、後輪側はリヤタイヤの接地点を軸に、止まっているときと同じように扇形の動きをして傾いて行ったのに対し、

前輪側は、フロントタイヤが大回りして、バイクが右に倒れつつある時は逆にフロントの接地点は左側に移動したかのように感じられたのではないでしょうか。(図5)

図5

図5

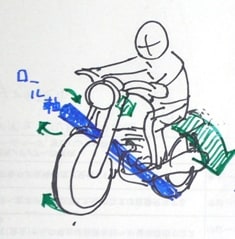

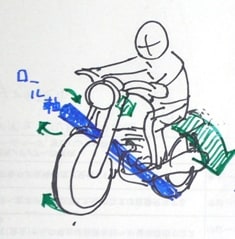

実は走行中のバイクのロール軸は、止まっているときとは違い、後輪の接地点から、車体の前の方向に斜めに持ち上がっていて、そのラインを軸として回転運動しているのです。(図6)

図6

図6

これは理屈よりも、実際に自分のバイクをローリングして感じるのが一番です。

スタンディングでステップを踏み込むことで、バイクがロールするとき、バイクの後ろと前の動きが違うことを実感できたら、

今度は座って、普通のポジションで、検定試験のスラロームのように、左右交互に車体を振りながら蛇行してみてください。

パイロンが直線上に並んでいるイメージ。

これも、できる限り力を入れないようにして(全く入力しなければスラロームできませんので、最小限の力で)、右に左に、同じリズムで振りながらゆっくり走ってみます。(図7)

図7

図7

さっきのスタンディングよりもバンク角が深くなり、動きがよりはっきり分かるのではないかと思います。

これも、できるだけ力を入れないようにしていくと、バイクがどう動いて傾いていくか、感じられると思います。

やはり、同じように、後輪の接地点から前方に斜めに持ち上がったラインを回転軸に、ロールしていることが、感じられるのではないかと思います。

図8a

図8a

これが、「ロール軸」です。(図8a、b)

図8b

図8b

このロール軸、速度があがると、低速時とはまた違ってきます。

しかしバイクのバンクの動きには、この回転軸、即ち「ロール軸」があり、

それに逆らわないように、回転を助けるようにバイクを傾ければ、

より少ない力で、よりスマートに、より的確に、バイクを傾けることができる。

そのことがお分かりいただけるのではないかと思います。

今日は、バイクの重心のお話と、ロール軸の大体の位置、そしてロール軸を感じるためのドリルについてお話しました。

実際のコーナリングで、バイクがロールしていく動きは、ライダーにどのように感じられるでしょうか。そのとき、ロール軸って、感じているものなのでしょうか。

次回はその辺のお話をいたします。

ライテクインデックスⅢへ。

バイクが姿勢を変える、その動きを方向別に「ピッチ」「ロール」「ヨー」とすると、カーブでバイクを倒す動きは「ロール」方向の動きでした。

そして、ロールに限らず、これらの動きはバイクの重心を通る回転軸にそって回転する動きの時が一番スムーズに、楽に、速く、動かせるのです。

では、バイクの場合、重心位置はどこにあるのか、

そして、実際のロール運動の時、その回転軸はどうなっているのか。

今日はそのお話です。

バイクの重心はどこか。

それは1台1台違うでしょうし、ガソリン満タンと空っぽでも違ってくるでしょうし、実際のライディングでは、バイクとライダーを合わせた重量を動かしていくことになるので、ライダーの体格、ライディングポジション、フォームによっても変わります。

しかしここではまず、バイク単体の重心位置を考えてみましょう。

バイクの中で一番重いのはエンジン。エンジンは車体の中央より前についていますが、このエンジンのクランクケースよりやや後ろ、上方にバイクの重心があることが多いようです。(図1)

図1

図1しかし、これは止まっているときの重心位置です。

バイクが走ると、エンジンが高速回転します。エンジンの中でも一番重いクランクが高速で回転するので、そのジャイロ効果は大きく、ここがかなり動きにくくなる。また、前後タイヤも回転してジャイロ効果を生んでいます。

バイクは、高速になればなるほど、安定する。別の言い方をすれば、動きにくくなるわけです。

クランクケースのジャイロ効果は、クランクが重いほど高くなります。また、単機筒よりも多気筒エンジンの方がクランクが長くなり、ジャイロ効果が増します。

パラレル4のエンジンが安定性が高く、扱いやすいのは、このジャイロ効果の大きさも影響しています。

逆に単機筒や2機筒のエンジンは、ジャイロ効果が4機筒ほど高まらないので、運動性に優れ、リーンが軽くなるのです。

おっとっと、また脱線してしまいました。

この動き難いクランクの高速回転の影響で、走っている時のバイクの重心は、止まっているときよりもクランク軸に近づくといわれています。

!注!= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

この「重心位置の移動」については根本健氏の説を元に述べていますが、「静的重心」、「動的重心」という用語について、間違いの可能性が指摘されました。

記事の下の「リンゴ」さんのコメントとそれに対する私のやり取りをご覧ください。

(2011年2月6日)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

つまり、少し低く、前方に移動するのですね。(図2)

図2

図2さて、では、実際にバイクがロールするとき、つまり、左右にバンクするときは、どんな動きをするでしょうか。

これも静止状態と走行状態では異なります。

まず、静止状態。

バイク単体としては、重心を中心として回転するように倒れていくのが一番いいのですが、何せ前後のタイヤが接地していますので、前後タイヤの接地面を結んだ線をロール軸として倒れていきます。(図3)

図3

図3これは、まあ、言うまでもないですね。

ただ、倒れる最後の段階では、タイヤが一瞬宙に浮いて、バイクの重心を回転軸とする動きに切り替わることも多いのですが、実際に立ちゴケの時にそんなことを感じる余裕はないですね(^^;)。

では走行状態では?

これは実際に走行しながらローリングして、実感するのが一番分かりやすいです。

安全なところで、時速20~30キロくらいでまっすぐ走行し、ステップの上に立ち上がり、

左右のステップを、階段を上がるように、または、トレーニング機器の「ステッパー」を踏むように、交互に踏み込んでみてください。(図4)

図4

図4バイクは踏み込むたびに交互に左右に倒れ、起きてはまた倒れ、を繰り返して蛇行しながら、左右にローリングしながら進むはずです。

そのとき、バイクがどう動いているかを、感じるようにします。

右のステップを踏み込むと、右にバイクは倒れ、ハンドルがわずかに遅れて右に切れ、

そこから左のステップを踏み込むと、バイクは起き上がってきて今度は左に倒れ、ハンドルも左に切れていきます。

この動きを繰り返し、前輪が後輪よりも外側を通りながら、蛇行して進みます。

このとき、バイクを倒すのはステップに掛ける体重だけで行います、ハンドルを押さえつけたり、身体を突っ張ったりしないで、階段を登るように、左右交互に踏み込むように体重を乗せ換えるだけです。

一番小さな力で楽に傾き、起き上がって来るときが、バイク本来の動きになっているときです。

力みがないか、チェックしながら行って下さい。

さて、どうだったでしょうか。

おそらく、後輪側はリヤタイヤの接地点を軸に、止まっているときと同じように扇形の動きをして傾いて行ったのに対し、

前輪側は、フロントタイヤが大回りして、バイクが右に倒れつつある時は逆にフロントの接地点は左側に移動したかのように感じられたのではないでしょうか。(図5)

図5

図5実は走行中のバイクのロール軸は、止まっているときとは違い、後輪の接地点から、車体の前の方向に斜めに持ち上がっていて、そのラインを軸として回転運動しているのです。(図6)

図6

図6これは理屈よりも、実際に自分のバイクをローリングして感じるのが一番です。

スタンディングでステップを踏み込むことで、バイクがロールするとき、バイクの後ろと前の動きが違うことを実感できたら、

今度は座って、普通のポジションで、検定試験のスラロームのように、左右交互に車体を振りながら蛇行してみてください。

パイロンが直線上に並んでいるイメージ。

これも、できる限り力を入れないようにして(全く入力しなければスラロームできませんので、最小限の力で)、右に左に、同じリズムで振りながらゆっくり走ってみます。(図7)

図7

図7さっきのスタンディングよりもバンク角が深くなり、動きがよりはっきり分かるのではないかと思います。

これも、できるだけ力を入れないようにしていくと、バイクがどう動いて傾いていくか、感じられると思います。

やはり、同じように、後輪の接地点から前方に斜めに持ち上がったラインを回転軸に、ロールしていることが、感じられるのではないかと思います。

図8a

図8aこれが、「ロール軸」です。(図8a、b)

図8b

図8bこのロール軸、速度があがると、低速時とはまた違ってきます。

しかしバイクのバンクの動きには、この回転軸、即ち「ロール軸」があり、

それに逆らわないように、回転を助けるようにバイクを傾ければ、

より少ない力で、よりスマートに、より的確に、バイクを傾けることができる。

そのことがお分かりいただけるのではないかと思います。

今日は、バイクの重心のお話と、ロール軸の大体の位置、そしてロール軸を感じるためのドリルについてお話しました。

実際のコーナリングで、バイクがロールしていく動きは、ライダーにどのように感じられるでしょうか。そのとき、ロール軸って、感じているものなのでしょうか。

次回はその辺のお話をいたします。

ライテクインデックスⅢへ。

コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )

| « ライテク記事... | 春の雪と、ラ... » |

ロール軸に関してわからないことがあったので、もしよろしければ教えてくださると嬉しいです。

記事にあるとおり、走行中スタンディングでステップを交互に踏みながら左右にバイクを倒してみました。

が、やはりロール軸というのは私には理解できませんでした。スタンディングで先程のように走ってみても、峠を走る際も、やはり前輪が接地している限りは、前輪の接地点を支点にしてフロントが倒れているように感じます。

ロール軸とは人間が感じ取れる仮想の軸の話であって、バイクは実際にはそこを中心に回っているわけではない、ということでしょうか?

ロール軸は他のたくさんの記事でも同様に書かれており、わたしだけが理解できないように感じます。

感じる方法ではなくて、理論もしくは理屈でなぜロール軸がそうなるのか、もしそういう理屈があるとしたら、教えていただけると助かります。

バイクの「ロール軸」がなぜ後輪の接地面から前輪に向かって立ち上がっているのか?

理論的に答えるなら、「バイクの構造がそうなっているから」。

では、それはどういう構造かというと、

前輪が操舵装置により、タイヤの向きが車体全体と変わる構造を持っているから」

となります。

それを、物理的に詳しく、正確に、一般向けに説明しきった本は、私の探した範囲では見つかっていません。

では、ロール軸は本当は存在しないのか?

というと、メーカーであるホンダでは、そのようなロール軸を設計の重要なキーの一つとして考えていました。

ホンダでは、「仮想ロールセンター」という名前で、バイクの設計上欠かせない重要要素の一つとして考えていたとのことです。(ホンダOBの本多和郎氏、小澤源男氏が言っています。本多氏と言えば、代表作はレーサーのNSR500、VFR750F、RC30など。小澤氏も2000年代の朝霞研究所でバイク設計の中心人物です。)

今は廃刊となってしまいましたがバイク雑誌、『BIKERS STATION』誌の2014年10月号(№325)22~49頁の特集に詳しいです。上記のお二人が登場しています。古本で手に入れば、お読みになることをお勧めします。

ただ、読んでも分かりにくいです。

バイカーズステーション2019年2月号(№377)と合わせて読むと、バイク全体の中でのロール軸のあり方がやや分かりやすいかと思います。こちらもお二人が登場しています。

…それでもわかりにくいですが……。

バイクのロール軸ですが、

ロール軸そのものを軸として認識しなくても、力まかせでなく、バイクの動き方に沿って無理なく倒したり切り返したりできているならば、実際に問題はないので、気になさらなくてもいいのではないかと思います。

ただ、バイクを傾ける時に、速度が同じくらいなのに時としてバイクが重く感じたりすることがあるならば、その時はきっとロール軸に沿った入力でなく、何が車体をねじったりひねったりするような入力をしているためだと思われます。

センタースタンド掛けをするとき、センタースタンドがフレームの支店から回転していって、路面に付き、その回転の延長の円弧方向(だいたい斜め後ろ)にバイクを持ち上げようとすれば、比較的軽く掛けられるが、スタンドが接地した状態から真上だったり前上方などに向けて力を入れても、ものすごく重くてなかなか持ち上がらない…というのと、似ています。

また、この話題については、下のリンクのブログ記事、moto1401(GSXR1000)さんの、「ロール軸の真相?」が分かりやすく正しく書いているように思いました。ご参考になさってみてください。

http://moto1401.blog114.fc2.com/blog-entry-506.html

お返事を少し追加します。

前輪に意識を集め、前輪からFフォーク、ハンドルまでの動きを注視すると、バイクがロールするときの動きは前輪の接地点を支点として傾いているように感じると思います。

上のコメントのリンクに貼った方も言っていたかと思いますが、もしも、フロントに舵角がつかないように固定されていたら、前後輪とも接地点を支点として、車体全体が右か左に倒れていくような動きをするはずです。

バイクの場合、フロントに舵角がついて、後輪とそれを結ぶフレームの先端まで(つまり車体の大部分)とは切り離された動きをします。

この違いにより、旋回状態に入る時に、通常のグリップ走行の場合、内輪差が生じて、前輪は後輪+車体よりも外側を、後輪よりも(わずかですが)内側を向いて転がるようになります。

基本的に前輪はキャスターとトレールによって、後輪+車体側に「前からから引っ張られて」回っている状態になっています。(キャスターとトレールはまた別の話題です。ここでは割愛します。)

つまり微速や意図的にハンドルを切っている状態のとき以外は、バイクは後輪からステアリングヘッドまで続く車体側が進行方向を決め、旋回しているわけです。(原理的に、傾いて旋回しているとき、バイクは後輪の向いている方向よりも内側に進もうとしています。)

重量的にも後輪+車体よりも圧倒的に軽い「前輪+Fフォーク」は、「後輪+車体」の動きにほんの少し遅れて合わせて、いかようにも首を振り、前輪の軌跡も後輪よりも頻繁に変えながらバランスをとりつつ走っているわけです。

そういう動きをしているので、前輪の接地点は、バイク全体から見る時には、前輪の接地点でバイク全体を支点として固定しているのではなく、微妙に首を振りながら後輪+車体の動きに追随していく動きとなり、その動きの支点はフロントフォークとフレームの接点、つまり、アンダーブラケット付近となる……というのが、ホンダの、大まかな考え方だと言っていいと思います。(これはホンダに直接訊いたわけではないので、間違っている可能性もありますが)

やっぱりわかりにくいと思いますが、理屈だけ述べるとしたら、このようになります。

体感するために、スタンディングのステップ踏みで感じられない場合は、教習所のスラロームの動きをさらに速く細かくする感じで右左と連続してやってみると、バイクの動きがわかりやすいと思います。

試される場合は、どうぞ、安全な場所で、速度を出し過ぎずに試してみてください。

長々とすみませんでした。

参考になれば幸いです。

ありがとうございます。

わたしは以下のように理解しました。

バイクは確かに、常に前輪と後輪の接地点を支点に左右に傾く。

しかし、人間は後輪の接地点とバイクの重心を結んだ線(仮想ロール軸)を想像して、その線にそって傾ける!とイメージした方が、人間の感覚的に曲がりやすくなる。

もし、間違いがあれば、また教えてください!

ありがとうございました!