人工林が卓越する場所でのシカの食性 鳥取県東部若狭町での事例

高槻成紀・永松 大

日本各地でシカが増加し、森林植生に強い影響を与えるとともに林業被害も増加している。スギ人工林が卓越する鳥取県東部の若桜町では過去20年前からシカが急増し、林床植生が貧弱化した。林業被害対策にはメカニズム解析が不可欠で、シカの食性は一つのポイントとなるが、人工林の卓越する場所でのシカの食性は知られていない。植生は、スギ人工林では柵外はコバノイシカグマ以外は非常に乏しかったが、柵内にはチヂミザサ、ススキ、スゲ類などがあった。落葉広葉樹林でも貧弱で、ムラサキシキブなどが散見される程度であったが、柵内ではタケニグサ、ベニバナボロギク、ジュウモンジシダ、ガクウツギ、ニシノホンモンジスゲ、ススキなどがやや多かった。シカの糞分析の結果、シカの糞組成は植物の生育期でも緑葉が20-30%程度しか含まれておらず、繊維や枯葉の占有率が大きいことがわかった。夏に葉の占有率がこれほど小さいのは神奈川県丹沢のシカで知られているだけである。

調査地地図

調査地の景観。ディアラインが見える。

主要食物の占有率の季節変化

grass イネ科、Dicot 双子葉、dead leaves 枯葉、others その他、culm

イネ科の茎、fiber 繊維

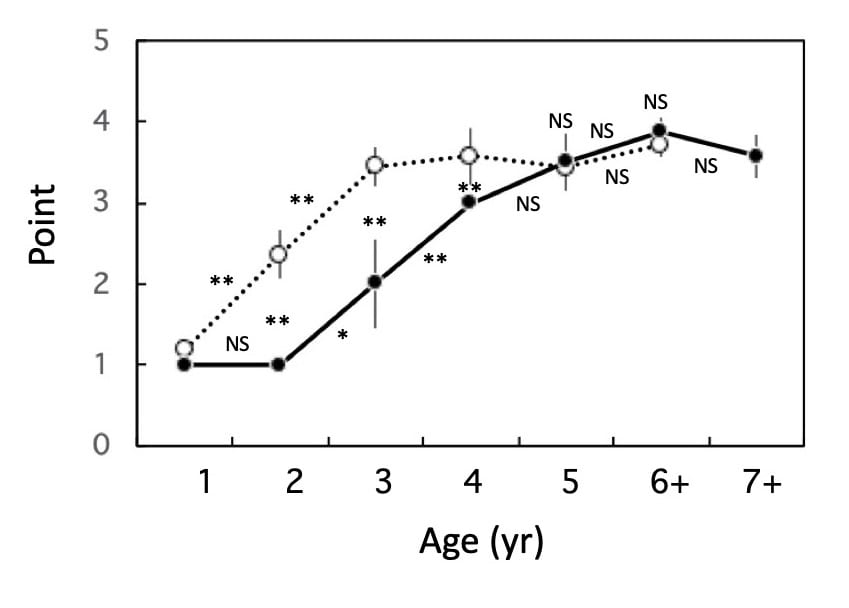

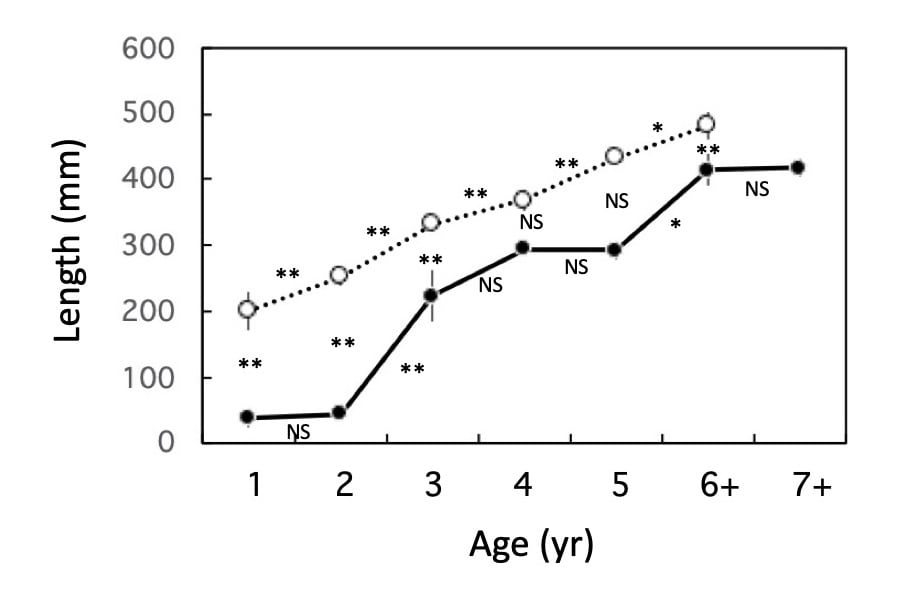

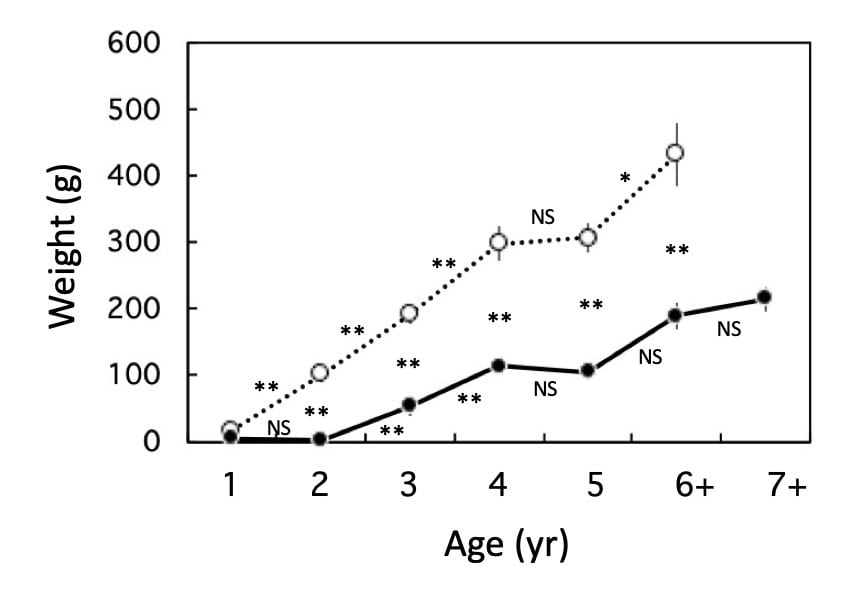

人工林と広葉樹林の柵内外のバイオマス指数

Pla-out 人工林柵外、Pla-in 人工林柵内、Bro-out 広葉樹林柵外、Bro-in 広葉樹林柵内; short form, 小型草本、tall forb 大型草本, graminoid イネ科・カヤツリグサ科, liane つる, fern シダ, woody plant 木本

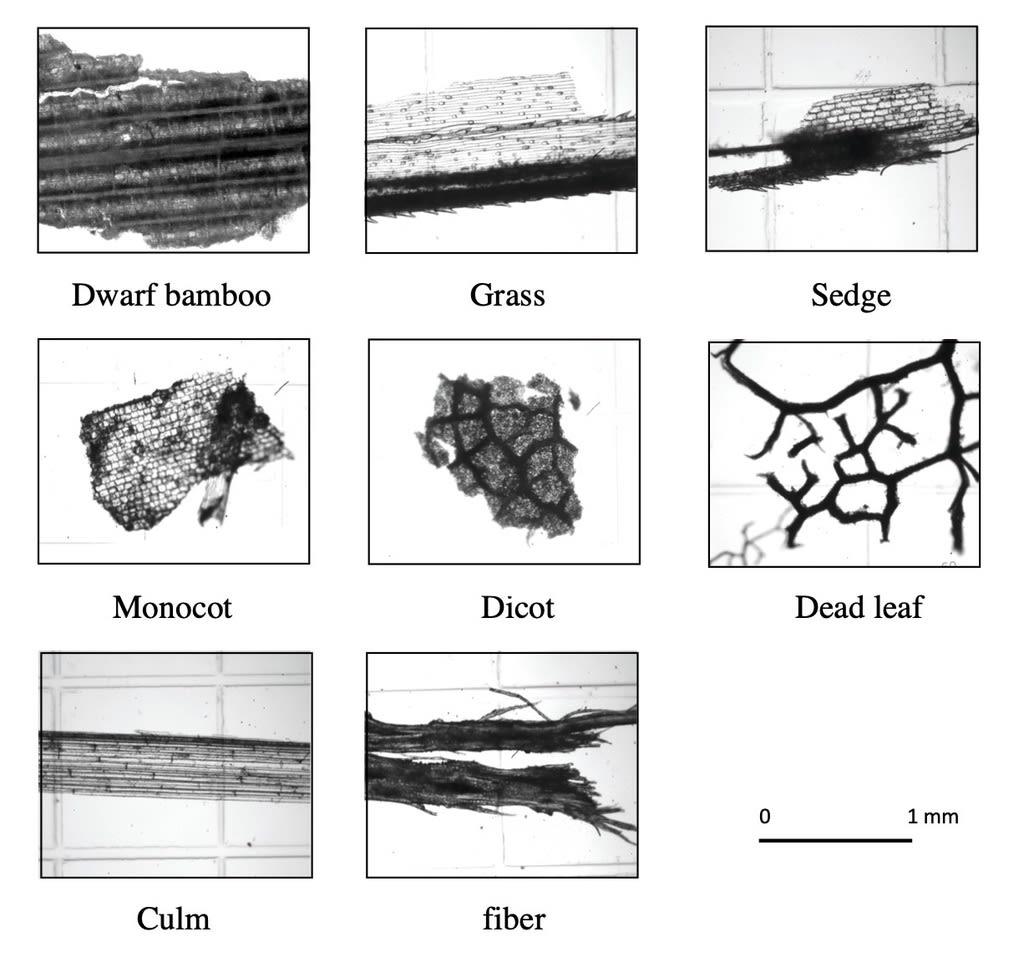

検出物の顕微鏡写真

dwarf bamboo ササ, grass イネ科, sedge スゲ, monocot 単子葉, dicot 双子葉, dead leaf 枯葉, culm イネ科の茎, fiber 繊維