相撲の起源はいつに発するかはっきりしない。

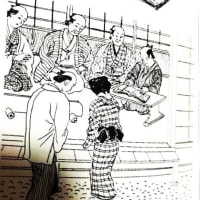

古来、社寺の年中行事としてイベントとして村の力持ちが集まって開かれた奉納相撲が起源であって、それこそ古い時代から行われていた。

それでは、金を取って見せた勧進相撲がいつから始まったかというと、三田村鳶魚翁は、寛永元年(1624年)、明石志賀之助が四谷塩町3丁目の笹寺で行われたのが普通の説だと述べている。傍証として寛文元年(1661年)の間違いだという説も併せて紹介している。

しかし、当時相撲は決して歓迎されるものではなく、逆に禁令が出るほどであった。

娯楽の少なかったこの頃、相撲は現代でいうプロレス、あるいは格闘技的な要素が強く、風紀を乱したと言う。

歴史は古くとも、武術のようにしきたりやルールが制定されておらず、特に当初は力が強い者が勝つ世界であったから、稽古もなく、技もなく、とにかく腕自慢の荒くれの参加も多かったらしい。荒くれには取り巻きの仲間がつきもので、とかく見物客同士でも喧嘩が多かったようだ。

相撲にもルールが整ってくると、ただ力の強い者が勝つ時代は終わる。

すると、一流と呼ばれる力士が誕生し、彼らの多くは諸藩お抱えの力士となる。

このような一流の力士を生んだきっかけとなったのは、寛政三年(1791年)6月11日、江戸城吹上御庭で行われた天覧相撲である。将軍は家斉。

この日の結びの一番では、東西の両横綱小野川喜三郎と谷風梶之助の取組が行われた。

谷風は身長189センチ、体重169キロ、白川藩お抱え、対する小野川は身長176センチ、体重116キロ、久留米藩お抱え。

行事は吉田追風。

勝負は「待った」をした小野川が負けとされた。

なぜかと問われた吉田は、「行事が立てと言ったのに、立てなかったのは小野川に油断があったからだ」と心持ちの弱さを指摘した。

これを聞いた者は、みななるほどと感心した。

しかし、小野川は当時吉田に教えをしばしば請うていた。その小野川が晴れある場で、わざわざ待ったをしたというのは、常識では考えにくく、勝敗については小野川と吉田の仕組んだものではなかったか、などという疑いが残る。

この頃はまだ、相撲もまだ当初のショー的要素が含まれていて、勝ち負けよりも見せ場を作るほうが優先されていたきらいがある。「待った」についても自由で確たる規約がない。吉田はもっと勝敗に拘るべき、と相撲改革を主張していた。

先の勝負は、吉田の主張を表すものとなった。

勝敗が仕組まれたものであるかどうかの真偽はともあれ、この天覧以来、相撲は「胡乱くさいもの」から、武芸へと進化を遂げていったのである。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

古来、社寺の年中行事としてイベントとして村の力持ちが集まって開かれた奉納相撲が起源であって、それこそ古い時代から行われていた。

それでは、金を取って見せた勧進相撲がいつから始まったかというと、三田村鳶魚翁は、寛永元年(1624年)、明石志賀之助が四谷塩町3丁目の笹寺で行われたのが普通の説だと述べている。傍証として寛文元年(1661年)の間違いだという説も併せて紹介している。

しかし、当時相撲は決して歓迎されるものではなく、逆に禁令が出るほどであった。

娯楽の少なかったこの頃、相撲は現代でいうプロレス、あるいは格闘技的な要素が強く、風紀を乱したと言う。

歴史は古くとも、武術のようにしきたりやルールが制定されておらず、特に当初は力が強い者が勝つ世界であったから、稽古もなく、技もなく、とにかく腕自慢の荒くれの参加も多かったらしい。荒くれには取り巻きの仲間がつきもので、とかく見物客同士でも喧嘩が多かったようだ。

相撲にもルールが整ってくると、ただ力の強い者が勝つ時代は終わる。

すると、一流と呼ばれる力士が誕生し、彼らの多くは諸藩お抱えの力士となる。

このような一流の力士を生んだきっかけとなったのは、寛政三年(1791年)6月11日、江戸城吹上御庭で行われた天覧相撲である。将軍は家斉。

この日の結びの一番では、東西の両横綱小野川喜三郎と谷風梶之助の取組が行われた。

谷風は身長189センチ、体重169キロ、白川藩お抱え、対する小野川は身長176センチ、体重116キロ、久留米藩お抱え。

行事は吉田追風。

勝負は「待った」をした小野川が負けとされた。

なぜかと問われた吉田は、「行事が立てと言ったのに、立てなかったのは小野川に油断があったからだ」と心持ちの弱さを指摘した。

これを聞いた者は、みななるほどと感心した。

しかし、小野川は当時吉田に教えをしばしば請うていた。その小野川が晴れある場で、わざわざ待ったをしたというのは、常識では考えにくく、勝敗については小野川と吉田の仕組んだものではなかったか、などという疑いが残る。

この頃はまだ、相撲もまだ当初のショー的要素が含まれていて、勝ち負けよりも見せ場を作るほうが優先されていたきらいがある。「待った」についても自由で確たる規約がない。吉田はもっと勝敗に拘るべき、と相撲改革を主張していた。

先の勝負は、吉田の主張を表すものとなった。

勝敗が仕組まれたものであるかどうかの真偽はともあれ、この天覧以来、相撲は「胡乱くさいもの」から、武芸へと進化を遂げていったのである。

↓ よろしかったら、クリックお願いします。

人気ブログランキングへ

にほんブログ村

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます