8月8日(金)

今日は北京オリンピック開会式。

北京まで行って見物するほどの元気は無いが

今夜は涼しい部屋でビールを片手にTVと云うのは楽しみだ。

それまで今日は特に予定無し。

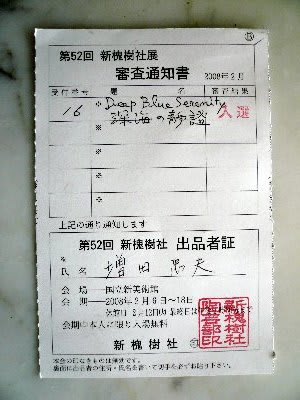

そこで今年も「芸術の秋」に上野の森の何処かの美術展に

ミスターマスダは出展しようと計画している。

色々試行錯誤している途中経過を御紹介したい。

春先から構想を練ってこの程 焼上がったが

狙いどうりの仕上がりではなく応募作品にはならないだろう。

漸く釉掛けが終わり本焼を待つばかり。

少し自信を持っている。

焼き上がり次第で入選は可能だ。

窯出しが待たれる。

このオブジェはモックアップ。

この形から色々構想を広げていった。

その結果この様なフォルムに辿り着いた。

どのような釉薬で仕上げるか まだ決めていない。

黒を基調に何か変化を付けるか?

夜 ベッドに寝転んで色々考えるのも陶芸の楽しみの一つだ。

9月になり親愛なる弊ブログの御愛読者に

美術展の御案内が出来れば嬉しい限りだ。

今日は北京オリンピック開会式。

北京まで行って見物するほどの元気は無いが

今夜は涼しい部屋でビールを片手にTVと云うのは楽しみだ。

それまで今日は特に予定無し。

そこで今年も「芸術の秋」に上野の森の何処かの美術展に

ミスターマスダは出展しようと計画している。

色々試行錯誤している途中経過を御紹介したい。

春先から構想を練ってこの程 焼上がったが

狙いどうりの仕上がりではなく応募作品にはならないだろう。

漸く釉掛けが終わり本焼を待つばかり。

少し自信を持っている。

焼き上がり次第で入選は可能だ。

窯出しが待たれる。

このオブジェはモックアップ。

この形から色々構想を広げていった。

その結果この様なフォルムに辿り着いた。

どのような釉薬で仕上げるか まだ決めていない。

黒を基調に何か変化を付けるか?

夜 ベッドに寝転んで色々考えるのも陶芸の楽しみの一つだ。

9月になり親愛なる弊ブログの御愛読者に

美術展の御案内が出来れば嬉しい限りだ。