10月22日(金)

義妹のお仲間30人による

逗子窯作陶展が

鎌倉の小町通りのギャラリーで今日から始まった。

ヨット仲間を誘って美術鑑賞かたがた

鎌倉散策を兼ね鎌倉に繰り出した。

小ぶりだが展示室は明るく気持ちが良い。

当番で何人かの生徒さんがアテンドしている。

早速茶菓のお接待を受けたが茶碗は陶芸教室の先生の作とか。

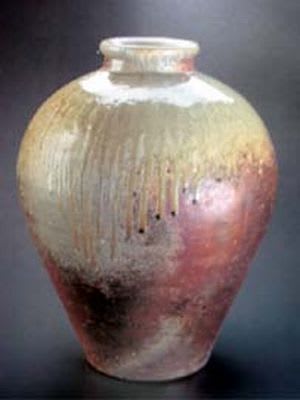

この逗子窯の主宰で陶芸教室の指導に当たられておられる川崎忠夫さんの作品

指導者らしいきっちりとした仕上がりである。

生徒さんの作品 壁掛けの一輪ざし

楚々とした「からす瓜」が目を引いた。

義妹の作品

一番目立つ所に展示してある。

出来栄えが良いのだろう。

と思ったら日替わりで陳列位置を変えるらしい。

早速義妹の作品を我々のヨット仲間のYさんがお買い上げ。

係りの生徒さんが包装などお手伝いをしてくれた。

作家先生を囲んでお買い上げ記念写真撮影

ギャラリーを出ると時間は午後1時

小町通りは大変な人出だ。

昼食は鶴岡会館近くのイタリアン Yさんのご案内である。

店の名前は「リッチョーネ」 中々よろしい雰囲気である。

ハウスワインの白 カルボナーラが何とも美味

ランチの後 Yさんはお仕事に戻る。

義理もあったのでしょうが

我々年金生活者にお付き合い頂き有難うございました。

バイバイ

さあ鎌倉散策

ブラブラ北鎌倉までの御散歩である。

まず鎌倉なら何はともあれ鶴岡八幡宮

境内に散歩の足を進める。

鶴岡八幡宮で気になるのは

あの大公孫樹(オオイチョウ)がどうなったのか?

折れた大公孫樹の根(流石立派なものである)は、すぐ脇に移し、植えたようだが大公孫樹の葉が茂っている

折れた公孫樹の所(元々大公孫樹があった場所)からも新芽が出ていて公孫樹の葉っぱが茂っている

将来どちらの公孫樹が「二代目大公孫樹」になるのか?

急ぐ訳でもなく境内を見渡すと

お日柄が宜しいのか結婚式だ。

皆は石段を嫌い本殿えの参拝を御遠慮したので

ミスターマスダが代表参拝

少し靄がかかっているのが難点だが良い見晴らしだ

何時ものことだが大変立派な盆栽の展示 つい足を止めてしまう

さあ ぶらぶら北鎌倉へ向かおう

境内を出ると北鎌倉へは一本道だが

道路は込んでいる。

駐車場探しなのだろう。

神奈川県立美術館

今日は時間がないのでスキップ。

”欧林洞”という美しい喫茶店兼洋菓子屋に出会ったので

暫しティータイム。

イギリス風の結構な店でお茶もケーキも

サーヴィスも極上であった。

ミスターマスダはサバランにアールグレー 満足。

パーキングには白いロールスロイス 客の車か店の車か?

思わず長居をしてしまった もう街頭に灯が入っている。

去来庵 ビーフシチュウで有名だ。

今日はここもスキップ。

この街道には面白い店がある 風呂の道具の専門店

店の前で大分県の「小鹿田焼」飛びカンナ」の器が展示されている。

陶器と云うとミスターマスダの足はすぐ止まる。

ここも陶器の展示があるのかな?

建物がユニークだ

どこかから古民家を移築したらしい。

木の骨組みに面白さを発見。

今日は残念ながら陶器の展示はなく

刺繍だそうだ

刺繍と言っても平面的ではなく

日本の伝統的刺繍の様に絢爛豪華ということはない。

エンブロイダリーの様に重厚ではなく涼ずやか

新しい日本の刺繍の形と云うものであろうか。

漸く円覚寺」北鎌倉の駅前に戻ってきた

横須賀線で横浜まで出て横浜のデパート巡り

と言ってもデパートのアートサロンを覗くだけ。

伊賀の陶芸作家 小島陽介さんの作陶展

辛うじて作品を買うのを踏み止まった。

将来 大物になる片鱗が垣間見られたような気がした。

夕食の時間になったので本当に久しぶりというか

30年ぶりぐらいになると思うが横浜ダイアモンド街の

勝烈庵でトンカツを喰う。

勝烈庵開業八十五周年の記念に棟方志功の

複製絵皿を配っている。

好きな作家・好きな絵なので普段使いの皿として有難く頂いてきた。

因みに本物は本店に飾ってあるそうだ。

そして店名“勝烈庵”の文字は志功の手によるものである。

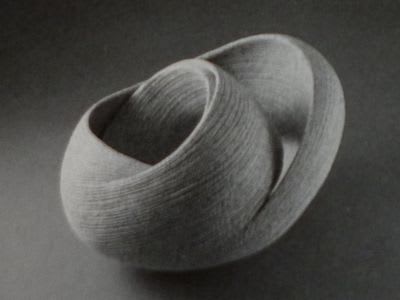

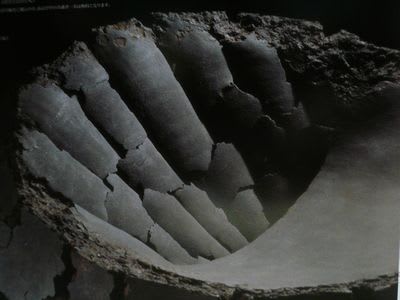

初期の古典に倣った「香炉・水注」

初期の古典に倣った「香炉・水注」 独特の静けさと品のよさをを漂わせた最近の作「青磁大鉢」

独特の静けさと品のよさをを漂わせた最近の作「青磁大鉢」

初期の古典に倣った「香炉・水注」

初期の古典に倣った「香炉・水注」 独特の静けさと品のよさをを漂わせた最近の作「青磁大鉢」

独特の静けさと品のよさをを漂わせた最近の作「青磁大鉢」