お正月の食卓はミスターマスダの焼いた器で賑った。

食べものを盛り付けると、また違った雰囲気を出してくれる。

器そのものだけでは何か物足りない感じの作品も

食べものを盛り付けると食べものの引き立て役を

黙々とこなしてくれて器自身も満足しているように感じられる。

”おせち料理” 大平皿 直径50センチ 黒天目釉に乳濁釉の襷き掛け

”おせち料理” 大平皿 直径50センチ 黒天目釉に乳濁釉の襷き掛け

”たつくり” 中鉢 直径13センチ 黒泥土に卯の麩釉の厚掛け

”たつくり” 中鉢 直径13センチ 黒泥土に卯の麩釉の厚掛け

”黒豆” どんぶり 直径17X20センチ 白化粧土に透明釉

”黒豆” どんぶり 直径17X20センチ 白化粧土に透明釉

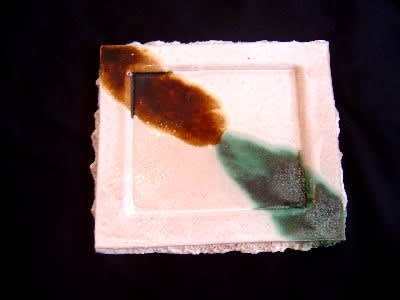

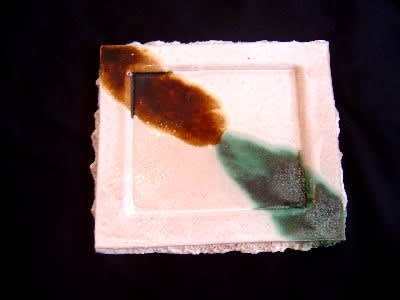

”紅鮭の飯寿司” 角皿 22X22センチ イッチンで模様を描く 織部

”紅鮭の飯寿司” 角皿 22X22センチ イッチンで模様を描く 織部

”なます” 円小皿 直径15センチ 黒岩石土に卯の麩釉掛け 割れを失敗と見るか面白いと思うか。

”なます” 円小皿 直径15センチ 黒岩石土に卯の麩釉掛け 割れを失敗と見るか面白いと思うか。

(下)に続く・・・

食べものを盛り付けると、また違った雰囲気を出してくれる。

器そのものだけでは何か物足りない感じの作品も

食べものを盛り付けると食べものの引き立て役を

黙々とこなしてくれて器自身も満足しているように感じられる。

”おせち料理” 大平皿 直径50センチ 黒天目釉に乳濁釉の襷き掛け

”おせち料理” 大平皿 直径50センチ 黒天目釉に乳濁釉の襷き掛け ”たつくり” 中鉢 直径13センチ 黒泥土に卯の麩釉の厚掛け

”たつくり” 中鉢 直径13センチ 黒泥土に卯の麩釉の厚掛け ”黒豆” どんぶり 直径17X20センチ 白化粧土に透明釉

”黒豆” どんぶり 直径17X20センチ 白化粧土に透明釉 ”紅鮭の飯寿司” 角皿 22X22センチ イッチンで模様を描く 織部

”紅鮭の飯寿司” 角皿 22X22センチ イッチンで模様を描く 織部 ”なます” 円小皿 直径15センチ 黒岩石土に卯の麩釉掛け 割れを失敗と見るか面白いと思うか。

”なます” 円小皿 直径15センチ 黒岩石土に卯の麩釉掛け 割れを失敗と見るか面白いと思うか。(下)に続く・・・

お天気も良し

たまに”はカルチャー”しよう。

取りあえず健康第一 八重洲口のクリニックで「藪」先生の

診断を夫婦で受ける。 歳相応の体調らしい。

診察後「タイユバン」で軽く昼食 まずワイン

よく冷えたプイイ・フュメのスモーキーな香りが食欲を誘う。

食後の散歩がてら”出光美術館”で「琳派」の展覧会。

大変珍しいもので俵屋宗達の国宝の「風神雷神図屏風」、

それを80年後に模写した尾形光琳の重文の「風神雷神図屏風」、

また、それを100年後に模写した酒井抱一の「風神雷神図屏風」。

「風神雷神図屏風」3点が一堂に会するのは京都の展覧会以来

66年ぶりだそうだ。

小生も個別には建仁寺で俵屋宗達、

尾形光琳のは上野の国立博物館で見ている。

酒井抱一のは初めて。

3点一堂で鑑賞すると大感激。

国宝 俵屋宗達筆

国宝 俵屋宗達筆

なお俵屋宗達の描いた風神雷神のモデルは三十三間堂にある

木像との事。機会があったら見てみたい。

帰路輸入雑貨を扱っているお店にふと立ち寄る。

面白そうなイラン製の器を発見。

価格はタダみたいに廉い。

器が手招きして我々を呼んでいる。

抹茶茶碗によさそうだ。

早速買い求め御茶を点ててみた。

中々良い。

何か銘でも考えなければ。

直径14センチ高さ8センチ

直径14センチ高さ8センチ

たまに”はカルチャー”しよう。

取りあえず健康第一 八重洲口のクリニックで「藪」先生の

診断を夫婦で受ける。 歳相応の体調らしい。

診察後「タイユバン」で軽く昼食 まずワイン

よく冷えたプイイ・フュメのスモーキーな香りが食欲を誘う。

食後の散歩がてら”出光美術館”で「琳派」の展覧会。

大変珍しいもので俵屋宗達の国宝の「風神雷神図屏風」、

それを80年後に模写した尾形光琳の重文の「風神雷神図屏風」、

また、それを100年後に模写した酒井抱一の「風神雷神図屏風」。

「風神雷神図屏風」3点が一堂に会するのは京都の展覧会以来

66年ぶりだそうだ。

小生も個別には建仁寺で俵屋宗達、

尾形光琳のは上野の国立博物館で見ている。

酒井抱一のは初めて。

3点一堂で鑑賞すると大感激。

国宝 俵屋宗達筆

国宝 俵屋宗達筆なお俵屋宗達の描いた風神雷神のモデルは三十三間堂にある

木像との事。機会があったら見てみたい。

帰路輸入雑貨を扱っているお店にふと立ち寄る。

面白そうなイラン製の器を発見。

価格はタダみたいに廉い。

器が手招きして我々を呼んでいる。

抹茶茶碗によさそうだ。

早速買い求め御茶を点ててみた。

中々良い。

何か銘でも考えなければ。

直径14センチ高さ8センチ

直径14センチ高さ8センチ

陶芸教室の作品

陶芸の勉強のため陶芸教室にも顔を出し

色々教えてもらっている。

最近は「盛り皿」を色々制作している。

生活雑器として日常生活で何時でも使ってもらえればと思っている。

その為にも陶器自身があまり自己主張しないよう

盛った食べ物が映えるよう考えてみた。

角皿

(27X33センチ)

白マット釉を基調に織部釉とオリーブ釉でアクセント付けてみた。

到来物の巨峰を早速盛り付けてみた。

今日友人御夫妻達と銀座でランチのついでに

今日友人御夫妻達と銀座でランチのついでに

和光の4Fの陶磁器売場を冷やかした。

あそこのショウケースに小生のこの作品を展示してもらったら結構見栄えがして、

素人さんが結構高値で間違って買ってくれるのではないか。

円皿

(直径35センチ)

黒天目釉に乳濁釉をあしらった大皿。

陶芸教室からお裾分けに頂いたスイカを載せてみた。

三浦のスイカで、ちょっとこの辺りの八百屋さんでは見かけない大きさ。

夏休みの宿題制作のため教室に来ていた小学生も吃驚。

陶芸の勉強のため陶芸教室にも顔を出し

色々教えてもらっている。

最近は「盛り皿」を色々制作している。

生活雑器として日常生活で何時でも使ってもらえればと思っている。

その為にも陶器自身があまり自己主張しないよう

盛った食べ物が映えるよう考えてみた。

角皿

(27X33センチ)

白マット釉を基調に織部釉とオリーブ釉でアクセント付けてみた。

到来物の巨峰を早速盛り付けてみた。

今日友人御夫妻達と銀座でランチのついでに

今日友人御夫妻達と銀座でランチのついでに和光の4Fの陶磁器売場を冷やかした。

あそこのショウケースに小生のこの作品を展示してもらったら結構見栄えがして、

素人さんが結構高値で間違って買ってくれるのではないか。

円皿

(直径35センチ)

黒天目釉に乳濁釉をあしらった大皿。

陶芸教室からお裾分けに頂いたスイカを載せてみた。

三浦のスイカで、ちょっとこの辺りの八百屋さんでは見かけない大きさ。

夏休みの宿題制作のため教室に来ていた小学生も吃驚。

今日 横浜は小雨です。

拙宅の庭を眺めていて気がつきました。

何時から咲いているのか知りませんが

白梅が一輪咲いておりました。

今年は寒さの関係で咲き始めが遅いようです。

写真を「早春のお便り」として添付致しました。

小雨降る小さな庭を眺めながらお手前を一服。

抹茶茶碗は前にも御紹介致しましたが筒茶碗の「玄耀」。

本日は久しぶりに最近のマスダ窯の作品を御覧に入れたい。

まず花器、、ジャー 3点。

釉薬はソバ釉。

表面に霜降り模様が現れて来るのが嬉しい。

高さ15センチ。

織部 柄付き盛り皿。

縦24センチ 横20センチ 高さ15センチ。

織部 蓋付き菓子器。

縦・横13センチ 高さ10センチ。 以上

以上

拙宅の庭を眺めていて気がつきました。

何時から咲いているのか知りませんが

白梅が一輪咲いておりました。

今年は寒さの関係で咲き始めが遅いようです。

写真を「早春のお便り」として添付致しました。

小雨降る小さな庭を眺めながらお手前を一服。

抹茶茶碗は前にも御紹介致しましたが筒茶碗の「玄耀」。

本日は久しぶりに最近のマスダ窯の作品を御覧に入れたい。

まず花器、、ジャー 3点。

釉薬はソバ釉。

表面に霜降り模様が現れて来るのが嬉しい。

高さ15センチ。

織部 柄付き盛り皿。

縦24センチ 横20センチ 高さ15センチ。

織部 蓋付き菓子器。

縦・横13センチ 高さ10センチ。

以上

以上