大般若経を転読する法要が1月20日午前11:00から行われます。

正定寺に現存する最古の大般若経は、嘉永元年(1848)に正定寺第17代雄峯和尚の代に

揃えられました。

発起人は伊豫國の元亮という方です。

この大般若経を求めるには多額の浄財を必要としますので、檀信徒に寄付をお願いして、

それぞれの巻末に寄付者の氏名を記しています。

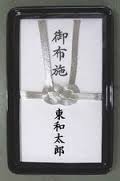

写真は赤木(長野)・仁田原(椛ケ原・岸ノ上)の寄付者名

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

現在の大般若経は第23世晋山式における特別寄付者や檀信徒寄付金の余剰を元に

昭和58年の第1回総代会(当時会長 小野農一さん)で新調された「高麗版」の大般若経を使用しています。

新調した大般若経典は数百万の高価なものなので、檀信徒の皆さんから江戸時代と同じように1巻ずつ

寄進を賜り購入費の一部にさせて頂きました。

寄進者一覧はこちらから

正定寺寺報62号の表紙でピースポーズで写真におさまっている今年93歳になる

久保田弘さんが昭和59年に新調した大般若経典で佐伯市南郡の禅宗寺院から

全ての和尚さんにおいで頂き法要を営みました。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

参拝者も昭和58年までは老人クラブの方々が総勢20名ほど毎年お参りして頂いていましたが、

新調した昭和59年からは徐々に参拝者は増えて、現在では200名ほどが参拝する年中行事に

なりました。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

正定寺に現存する最古の大般若経は、嘉永元年(1848)に正定寺第17代雄峯和尚の代に

揃えられました。

発起人は伊豫國の元亮という方です。

この大般若経を求めるには多額の浄財を必要としますので、檀信徒に寄付をお願いして、

それぞれの巻末に寄付者の氏名を記しています。

写真は赤木(長野)・仁田原(椛ケ原・岸ノ上)の寄付者名

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

現在の大般若経は第23世晋山式における特別寄付者や檀信徒寄付金の余剰を元に

昭和58年の第1回総代会(当時会長 小野農一さん)で新調された「高麗版」の大般若経を使用しています。

新調した大般若経典は数百万の高価なものなので、檀信徒の皆さんから江戸時代と同じように1巻ずつ

寄進を賜り購入費の一部にさせて頂きました。

寄進者一覧はこちらから

正定寺寺報62号の表紙でピースポーズで写真におさまっている今年93歳になる

久保田弘さんが昭和59年に新調した大般若経典で佐伯市南郡の禅宗寺院から

全ての和尚さんにおいで頂き法要を営みました。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

参拝者も昭和58年までは老人クラブの方々が総勢20名ほど毎年お参りして頂いていましたが、

新調した昭和59年からは徐々に参拝者は増えて、現在では200名ほどが参拝する年中行事に

なりました。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞