今年は戦後70年を迎えます。

戦後50年の時丁度PTAの役員をしていて、戦時中に正定寺へ

疎開していた沖縄疎開学童を迎えました。

当時の新聞です。

あれから20年経っています。

僧侶としての最期が近づいたようなので、昔に整理したものを確認して、

後の住職や檀家さんに歴史や信仰の大切さが伝えられるように、

私なりにボチボチですが整理しています。

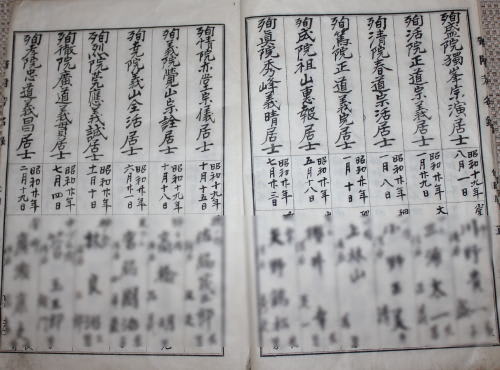

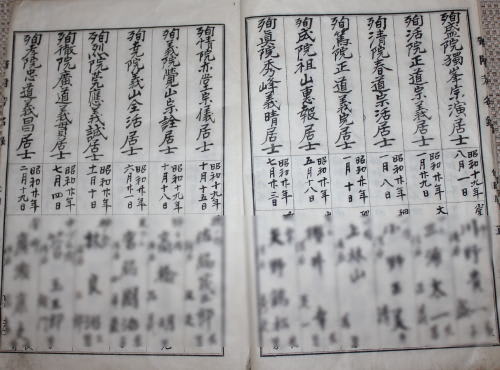

そんな中に「陣歿霊位」と書かれたものがありました。

これは、先の大戦で戦死した檀家さんだけを抜き出して

戒名と命日・俗名などを記した過去帳です。

いわば戦死者だけの過去帳になります。

50回忌までは、位牌とこの過去帳を8月15日の真前に

献じていました。

一昔前までは、どこのお寺でも戦没者の位牌が本尊の脇に在りました。

今在るのかどうかは、菩提寺にお盆のお寺参りをしたときにでも確認してみて下さい。

8月6日の朝に、防災放送で黙祷のサイレンがなりました。

新命は、お盆棚経の最中なのでお嫁さんがサイレンに合わせて大鐘を鳴らしました。

私たちは本堂で手を合わせ広島に限らず、戦禍で命を亡くした大勢の方々のご冥福と

未来の平和を祈りました。

最近のお坊さんの中には、法衣を着て「軍人の罪を明らかにせよ」などと

シュプレヒコールしている方もいると聞きます。

「平和」・「戦争のない世の中」は、誰もが望み願っている事です。

では私たち僧侶は何をするべきなのでしょうか・・・。

この「陣歿霊位」の下に「住職 敬諷」とあります。

僧侶の勤めの中に「無心に死者の冥福を祈る」があります。

山門から大鐘を鳴らし終えた、お嫁さんが降りてきました。戸惑うことなく手を合わせています。

・・・・無心に死者の冥福を祈る・・・・・そこに分別がいるのでしょうか

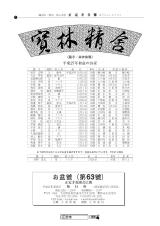

戦後70年を迎え、皆さまに引率教師の手紙や子供達の作文などが掲載されています。

疎開学童のページを

是非ごらんいただきたいと思います。

戦後50年の時丁度PTAの役員をしていて、戦時中に正定寺へ

疎開していた沖縄疎開学童を迎えました。

当時の新聞です。

あれから20年経っています。

僧侶としての最期が近づいたようなので、昔に整理したものを確認して、

後の住職や檀家さんに歴史や信仰の大切さが伝えられるように、

私なりにボチボチですが整理しています。

そんな中に「陣歿霊位」と書かれたものがありました。

これは、先の大戦で戦死した檀家さんだけを抜き出して

戒名と命日・俗名などを記した過去帳です。

いわば戦死者だけの過去帳になります。

50回忌までは、位牌とこの過去帳を8月15日の真前に

献じていました。

一昔前までは、どこのお寺でも戦没者の位牌が本尊の脇に在りました。

今在るのかどうかは、菩提寺にお盆のお寺参りをしたときにでも確認してみて下さい。

8月6日の朝に、防災放送で黙祷のサイレンがなりました。

新命は、お盆棚経の最中なのでお嫁さんがサイレンに合わせて大鐘を鳴らしました。

私たちは本堂で手を合わせ広島に限らず、戦禍で命を亡くした大勢の方々のご冥福と

未来の平和を祈りました。

最近のお坊さんの中には、法衣を着て「軍人の罪を明らかにせよ」などと

シュプレヒコールしている方もいると聞きます。

「平和」・「戦争のない世の中」は、誰もが望み願っている事です。

では私たち僧侶は何をするべきなのでしょうか・・・。

この「陣歿霊位」の下に「住職 敬諷」とあります。

僧侶の勤めの中に「無心に死者の冥福を祈る」があります。

山門から大鐘を鳴らし終えた、お嫁さんが降りてきました。戸惑うことなく手を合わせています。

・・・・無心に死者の冥福を祈る・・・・・そこに分別がいるのでしょうか

戦後70年を迎え、皆さまに引率教師の手紙や子供達の作文などが掲載されています。

疎開学童のページを

是非ごらんいただきたいと思います。

]

]