御座山(おぐらさん)から八ヶ岳を望む!

2015/10/24~25(土日) 荒船山(1423m)と御座山(2112m)…日本200名山に登る!

<10月24日(土) > 金沢~内山峠~荒船山~(荒船不動へ周回)~内山峠~長者の森キャンプ場(テント泊)

> 金沢~内山峠~荒船山~(荒船不動へ周回)~内山峠~長者の森キャンプ場(テント泊)

<10月25日(日) > 長者の森キャンプ場~御座山ピストン~長者の森キャンプ場~滝見の湯

> 長者の森キャンプ場~御座山ピストン~長者の森キャンプ場~滝見の湯 ~金沢

~金沢

<2日目>長者の森キャンプ場P(5:45)→登山口(6:05)→鉄塔(6:50)→白岩コース合流点(7:00)→見晴台(7:50)→

前衛峰(8:15)→避難小屋(8:50)→御座山山頂(8:55~9:40)→前衛峰(10:10)→鉄塔(11:15)→登山口(11:55)

→長者の森キャンプ場P(12:10)→テント撤収(12:40)~滝見の湯 ~佐久南IC(15:10)→金沢森本IC(19:30)

~佐久南IC(15:10)→金沢森本IC(19:30)

御座山(おぐらさん)は長野県東部の最高峰!

夜中の2時過ぎに目覚めて空を見上げたら、星が輝いていて天気予報通り秋晴れの予感 (^^♪

4時頃から炊事棟で朝食準備を始めたが、やや風もあり外は半端じゃない寒さだった!

風が通るのでフリースの上にダウンを羽織り、パン、ヨーグルト、温かいスープ、玉子焼、果物で朝食を済ませ

テント以外のものは全て車に詰め込んで、テン場からキャンプ場の(管理棟隣)大きな無料駐車場に移動した。

紅葉時期も終盤だったので、土曜日とは言ってもキャンプ場はかなり空いており、テント泊は我々のみ!

管理人さんにお願いしたところ、テントは下山後の撤収でもOKとなって、明るくなり始めると同時に出発した。

林道(車道)を歩く事10分程、中間点に4~5台の駐車スペースがあったので、途中までなら車で来ることもできたようだ。

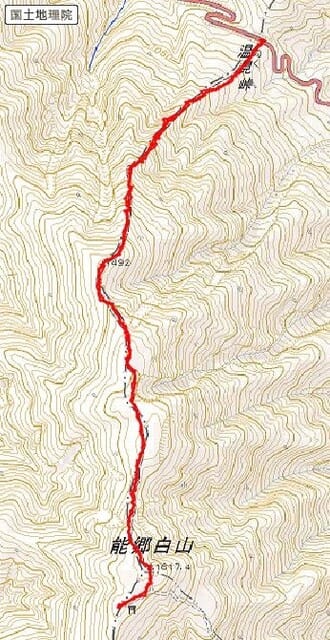

御座山GPS軌跡…長者の森キャンプ場Pより、登り3時間10分、下り2時間30分

明るくなって出発!

御座山入口こっちの案内から歩き始めた。

御座山の登山ルートは4ヵ所あるようで、ここは長者の森ルート、看板には「村のお勧めルート」と書いてあった。

登山情報として「5月下旬から6月上旬まで、シャクナゲが見頃」「ここより約3時間半で頂上に達する」etc・・・

見た目は登山口らしくないので、駐車場から直ぐの目立つところに大きな案内板があって、迷うことなく有難い!

山間の日の出は遅く、画像で見ると夕方のようだ。 キノコ岩??

20分弱の林道歩きで御座山登山口

車道&歩道を経て、間もなく木の階段から始まる登り!歩幅が合わず、階段外を歩く皆さんと私 (^^ゞ

登り始めて間もなく、強烈な朝陽が頭上の山に差し込み、紅葉の黄色と重なって黄金色に輝き始めた。

やがて大きな鉄塔の真下を潜る頃には、眩しい青空となり、終盤とは言え、見渡す紅葉も青空に映えて綺麗だった。

6時30分頃から前方の木々が黄金色に輝き始めた!

大きな(ちょ~巨大)鉄塔の下を歩く頃にはすっかり青空となった。

鉄塔の天井と青空 (^^♪

尾根上の三叉路、白岩ルートとの合流点で、尾根に上がって左が御座山との案内あり!

咲き終わったシャクナゲ畑や樹林帯をアップダウン。。。

振り返ると、天井にして遊んだ巨大鉄塔が眼下に!遠くに浅間山も見えた!

見晴台(1750m)ここからは西側の展望、八が岳などが見えていた。

シャクナゲの道あり、樹林帯あり、急登あり!

標高2000m近くになったら、落ち葉の数ほど?氷柱が現れた!

やがて前衛峰(1992m)

シャクナゲに囲まれた前衛峰(標高1992m)

前衛峰には三角点があり、御座山山頂まで35分との表示もあったが、そこからはゴツゴツした岩場を注意しながら下る。

後は、気持ちの良い尾根歩きとなり、木々の葉っぱがほとんど落ちているので日差しが注ぎ、見通しも良かったが

朝から吹いていた風の影響や、北側斜面の尾根であることから、日の当たらない個所での体感温度(まだ8時過ぎ)はマイナス!

指先が凍る寸前で(カメラのボタンが押せないほどとなり、もしかして一部凍っていたかも?)(>_<)。

ジンジン痛くなってきて、一度凍傷になっているのでこのままではマズいと思い、風を避けて一旦止まって頂き(3分程)

手袋を脱いで、脇などで温めてから(血液が少し流れるようになり、手袋を2枚履きにして)再スタートした。

標高を上げると、足元に霜柱が立っていて、風が強かったので木々に付いた霜が雪のように頭上から降ってきた。

登りなのに体が温まらず、早朝出発の影響もあるが、やはりこの時期(10月末)の2000m級の山である事を実感したのであった。

御座山は八ヶ岳の眺望が素晴らしい!

最後の急登を登り終えると立派な避難小屋があった。

(入口の扉は二重になっていて、窓も雨戸付で頑丈な造りで、まぁまぁ広い)帰路に撮った画像!

避難小屋から山頂までは直ぐだが、そこからは岩場(大きな岩の塊)となっていたので

ザックをデポして、時には両手で岩を掴みながら、山頂の表示版がある位置まで辿り着いた。

岩場と言っても登りではなく、水平に大岩が続いており、足場もしっかりしている岩なので、特に問題はない。

小屋から直ぐに山頂への岩場

この岩をよじ登ると・・・

八ヶ岳が美しい・・・

更に岩を登ると・・・一番奥に山頂のだんご標識が見えた♪

狭い (^^ゞ けど視界は、ほぼ360度良好!

証拠写真撮れた♪ 御座山の呼び方も標高の漢字「二一一二」縦書きも、外人さんには理解不能だな!

山頂から八ヶ岳

山頂から八ヶ岳の左奥に南アルプス

八ヶ岳連峰の東面が目の前に大きく広がり、左奥には南アルプス、右奥には北アルプスも小さく見えていた。

雲一つない青空の中、アルプスの山々の眺望をゆっくり眺めながら、安定した岩場の途中で大休憩とした。

心配していた強風も、山頂付近では意外と穏やかとなり、南からの日差しも注いでホッとする暖かさ。

昼ごはんには少し早い時間だったので、それぞれが持参したお湯でコーヒーを入れて体を暖め

予定より早く到着できたこともあり、山座同定しながら写真を撮ったり、のんびり至福のおやつタイムとなった。

山頂の岩場を下りて、下山道中では日も少し高くなり、早朝程の寒さは緩和されたようであった。

高度を下げる度に、上着を脱いでいき、登山口に到着した頃には、山頂付近で見た霜も融けたであろうと思えた。

擦れ違ったのは、若者の団体を含めて3組ほど、前日の荒船山の賑わいと比較すると、意外と少なかった。

山頂近くの岩場でしばし休憩!

特等席見つける!

休憩後、少し先まで回り込む!

平行棒のような岩の集まりを先に進むと・・・

一帯が氷  のツリー(霜とエビの尻尾付き)

のツリー(霜とエビの尻尾付き)

山頂から冒険して、岩の道をぐるっと右回りで避難小屋に出た!

そして下り。。。

ここを登ると前衛峰!

頭だけ残して落ち葉散る

フカフカ・・・靴が埋まる程の落ち葉の量

早朝は暗かったけど、こんなに綺麗な道だった!

管理棟のPに戻って、テン場のテント撤収!

下山後、簡単に食事をしてテントを撤収後は、秘湯「滝見の湯」に立ち寄り湯をして、2日分の汗を流した。

滝見の湯は何故か大賑わい、大きな駐車場もほぼ満杯!湯上りのおまけで、近くの「いぬころの滝」も見に行った。

温泉で2日分の汗を流す

滝見の湯に行く途中の車窓より御座山

帰路に立ち寄った「滝見の湯」 広い庭園で滝見

帰路はずっと浅間山!

佐久南ICに向かう道中、正面に浅間山(車中より)

帰路は佐久南ICで乗ることになったのだが、古いカーナビでは反応がなく、ナビ席私のスマホマップがお役立ち!

佐久南ICから佐久北ICまでは無料区間であり、佐久ICで乗るよりも時短で料金も若干安かった。

高速に乗っても浅間山(車中より)

北陸道に入ってから、新井道の道の駅から一般道を歩いた所にある「食堂ミサ」へ、ラーメンを食べに立ち寄った。

山帰りのご褒美がラーメンはイマイチだったが、S氏が、ここのラーメンが好みで食べたいと言う事であった。

中華からイタリアンまでの食事処や、果物から鮮魚まで商店が立ち並ぶ意外な場所で、けっこうな賑わいであり

近海で取れた新鮮な魚や刺身を(業務用のような大きさもあった)意外と安く売っていて、私はアジをゲット (^^♪

金沢から御座山登山口までは長い道中だったが、天候にも恵まれ200名山2座を制覇し、無事に金沢に戻ってきた。

御座山は、長野県南佐久郡北相木村と南相木村とにまたがる山であり、

樅(もみ)栂(つが)石楠花(しゃくなげ)の原生林におおわれ、山頂は眺望良く・・・と書かれていた。

何処で見たのか記憶にないが、案内に御座山(おぐっさん)と仮名が振ってあったので、地元の呼び名かも?

朝日が射すと同時に黄金色に輝いて見えたのが、樅や栂の木だったのだろうか?

今回、晩秋なので登山者は少なかったが、シャクナゲや紅葉がピークの頃は、賑わったのだろうと思えた。

日差しの無い2000m付近では手が凍りそうになったが、だからこそあの山頂眺望に巡り合えたんだと思われる (^^♪

荒船山(1423m)と御座山(2112m)①へ

…野坂岳(914m)

…野坂岳(914m)

)

)

夏山のこと!

夏山のこと!

ひゃ~こんなに沢山のスイカがムダになるのなら高いはずだ

ひゃ~こんなに沢山のスイカがムダになるのなら高いはずだ

(蝶槍TOP)

(蝶槍TOP)

一度も浮気無し

一度も浮気無し

を今回も楽しみにしていて、値段は変わらず「8/1切れ800円」思わず計算…丸1個は6400円だ (^^ゞ

を今回も楽しみにしていて、値段は変わらず「8/1切れ800円」思わず計算…丸1個は6400円だ (^^ゞ