槍穂の大パノラマ…蝶槍より

2014/5/3~4日(土日) GW 残雪の蝶ヶ岳(2677m)

<徳沢から長塀山経由、蝶槍ピストン横尾に下山>

<1日目

> 金沢~上高地~徳沢~長塀山~蝶ヶ岳~蝶ヶ岳山荘(泊)

> 金沢~上高地~徳沢~長塀山~蝶ヶ岳~蝶ヶ岳山荘(泊)

<2日目 > 山荘~蝶槍~分岐~横尾~上高地~<ひらゆの森 入浴>~金沢

> 山荘~蝶槍~分岐~横尾~上高地~<ひらゆの森 入浴>~金沢

蝶ヶ岳山荘(7:00)→蝶槍(7:50)→分岐(8:20)→槍見台(9:20)→横尾(10:30~50)→徳沢(11:45~12:20)

→明神(13:10)→河童橋(13:55)→上高地バスターミナル(14:00~10)→あかんだなP(14:45~55)→

<ひらゆの森 入浴>~飛騨清美IC(17:10)→福光IC(17:55)→観法寺P(18:40)

いつまでも見ていたかった眺望。。。

朝食は6時から先着順だったが、朝食前のモルゲンロートを見る為に、5時少し前に外(小屋前)に出た!

全財産(フリース+ダウン+ウインドブレーカー+毛糸の帽子+ダウンの帽子)着こんでいても寒い(@_@;)

外は既に明るく、槍穂の稜線辺りの空は淡いピンク色で、期待以上に美しく、槍穂にばかり気を取られていたが、

ふと後ろを振り向くと、安曇野の街の真上、志賀高原方面の山から美しいご来光…でもこれはチラ見!

天気が良くなる日独特の、放射冷却で凍るような寒さの中、私の目線は槍穂の稜線に釘付けであった(^^ゞ

小屋前から山頂に移動すると、テン場を挟んで常念岳への稜線が望めて、また違う雰囲気が楽しめる。

焼岳、乗鞍岳、御嶽山も鮮明、遠くはシルエットで八ヶ岳、中央アルプス、南アルプス、富士山の頭も見えていた。

朝食後は、I さんが持参して下さったバーナーでお湯を沸かし、至福のモーニングコーヒータイム!

昨夜から雪が凍りついており、日差しが届いて少し暖かくなるまでは危険と判断して、出発はのんびり(^^♪

しばらくは常念尾根と言うか、蝶槍まで稜線歩きなので、皆さんダウンなどを着こんで7時頃に出発した。

左手に槍穂の眺望をずっと見ながら蝶槍まで、蝶槍は岩場で狭く、人も多かったので長居はできなかったが

唐沢に行く時に通った横尾谷や屏風岩、槍ヶ岳に行く時に通った槍沢を、一度に見下ろせて爽快な場所であった。

常念岳へと続く稜線、その先には届きそうな位置にまだ未踏の常念岳、いつか登ってみたいなぁ…と、一人思う。

横尾への分岐に戻り、直ぐ下には残雪が見えていたので、ここからアイゼンを付けて下山開始!

分岐の標高が(2622m)となっていたので、横尾山荘(1600m)までの単純標高差は(1022m)である。

下山開始から1時間弱の展望所で、全員がアイゼンを外してしまったのだったが、そこはちょっと予測失敗!

雪はここら辺りでもう終わりかな?と思う事数回(^^ゞ その後も予測に反して残雪はずっと続き、

横尾への下山では、標高1700m位まで残雪、北西きの急登なので、長塀尾根より雪解けが遅かったのだろう。

ツボ足では滑り歩きにくかったが、履き直さず根性で?結局そのまま横尾(標高1600m)まで下山してきたのである。

滑らないように踏ん張り過ぎたせいか?多分その影響で、次の日の朝は太ももの筋肉痛がもの凄かった(>_<)

他の皆さんはどうだったのだろうか?もしかしておそらく、鍛え方が足りない私だけだったのかも?(^^ゞ

横尾ではしばし休憩!唐沢方面からの下山者も多く、相変わらず賑わう交差点の雰囲気である。

徳沢では昼休憩、鱒寿司が4個残っていたのだが、ご飯より何故かソフトクリームに心引かれ、即買い(^^♪

明神も相変わらずの賑わい、更に人混みでごった返していた河童橋を急いで通り抜け、バスターミナルに着いた。

ここではしばし並ぶのを覚悟していたのだが、何とタイミング良く臨時バスがきて、10分程で出発となり

平湯では「ひらゆの森」で入浴して、今回の目的が達成できた事を皆で喜びながら、金沢に戻ってきた。

帰宅後の翌日、富山の山仲間だったAさんから電話があり、GWに山での遭難事故が相次いでいるニュースを見て

ふと、私がかつて富山にいた頃の事を思い出していたんだと言い、色々あったねーと言う懐かしい話であった。

次の日は福井の高校時代の友人から電話があり、私が山を始めたと言う話を以前にしていた事もあり

やはり、今回のGWに山での遭難事故が多発したと言うことで、お願いだから冬山は控えて!

と、身内のように心配のお言葉をかけて貰い、「身の丈に合った山を選んで、気を付けて登ります!」と答えたが

GWは蝶ヶ岳に登って、つい一昨日に帰って来たばかりとは、口が裂けても言えない雰囲気であった(^^ゞ

帰宅後数日、新聞でもネットでも、遭難死亡事故のニュースを何度も目にした。

滑落と言う言葉に胸が痛み、少ない経験からでも何故そうなってしまったのか、少しは想像できる自分がいた。

心配して頂ける友人の言葉は有難く、山を続けるためには、知識と技術をできるだけ身につけて挑みたい!

もちろんそれだけではないが、我がクラブにも勉強の機会は沢山あるので、できるだけ参加をしようと思った。

ご来光と槍穂の朝焼け

(4:56)ご来光

槍穂の稜線が淡いピンクに染まる

(5:28)蝶ヶ岳山頂より

眺望を楽しみながら蝶槍へ。。。

御岳山、乗鞍岳、焼岳

御岳山 乗鞍岳

唐沢カールと奥穂高岳、唐沢岳

蝶槍を目指す!

稜線の東側と一部に残雪

蝶槍へ最後の登り!

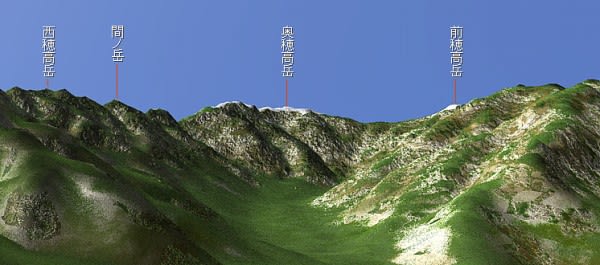

蝶槍からの大パノラマ…前穂高岳・奥穂高岳・唐沢岳・北穂高岳・大キレット・南岳・中岳・大喰岳・槍ヶ岳

蝶槍から常念岳への稜線

蝶槍から蝶ヶ岳方面

蝶槍から南アルプスの奥に富士山

昨夜夕日が沈んだ大キレットと北穂高岳

小屋も見えていた槍ヶ岳

分岐から下山開始!

2~3分下って残雪となる 1時間位で槍の展望地

横尾山荘と横尾大橋…鯉のぼりが泳ぐ、横尾に下りて来た。

徳沢で昼休憩…徳沢キャンプ場のテン場(前日よりテント数は増えていた)

明神を経て河童橋へ…橋の上とお土産屋さんの前には人が溢れていた。

絵になる風景…梓川と河童橋と真っ白な穂高連峰

2014/5/3~4日(土日) GW 残雪の蝶ヶ岳(2677m)

<徳沢から長塀山経由、蝶槍ピストン横尾に下山>

<1日目

> 金沢~上高地~徳沢~長塀山~蝶ヶ岳~蝶ヶ岳ヒュッテ(泊)

> 金沢~上高地~徳沢~長塀山~蝶ヶ岳~蝶ヶ岳ヒュッテ(泊)

<2日目 > 山荘~蝶槍~分岐~横尾~上高地~<ひらゆの森 入浴>~金沢

> 山荘~蝶槍~分岐~横尾~上高地~<ひらゆの森 入浴>~金沢

観法寺P(4:30)→福光IC(5:00)→飛騨清美IC(5:40)→あかんだなP(6:30)→バス発(6:50)→

上高地バスターミナル(7:30)→河童橋(7:40)→明神(8:25)→徳沢(9:25)→長塀山(?)→

妖精の池(13:25)→蝶ヶ岳山頂(13:50)→蝶ヶ岳山荘(13:55~)泊

槍穂の大パノラマを満喫。。。

2012年は唐松岳(2695.8m)日帰り、 2013年は乗鞍岳(3026.5m)日帰り、2014年は蝶ヶ岳(2677m)小屋泊

3年連続でGW残雪アタック隊に加えて頂き、残雪ならではの眺望(3000m級の光り輝く山々)を楽しんでいる♪

今回の蝶ヶ岳では山小屋に宿泊し、大キレットに沈む夕日と、翌日は、ご来光で若干ピンクに染まった

穂高連峰と槍ヶ岳の大パノラマを、カメラに収まらない程、間近で見る事ができて、大・大感動であった!

2006年、山を始めて間もない8年前の夏に、ちょうど今回と同じコースを歩いて、やはり槍穂の大パノラマに感動し

以来、山にハマってしまったきっかけの一つでもある蝶ヶ岳、8年前は山座同定もできなかった私であるが、

眼前の山々を見ながら、あの山とこの山には既に足あとを残して来たんだと思うと、より感慨深かったのである。

GW後半初日なので大混雑も予想されたが、駐車場、バスも2番発車に乗車できて、順調に上高地入りした。

河童橋では青空に真っ白な穂高の眺望が見られてハイテンション(^^ゞ 観光客に紛れて、皆で記念写真も撮った。

左手に明神岳、澄んだ流れの梓川、大自然の空気を満喫しながら、明神を経て徳沢キャンプ場まで徒歩約2時間

徳沢にある案内板には、上高地⇔徳沢(6.4km)、徳沢⇔横尾(3.9km)、徳沢⇔長塀山(4.5km)となっていた。

徳沢圏(標高1555m)の脇にある登山口から登りスタート、前日に蝶ヶ岳山荘に問い合わせをした通り、

標高1900m辺りから残雪となったが、トレース通りに歩けば踏み跡もしっかりしていたので、結局ツボ足で山頂まで!

蝶ヶ岳の標高は(2677m)なので、徳沢圏登山口から登りの単純標高差は(1122m)である。

長塀尾根はかなりロングで、樹林帯の登りなのでほとんど眺望はなく、カメラの出番もなし(^^ゞ

冷たい風が吹き始め、止まると寒いのでフリースを着て、2500m付近の平坦な場所で昼休憩としたが

それでも寒くて居場所がなく落ち着かず、歩くとまた暖かくなるので、おにぎりだけ食べて直ぐに歩きだした。

夏には山頂看板で確認できた長塀山(2582m)も、この辺りかなー?と頭で思っただけで、特に話題にもならず

素通りとなり、妖精の池(2615m)では、若干融けた部分があり池と判明! 夏に見た時も小さな池だったが、

池の周りが綺麗なお花畑で、妖精が住んでいそうな美しい場所だった事を、一人思い出していた。

妖精の池を過ぎて7~8分で樹林帯を抜けだし、一気に展望が開けた場所に出た!

山頂まで一登りだったが、残念ながら既に途中から雲行きが怪しくなっており、ここでの眺望はガスの中である。

山頂から北に延びる尾根上に残雪はなく、この時も西から強風が吹きつけていたので、風に吹き飛ばされたようだ!

山頂にて今回のメンバー6名で記念写真だけ撮って、風にあおられながら駆け足で小屋へと逃げ込んだ(^^ゞ

14時前に到着したにもかかわらず、先客多く小屋は大混雑!流石に好天予報のGWと言ったところか。

テントも既に多数、強風の為設営には悪戦苦闘!多くのテントは雪のブロックを積み、風除けの工夫をして張っていた。

テントを持参したが、強風で諦め小屋泊にしたと言う方がおられたので、他にも同じ考えの方がいたかも知れない。

雲行きが一時怪しくなり、気付くと窓ガラスが雨で濡れており、登山途中でなくて良かったねと言っていたら

何と!小屋がユラユラ…地震だ!(@_@;) しかもその後4回も続き、風の轟音と交互に来た!

HPの案内では、充電器をご持参いただければ、部屋のコンセントで自由に充電できると書いてあったのだが

ドコモ、AUとも、携帯の電波は圏外で、下界で何が起こっているのか?知る事も出来なかったのである。

後にヒュッテの衛星TVで 「 岐阜・長野県境付近で群発地震が多発! 」 とのニュースを見た(@_@;)

山の気まぐれ天気を目の当たりにして、今夜は?明日はどうなるのだろう?と思った私の心配をよそに、

暇な我々の部屋でのミニ宴会はたけなわとなり、酔った揺れか地震の揺れか分からない人が約1名いた(^^ゞ

その後、有難い事に天気は回復気味で、何度も窓の外を覗きながら、皆で辺りの様子見に専念!

雲が流れて、前穂の頭が見えたとか、今度は唐沢岳の頭が見えたとか、平和な会話がおつまみであった。

夕食は18時から、食後に小屋前に出て見ると、ガスはすっかり晴れ、大キレットに夕日が沈む直前である!

感動の瞬間をカメラに収めて、寒さに耐えながら、更に沈んだ後の小焼けを5分程ジッと見つめていた(@_@。

登りで擦れ違った方の話では、昨日今日とお天気も眺望も良く、小屋の待遇は布団3枚に一人の割合だったとか。

我々は布団一つに一人の割合で、食事も2交代となり、スタッフの方達もかなりハードそうであった。

宿泊料金はHPの表示価格とは違い、消費税アップなのか?500円値上げで一泊二食9500円であったが

労山の会員証提示で500円引きとなり、水/1リットル200円、お湯/1リットル300円、いずれも値上げされていた。

小屋の消灯時間は21時、皆さん今朝は早起きの為、20時頃消灯就寝としたが、夜中に目覚める!

時計を見たら11時半、あれっまだ今日だ! 寝なおしてまた目覚める!今度は夜中の1時だった。

この後は眠れず、時間ばかり気になり、2時…3時…結局眠れそうにないので、星を見に行くことにした。

外に出て見るとヘッデンの明かりが数個、大きな三脚を持った人など、私以外にも星空観察の仲間がいた(^^♪

安曇野の街明かりも見えて、星の輝きはピカイチ、天の川もクッキリ見えていたが、夜中の寒さもピカイチ!

この時期、最低気温は-10℃位まで下がるらしいが、風もあり足元の凍り具合と体感温度はそれ以下であった。

10分程で部屋に戻って布団に潜りこんだが、冷え切った体はなかなか暖まらず、くしゃみ連発と鼻水じゅるり(>_<)

何処が一日の区切りなのか分からなくなってしまったが、続きは2日目に…。

大自然の空気を満喫しながら、2時間の歩き。。。

絵になる河童橋を絵にする絵描きさんがお2人 (早口言葉ではないよ)

これを見て一同ハイテンション

カシミール(カシバード)で作成してみたが、奥穂の山頂は見えているのか?いないのか??

明神を経て、梓川沿いに明神岳を見ながら、徳沢キャンプ場に到着!

徳沢から登り開始!

徳沢圏の脇が登山口 最初は木の根っこの階段が続く

樹林帯の登りが続き、標高1900m辺りから残雪となって、雪質はザラメであった。

標高2600辺りから展望が開け、常念岳の頭も見えたが怪しい雲行きとなる。 小屋も見えて、一登りで山頂!

蝶ヶ岳山頂(2677m)に到着!

山頂からテン場と常念岳方面 メンバーで登頂記念の1枚

暴風の中でテント設営 我々はヒュッテに逃げ込む

宴会の合間に状況チェック!

(16:40~50分頃)

(17:15分頃) 山頂、テン場方面の青空が戻った(^^♪

(17:40頃)槍が見えた! ヒュッテと山頂方面

大キレットに沈む夕日に酔いしれる。。。

夕食後に外に出て見ると、雲はすっかり消えていて、常念岳と大天井方面も鮮明だった。

太陽光が強烈すぎて、ゴーストが写ってしまったが、美しい夕日が見られた。

(18:30頃)

最後のひと粒。。。

水平線とは違い、太陽の位置がまだ高くて、沈んだ後もしばらく明るかった。

御岳山、乗鞍岳、焼岳がピンク色に…

ヒュッテと蝶ヶ岳山頂…360度、淡いピンクに染まる。

唐松山荘からの立山連峰(雄山、真砂岳、別山)と裏剱岳

2014/3/28(金)  白銀の白馬八方尾根…唐松山荘(2630m)まで

白銀の白馬八方尾根…唐松山荘(2630m)まで

<八方池山荘 登山口より>

金沢森本IC(5:05)→糸魚川IC(6:25)→ゴンドラ前 P(7:25~40)→ゴンドラ&リフト(8:00)→

八方池山荘(8:40~55)→八方池(9:40)→展望台(12:25)→唐松山荘(12:35~13:15)→

八方池(14:40)→八方池山荘(15:05~15)→ゴンドラアダム駅(15:40)→ゴンドラ前P(15:55~16:00)

→糸魚川IC(17:00)→金沢森本IC(18:20)

何処までも青と白…

唐松岳には縁があり4度目の登山となるが、スキーも含めると白馬八方尾根には6回程通った事になる(^^♪

3月の雪山は気象条件で左右される為、今回の登山は一応唐松山荘までの計画であり

クラブの経験者の方から、アイゼン・ピッケル・寒さ対策などで、事前に色々なアドバイスを頂いて出発した。

2年前のゴールデンウェーク(5月5日)には、唐松岳(2695.8m)の山頂まで登頂できたが、

条件が良かったとは言えず、5月でも気温が低く、山荘は氷に覆われており、まるで壊れた冷凍庫のようだった。

唐松山荘から山頂までは特に強風(爆風)が吹いて、立っているのがやっとだった記憶が蘇る。

本日は運良く全国的に晴れマーク!このまま穏やかな一日であって欲しいと願いながら、糸魚川ICからR148へ

白馬村の手前で右折して間もなく、正面にスキー場と真っ白な山々が見え、それだけでも皆で感動であった!

白馬八方尾根スキー場のゴンドラ山頂駅から、八方池山荘の登山口までは更に2本のリフトを乗り継ぐ。

リフトから右手に白馬三山、左手に五竜岳と鹿島槍ヶ岳、眼下にはパトロール隊が滑っていて、絵になる光景

青空に映えて白く輝く山々が間近で、このまま八方池辺りで引き返しても、十分の満足度だった(*^^*)v

登山口の雪は締まっていてトレースもあったが、八方池山荘前からアイゼンを装着して歩き始めた。

5月の雪はザラメで固く、雪の切れ間も多くあり、アイゼンが時々土や岩を踏むので歩きにくい箇所もあったが

流石に3月は雪原オンリー、雪が途切れる箇所はなく、まだ滑れる雪質でもあり、比較すると歩き易いと言える。

晴天予報で、登山者や山スキーを楽しむグループも多く、いつもながらここでの楽しみ方はそれぞれである。

山荘手前では、3ヶ所程半露出した岩場があり、細尾根のトラバースでやや注意(危険)であったが

キックステップでアイゼンを効かせ、体重をかけても頼れるように、ピッケルを深く差し込んで切り抜けた!

同じ個所でも、下から見上げる登りより、上から見下ろす方が急に見えて、下りは若干ヒヤッとした(^^ゞ

2年前に比べると、暖かい日差しが常に届く穏やかな日であったが、やはり尾根上では時折り風が強く

山荘では建物沿いの L 字になった場所を選び、上着を羽織って寒さに耐えながらの昼休憩となった。

眺望は言うまでもなく、と言うか言葉では言い表せない程、夏の光景とは一味違う凛とした美しさであり

左手の五竜岳と右手の唐松岳に囲まれて、裏剱岳や立山連峰がひときわ輝いて見えていた。

下りでは八方池辺りで、午後の日差しで影ができ、彫の深くなった白馬三山が、朝よりも数倍美しく見えた。

登りでは、時々尾根を振り返りながら見ていた眺望、雨飾山や焼山、火打山、妙高山も正面に見え

こんな日は滅多になく、ここにテントを張って、夕日に染まる白馬三山の姿を見ていたいもんだと思ったが、

いつもの通り、私が写真を撮っている間にも、超特急でかけ下りて行く(今回は6名の)メンバー(^^ゞ

下りは雪が緩み、ズボッとハマる事数回、皆さんの後ろ姿も撮りつつ、ここぞと言う個所では尻セードで稼ぎ

今日と言う穏やかな一日を目いっぱい楽しみながら、のんびりと必死の繰り返しで、下りてきたのである。

スキー日和 登山日和 。。。

白馬村からの眺望 ゴンドラを下りて最初に乗ったアルペンクワッド

左右の眺望から早くも目が離せない…制服を着た係の方が、それぞれ道具を抱えて整備点検の為に初滑り!

レストランと白馬三山 少し離れたグラートクワッド乗り場へ

八方池山荘からアイゼンで出発!

楽々リフトから、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、白馬三山はもちろん、穏やかな尾根も望めて、八方池山荘に到着!

稜線漫歩。。。

白馬岳の山容は、富山県側は穏やかで長野県側がスパッと切れていたが、ここからその様子が見えている。

今のカメラは余りズーム機能がないが、最高の4倍ズームで撮ったら、白馬山荘も確認できた。

高度を稼ぐ度に五竜岳と鹿島槍ヶ岳のツイン尾根が大きく見えて来た。(爺ヶ岳も見えている)

不帰ノ嶮にどんどん近付いて行く!

ソーラー型八方池定点カメラ…池はまだ眠りについている。 朝はガスっていたが、振り向くとUFOのような妙高山

ピークは丸山

余りにも美しく何度も目が行く五竜と鹿島槍 後ろのガスも徐々に取れて来た。

この辺りは終始眺望もよく穏やかな尾根 唐松岳の山頂が見えた!

細尾根を超えたら山荘上の展望台に出た!

写真では分からないが、けっこう風も出て来た!夏道は左側の下を歩くが、残雪期は真っ直ぐ尾根超え!

細尾根の岩場をトラバース(1) 右手の眺望を見る余裕あり

この岩場はかなり慎重に!ちょっと停滞(2) この岩場超えで最後(3)

左右はかなり切り立っていて、落ちたら何処までも……の世界であった(>_<)

下から撮った画像より実際の方がかなり急登であり、(3)では左右に足跡があったが、やや危険と判断し

登りとしては急登であったが、一番足跡の多かった真ん中の岩の(左側)を乗り越えた!

展望台からの眺望。。。

昼までにはガスもスッカリ取れ(写っていないが雨飾山)、焼岳、火打山、妙高山…などがくっきり現れた!

唐松岳と不帰ノ嶮

五竜岳

登り始めて半分くらい、山頂を踏んで下山するには早すぎる時間に、大きなザックを背負って下山してくる

若者3人グループと擦れ違ったので、テント白ですか?と尋ねてみたら、昨日唐松山荘近くでテント泊をしたと言い、

今日は五竜岳に挑戦するつもりだったが、風もあり手強そうなので、途中で断念して戻って来たという話であった。

ここにきて、なるほど五竜方面に新しい足跡が伸びていたのは、彼らが付けて戻って来た足跡だと思われた。

夏道でも厳しい岩越えがある五竜岳方面には、どう考えてもこの時期は無茶な挑戦のような気がするのだが。

裏剱岳…剱御前~前剱~剱岳~大窓~池平山…綺麗に望めた。

山頂を踏まなくても十分満足の、美しい眺望であった。

剱岳と唐松岳 唐松山荘と唐松岳

強風で飛ばされ残雪は少ないが、東側には大きな雪庇が張り出して見えていた。

下りも眺望を楽しみながら。。。

白馬八方尾根は、白馬三山の展望尾根である。

足場がしっかりするので、程良いフワフワ雪で助かったかも(^^ゞ

登山日和スキー日和…カンジキとスキーを置いて、ここからアイゼンで山頂を目指しているのかな?

ゲレンデ上部の白馬八方尾根は、まだまだサクサクの雪質で、多くの山スキーヤーに出会った。

スキーと登山、同時に楽しみたい♪ 今日と言う日を象徴している画像が撮れた(*^^*)

ここからの五竜岳は、稜線一望で五竜岳らしく、何とも美しい。

丸山で寛ぐ山スキーヤーと、焼山、火打山、妙高山、そして北信五岳の山々

14時頃から更に美しく。。。

白馬三山…影が出来て彫が深くなり、朝より一段と美しく輝いて見えた。

不帰ノ嶮への荒々しい稜線も美しい

山荘前のリフト乗り場に戻った リフトから上級コースを転びながら滑る子供が見えた(^^♪

ブログアップが遅くなり、ついでに白馬八方のHPを覗いたら、4/29付けで登山者への情報が書かれていた。

「今年(2014年)は例年に比べて残雪が若干少なめ、雪庇の張り出しに注意(2~3m)でもろい!

雨の日が多かったのでアイスバーンの所が多く、滑落すると止まらない。

10本以上のアイゼンとピッケル必須!午後気温が上昇すると、雪の踏み抜きに注意です。」

その日の天候にもよるが、5月と3月の唐松岳を経験したので、なるほど~と思える納得の情報である!

通常はゴンドラが朝8時から運転だが、今回気付いた事、チケット売り場に土日は7:30~と書かれていた。

チケットの購入では何とも不便な事になっていて、スキーヤーは一日券として買えるのだが

登山者は、八方池山荘までの通しのチケットを購入できないらしく、アルペンクワッド、グラードクワット共

各乗り場で片道チケットを購入となり、しかもスキーヤー以外はリフトの時間がくるまで購入も乗車もできないと、

厳しいお役所仕事(*_*; せっかく一番ゴンドラに乗ったが、それぞれ待ち時間が10分ずつあり、20分のロスタイム!

これも経営が異なるからとの情報もあったが、早朝早起きして遠くから駆けつけた我々にはムゴい仕打ち(>_<)

後日料金の所を見たら、八方アルペンライン通し券(2900円)と書かれていたが、実際にはないと言われたのだ!

金額に見合う位楽しませて頂いたとは言えるが、シャルマン火打スキー場では下りが無料だったので

単純比較はしたくないが、リフトに関しては一貫性が無く、待ち時間を強いられたのは何とも悪い印象が残った。

来年度は、登山者にも優しく改善されている事を望みたい。

高妻山・戸隠山・西岳を正面に、戸隠スキー場を下山 。。。

2012/10/21(日)  飯縄山(1917m)

飯縄山(1917m)

戸隠スキー場より

長野県から新潟県境にかけて聳える山々を、北信州では北信五岳と呼んでいて

戸隠山(とがくしやま:1,904m)、飯縄山(いいづなやま:1,917m)、黒姫山(くろひめやま:2,053m)

妙高山(みょうこうさん:2,454m)、斑尾山(まだらおさん:1,381m)の5山を指す。

以前に黒姫山と妙高山を登っているので、今回の飯縄山にも是非登ってみたいと思っていた。

今町P(5:00)→金沢森本IC(5:10)→信濃町IC(7:20)→戸隠スキー場P(7:50~8:10)→

登山口(8:20)→鳥居(10:40)→山頂(10:55~12:05)→瑪瑙山(13:15)→

登山口(14:40~15:20)→信濃町IC(15:50)→金沢森本IC(17:55)→今町P(18:05)

やさしく登れて大展望 。。。

今日はお天気は晴れ!ワイワイガヤガヤ…紅葉の山を楽しもうと集まった15名の大所帯!

金沢から高速を走り、片道3時間近くをかけてやって来たのは、戸隠スキー場の駐車場だった。

シーズンオフのスキー場を見上げると、一面ススキ畑になっていて、チラホラ紅葉の赤や黄色もある。

まずはトイレ…と周りを探すと、「お化粧処」と書かれた、とてもトイレとは思えない綺麗な建物があり

新築のヒノキの匂いがして、ウォシュレットのトイレの別室には、広い更衣室まであった。

スキーヤーも登山者も、オールシーズン利用できて、とても有難い施設である。

さてこの飯縄山、観光本によると 「やさしく登れて大展望」 がキャッチフレーズらしいが

秋晴れに恵まれた紅葉時期でもあり、全くその通りの雰囲気を楽しませて貰えた。

登山口からしばらくは、車道ほどもある広くて緩やかな登り始めであり、

唐松の細い葉が登山道一面に敷き詰められて、まるでコルクのような歩き心地で足に優しい。

ブナの黄色に歓声を上げながらも、足元にキノコを見つけて、食べられるとか毒キノコだとか、

ワイワイとのんびり歩けて、もうこれだけでもここに来て良かったと思える瞬間だった!

登山道はキチンと整備され最後まで歩き易く、振り返ると高妻山や戸隠山が眼下に見える。

そして北アルプスのシルエットも、山座同定ができる位に、今日は綺麗に見えていた。

鳥居のある小さな祠を過ぎると直ぐに広場があり、山頂かと思ったら「山頂はここから10分先」

の案内板があり、若干標高が高い方が山頂のようで、よくあるツイン尾根(双耳峰)のようだった。

10分先の山頂にも大勢の人が昼休憩をとっていて、二つの広場は人で賑わっていた。

10月の後半であったが今日はとても暖かく、上着なしでも過ごせるほどの陽気で

あちらこちらで、団体さんがコンロや鉄板、材料持ち込みで、それぞれの昼を楽しんでおり

ここが2000m近い山頂である事がウソのように、行楽日和の行楽地と化していた。

私達も山頂で、材料持ち込みでメッタ汁を作って、皆で美味しく頂いた (^^♪

下りは登りとは別ルート、瑪瑙山経由で一部スキー場を歩き、毛無山を巻いて下山するコースである。

グルッと一回りして同じ駐車場に戻れたので、一度で2回楽しめる山でもあった。

2000m近いこの飯綱山、山頂付近の高い場所では既に紅葉は終わっていたが

特に下山コースの紅葉は見事で、時間も余裕だったので、ゆっくりのんびりと眺望を楽しみながら

写真も沢山撮れたのだが、目で見る程の画像は残せないね!と誰かが言っていた。

スキーコースの下山では、高妻山・戸隠山・西岳を正面に望む、雄大な景色の中を歩けた。

スキー場から外れて左折して若干下ると、その後は細い川沿いの、ほぼ水平道が延々と続く。

お天気が良いのと、川の流れる勢いが強すぎず弱すぎず…つまりちょうど良い流れなので

せせらぎの音が耳触り良く聞こえ、癒されるのである。(録音したいくらいに気持ち良い音だった。)

登山口近くの温泉でお風呂に入る予定をしていたが、リーダー判断で中止に(^^ゞ

トイレの更衣室で汗を拭いて着替えだけして、その分予定より早い時間に金沢に戻ってきた。

飯縄山軌跡(Sさん作成)

スキー場は一面ススキ畑 登山口から黄色の世界に突入!

落ち葉でフカフカの広々登山道、途中に鳥居と小さな祠が。。。

飯縄神社手前からは大きく開けて、後ろの眺望から目が離せない。

山頂付近の紅葉は既に終わっていた。

飯縄神社の鳥居と祠 神社から直ぐに最初の広場

広場から飯縄山山頂へ10分の案内 山頂方向(正面が山頂)

両方の山頂広場は人で溢れていた。

山頂手前で最初の広場を振り返る! 360度の眺望!山頂の丸い案内盤

鍋宴会を楽しむグループと 山頂看板

山頂眺望…山座同定が出来る程に北アルプスが望めた。

山頂から下山方向

若干急下りあり、軽いアップダウンあり!…先のルートがハッキリ読める開けた下山道。

中腹辺りは紅葉真っ盛り!

飯縄山を振り返る!(緩やかな双耳峰)

瑪瑙山山頂(1743m)に寄り道!(3分程で行ける)…戸隠スキー場リフトの最高地点でもある。

吹き抜ける風で赤い葉っぱがゆらゆら舞う中、ふっと見ると足元に名残りのリンドウ…。

瑪瑙山と毛無山の鞍部のようで、ここからの高妻山はカッコ良い!

左画像の鞍部から少し先を90度左手方向、中社ゲレンデ方面へ(右画像は後ろを撮ったもの)

樹林帯に入り、下から見上げると眩しい程にキラキラ輝いていたモミジ…。

源流のような流れから細い川となり、心地良い流れ音の川沿いを延々歩く。

駐車場のお化粧処に戻った。 帰路の高速からピンクの夕焼け

唐松岳から下山方向と頂上山荘…足元のハイマツが氷に包まれていた。

2012/5/5(土)  唐松岳(2696.4m)氷の登山道を歩く。

唐松岳(2696.4m)氷の登山道を歩く。

八方池山荘(1850m)より

ゴンドラ乗り場~唐松岳へ(登り) 唐松岳~ゴンドラ乗り場へ(下り)

下山では青空も増え、気持も余裕で眺望を楽しむ

唐松岳山頂からの下山方向…唐松岳頂上山荘 と 五竜岳への稜線が一望である。

下(山荘との分岐)まで下りてきて、振り返ると山頂付近が青空だった!…美しい唐松岳の見納め。。。

山荘の裏手、展望台方向に登り返す!

山荘の少し上にある展望台より…ここからは半分隠れたが右端が毛勝三山、中央が剱岳

雲に隠れているのが立山連峰と思われ、いつも富山側から見ている姿とは逆、つまり裏剱と言う事になる。

展望台からの下山方向…最初は馬ノ背のような細尾根でスリル満点! 正面奥に火打、妙高。

直ぐに平坦になり振り返ると絵になる青空! 唐松岳と五竜岳が両耳のように写っている。

左手には、唐松岳と不帰嶮が間近!

雪のない好展望地で昼休憩。。。

白馬三山、小蓮華岳、乗鞍岳…

左手、後方と、美しい眺望を堪能しながら広い尾根を下山、五竜岳の後方に鹿島槍ヶ岳が大きく見えてきた。

ここからはひたすら下山に専念、と思ったけど、鹿島槍ヶ岳のツイン尾根が、その左後ろには爺ヶ岳。

スタート地点の八方池山荘に戻ってきた。

15時到着! 相変わらずリフトにはスキーヤーがいっぱい。

うさぎ平ゴンドラ前にもゲレンデにも、まだまだスキーヤーがいっぱいだった。

お風呂に向かう途中で、太陽と雲の光の芸術!(右画像車中より)何かが起こりそうな予感 (^^ゞ

と言う訳で30分後に、雷雨となったのでした。(関係があったのか無かったのか?)

唐松岳…頂上山荘からの最後の登り。。。

2012/5/5(土)  唐松岳(2696.4m)氷の登山道を歩く。

唐松岳(2696.4m)氷の登山道を歩く。

八方池山荘(1850m)より

金沢森本IC(4:30)→糸魚川IC(5:45)→白馬八方尾根スキー場P(6:30~45)→ゴンドラ乗り場(6:50~8:00)

山荘登山口(8:35)→八方池(9:30)→丸山2430m(10:50)→唐松岳頂上山荘2620m(11:50)→

唐松岳(12:15~25)→展望台(12:50)→尾根で昼休憩(13:10~35)→八方池(14:30)→八方池山荘(15:00)

→白馬八方尾根スキー場P(15:40~50)→倉下の湯(16:05~50)→糸魚川IC(18:00)→金沢森本IC(19:15)

ゴンドラ乗り場~唐松岳へ(登り) 唐松岳~ゴンドラ乗り場へ(下り)

青空でも山頂付近は突風が吹き荒れた!

前日(5/4)、北アルプスで相次いで発生していた遭難事故、白馬岳付近で行方不明だった6人パーティーと

爺ヶ岳の単独女性1人が、いずれも低体温症で死亡したというニュースを帰りの車の中で知った。

自宅に戻ってから、涸沢岳でも低体温症で一人が死亡し、5日には槍沢で転んで1人骨折、

小蓮華山と奥穂へのザイテングラードでは、それぞれ滑落事故で怪我、奥穂高でも下山中に一人が滑落し怪我

6日にも同じ奥穂高で、ザイルで結ばれた若者3人が同時に滑落、1人は助かったが2人は低体温症で死亡した。

この時、奥穂高山頂付近でビバーク中の男性1人(手足に軽い凍傷)も同時に救助されている。

6日は槍ヶ岳でも1人が落雷により滑落し怪我、常念岳では悪天候により行動できなくなり一人が石室で避難救助、

虚空蔵山でも1人行方不明のまま、そんな痛々しいニュースが帰宅後次々と飛び込んできた。

今回の唐松岳登山では、北アルプスの美しい眺望(白い山並み)を間近で見られて感動だった。

GWを利用して多くの方たちが同じ気持ちでトライし、ここまで悪天候になるとは想像できなかったのであろう。

新聞記事を読んでいたら、涸沢岳の男性は登山歴40年で装備も万全であったが、ベテラン登山者でも遭難事故はある、

これが山の怖さであり「春は低気圧と高気圧が交互に列島を通過するため、天候は短期間で変化しやすい」と書かれていた。

前日の4日は金沢市街の気温も低く、折りたたみ傘の骨が折れてしまった程の雨風で、

午後の外出時には震えるほど寒かったので、一旦玄関に出たが冬のマフラーを取りに戻ったのだった(^^ゞ

こんな日に、北アルプス3000m級の山々の稜線はどれ程のものだっただろうか?

今回の唐松岳登山では、計画段階で 「5日か6日の天候の良い日」 と言う取り決めであった。

ギリギリ前日4日の16時頃に、5日の山行が決まったと電話を貰ったのだったが、4日から降り続いていた雨は

集合時間の5日早朝(4時半)にも降っていて、やや心配だったが、高速の途中から予報通り回復し青空が広がった。

八方尾根スキー場には余裕の到着!ゴンドラ運行は8時からだったが流石にGW、あっという間に人の行列

ゴンドラ乗り場から八方池山荘までの残雪を利用して、春スキー(ボード)を楽しむ若者や家族連れで賑わっていた。

ゴンドラとリフトを乗り継いだ八方池山荘登山口では、ポカポカ陽気でとても穏やかな登山日和と思えたが

唐松山荘(標高2620m)手前辺りからは足元の様子が一変! 山荘もハイマツも岩も、分厚い氷に覆われていた。

前日にミゾレが降って、風で凍りついたような様子で、エビの尻尾も大きく、まるで氷の彫刻のようだった。

頂上山荘前の眺望は最高!やや雲が多かったが見覚えのある山々が連なり、久々に標高を満喫した。

山荘から山頂に向かう尾根は一段と強風(時々突風)よろけて飛ばされそうになり、何度か立ち止まりながら

ようやく到着した山頂で写真を撮るときにも、突風が吹くとカメラが風に押されてシャッターが切れない程 (>_<)

それでも太陽が出ているので日差しがあり、持参したダウンを着る程の寒さではなかったのが幸いだ。

登山途中ですれ違った若い二人の男女、5月1日から入山していたが、3日~4日は天候が悪化し待機

予定通りの行動は取れず諦めて下山してきたと話していたのだが、見るとかなり本格的な装備だった。

他にも登山道のすぐ脇でテントを一張り見たのだが、雪壁を作って風除けにして、4日の夜を過ごしたようだった。

私達は早くにピッケルを使用したが雪質は柔らかくストックでもOK、実際にストック登山者も多く見かけた。

途中から山頂往復はアイゼンを付けて登り下りしたので、つぼ足よりも安定していたが

アイゼンを外す時、裏側に厚さ3cm程の団子になった氷雪がビッシリついていて、ちょっとビックリ!

雪の少ない岩などにも足を乗せているので、時々裏をチェックしなければ危険だったかもと思った。

下りの途中、風もやや穏やかな好展望所で、遅めの昼休憩となった。

雲は沢山出ていたが風で流れも早く、山頂では頭が雲に隠れていた白馬方面も望むことができた。

右手には一番間近に五竜岳、その奥には鹿島槍ヶ岳や爺ヶ岳、前方奥には火打妙高…

登りでは薄っすらだったが午後はクッキリと見えていて、下りは気持ちも余裕で眺望を楽しんだ♪

ゴンドラとリフトが動いているお陰で、間近に迫っていた3000m級の白い山々が日帰りで見られ

登りの尾根の途中では、ずっと念願だった 「 白い雷鳥 ♂ 」 にも出会う事ができた。

唐松岳には3年前の夏に一度訪れているが、この時山頂はガスっていて眺望は見逃している。

そのせいもあり2年前だったか、スキーで八方池山荘を訪れた時、唐松岳方面を目指す人を見て以来

スキーを脱いで、その先に行ってみたいと思ったのだったが、この願いも同時に叶った (^^)v

帰路には倉下の湯に着く直前(16時頃)に大きな雷が鳴り、突然の通り雨となったのだったが

翌日の6日も午前中雷雨で、茨城では竜巻が発生して死者や大きな被害が出るなど日本列島はまた荒れた。

新聞に書かれていた言葉を改めて噛みしめ、身をもって春先の天候の変化を体験した思いだった。

唐松岳登山では山行途中にこのような悪天にならず、無事に戻ってこられた事に感謝している。 メンバー Y さん作成GPSの軌跡 (クリックで拡大)

メンバー Y さん作成GPSの軌跡 (クリックで拡大)

ゴンドラとリフトで楽々、一気に標高1850mへ。。。

ゴンドラ運行開始20分前の行列! ゴンドラの次は一つ目のリフトへ。。。

リフトの右眼下には一番乗りスキーヤー、左には白馬47スキー場から続く遠見尾根が見えていた。

二つ目のリフト下り場にある八方池山荘からスタート! 右は、石神井(八方山)ケルン

石神井ケルンから直ぐに、トイレ棟あり! 八方ケルン

右手の八方池は全面雪で覆われており、池の存在はない。

八方池ケルンを過ぎて、白い雷鳥に出会う

お尻姿が可愛いすぎる。。。

餌を探して雪上を悠々カッポ。。。

丸山を目指す!…流れは早いが山頂方面に雲が湧いてきた。

左手には五竜岳がどんどん大きく見えてきて、やがて丸山ケルンに到着!

標高2500mを過ぎると足元の様子が一変!

左に回って唐松山荘の前を通る! 山荘は大きな冷凍庫のように凍りついていた。

山荘前から唐松岳 途中から山荘を振り返る。

左手(後方)に大きく 五竜岳

突風に耐えながら、唐松岳山頂に到着!

唐松岳山頂2696mでメンバーと登頂記念写真 山頂から白馬岳方面

唐松岳~ゴンドラ乗り場(下り) へ続く。。。

朝日岳、白馬岳、杓子岳…白馬鑓ヶ岳山頂より

2011/09/10(土) ~11(日) 白馬鑓温泉と白馬鑓ヶ岳 (2903m)

長野県白馬村 猿倉(標高1250m)登山口より

猿倉~白馬鑓温泉 (1日目)

白馬鑓温泉~白馬鑓ヶ岳~白馬鑓温泉~猿倉 (2日目)

富山県側はスッキリ大展望!

朝ご飯はお弁当にします!…と言うので、早々出発と思い5時前に外に出て来たのは私を含めて4名 !

皆さん寝坊かな?と、5時出発を疑いもせず3名を待つ事30分!…後ほど5時半出発と判明し、ガクっ (>_<)

こんな勘違い野郎が4人もいるのだから、リーダーは寝る前に明日の予定などを皆と確認すべきである!

朝の30分は貴重なんだから…と、自分の事は棚に上げて、口では言えないのでここに書いておこう (^^ゞ

鑓温泉からご来光は望めなかったが、5時半はすっかり日が昇り明るかった。

鑓温泉で更に温泉三昧をしたいので、白馬鑓ヶ岳はパスしますと言う3名を残し小屋裏から7名で出発した。

20分程平坦な登りを過ぎると、そこから標高差100m程は 「この先事故多発!注意せよ」 との看板あり!

ストックは使えず三点支持、滑りそうな大岩や階段と鎖場が続くのだが、10分程で通過して一気に高度を稼ぐ。

やや危険個所もあったが、そこを過ぎるとガスが切れ、どうやら雲の上に出たようで頭上は一気に青空となった!

稜線も見渡せ、白馬連山高山植物帯と言う肩書通り、8月頃まではお花畑が広がっていたのであろう

と思えるなごりの、綿毛になったチングルマや咲き残る花々…カール状の大草原(大出原)に出た。

大草原を見ながら青空を御馳走に、ここで朝食タイム!

やがて2740mの稜線に出ると、そこは唐松岳方面の天狗山荘と白馬鑓ヶ岳方面との三叉路になっており

下からは死角になって見えなかった白馬鑓ヶ岳が、目の前にド~ンと見えていた。

あと一息だ!鑓ヶ岳方面から下りて来る人達が、山頂展望の素晴らしさを伝えてくれるので

剱岳がどんな風に見えているのか?白馬岳は?と、気持ちは弾み期待も膨らむ。

山頂に向かって稜線を歩き始めて5~6分、後ろを振り向くと剱岳がポッコリ頭を出していた。

後ろに伸びる稜線の先には、雲海に浮かぶ、唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳

その奥には槍ヶ岳の小さな尖り頭が見えだし、前穂高や奥穂高も見えて来た。

高度を稼ぐ度に大きくなって行くので振り向くのも忙しく、時々皆で立ち止り、後方から目が離せない。

そして山頂直下に立った時、もう後ろは問題ではないくらい、杓子岳、白馬岳、旭岳が大きく目に飛び込んできた!

予想よりはるかに近い距離に見えており、白馬三山の迫力と魅力をガ~ンと思い知った。

白馬鑓ヶ岳から、目の前に伸びる杓子岳への巻道と山頂への登山道、そして白馬岳までの稜線もクッキリ!

雲海に浮かぶ白馬岳が、ここから見るとこんなにもカッコ良い山だったのかと改めて見入ってしまった。

東側(長野県側)には雲海が迫っていたが、富山県側の眺望は素晴らしく、しばらく山頂で釘付けとなる。

擦れ違いざまに言葉を交わす登山者で、大雪渓経由で下山すると言うグループも多かったので

このまま鑓ヶ岳から稜線を歩き、大雪渓を経由して猿倉に戻っても、小一時間くらいしか変わらないだろう。。。

と、鑓温泉に戻るつもりで置いて来た荷物は、宅急便で送って貰おうか?などと話題になったり

来年はあの大雪渓から登り、2泊を予定してのんびり白馬三山を巡ろう…いつの間にかそんな会話に。

白馬鑓ヶ岳は当初、鑓温泉の 「おまけ」 のように思っていたのだが、とんでもない誤算だった (^^ゞ

結果的には嬉しい方の誤算であった!…と言う事になるだろうか、と言う訳で

「おまけ」 は、もはや鑓温泉の方だったと言える、素晴らしい山頂展望が望め、大・大満足であった。

小屋は雲海の中だったが…

小屋裏にある白馬岳、唐松岳への登山道 小屋を振り返る!

いきなり鎖場出現! ハードな箇所は10分程で乗越えられるが、一枚岩が滑るのでストックは危険!

眩しい青…雲の上に出た!

大出原に出て稜線を目指す!

ここを登りきると… 稜線場の三叉路に出た!

三叉路からの白馬鑓ヶ岳…何だか白くて巨大な砂山のように見えていた。

三叉路から天狗、唐松岳方面 九十九折りの登りで山頂へ

後ろを振り返ると、おっ剱岳の頭が! 望遠ではしっかり見えた。

白い砂山の正体は足元の細かくて白い石 東側はずっと雲海の中だった。

立山連峰、剱岳、毛勝三山が、どんどん大きく見えて来た。

剱岳の山頂からも白馬鑓ヶ岳が見えていたが、同じ快晴でも太陽の位置などで見え方が違ってくる。

今日のこの時間、この位置から見る剱岳(裏剱)は綺麗に望めてとても近く感じた。

山頂は細長く広い

山頂と白馬岳への分岐 分岐から白馬岳への稜線

東側(長野県側は)終始ガスっていて雲海の中だったが、富山県側はスッキリ晴れて日本海の水平線も望めた。

白馬鑓ヶ岳山頂 と 山頂三角点

白馬岳と白馬山荘をアップで!…長野県側は鋭く切り立っている様子が分かる。

唐松岳、五竜岳、鹿島槍ヶ岳、そして奥には雲海に浮かぶ 前穂岳岳、奥穂高岳、槍ヶ岳の姿が!

北アルプスの奥、雲海に浮かぶのは白山か?

カシミール画像と比較!

やはり、白山が見えていた。

杓子岳をアップで…白馬鑓ヶ岳から見ると、白馬岳までの稜線が一望である。

巻道経由で杓子岳に登らなくても白馬岳に行けるようだが、ここを通る時は是非、杓子山頂に寄りたい。

山頂を堪能して下山。。。

山頂を振り返る 下山方向…見る見る剱岳が消えて行く!

夏休みの家族連れなどもいて、鎖場がかなり停滞していた。 鎖場を振り返る。

登山口に戻って来た!

猿倉山荘の外テーブル ご褒美にかき氷(400円)を頂きました。

昼前に鑓温泉小屋に到着したので、再度温泉で汗を流し、午前中の疲れを取ってから下山した。

温泉三昧をした後も、小屋から猿倉までにはまた汗を掻いたので、みみずくの湯 にて入浴後、金沢に戻った。

にて入浴後、金沢に戻った。

日中はこんなに良い天気だったと言うのに、みみずくの湯をでた途端に小雨が降ってきた。

その後、一時どしゃ降りとなって驚かされたが、何があろうと下山後で良かった (^^ゞ

白馬鑓温泉小屋

2011/09/10(土) ~11(日) 白馬鑓温泉と白馬鑓ヶ岳 (2903m)

長野県白馬村 猿倉(標高1250m)登山口より

猿倉~白馬鑓温泉 (1日目)

白馬鑓温泉~白馬鑓ヶ岳~白馬鑓温泉~猿倉 (2日目)

(1日目)今町P(5:15)→糸魚川IC(7:00)→猿倉荘登山口(8:20~35)→中山沢(10:05)→

小日向コル(11:15)→サンジ口(11:55)→白馬鑓温泉(13:55)泊

(2日目)白馬鑓温泉(5:30)→大出原(7:10)→分岐(8:00)→白馬鑓ヶ岳山頂(8:40~9:05)→白馬鑓温泉

(11:15~12:15)→猿倉荘(15:35)~お風呂~夕食~糸魚川IC(18:50)→今町P(20:30)

標高2050mの露天風呂で遊ぶ

白馬鑓ヶ岳は長野県と富山県の県境に位置し、白馬三山(白馬岳・杓子岳・白馬鑓ヶ岳)と言われている。

登山口の猿倉から白馬大雪渓を登り、白馬岳、杓子岳を経由して白馬鑓ヶ岳から鑓温泉の露天風呂で一息つく…

と言うのが理想ではあるが、今回は逆回りで鑓温泉から入り白馬鑓ヶ岳をピストンで下山する計画であり

「 日本一標高が高い(2050m)露天風呂で遊ぶ 」と言うキャッチフレーズ(目的)の一泊登山計画だった。

そして予定通り、鑓温泉に早めに着いてゆっくり温泉三昧を楽しむことが出来た

と言っても、日本一と言うのは昔の話で、温泉としての標高は立山のみくりが池温泉が一番高く

露天風呂のある温泉としても、八ヶ岳の本沢温泉や富山県の高天ヶ原温泉の方が標高は高いそうであるが、

湧出量の豪快さを見た限りでは、白馬鑓温泉が日本一と言っておきたい。

快晴の猿倉荘脇から出発!林道を含め15分程で、白馬大雪渓との分岐があり、左手の鑓温泉登山道に入る。

登り始めは、緩やかではあるが小岩がゴロゴロした歩きにくい登山道である。

1時間程で 「2.中山沢」、更に1時間程で 「3.小日向コル」 ここでようやく半分の距離と思われる。

小日向コルのカーブを右に巻くと直ぐに、奥に大きな雪渓の残る谷と、その下を雪解け水が流れているのが見え

ガスっていたが、雪渓の直ぐ横に 「白馬鑓温泉」 らしき、黄色っぽい建物も確認できた。

「 お~~あそこまで行くのか~ 」 早々と目的地が見えたので、何となく安心であった。

この辺りからは1800m~1900m間でアップダウンの繰り返しとなり、距離は稼ぐが標高はしばらく変わらない。

左手には白馬五竜のスキー場、花を愛でながら、やや平坦な登山道を歩いているうちに、

40分程で「4.サンジ口」の案内板、ここまでで約三分の二の距離を歩いた事になるようだった。

道中にはもう秋の花…アザミやトリカブトが多く咲いており、濃い紫のリンドウの蕾もチラホラ…

ウメバチソウが群生していたり、イワショウブは蕾が多く、これから開花するのだろうか?

可愛く足元に大群生していたのは、ミヤマコゴメグサ、7月~9月と開化の時期が長い花である。

花の道は続き、やがて木製の橋が二つ架かった大きな沢を渡り、土砂崩れでもあったかのような

浮いた小岩がゴロゴロとした、不安定なザレ場をトラバース気味に渡った。

そこを過ぎると、白い石灰岩のような小岩の登山道が続き、もう一つ木橋の架かった沢を渡る。

沢を渡る度に、眼下には大きな雪渓が残っているのが見えており、万年雪になるのだろうか?とも思えた。

3度目の沢を渡ると鑓温泉は近いようで、風に乗って温泉臭が…そして、地面が暖かいせいなのか?

ウサギギクやクルマユリ、ミヤマキンポウゲと思える黄色い小花の大群生、夏のお花畑が広がっていた。

この辺りの足元の岩には、山ではほとんど見る事のない苔もビッシリ生えていて

何処かの古いお寺の庭や兼六園を見るようで、立派な苔だけに不思議な感じがした。

登山道の直ぐ横を、温かい温泉がコンコンと流れており、やがて湯気の向こうに鑓温泉の小屋が見えて来た!

小屋はかなり急なスペースに建てられており、冬場は解体して建て直すプレハブと言うのは納得だった。

小屋の前にはカラフルなテントも10張り程、建物に囲まれてはいたが、解放感たっぷりの露天風呂も見えた。

温泉の流れを利用して、露天の下には足湯のスペースもあり、奥には女性専用の半露天風呂もあるようだった。

シャンプー石鹸は使えないとしても、思ったより大きな露天風呂で、今日の汗を流せるだけでも有り難い。

鑓温泉は基本的には混浴なので、水着の山ガールが男性を端っこに追いやり、堂々と入浴!

ちなみに、夜の7時~8時の間だけ、露天風呂と女性専用の半露天が入れ替わると書いてあり

私達はその時間帯を狙って念願の露天風呂に入れたのだが、暗くて露天の雰囲気が半減と思いきや

夕方近くまで周りはガスっていて雲も多く、月も見え隠れしていたと言うのに、何と

7時には満点の星 と、ほぼ満月

と、ほぼ満月 …標高2050mで月明かりの露天風呂、源泉かけ流しの贅沢…

…標高2050mで月明かりの露天風呂、源泉かけ流しの贅沢…

昼には味わえない風流さだったので、逆に夜で良かったね!と、見知らぬ同士で語り合う (^^♪

鑓温泉2回入浴効果で、冷え症気味の体もポカポカ…夜はぐっすり眠る事が出来た。

その証拠に、いつもなら周りのザワザワが気になって寝付けなかったり、夜中に目が覚めたり (*_*;

となるのだが、目覚ましで起きた時、隣に寝ているのはいったい誰??と焦った!

山小屋で、自宅で寝ているのと勘違いする程リラックスして眠れたのは、初めての事だったのである。

快晴の猿倉を出発!

登山口となる猿倉荘 林道から、左手の鑓温泉登山道へ

中山沢の案内板 小日向コルの案内板

小日向コルから直ぐ、前方に見える谷の雪渓の横に、鑓温泉小屋が見えていた。

サンジ口を過ぎると、谷側をトラバースしながらアップダウンの繰り返し。

木橋がかかる沢を何度か渡る! 沢を渡って山側を見上げる!

浮き石がゴロゴロした崩壊地をトラバース ここで谷側を見る。

最後の谷川を渡る お花畑で一休み

クルマユリやウサギギクが咲き乱れていた。 すぐ横には雪渓の谷

お花畑の中を行く…鑓温泉は近い 土壌が温かいのか?苔がビッシリ

鑓温泉が見えて来た!

登山道の直ぐ横を、もの凄い量の温泉が流れていた。

鑓温泉とテン場 川のように温泉が流れている

この流れの先に天然露天風呂がある。 ガスに見えているのは温泉の湯気

コ の字型に建物に囲まれて露天風呂があり、その下には足湯もあった。

鑓温泉小屋はシーズンオフには解体するので、それなりの簡単な造りのようだった。

基礎が出来ていないので、床が薄く湿っぽい、故にお布団も湿っぽく、端っこは隙間風が入り込む。

まぁしかたのないこと、ここに温泉付きの小屋があり、留まれるだけでも有り難いことだ!

(左画像)露天風呂は基本的に混浴だが、夜の1時間だけ女性専用になるようだった。

(右画像) マークの扉は女性専用の温泉になっていたが、代わりに夜の1時間は男性専用になるようだ。

マークの扉は女性専用の温泉になっていたが、代わりに夜の1時間は男性専用になるようだ。

解放感たっぷりの露天風呂…水着の山ガールに占領されて、男性は端っこに追いやられていた。

右画像は女性専用のお風呂だが、上の窓が大きく開いていたので、半露天風呂とも言えるかな?

どちらも湯量たっぷりで、源泉かけ流しの贅沢なお風呂、2日間で3回入浴した (^^♪

この日は夕方からガスが晴れて、満点の星空となった。

白馬鑓温泉~白馬鑓ヶ岳~白馬鑓温泉~猿倉 (2日目)

2010/10/23(土)  黒姫山 2053m (小泉山道~東登山道) … 長野県信濃町

黒姫山 2053m (小泉山道~東登山道) … 長野県信濃町

流杉IC(5:00)→信濃町IC経由~黒姫高原スノーパークP(7:05~20)→姫見台(9:20)→

越見尾根(10:00)→黒姫乗越(10:55)→七ツ池(11:15)→峰ノ大池(11:30)→火口原分岐(12:10)

→黒姫山頂(12:25~13:20)→日の出石(14:40)→表登山道口(15:30)→黒姫高原P(16:20)

急登のご褒美は大展望!

黒姫山は、妙高山、火打山、戸隠山、飯縄山とともに北信五岳の一峰に数えられるそうだ!

登山口は5ヶ所程あったが、今回は黒姫高原スキー場の中を通る、小泉山道をピストンの計画だった。

スキー場の広い駐車場に車を停めて、目の前にあり紅葉に染まる黒姫山を確認、直ぐ横には妙高山

遅咲きの花がポツポツ残る、枯れたコスモス畑を見ながらスキー場の斜面を1時間程登った後、登山道に入る。

振り返ると斑尾山と、その麓に広がる野尻湖が確認できたが、途中から野尻湖は雲海で隠れる。

スキー場の斜面は直登なので出足から息切れ、雲が多いながら残暑で日差しは強く、しだいに背中も汗ばむ。

紅葉にはやや遅かったようで、赤いモミジや黄色のブナが見られたのは姫見台1559m前後まで

ほとんどは落ち葉を踏みしめながらの登りで、乾いていればサクサク気持ち良いが、小泉山道は日当たりイマイチ。

姫見台から越見尾根までは標高差が30m程度だったので楽かと思ったが、これまた誤算 ^^;

細かなアップダウンを繰り返し、歩きにくい岩場と木の根っこが交差しており、右手は踏み抜き注意の傾斜面あり!

特に越見尾根から黒姫乗越までは、かなりの急登で、この間だけで300mを一気に稼ぐのだが、

日当たりも悪く湿った登山道でもあり、大木の根っ子が落ち葉の下に隠れていたりして滑るので、

ここを下るのはちょっと心配になって、車までの林道歩きは余分になるが、

山頂からはやや近道となるのもあり、帰路は東(表)登山道を下ってみようと言う事になった。

黒姫乗越からは七ツ池、峰の大池を回り、新道分岐を経由して山頂へと向かった。

途中では木に遮られほとんど視界はなかったが、新道分岐に出た辺りから急に視界が広がり

山頂からは360度の素晴らしい展望! 飯縄山、戸隠山、高妻山、妙高山、火打山、焼山、

遠望では富士山や北アルプス連峰、小槍も見えていた槍ヶ岳、後ろ立山も見えていた。

地元では人気の山と思われ、お昼の山頂人口は50名近くで、若いグループが大半を占めていた。

登りですれ違ったグループは5~6組程度、それほど多くはなく、下りでの擦れ違いはゼロ!

もしかしたら、大橋登山口からの二つのコース、どちらかを登って来た人達が多かったのかも知れない。

地図で見ると、池もあり楽しいコースのようなので、次回があるとすれば小泉山道は避けたい (^^ゞ

下りの東(表)登山道も、日の出石辺りまでは小泉山道に負けない急登で、皆さんツルっと滑る事もしばし

道しるべとなっている、「しなの木」を過ぎた辺りからは、ホッとするブナの森となり、

やがて表登山道口(林道交差)から車も通れる林道歩きを経て、御鹿山からまた山道に入るが、

その辺りからは「童話の森コース」と言う御鹿池の散策路になっていて観光客も多かった。

結論としては、下り始めは急だったが、小泉山道とスキー場の急斜面を避けられて良かったとの見解!

ちなみに、国土地理院の2万5千分の一の地形図には誤りが2ヶ所あるようだ!(修正前かも?)

1つ目は、七ツ池から山頂への登山道…実際には大池から火口原分岐に至る本来の登山道があり

七ツ池から山頂へと、登山道のような岩の急登は見えていたが、登る人影も案内もない危険で怪しい道。

2つ目は、東(表)登山道の七曲りの表示位置がずれている事! えっ?こんなに下りたのにまだここ~??

状態だった事もあり、下山後調べて見たら …《 七曲りの区間は1,100m~1,240m付近であり、

2.5万分の1地形図で1,470m~1,540m付近に屈曲が描かれているのは誤り 》との記述を見つける!

やっぱりそうだったのか~ (@_@。GPSの持参やコンパスをサッと使える必要性を必至と感じる。

下山後は、黒姫温泉(アスティーくろひめ)にて入浴し、やや疲れも取れてさっぱりスッキリ帰路に着く。

2週間ぶりの山行だったが、急登りと急下りのせいで、次の日は久々にかなりの筋肉痛がきた (>_<)

小泉山道を登る!

黒姫山 を正面に、スキー場の斜面を登って行く…朝は山頂に雲が掛かっていた。

振り返ると 斑尾山 と 野尻湖 、スキー場やコスモス畑の跡などが眼下に見えていた。

姫見台 のケルン

七ツ池 … 水が少ないので枯れていて、七ツは確認できず!

撮影時間は11時20分、日当たりは良く暖かかったが、七ツ池の一つを覗くと、回りは氷で覆われていた!(左)

この辺り、早朝の気温が相当に低かったと思われ、ササの間の登山道にも 霜柱 (右)が沢山出来ていて、

歩く度に、ミシッミシッ…ガリッガリッ…と音がして、雪道とはまた違う足の感触が面白かった ♪

この霜柱、手に取ってみても解ける気配はなく、とても硬くて透明で意外と大きい!( 長さが5~6cm位 )

広々としていた美しい平原、しらびそ平 を振り返る!…中央は黒姫乗越から下って来た登山道。

しらびそ平の七ツ池から黒姫山頂へ直登に見えていた登山道だが、歩いている人は誰もいなかった!

実際に歩いたのは、峰の大池から火口原分岐経由で山頂への案内があり、その道を通る。

七ツ池から徒歩10分位で、小黒姫 と、麓にある 峰の大池 … 大池も水が少ない!

ここから約50分の登りで、12時を少し回り、ようやく黒姫山頂に着いた。

黒姫山頂の展望!

戸隠山 (左) 高妻山 (右奥ピーク)

その奥に見えているのは、後ろ立山、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳 と思われる。

小槍も見えていた 槍ヶ岳 と 穂高連峰

飯縄山 の奥、雲海に頭を出しているのは、富士山 や 八ヶ岳連峰

山頂からの 野尻湖 と街並み

左から… 焼山 、火打山 、麓からは直ぐ横に見えていた 妙高山 (右ピーク)

黒姫山頂の祠 と、鮮明ではないがクッキリと形が分かる 富士山 のアップ

東(表)登山道を下山!

五合目 「日の出石」 と書かれた大きな石(岩?)

急坂を過ぎれば、紅葉の森を下山。。。

御鹿池一周の散策路となっていた、童話の森コース の道

表登山道の終点辺りに、黒姫童話館と言う大きな施設があったが、童話の森とどんな関係なのだろうか?

和める看板 。。。

「 休 」 … という文字の人弁と木で 「 ひととき 」 人が木の麓で休むひと時? 座布団2枚

ナナカマドと 北穂高岳

1日目…上高地~横尾~涸沢小屋 (1) (2)

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (3) (4)

2010/10/10(日)

~11(月)

~11(月) 涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢カールの紅葉 。。北穂高岳(3106m) 。。

北穂高岳 (1)

北穂高岳 (2)

北穂高岳 (3)

北穂高岳 (4) … 涸沢小屋 と 北穂高岳

北穂高岳 (5) … ゴジラの背中 と ゴルジュ (北穂沢)

北穂高岳 (6) … 青空に映える分岐の紅葉

涸沢カールの紅葉 。。奥穂高岳(3190m) 。。

奥穂高岳 (1)

奥穂高岳 (2)

奥穂高岳 (3) … 奥穂 と 涸沢岳

奥穂高岳 (4) …奥穂~前穂への 吊尾根

涸沢カールの紅葉 。。 前穂高岳(3090m) 。。

前穂高岳 (1) …日が射す前の 前穂高岳 (右ピーク)

前穂高岳 (2) … 見晴らし岩 でカメラを構える人達

お世話になった涸沢小屋

涸沢小屋 … ちょっと窮屈だったけど、ご飯はまぁまぁ美味しかった (^.^)

昨日とは違う顔 。。。

帰路…ここから見ると、一段と屏風らしく見える 屏風岩!

「 涸沢の紅葉を見ずして、穂高を語ることなかれ! 」

涸沢ヒュッテ近くの手書きのボードに、なにげに書かれていた言葉だ!

まだ西穂高しか行ってないから、穂高を語るには、まだまだ修行が足りない私です (>_<)

池に写る 逆さ涸沢岳 。。。

1日目…上高地~横尾~涸沢小屋 (1) (2)

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (3) (4)

2010/10/10(日)

~11(月)

~11(月) 涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢小屋(6:30)~パノラマコース~涸沢ヒュッテ(8:30~40)→谷橋(10:00~15)→横尾(11:20~30)

→徳沢(12:30~14:35)→明神(15:30)→上高地(16:30)~<タクシー>~平湯(16:55)→富山(19:10)

パノラマコースを巡る。。。

早朝4時 「そろそろ時間ですよ~」 と言う、携帯目覚まし時計の声で目覚める(@_@。

外はまだ真っ暗だったが、窓を覗くと星の輝きが素晴らしい☆ 昨夜よりも一段と輝きを増していた!

顔を洗って出発準備、朝食後、カールのビュースポットなどを、小屋のスタッフに尋ねて見たら

奥穂高の方に15分程登った、岩のゴロゴロしている場所からカールを見下ろすのが美しいとのこと。

テレビで紹介していた池の場所も聞いてみたら、涸沢ヒュッテの近くにある小さなため池との事だった。

出発は6時半と決まり、しばし小屋でのんびり…カールでは山影になってご来光は見えないが、

奥穂高の山頂に日射しが届き、赤く染まって行く様子を、小屋のテラスから見る事が出来た!

時間と共に太陽の日射しが徐々にカールにも差し込み、紅葉の鮮やかさも増していく!

15分でピストンの予定だったが、結局パノラマコースを一周して涸沢カールを満喫。

ここで何日も過ごしていると言っていたおじさんの気持ち、分かるよー (^.^) 出来るならそうしたい!

お天気の変化や紅葉の色付き具合や、同じ目的を持ってここで出会った人たちとの会話や…

私から見たらとっても贅沢な自由人…毎日が新鮮な冒険なんだろうなー。。。

下りは快走 。。。

のはずが…途中からは、登る人の行列と下る人の行列が重なり、通勤ラッシュのような停滞 (>_<)

徳沢では遅れている人を待つ事2時間!余りにも姿が見えないので、私とHさんで途中まで迎えに行った。

上高地に着いてもっと驚いたのは、バスセンターのはるか手前から、人の行列が出来ていた事!

ここが最後尾と言う看板を手にした人も立っていて、その横で添乗員さんらしき方が

1時間半待ちは必至で、下手すると2時間待ちになるかも?と説明していたのを小耳にはさんだ ^^;

考えてみたら3連休の最後、帰りを急ぐ観光客と登山客とでごった返していたのだ!

帰りのタクシーを予約していた私達は、混雑を避けて直ぐに平湯に戻れて助かったんだけど (^.^)v

ちなみにバスは片道1人950円らしく、タクシーは3台に5人ずつ乗って、片道1台4500円なり!

早朝出発組を見送る!

(5:48)まだ薄暗い中、ザイテングラードを歩く人や、穂高岳山荘を出て奥穂に向かう団体が見えていた。

奥穂高に ご来光の日射しが届く 。。。

(5:51) 東の空に浮かぶ雲がピンクに染まり、間もなく奥穂高に赤い日射しが届いた!

テン場は早朝の賑わい…

(6:00) テン場は一斉起床で、涸沢ヒュッテの展望テラスが、蟻のような人だかり (^^ゞ

この後、一瞬ガスに飲み込まれて真っ白になった!見ている方は何だか楽しかったけど…

涸沢カールの紅葉 。。涸沢岳(3110m) 。。

涸沢岳 (1) … 涸沢カール

涸沢岳 (2) … 涸沢槍

涸沢岳 (3) … 涸沢槍 と 亀岩(右)

涸沢岳 (4) … ザイテングラード (奥穂高岳への登山道)

涸沢岳 (5) … 鞍部に 奥穂高山荘 の赤い屋根が、小さく見えていた。

涸沢岳 (6) …涸沢岳とナナカマド

涸沢岳 (7) …池に写る 逆さ涸沢岳

涸沢岳 (8) … 涸沢岳 、 北穂高岳 、涸沢小屋 、テン場

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (4) へ

紅葉に溶け込む カラフルテント軍団 。。。

1日目…上高地~横尾~涸沢小屋 (1) (2)

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (3) (4)

2010/10/10(日)

~11(月)

~11(月) 涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢カールの紅葉を見に行く

前穂高方向

奥穂高方向

北穂高方向

涸沢ヒュッテと涸沢小屋の分岐、ここから涸沢小屋方向に向かう…正面は 北穂高

分岐 を振り返る。

北穂高 が間近に見えて来た。

遠くに目をやれば、見えているのは 常念岳 か??

まだまだ登りだと言うのに、この辺りからテントがチラホラ…

このゴツゴツ岩の上で安眠できるのかな?皆さん大丈夫だとは言ってたけど…

涸沢ではテント泊が憧れだったけど、あのゴツゴツ岩を見てしまったから、やっぱり小屋で良かった (^^ゞ

涸沢小屋からテン場のアップを撮る!奥の建物は 涸沢ヒュッテ

二つの建物は意外と近く、それぞれに大きな 展望テラス があった!(山頂はガスの前穂高岳 )

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (3)へ

鮮やかな紅葉の中を歩く 。。。

1日目…上高地~横尾~涸沢小屋 (1) (2)

2日目…涸沢小屋~パノラマコース~上高地 (3) (4)

2010/10/10(日)

~11(月)

~11(月) 涸沢カールの紅葉を見に行く

涸沢カールの紅葉を見に行く

富山発(5:15)→平湯(7:30)~<タクシー>~上高地(8:00)→河童橋(8:15)→明神(9:05)

→徳沢(10:10)→横尾(11:30~12:05)→本谷橋(13:10)→涸沢小屋(15:30)

紅葉のピークを満喫!

北陸の雨予報をよそに、上高地では予想外の良いお天気になり、明神岳付近はガスっていたが青空も眩しく

徳沢の手前辺りでは、梓川の広い河原の向こうに蝶ヶ岳がクッキリ見えてきた!

横尾では、横尾大橋の後ろに屏風岩がドンと構え、歩く毎に間近に迫り、横顔から正面顔へと変化する。

横尾に来たのは今回が3度目、何度来ても河童橋付近は観光客で賑わっていたが、今秋の人出は最高?

1度目は徳沢から長塀山経由で蝶ヶ岳に登り横尾に下山、2度目は横尾から槍沢ロッジ前泊で槍ヶ岳へ!

上高地からずっと左手に続く梓川も、水の青さに感動したり荒れていたり…毎回印象が違って見える。

横尾から1時間くらいの登りで、本谷橋辺りはちょうど良い水辺の休憩スポットだった!

ここからしばらくは、やや急で息切れする登りとなるが、やがて目先が色鮮やかになり足も弾む。。。

横尾谷を流れる水の原点になる辺りからが涸沢だろうか?登山道を少し外れて360度グルッと見回すと、

赤、オレンジ、黄色…何年振りに目にするだろうと思える鮮やかさに感動だった(@_@。

回りをグルッと見回し、今度はシャッターを切りながらグルッと回り、動画に切り替えてまたグルッと回り

ここで何度グルグル回った事か (^^ゞ …ナナカマドの鮮やかな赤が、今も目に焼き付いている。

ここで足が止まったのは私だけではなく、立派な三脚を構えたカメラマンの多さにも目が行く!

腰を据えてスケッチをしている人や、立ち止まらずにただひたすら先を急ぐ人…次から次へと人の波!

特に迷うような道や危険な個所もなかったので、我がパーティーは4グループ程に分かれ差が開いたが

お陰で?シャッターチャンスも自由自在、好きな場所でのんびりできた (^.^)v

涸沢ヒュッテとの分岐辺りから涸沢小屋への登山道は、階段風に整備されていて歩きやすい!

右に左に頭上に後ろに…紅葉のトンネルを潜り抜けるような気持ちて歩いていたら、直ぐそこはテント場。

ゴロゴロした岩場なので驚いたが、意外と快適だとテントから顔を出したお姉さんが言っていた ^^;

涸沢小屋は言うまでもない!3連休と紅葉の見頃が重なり超満員

二つの小屋を合わせて、事前予約だけでも500名だったとかで、テント泊の皆さまを入れたら

今秋、ここ涸沢に訪れるのは、いったいどのくらいの人数になるのだろう?

3日から涸沢にテントを張り、涸沢を拠点に今日は屏風岩に行って来て、昨日は奥穂高でその前は…と

話しかけて来たおじさんがいたが、きっとそんな風に涸沢を楽しんでいる人達も大勢いるのだろう。

夜は冷え込んだが星が綺麗だった! 天の川もクッキリ、大きな流れ星も見られてラッキー

今日は私の Happy Birthday (*^^*) 今更めでたくもないので誰もお祝いはしてくれないが

美しい紅葉の見頃と、大好きな星空を見る事が出来て、ハッピーな一日だった!

爽やかな空気と青空の中を 延々歩く 。。。

この連休、ここ 徳沢 や横尾だけでなく、至る所でテントを見かけた!

2010年10月10日の10時10分 に 、時計を見るつもりだったがすっかり忘れていて

何気に撮ったこの画像タイムが、何と 10時10分だったのだ!ちょっと嬉しくて一人でニヤける

10時10分だったのだ!ちょっと嬉しくて一人でニヤける

梓川の向こうに 蝶ヶ岳 が見えていた!

表銀座の交差点… 横尾山荘前 の広場で寛ぐ大勢の人達、 目的はそれぞれ 。。。

横尾大橋 を渡り、先に見えている屏風岩を巻くように、横尾谷を登って行く!

正面から見上げる 屏風岩 … この辺りから、少しずつ紅葉らしくなってきた。

本谷橋 を渡って、河原を振り返る。

本谷橋から30分程の登りで、高度はグッと上がり木々の色付きも増してきた!

木々の間に右手に見えていた日当たりの良い尾根、この辺りは横尾本谷だろうか?

日陰になり暗い画像になってしまったが、前方に見えてきたのは 前穂高岳 と思われる。

更に登って振り返ると、やはり 横尾本谷 のようだった!

登山道左手にあった大きな岩で、一眼レフカメラを構えている人がいたので、お隣で覗くと

奥穂高のちょうど中央真下に、小さくテントが見えていた!あの辺りがテン場か?

望遠で撮ってみたらテントがハッキリ見え、回りの紅葉が鮮やかだった。

後ろに見えていたのは、地図で確認すると 屏風ノ頭 と思われるが、頭はあのピークか?

山頂はずっとガスっていたが、奥穂高 と 涸沢岳 、ガスの切れ間に 涸沢槍 が見えていた。

この辺りで足が止まる!…この先からは目を見張る鮮やかな紅葉が続いた 。。。

1日目…上高地~横尾~涸沢小屋 (2) へ

2008/7/27(土)

~28(日)

~28(日)

黒菱平~唐松岳~五竜岳の登山記録です。

黒菱平~唐松岳~五竜岳の登山記録です。

①黒菱平~唐松岳

②唐松山荘~五竜山荘

③五竜山荘~小遠見山トレッキングコースを下山

五竜山荘(9:05)→西遠見(10:30)→大遠見(11:00)→中遠見(12:00)→小遠見山まで0.1km地点(12:20)~

小遠見山トレッキングコース~地蔵の沼(13:10)~五竜アルプス山野草園~アルプス平駅(13:40)~

白馬五竜テレキャビン~とおみ駅(13:50)→タクシーにて黒菱平駐車場(14:45)

昨日の夕景が瞼に焼きつき、今朝は 五竜岳山頂制覇! を楽しみにしていたのだが

やっぱり山の天気は気まぐれだった^^;

五竜山荘前から、ガスに消された五竜岳 を見上げる。

早朝から 霧雨と濃いガス がかかり、山頂を目指した人達が、足元が見えないから危険だと

一旦挑戦しながらも、次々と諦めて戻って来ていた!

私達の逆回りで、鹿島槍ヶ岳や白馬五竜からの縦走者さんも多く

昨日のうちに山頂を踏んだ人たちも含めて、皆さん先を急ぐ中

私達の今日の予定は、五竜岳山頂制覇の後は下山のみだったので、かなり余裕があり

せっかくここまであの大雨の中を頑張って来たのだからと、山荘でコーヒーを飲みながら

ガスが晴れるのを期待して待つことにし、9時頃までのんびり していたのだが、

一向に回復の兆しはなく、これ以上の時間は取れず、やむなく諦めて下山を決意!(*_*;

下山直後、雷鳥に出会う

下山道中もしばらくはガスが濃く、視界がハッキリしない中、雄の雷鳥に出会った!

私達を先導するように、目の前をトコトコ歩いていたのだが

そっとカメラを構える私に、気付いてか気付かなくてか?

何と!メンバーの一人が 「 しっしっ…」と声を張り上げて 追いやってしまったのである! (-"-)

何と言うことを  … と皆に責められ、苦笑いをする本人さん

… と皆に責められ、苦笑いをする本人さん

ど~も無意識のうちに、山鳩か何かが道をふさいでいるので追いやったつもりのようで^^;

これだから困るんだよなぁ…雷鳥に興味のない人は(-_-;)

雷鳥には何度か出会えていたが、雄の雷鳥さんは初めてだった!

雄なのにアイシャドウと言うか^^; 目の上が真っ赤だったのが印象的。

追いやらなければ、もう少しマシな画像が撮れたのだけど…残念!

その後、白岳を再び通り、西遠見、大遠見、中遠見…と、遠見尾根を下り

小遠見山トレッキングコース、五竜アルプス山野草園を経て

アルプス平より五竜テレキャビンにて、とおみ駅に到着した!

ガスの中、アップダウンしながら遠見尾根を下る。

ガスはやや晴れ、前日に歩いた尾根が見渡せた!

鐘…何の鐘だったか忘れたが^^; 地蔵の沼(右画像)

レストランアルプス360…五竜テレキャビンのアルプス平駅はこの建物の中にあった!

帰路に立ち寄った、白馬八方温泉「第一郷の湯」…(右画像)

とおみ駅からは、タクシーにて黒菱平駐車場へ戻る。

天候には恵まれなかったが、ちょうど花の季節でもあり

見頃のお花畑にはとても満足だった(^-^)v

オオサクラソウ…ハコサンコザクラよりも背が高く大型の桜草で、花びらの色も濃い。

花期は5~6月とあったので、7月の終わりに見られたのは運が良かった!

唐松岳&五竜岳の花たち…はこちらから

2008/7/27(土)

~28(日)

~28(日)

黒菱平~唐松岳~五竜岳の登山記録です。

黒菱平~唐松岳~五竜岳の登山記録です。

①黒菱平~唐松岳

②唐松山荘~五龍山荘

③五竜山荘~小遠見山トレッキングコースを下山

唐松山荘(12:10)→五竜山荘(16:10)

唐松山荘より剱岳を望む。

唐松山荘を出発して後ろを振り返ると、山荘と唐松岳の全貌が見えていた!

唐松山荘はかなりの急斜面に建っているようで、太いパイプのような足場を組み

階段のような二重三重の、頑丈な補強工事がされているのが分かる。

山荘を出発して間もなく、牛首からの大下りに 鎖場 が出現!

命綱は鎖のみ!…しっかり捕まりながら慎重に慎重に、足場は岩なので不安定。

終わりはまだかな~?^^; …この先は切れ落ちているように見えていた!

鎖場の終わりに、頑張ったご褒美のようにコマクサの群生が目に飛び込み、ちょっと驚き!

今まで見たコマクサの中では一番の大株だった!

コマクサに癒されて緊張もほぐれ、後ろを振り向くと

通って来た痩せ尾根が一望できたが、唐松岳はガスに飲み込まれていた。

先を見ると、目指す五竜岳は、はるか彼方のように思えた。

ここの下りは、気持次第で^^; ロッククライミングのような楽しさ

中央の岩を超えた辺りまで、アップダウンの激しい痩せ尾根歩きは続き

前方にはガスが迫り、稜線を覆い始めた!

ここを過ぎてからは、鎖場に比べるとややホッとできる稜線歩きになり

両脇に咲き誇る花に癒されながら歩いていたが、この後ガスは一段と濃くなり

やがて霧雨 に代わり、そして小雨になり

に代わり、そして小雨になり

この頃から遠くで雷音がしていたのだが、雨粒が大きくなるのと同時に

雷音も大きく大きくなってきて、どんどんこっちに近付いて来るのが分かった(>_<)

そして、私の登山歴史上最悪の^^;

大雨、強風、雷となり

…ここからの画像は一枚もなし^^;

…ここからの画像は一枚もなし^^;

白岳を過ぎて、遠見尾根分岐点の何やら標識らしき所に来たが

もはや周りを見まわす余裕はなく、小屋はまだかと考えるのみ!

体力も極端に消耗し、前に進みたくても強風と顔に突き刺さる雨で思うように動けず

2時間半ほど大雨と戦い(普通の倍くらいの時間がかかったかも?)

初日、11時間強の歩きでヘトヘトになりながら、雨で既に夕方のような薄暗さの中を

1分でも早く小屋に入りたくて、気力と根性だけで五竜山荘に辿り着いた!

この日、白馬岳の何処かに雷が落ちて、運悪く登山者が一人亡くなったと言うニュースを見た!

一歩間違えれば五竜岳だったかも知れないと思うと、ゾッとした(>_<)

ちなみに、この日の雷を境に下界では梅雨明け宣言もあったらしく

誰が雨男?それとも雨女?…と、自分を棚に上げて仲間を疑った^^;

嵐の後の…

山小屋の食事は早い!着替えをしてようやく落ち着き

5時半からの夕食だったので、食堂に向かう途中に窓を覗いてみたが

相変わらず外の視界はなく、横殴りの激しい雨が窓ガラスを叩いている

ところが…食後に天気は急変

夕方6時過ぎの五竜山荘前の様子と五竜岳

雨雲は去り、雲の合間から弱い日差しが射し、次々に人が飛び出してきた(^-^)

そして夕方6時50分頃~…

雲の切れ間に現れた太陽が、見事な夕景を見せてくれたのだ!

さっきまでの雨嵐は、いったい何だったのか?と思えるほどの眩しい威力で

舞台の幕が開くように、雨雲が塊になってサ~っと追いやられていった^^;

五竜山荘からの夕日

真っ赤に染まった、五竜山荘と山肌

大雨の後で空気が澄んでいたのだろう!燃えるような夕焼け…小焼けが続いた。

③五竜山荘~小遠見山トレッキングコースを下山…へ続く

作成中