昨日(2010年1月15日)インドから香港に戻ってきました。おそらく

香港をベースにインドの仕事をしている人はそれほどいないんじゃない

かと思うのですが、中国の仕事もかけ持ちしているので、世界の二大大国

の狭間で、両大国を相手に仕事しているということになります。日本と

違って、インドも中国もこれからさらに成長していく超大国です。そんな

国に仕事で関わっていられるのは、ラッキーなことなのかもしれません。

上の写真はデリーの郊外のグルガオンのホテルから見た日の出の様子です。

冬のデリーは霧が立ちこめた日が多く、霧のために飛行機が結構すること

もしばしばです。ちなみに一昨日は飛行機が何便か欠航したと新聞に出て

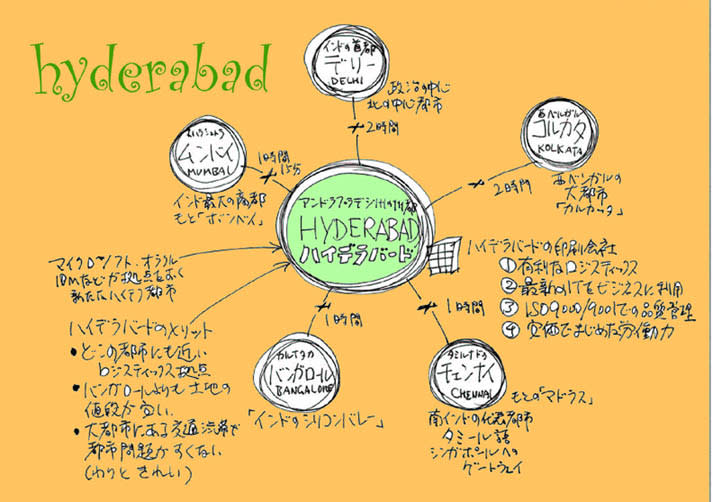

いました。グルガオンという町は、正確にいうとデリーではなく、隣の

ハリヤナ州にある都市なのですが、デリーの空港からも近く(といっても

30分から1時間くらいかかる)、自動車産業を始めいろんな会社が拠点を

持っていて、急成長中の都市です。

ショッピングモールもところどころにできています。でも歩いて出歩ける

ようなところは少なく、基本は車での移動となります。日本の会社も数多

く、日本食のレストランも二三軒あります。しかしながら、町の雰囲気は、

荒涼とした感じで、最先端のビルもある一方で、ホコリっぽく、野生の牛

や豚がいたり、工事現場も多く、あまり綺麗な印象はありません。

雰囲気は全く違うのですが、これってアメリカの西部開拓時代の新興都市

がこれに似た雰囲気だったのではないかという気がします。美味しい

レストランなどあまりなく、自分の身は自分で守らなければいけない

ような厳しい状況で、はてしない大きな夢だけを頼りに生きていた。

そしてここインドにいる現地人たちも奇しくも「インディアン」。

将来必ず大きな成果がもたらされるという確信のもとに、開拓者たち

は苦難を耐え忍んでいる。インドにいると、たしかに成長のエネルギー

は感じるし、チャンスが渦巻いている感じはします。

デリーの空港を出るときに、インドの新聞にGoogleの中国のことが出て

いました。中国から撤退するかもしれないということでインドの新聞が

かなり大きく取り上げていました。英語で世界中の情報にアクセスで

きるインドではGoogleの利用率はかなり高いと想像されます。世界の

ITを実質的に支えているのはインド人なので、こういうのは大ニュース

になります。

たしかにGoogleの気持ちもよくわかるような気がします。上海にたび

たび出張にいくことがあるのですが、現地から日本のサイトや、YouTube

にアクセスしようとして繋がらなかったことがかなりありました。

別に政治的な内容のものだとかではなく、ほんのちょっとしたことでも

繋がらなくなっていました。中国という国家の検閲による情報統制の

恐ろしさを感じるとともに、こういう国で仕事をやっていくにはこういう

ことでは妥協していかなければダメなのだと感じたのでした。Googleに

とって妥協することは自らのアイデンティティを崩しかねない問題だった

のではないかと思います。

YouTubeはほとんど見られませんでした。仕事の資料で、コマーシャル

映像とかビデオクリップとかを調べたいのがあり、見ようとしたのですが、

ダメで。中国のサイトのBaidu(百度)とかYoukuで探さなければならな

かったのですが、中国の検索サイトを使うことを強要されているようで

ちょっと気分がよくなかったです。中国の検索サイトは、基本的に中国語

なので、我々外国人が英語でキーワードをいれても出て来る内容はかなり

限られているし、おまけにほとんどのサイトが中国語なのであまり役に

たちませんでした。ということで私も中国の言論統制にはちょっと

うんざりしておりました。

もしもGoogleが中国を去ることになり、中国が万里の長城のように自国

の周りに"Great Firewall"(万里の防火壁)を張り巡らせて、情報世界から

孤立するようになった場合、中国はこの先どのようになってしまうので

しょうか。あと15年か20年くらいで、中国の人口はインドに抜かれること

が予測されています。インターネット人口もいずれインドが中国を抜くの

でしょう。このGoogle問題が、中国の歴史的なターニングポイントとなら

ないことを祈ります。

ちょっと話がアンチ中国的になってしまいましたので、このブログも検閲

されてしまうかもしれません。

さてこちらは、インドの鳩です。

鳥人(トリジン)ではなく、人鳥(ジンドリ)でもなく、鳥の頭が鳥につい

ているという鳥鳥=鳥です。偶然にもインドの鳩の鳴き声が「グーグル」に

聞こえたのは私だけでしょうか。

香港をベースにインドの仕事をしている人はそれほどいないんじゃない

かと思うのですが、中国の仕事もかけ持ちしているので、世界の二大大国

の狭間で、両大国を相手に仕事しているということになります。日本と

違って、インドも中国もこれからさらに成長していく超大国です。そんな

国に仕事で関わっていられるのは、ラッキーなことなのかもしれません。

上の写真はデリーの郊外のグルガオンのホテルから見た日の出の様子です。

冬のデリーは霧が立ちこめた日が多く、霧のために飛行機が結構すること

もしばしばです。ちなみに一昨日は飛行機が何便か欠航したと新聞に出て

いました。グルガオンという町は、正確にいうとデリーではなく、隣の

ハリヤナ州にある都市なのですが、デリーの空港からも近く(といっても

30分から1時間くらいかかる)、自動車産業を始めいろんな会社が拠点を

持っていて、急成長中の都市です。

ショッピングモールもところどころにできています。でも歩いて出歩ける

ようなところは少なく、基本は車での移動となります。日本の会社も数多

く、日本食のレストランも二三軒あります。しかしながら、町の雰囲気は、

荒涼とした感じで、最先端のビルもある一方で、ホコリっぽく、野生の牛

や豚がいたり、工事現場も多く、あまり綺麗な印象はありません。

雰囲気は全く違うのですが、これってアメリカの西部開拓時代の新興都市

がこれに似た雰囲気だったのではないかという気がします。美味しい

レストランなどあまりなく、自分の身は自分で守らなければいけない

ような厳しい状況で、はてしない大きな夢だけを頼りに生きていた。

そしてここインドにいる現地人たちも奇しくも「インディアン」。

将来必ず大きな成果がもたらされるという確信のもとに、開拓者たち

は苦難を耐え忍んでいる。インドにいると、たしかに成長のエネルギー

は感じるし、チャンスが渦巻いている感じはします。

デリーの空港を出るときに、インドの新聞にGoogleの中国のことが出て

いました。中国から撤退するかもしれないということでインドの新聞が

かなり大きく取り上げていました。英語で世界中の情報にアクセスで

きるインドではGoogleの利用率はかなり高いと想像されます。世界の

ITを実質的に支えているのはインド人なので、こういうのは大ニュース

になります。

たしかにGoogleの気持ちもよくわかるような気がします。上海にたび

たび出張にいくことがあるのですが、現地から日本のサイトや、YouTube

にアクセスしようとして繋がらなかったことがかなりありました。

別に政治的な内容のものだとかではなく、ほんのちょっとしたことでも

繋がらなくなっていました。中国という国家の検閲による情報統制の

恐ろしさを感じるとともに、こういう国で仕事をやっていくにはこういう

ことでは妥協していかなければダメなのだと感じたのでした。Googleに

とって妥協することは自らのアイデンティティを崩しかねない問題だった

のではないかと思います。

YouTubeはほとんど見られませんでした。仕事の資料で、コマーシャル

映像とかビデオクリップとかを調べたいのがあり、見ようとしたのですが、

ダメで。中国のサイトのBaidu(百度)とかYoukuで探さなければならな

かったのですが、中国の検索サイトを使うことを強要されているようで

ちょっと気分がよくなかったです。中国の検索サイトは、基本的に中国語

なので、我々外国人が英語でキーワードをいれても出て来る内容はかなり

限られているし、おまけにほとんどのサイトが中国語なのであまり役に

たちませんでした。ということで私も中国の言論統制にはちょっと

うんざりしておりました。

もしもGoogleが中国を去ることになり、中国が万里の長城のように自国

の周りに"Great Firewall"(万里の防火壁)を張り巡らせて、情報世界から

孤立するようになった場合、中国はこの先どのようになってしまうので

しょうか。あと15年か20年くらいで、中国の人口はインドに抜かれること

が予測されています。インターネット人口もいずれインドが中国を抜くの

でしょう。このGoogle問題が、中国の歴史的なターニングポイントとなら

ないことを祈ります。

ちょっと話がアンチ中国的になってしまいましたので、このブログも検閲

されてしまうかもしれません。

さてこちらは、インドの鳩です。

鳥人(トリジン)ではなく、人鳥(ジンドリ)でもなく、鳥の頭が鳥につい

ているという鳥鳥=鳥です。偶然にもインドの鳩の鳴き声が「グーグル」に

聞こえたのは私だけでしょうか。