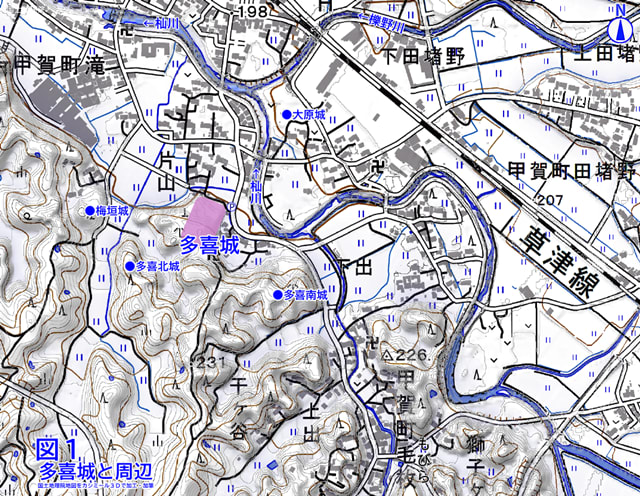

多喜城は滋賀県甲賀市甲賀町滝にあります。多喜地区には多喜城、多喜南城、多喜北城、梅垣城、青木城が在ったとされ、多喜城の城主は多喜氏と伝えられます。多喜氏の一族からは豊臣秀吉の時代に活躍した中村一氏(滝孫平次)がでています(諸説あり)。なお、多喜城は以前には多喜北城と呼ばれていましたが現在は多喜城遺跡とされ、通常は多喜城と呼ばれています。今回の資料は「甲賀市史 第七巻 甲賀の城」甲賀市史編さん委員会編2010 などです。

※梅垣城は→こちら 青木城西城館は→こちら

多喜城 多喜氏は杣川の南側を支配していた 青木城は梅垣城の西800mにある

多喜城は杣川の河岸段丘に突き出した尾根の先端部に築かれていて、北側は杣川を守りとし南側の背後を多喜南城と多喜北城、梅垣城が守っているように見えます。

多喜城 Ⅰ郭の高い土塁④、⑤と尾根を遮断する深い堀が見どころ!

Ⅰ郭の北辺は現況では土塁が見られませんでしたが、後世にⅡ郭、Ⅲ郭を利用する際に削られた可能性を想像しました。Ⅱ郭は現在墓地とし利用されていました。Ⅲ郭は、戦後の空中写真と比較して見ると北辺と東辺を削られ耕作地として利用されていたようですが現況は猛烈なブッシュで踏み込めない状態でした。

多喜城 Ⅲ郭入口 虎口が在った可能性があるが、ブッシュがひどくて踏み込めず

金乃比羅宮からの道AをⅢ郭沿いに進むとⅢ郭に登る耕作地の入口部分が有りましたが、猛烈なブッシュで侵入を断念しました。耕作地の造成前にはここに虎口があったのではないかと想像してみましたがどうでしょう。

多喜城 虎口① Ⅰ郭東辺の段々土塁に虎口が設けられていた

Ⅰ郭東辺の土塁は南辺から北下がりに段々の土塁が有りました。その一部に虎口①の開口部がありました。

ここもブッシュでクッキリとは見えませんでしたが、写真よりは明瞭に開口部の確認ができました。

多喜城 竪堀⑥と掘切⑦ 東下から 途中を道Cが横断している

Ⅰ郭南側の尾根を断ち切る掘切⑦は東側に竪堀で落ちていました。今は道Cが横断していますが往時は連続した堀だったように見え切通道としての利用も考えられます。掘切⑦の南側の尾根はⅠ郭よりも高いので侵入の危険度を考えると往時は道Cが無かったのではないかと思いました。

多喜城 Ⅰ郭 曲輪面から土塁を見上げる 人物との比較で高さを実感 見どころです!

甲賀の城の多くが高い土塁を築いていますが多喜城も約8mの高い土塁が見どころでした。城址の整備はされていませんので曲輪面は荒れた竹林になっていました

多喜城 Ⅰ郭土塁④ 奥左に一段下がって③ 西から 一定幅の土塁が見どころ!

資料によると、多喜城のⅠ郭土塁は上面の幅を一定にしようとする意識が働いているとされます。南辺土塁④は幅が一定で水平がになっていてそれを確認することができました。③の平場は北に向かって段々に下がる東辺土塁の上部となっていました。

多喜城 西辺土塁⑤ 北下から

Ⅰ郭西辺の土塁は北に向かって下る土塁となっていました。北端部には虎口②があります。東辺土塁は段々になっていましたが、西辺土塁⑤はなだらかに北下がりでした。

多喜城 虎口② 西から 右手に西辺土塁の下端部 奥にⅠ郭

Ⅰ郭北西隅には虎口②が開口していました。虎口②の北側はⅡ郭に向けて崖になっていますので、片側しか土塁がない変則的な虎口に見えました。往時は写真右側にも土塁がある虎口だったのではないかと想像しました。Ⅱ郭から虎口②への道Bが有りましたが、付近の墓地造成で往時の城道は不明確でした。

多喜城 Ⅰ郭 南の掘切⑧ 北西から 左上にⅠ郭 見どころです!

城の南側は守りの弱点だったためでしょうか、Ⅰ郭南西の小尾根を断ち切る深い掘切が設けられていました。規模の大きな見事な堀切が残っていて見応えあり!でした。堀底の人物との比較で堀の深さとⅠ郭切岸の高さが実感できます。

多喜城 Ⅰ郭北西部の尾根を断ち切る掘切⑨ 南から 右上にⅠ郭

掘切⑨は西側の尾根からの侵入を防ぐために設けられた掘切と思われますが掘切⑧よりも浅いものでした。掘切⑨西側の尾根はほぼ自然地形のようで、西側には多喜北城、梅垣城があり南側よりも侵入の危険度が多少低かったかもしれませんね。

多喜城 Ⅱ郭 奥にⅡ-1 西から 今は墓地となっている 左に土壇⑩ 右手上にⅠ郭

Ⅱ郭は寺院跡を墓地として利用されたようで、以前にはⅡ-1の部分が土葬の墓地とされていたようでした。土壇⑩は資料では櫓台と記され利用形態は不明とされます。人工的に積み上げたと云うよりもⅡ郭を設けるときに削り残した部分のように見えました。

Ⅱ郭へは道路から道Dで登れますが、今見ると墓参の道になっていますので、城道かどうかハッキリしませんでした。

多喜城は甲賀の城の形が良よく残り、高い土塁と見事な掘切を堪能でき大いに楽しめてよかったです。