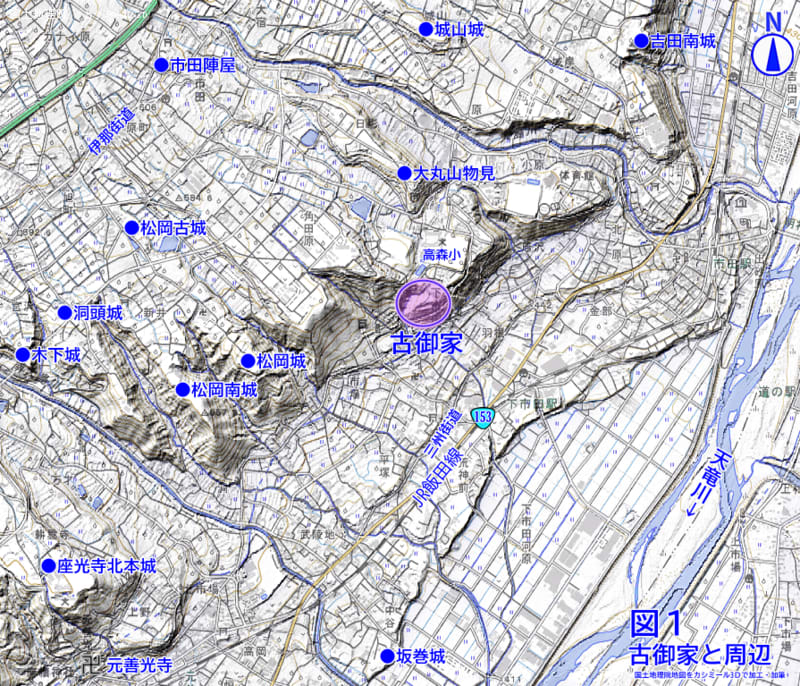

古御家(ふるごや)は長野県高森町下市田にあります。古御屋とも呼ばれ遺構の一部は宅地や道路の造成で失われましたが、残存する遺構は規模の大きな堀切、竪堀など見どころが多かったです。今回の参考資料は「信濃の山城と館 6」宮坂武男著2013などです。※松岡城は→こちら

古御家 天竜川の河岸段丘の尾根地形を利用して築かれている

松岡氏は、大きな勢力を持ち本城の松岡城の周辺に多数の支城を配置し、南北の勢力と対峙していたようで、古御家と松岡城の行き来は段丘下の道を利用していたと思われます。

古御家 見学は高森南小側から

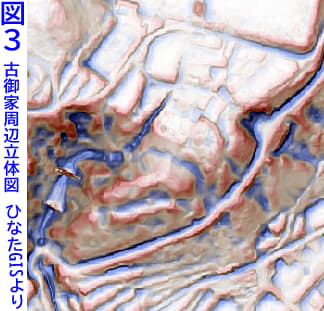

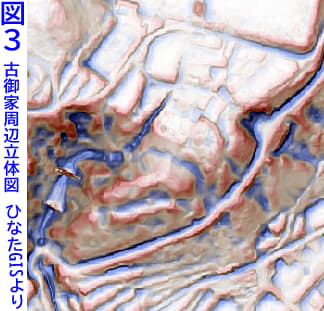

往時の道は段丘下の道aからだったと思われますが、今回は段丘上の高森南小側に駐車して見学しました。北曲輪は住宅地の造成などで一部が改変されていて、北側を堀切③で断ち切っていたと思われます。CS立体図で見ると、往時は北曲輪の北側にもう一つの曲輪があり、その北側を大きな堀で断ち切っていた可能性も有りそうでした。

古御家 堀切① 南東下から 左に南曲輪1 右に北曲輪4 見どころです!

古御家の見どころは三条の規模の大きな堀切が竪堀となって南側の斜面の下へ降っている遺構でした。※図2の⑤は水神の碑

古御家 堀切②上端付近から北曲輪の北東隅の土塁⑨を見あげる 東下から

北曲輪は宅地造成で改変を受けていましたが、東側はかなり残存していました。

古御家 道路下まで伸びる竪堀⑩ 南から

大きな堀切③は車の通る道路の工事で分断されていますが、道路の下部まで伸びていた竪堀が残存していました。竪堀⑫、⑪も同様に道路で分断されていました。※立体図でも確認できる

ひなたGISの長野県CS立体図を見ると分断された竪堀⑩、⑪、⑫などが確認出来ます。

古御家 土橋④と堀切① 北西から 右に南曲輪1の土塁⑥北東辺

現況は堀切①を渡る土橋④から土塁⑥の北西隅を越して南曲輪1へ入る道が在りましたが、往時は土塁⑥の北側に道が在ったかもしれないと想像しましたがどうでしょう。

古御家 南曲輪1 南から 祠 鳥居 城址標柱などがある。

南曲輪1が古御家の主郭にあたる曲輪と思われますが、今は祠や鳥居が在り城址標柱もここに立っていました。

古御家 南曲輪1 北東辺の土塁 ⑥ 南東から 右に堀切①

南曲輪1の土塁⑥は幅広でした。往時は現況よりも高さが有ったのではないかと想像しました。

古御家 南曲輪2 低い土塁⑦ 東から

南曲輪2にも宗教施設が造営されていました。今は南下の道路から石段を登る参道が付けられていますが、往時は無かったのではないかと思いました。曲輪の周囲を取り巻く土塁は参道の石段などで一部が在りませんが往時は連続して取り巻いていたのではないでしょうか。

古御家 お姫様の化粧水 南曲輪2にある

資料によると、お姫様の化粧水と呼ばれる井戸が南曲輪2にありました。お姫様の化粧井戸などの呼称は時々見かけますが、城の井戸・水場と思われる場合が多いですね。

古御家 平場⑧ 東から

現況は道路から参道を石段で登ってくると、道はこの幅の狭い平場⑧の脇を通りますが往時はここに道がなかったと仮定すると、腰曲輪的な場所だったかもしれませんね。

古御家 平場3 東から 道aを登るとここに出る 往時の大手か

今は道路が出来て往時の道はハッキリしませんが、松岡状からの連絡路が道aに通じていたのではないか、平場3から南曲輪2、そして南曲輪3に通じる道が在ったのではないかと勝手な想像をしてみました。

古御家 江戸ヶ沢 下から

城の北側から西側に江戸ヶ沢が流れていました。往時はこの方面からの備えとしての堀の役割をしていたと思われます。今は沢に崩落防止の石積が何か所も設けられていましたが往時はどうだったのでしょうか。

古御家はCS立体図などから想定できる城域が意外に広く、松岡氏が初期に居住した城跡を後に物見の曲輪として利用した可能性も考えられ、楽しく想像しながら見学できて良かったです。

往時の道は段丘下の道aからだったと思われますが、今回は段丘上の高森南小側に駐車して見学しました。北曲輪は住宅地の造成などで一部が改変されていて、北側を堀切③で断ち切っていたと思われます。CS立体図で見ると、往時は北曲輪の北側にもう一つの曲輪があり、その北側を大きな堀で断ち切っていた可能性も有りそうでした。

古御家 堀切① 南東下から 左に南曲輪1 右に北曲輪4 見どころです!

古御家の見どころは三条の規模の大きな堀切が竪堀となって南側の斜面の下へ降っている遺構でした。※図2の⑤は水神の碑

古御家 堀切②上端付近から北曲輪の北東隅の土塁⑨を見あげる 東下から

北曲輪は宅地造成で改変を受けていましたが、東側はかなり残存していました。

古御家 道路下まで伸びる竪堀⑩ 南から

大きな堀切③は車の通る道路の工事で分断されていますが、道路の下部まで伸びていた竪堀が残存していました。竪堀⑫、⑪も同様に道路で分断されていました。※立体図でも確認できる

ひなたGISの長野県CS立体図を見ると分断された竪堀⑩、⑪、⑫などが確認出来ます。

古御家 土橋④と堀切① 北西から 右に南曲輪1の土塁⑥北東辺

現況は堀切①を渡る土橋④から土塁⑥の北西隅を越して南曲輪1へ入る道が在りましたが、往時は土塁⑥の北側に道が在ったかもしれないと想像しましたがどうでしょう。

古御家 南曲輪1 南から 祠 鳥居 城址標柱などがある。

南曲輪1が古御家の主郭にあたる曲輪と思われますが、今は祠や鳥居が在り城址標柱もここに立っていました。

古御家 南曲輪1 北東辺の土塁 ⑥ 南東から 右に堀切①

南曲輪1の土塁⑥は幅広でした。往時は現況よりも高さが有ったのではないかと想像しました。

古御家 南曲輪2 低い土塁⑦ 東から

南曲輪2にも宗教施設が造営されていました。今は南下の道路から石段を登る参道が付けられていますが、往時は無かったのではないかと思いました。曲輪の周囲を取り巻く土塁は参道の石段などで一部が在りませんが往時は連続して取り巻いていたのではないでしょうか。

古御家 お姫様の化粧水 南曲輪2にある

資料によると、お姫様の化粧水と呼ばれる井戸が南曲輪2にありました。お姫様の化粧井戸などの呼称は時々見かけますが、城の井戸・水場と思われる場合が多いですね。

古御家 平場⑧ 東から

現況は道路から参道を石段で登ってくると、道はこの幅の狭い平場⑧の脇を通りますが往時はここに道がなかったと仮定すると、腰曲輪的な場所だったかもしれませんね。

古御家 平場3 東から 道aを登るとここに出る 往時の大手か

今は道路が出来て往時の道はハッキリしませんが、松岡状からの連絡路が道aに通じていたのではないか、平場3から南曲輪2、そして南曲輪3に通じる道が在ったのではないかと勝手な想像をしてみました。

古御家 江戸ヶ沢 下から

城の北側から西側に江戸ヶ沢が流れていました。往時はこの方面からの備えとしての堀の役割をしていたと思われます。今は沢に崩落防止の石積が何か所も設けられていましたが往時はどうだったのでしょうか。

古御家はCS立体図などから想定できる城域が意外に広く、松岡氏が初期に居住した城跡を後に物見の曲輪として利用した可能性も考えられ、楽しく想像しながら見学できて良かったです。