いよいよTOMIXからEF64が発売に成りました。

「しなの高原鉄道」でも配備予定リストに入っておりました。

さっそくいつもの模型屋さんに引き取りにまいります。

ついつい余計なものも買ってしまいます。

ジオコレのお人形と、ナックルカプラー

しなの高原鉄道の機関車はKATOカプラーにつながるものが標準仕様

TOMIXの機関車はカプラー交換してあげなければいけません(ふー)

箱から出すとこれまたこのお姿、

前にもかきましたが、ナンバーをはじめとする部品付け

夏風の一番苦手な工作です。

今回はそれだけではありません。

カプラー交換もしなければなりません。

まずボディーをはずして

スカート部分をはずします。

コチラを分解すると

真ん中が問題のカプラーです。

こんな形をしています。

TOMIXのカプラーはこのブロックのまま交換するので簡単に出来るのですが

KATOのカプラーにしなければなりません

おそるおそる分解です。

ここから先は説明書がありません。

このような部品構成になっています。

買ってきたEF66用ナックルカプラーと見比べます。

ナックルカプラーの方が根元の部分の幅が広いようです。

それに、根元の部分が広がることで、カプラーの部分が絞られて

きっちり連結されるようです。

根元の部分を削ってしまうと何か根本的な問題がおきそうです。

ここはナックルカプラーをあきらめて在庫品のKATOカプラーにすることにしました。

このカプラー抜け出し防止というか、

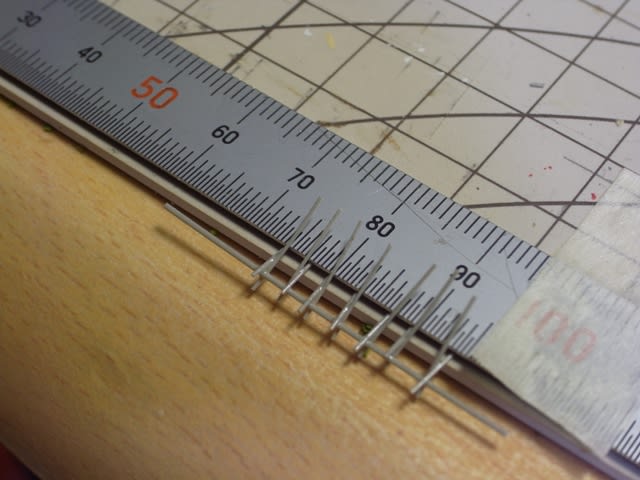

牽引力の確保は上の写真の真鋳線を置いてみた部分で行っているようです。

一枚前の写真の中央のカプラー、根元の部分に横にピンのようなものが出ています。

KATOカプラーN自連タイプ、根元部分の幅を削ってから同じように加工します。

コレを組み込んでみます。

車体に組み込んで状態をチェックしてみます。

どうも低いようです。

ちょっと修正をします。

カプラーの下側にプラ板をはさんでかさ上げするとともに

上部の真鋳線が下がるよう、カプラーの根元部分に筋彫りして付け直します。

今度は高さもバッチリのようです。

苦手なナンバー、手すり、ホイッスルなどの部品付けをして

完成いたしました。

せっかくですからお顔のアップも

やはり手すりが曲がってしまいました。

コレだけの工作に4時間ほどかかっております。

今回の喪失品は手すりがひとつでした。

牽引テストをまだおこなっておりません。

いきなりカプラー抜けてしまったらどうしようかと考えている夏風でした。