6月議会が始まっています。

初日の3日、議長選挙があり角田議長、福嶋副議長が就任しています。ほかに先がけて決議されたのが、小学生の熱中症対策として導入のミストファン。効果、安全性などをめぐって質疑、討論が多く出ましたが、すでに各メディアにも登場しています。

埼玉新聞

わたしはいくつか質疑したあと賛成しました

動画(わたしの質疑は 20:22〜)

「なんだろう」って感じで半信半疑でしたが、小2の長男含め子どもたちは意外なほど喜んでいます。

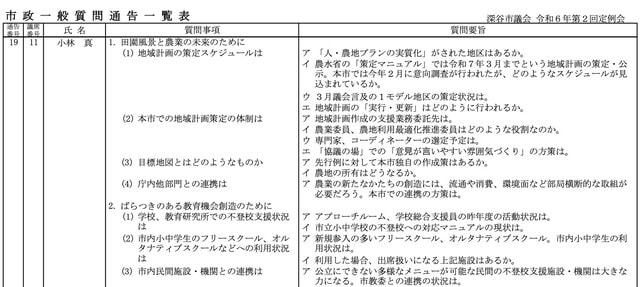

17日から一般質問も始まっており、今回のわたしのテーマは「1.農地の地域計画」と「2.不登校支援」。1は昨年12月議会、22年6月議会の続編といえます。1は2月に行われた農家の意向調査、2は4月に行われたフリースペース“アミティ”主催のシンポジウムなどを経ての質問です。

19日(水) 5人目ですから午後のスタートです。

またこの一年、一般質問初日に新聞に折り込んでいる会派・小林ミルク「議会レポート」。今回も17日に折り込みました。

pdf

https://bit.ly/kobamilk240617

小林記事全文:

「映画に“政治的”じゃないカットなどない。どのワンカットも“政治的”だ」(大島渚)

今回の引用は映画監督・大島渚。現役の監督・脚本家の井上淳一さんの引用をきいて膝を叩いてから、これまで何度も孫引きしています。

22年の最初の補欠選以来、議会をもっと身近にと訴えてきました。政治と生活の距離。とくにおかしいなと感じたのは、この十年の熊谷での経験です。

まず「NAOZANE」のライターとして19年の県議選時、候補者の政見を特集しようとして県選挙管理委員会から「事前活動にあたるので」とストップがかかったこと。同誌が新聞折込版だった20年ほど前には掲載可能だった内容がNGになってしまったことに違和感を抱き、読者の意見も掲載した巻頭記事「レッツ・トライ・トゥ・ヴォート」をヒストリー連載「After 1945―熊谷の選挙」とセットで書きました。

その1年前の18年、アイドルグループとコラボ開催だった熊谷市民活動のニャオざねまつりで、九条の会などいくつかの市民活動支援センター登録団体が参加できなかったこと。当時支援センター周辺で交わされた議論を、「ニャオざねまつり&市民活動 11年のみち・まがりかど」という巻頭記事で書きました。

自治体が推進する市民活動と根拠法のNPO法が「政治・宗教・営利」を排していることの議論は絶えません。「イデオロギーのない市民活動なんてありえないじゃない」とは、市民活動のフィールドで精力的に活動するある女性の言。とはいえわたしも運営者ですから、「◯◯首相やめろ」と書かれた七夕短冊を撤去したり、支援センターイベントで占いは可か、協賛事業者の広告物設置は可かなどスタッフ、利用者とああでもないこうでもないと繰り返した議論はいまや大きな財産です。

さらには、約2年半の議員生活で感じている違和感。いくつかのメディアから「ほかの役職はいいですけど、小林議員とはいえないんです」といわれたことは、中立を志向するメディアの自主規制が民主主義にブレーキをかけていると感じています。

バックヤード(背景)が長くなりました。一般質問冒頭で指摘したように今回の議会でも、エレベーターの営業マンでもある岡議員、ブロッコリー生産者の角田議員ら自らのバックグラウンドからの言説が議会のことばを彩っています。わたしもNPO支援とライターの経験から、今年度が市教育委員会直営最後の年となる公民館と主権者教育を通して、政治離れをテーマに質問しました。議会でのやり取りは録画、議事録を参照してもらうとして要約のみ。ここではフットノート(脚註)を記します。

◇ ◇ ◇

公共施設は、多様な使い方ができる方が市民の利益になる。そう考えます。

松村教育部長の答弁冒頭のように深谷市は「規模的・機能的に全国でも有数の優れた公民館」を持っている。近隣の市民からうらやましい、よく利用しているという声をよくききます。一方で「稼働率約3割とまだまだ活用できる余地」がある。「公民館が営利事業に関わることを全面的に禁止するものではない」とする18年の文科省依頼などを経て、21年から営利企業の利用が可能になっています。ただ、利用申請者が公民館での活動で収入を得ている場合、スポーツ教室や文化教室の講師が自ら生徒を募集し会費や月謝を徴収している場合は営利利用であり、例としてNPO法人が特定非営利活動である学習支援を行う場合も「営利」とみなされる実態をききました。たとえば、コーラスグループなど教育サービスを受ける側が講師を招いた場合は非営利になることと齟齬がないか。そう思って「ニワトリが先かタマゴが先か」と疑問を呈しています。

最近、他自治体では「公民館でビアガーデン」などという事業も増えていますが、現在のところ深谷市の公民館は「物品の販売や商品の紹介、実演、契約行為などの行為が伴う場合は、個人・団体・法人を問わず」利用不可。それぞれの活動のための資金づくりという観点からも考え直してほしいです。

次に宗教、というか価値観の多様化から増えている占いやスピリチュアルと呼ばれるさまざまな活動は利用可能か。答弁によればここ2年、宗教的な理由で利用できなかった例も、占いフェスタのようなイベントの開催例もないとのことでした。

それは、政治的な活動も同様。布教や選挙に関わるものでなければ、宗教団体の会議や政党の報告会なども行われています。

なお、事業計画の柔軟な変更やこの議会レポートのような印刷物の公共施設への配置に関しても質問しました。これらに関しては、予算内での計画変更や配置は各施設ごとに判断している。配置はスペースの関係などもあるから配置できない場合もあるとの答弁でした。質問を挟んで若年層などの意見を運営に取り入れる公民館運営審議会の公募をきくと、現在は公募のシステムはないが、必要なことでもあるので研究していきたいとの答弁。実現してほしいです。

◇ ◇ ◇

もう一つのテーマは主権者教育。学校では、地域の現状を知る社会科資料集「新しいふかや」の活用や模擬選挙、学級会などの活動を通して実践し、社会教育の場では地域を知るや公民館主催の地域行事に参加することが主権者教育につながっているとの答弁を得ました。

再質問では社会教育法22条の公民館の事業の最初に「討論会」と書かれていることに着目して、現在討論会を行うことがあるかと。松村部長の言は「討論会として行われていることはないが、ふだんの会議の場などで討論は行われている」。わたしはこういった討論をもっと深め、その議論をうまく市民に発信していくことが必要と、議会だよりの表紙デザインにも触れながら訴えました。

最後に、主権者教育に関して小栁教育長に意見を求めています。これまで何度も深い答弁を返してくれた教育長は3月で退任し、これが最後の答弁になりました。要約します。

主権者教育の出口である投票率の低下はそれが混乱していることで、混乱した時は原理原則に戻ること。戦後民主主義の息吹の中で何とか平和で民主的な国家を形成しようとする国民を育てようとして始まった公民館ですが、経済が発展し社会の構造の変化で人と人とのつながりが薄くなったことから、公民教育的な政治的なものを遠ざける風潮すら生まれてきました。そんな中、公募による若い人の登用は民主主義に沿うこと。いずれにしても「由らしむべし知らしむべからず」という政治の世界になるのは困る。人類の叡智がたどり着いた民主主義というシステムは大事にしていきたい。

学校勤務のブラック化、関東大震災朝鮮人虐殺事件の伝え方、ヘルメットなどの問題に関して、教育長はいつも歴史的な切り口から答弁をくださいました。感謝のことばとともに戦後間もない映画『カルメン故郷に帰る』に描かれていた学校への憧れと、自分がかつて業界紙で一主婦が政治に関わっていく過程をドキュメントした記事のエピローグを引用して締めくくりました。

政治は偏在して暮らしに強く結びつき、どちらもあるもので間に合えばそれがいい(2016年7月『関東古ハウスユースコネクション』より)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます