今、HD5770を入れているのですが、

気のせいではなく、Pascalは、普段使いの時にグラフィックメモリをあまり食わせない制御だったな、と。

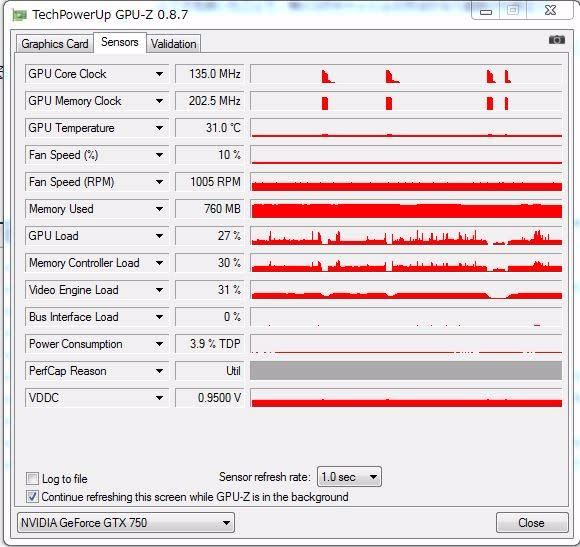

私のいつもの使い方だと、メモリ使用量は800MBオーバーがあたりまえで、

たしかにGTXで460もGTX770もGTX750もそうでしたし、HD5770もR5000もW4300もそうなのですが、

GTX1070とGTX1080は何故か少ない。

GTX1070とGTX1080は何故か少ない。

今、HD5770を入れているのですが、

気のせいではなく、Pascalは、普段使いの時にグラフィックメモリをあまり食わせない制御だったな、と。

私のいつもの使い方だと、メモリ使用量は800MBオーバーがあたりまえで、

たしかにGTXで460もGTX770もGTX750もそうでしたし、HD5770もR5000もW4300もそうなのですが、

GTX1070とGTX1080は何故か少ない。

GTX1070とGTX1080は何故か少ない。

HD7800系・R7 370系・R9 270系と同じPitcairn(ピトケアン)コアのFireProで試したら、

2画面にしてもメモリクロックが下まで落ちているのよね・・・

シングルモニタ

デュアルモニタ

HD6000系までは確かに爆上げしていたのだけれど・・・

実は、GCN以降だと2画面まではクロック爆上げがなくなっていたりして・・・?

それともFirePro故の仕様・・・?

HD7770の時にマルチモニタを試さなかったのはイタいな・・・

私、気になります・・・

うーむ。

これ、マルチモニタにしたらクロック爆上げというのが判っているわけで。

しかも、あの消費電力の高いR9 390系なわけで。

その上あまり長くも大きくもないカードなわけで。

つまりヒートシンク面積がそこまであるわけではなく、ファンもデュアル止まりなわけで。

(・・・でもそう考えると野心的な一枚かも。)

3画面にしてもうるさくならないPascalの後だと、あまり気乗りしませんが、

どう料理されているのか見ていくことにしましょう。

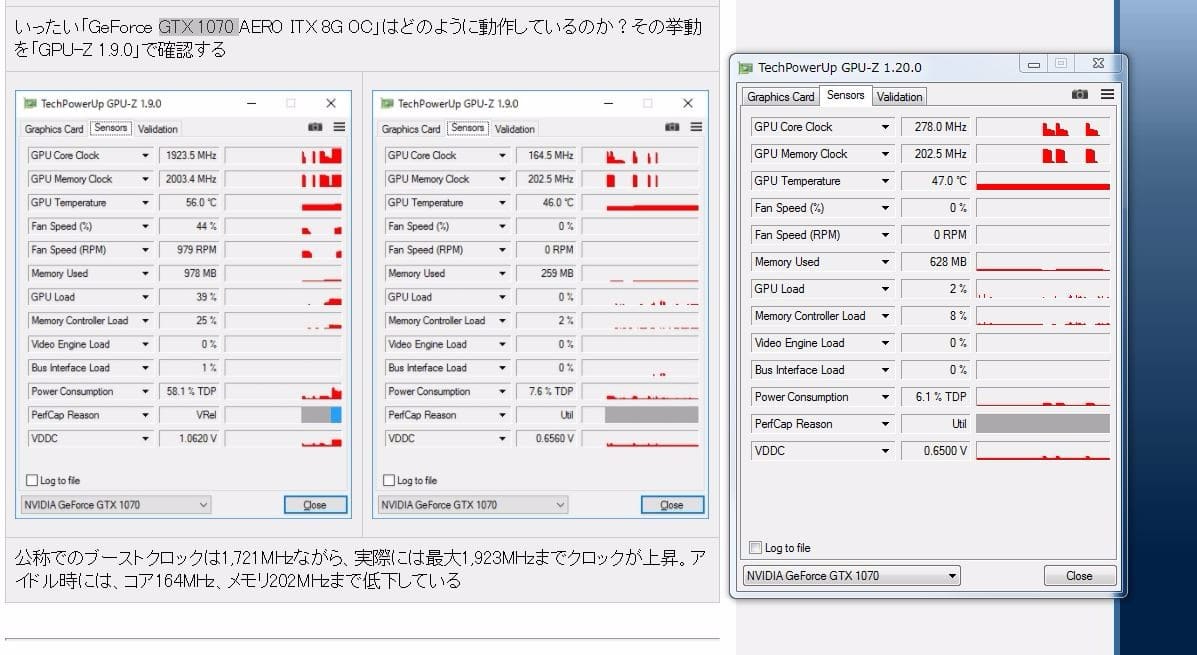

GTX1070で「Pascalは3画面時のクロック爆上げはない」ことが判ったので、

一つ上のGTX1080を導入を前提にテスト。

1070やっぱりデカイ。

ただ、この1070、動画視聴時もマルチモニタ時も軽めの3Dゲームもファンレスで動くので、静音性は超優秀です。

GEFORCE GTX

・GPU-Z

セミファンレス機能は無いようです。

アイドルクロックがGTX1070の時と違いますね。

・3画面マルチモニタ

もちろん、GTX1080も最低クロックまで落ちます。

・ゆめりあ XGA 最高

・VocaloMark(ββ) 1280×960 AA×8 ウィンドウモード

GTX1070の時と同じく、一つ上の解像度もトライ。

・VocaloMark(ββ) 1600×1200 AA×8 ウィンドウモード

1070だとスコアが上がったのですが、もはや1080だと何も変わらないようです。

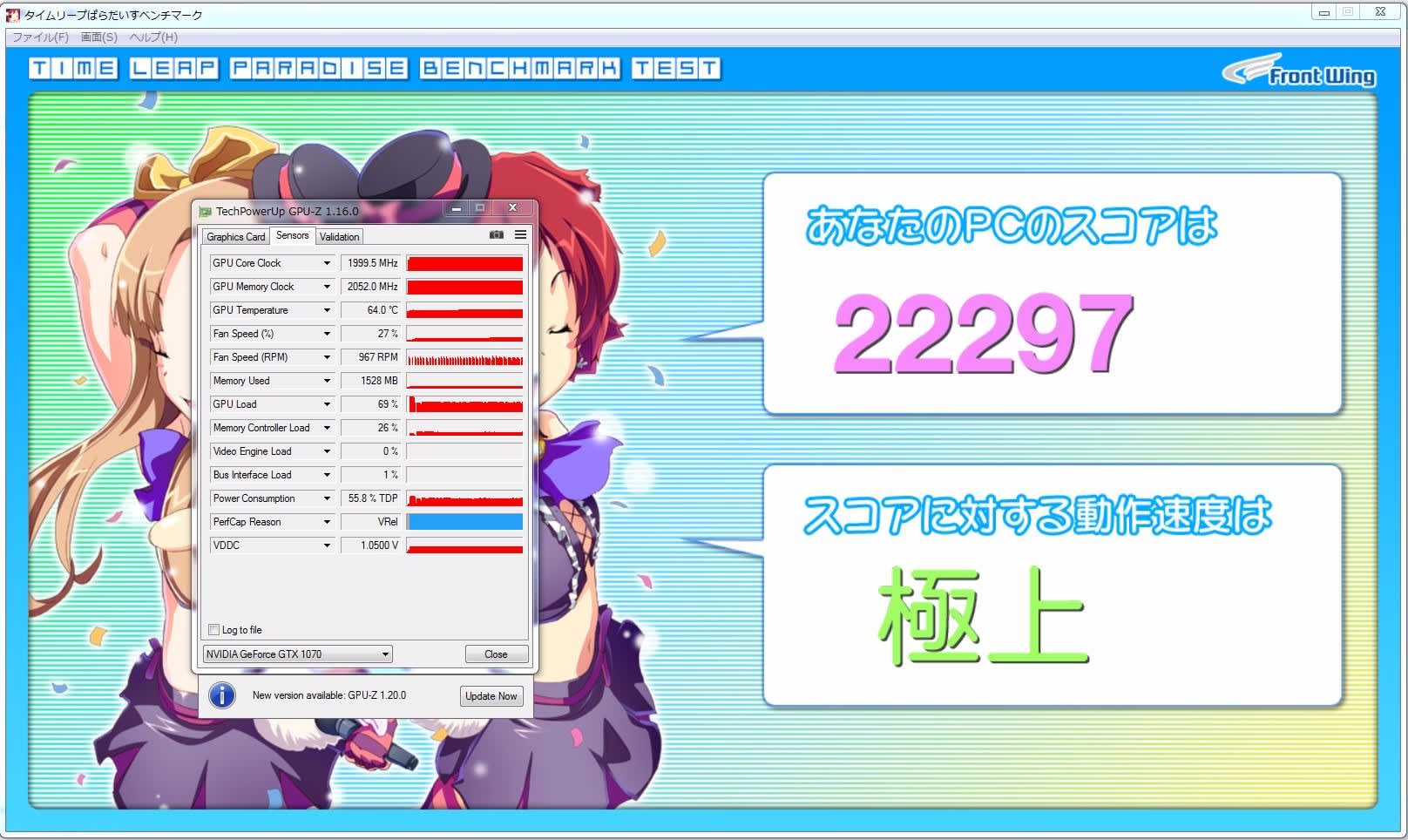

・タイムリープ 1280×960 AA×8 フルオプション ウィンドウモード

お!?意外にGTX1070(172FPS)と差が付いていますよ!?

・タイムリープぱらだいす 1920×1080 SSAA×4 フルオプション ウィンドウモード

1070は27034でした。

GTX1070→140FPS

GTX1080→148FPS

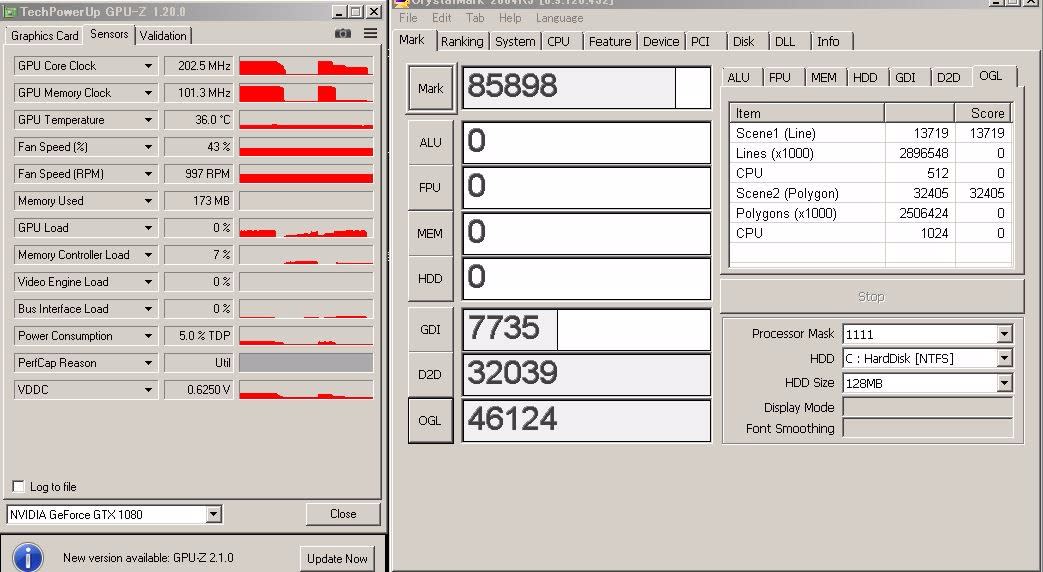

・CryatalMark2004R3

何故かGDIがメタメタです

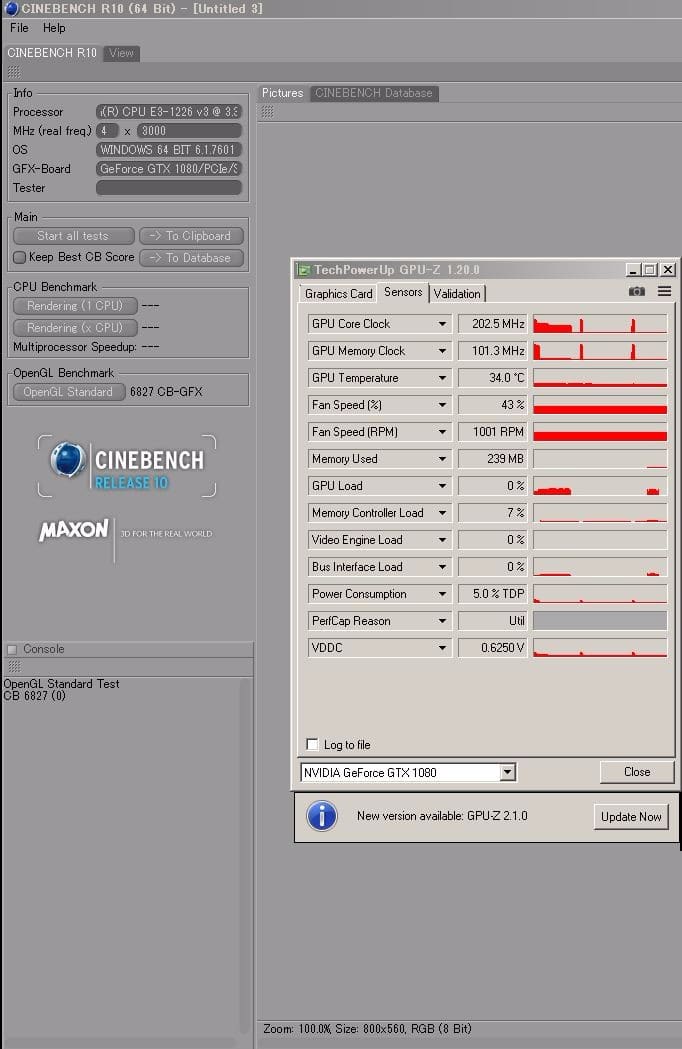

・CINEBENCH R10

・CINEBENCH R11.5

・3DMark FireStrike

GTX1080

GTX1070

このGTX1080、FireStrikeの最中はファンが1800rpmまで回って、80℃と、

1300rpm台/67℃のGTX1070と比べると、あまりクーラーがよろしくありません。

・まとめ

ふむ。確かに速いです。

CPUがXeon E3-1226 V3(≒ Corei5-4590)であっても、GTX1070からの上積みは結構感じられますね。

個人的にはGTX10シリーズは、GDDRXで分かれているような感じがします。

GTX1060のパワーアップ版としての1070、そして、上位クラスの最下位モデルとしての1080。

ただ、今回比べた2枚だと、カードの出来はGTX1070が好きです。

私が静音派というのもありますが、大半の時間、ファンレスで動いてくれるので扱い易すぎます。

1Xnm世代から3スロがメインストリームにも台頭し始めてきましたが、

静音派には嬉しい流れですね。

あぁ・・・・

愛用していたICD-PX440を

ポケットに入れたまま洗濯機に・・・

・・・そしてご臨終。

洗濯槽から取り出して、

しばらくは液晶も付いたのだけれど、

帰宅したらもう完全に逝ってしまっていた。

というわけで、乾電池が使える後継機種に更新♪

USB端子は1~2mmほど長くなりました。

押し込みつつ下げるメカニズムは同じですが、

ロックボタンが大きくなって、出し易くなりました。

見た目も、手に持った感じも、PX470の方がなんとなく厚いように思えるのですが、実は厚さは変わりません。

PX440だと、2段の内、上段のマイク開口部は塞がっていましたが(デザイン上のダミー?)、

PX470は3段とも口が開いています。

プラグインパワーなマイク端子は変わらず。

とうとうmicroSDロゴオンリーに。

相変わらず電池蓋は紛失防止タブ付き。

中身は・・・・超進化っ!?

おいおいおいおい・・・いつからこんなにわかりやすくなってしまったんだい?

FMラジオ搭載!?

ホールド時の時間表示は健在。地味に便利なのよね。

録音モードにPCM追加。

ラジオを試すぜ!!イヤホンが要るらしい。

本当に聞けるぜよ!?

その他、

・ボタンが劇的に押しやすくなった。

→離れた配置になった下部3個はもとより、特に十字キー部が本当に使いやすくなった。

・起動が圧倒的に速くなった。

→SDカードあり・なしで速度ほとんど変わらず。SDカードを挿していてもPX440の半分以下で起動。

・スピーカーは小さくなったようだが、音質は明確に向上した。

→音量もPX440と同等に出せるように思う。

・緑っぽい液晶だったのが改善されて、クリアに見やすくなった。

→初代ゲームボーイとゲームボーイポケットくらい違う。

・録音の音質は、MP3を使う限り、今のところほぼ変わらないように思える。

→若干低音もよく拾うようになったかも?

PX440→PX470は、ストレートに正常進化したと言えるかと。

PX440に対して、素直な上位互換となっています。(本当に良くやってくれたSONY!!素晴らしい!!)

機能が増えても、とっ散らかったりもせず、キレイにまとまっていると思います。

敢えて言えば、PX440のサイドにあった、

一発ショートカットとしての消去ボタンが無くなったのが

劣化と言えなくもありませんが、

32GBのSDカードが使えるのだから、

バンバン録り溜めれば良いだろうという判断なのでしょう。

個人的にはデメリットではありません。

起動が速いことと、中身が圧倒的に使いやすくなっているので、

今、新しく買うなら、PX470の方が断然オススメです。

イヤッッッタああぁあぁぁ!!!

ようやく・・・ようやく・・・PCで「まともな」エスコンが遊べるよぅ(*´∀`*)

アサルト・ホライゾンはヒドかったし(ヘリとかドッグファイトモードとか本当に要らない・・・)

もう絶対買う。もう絶対買う。大事なことなので二回言いました。

Intuos4純正ペン、「KP-501E-01」のペン上部のゴムって、

暑い部屋に置いておくと溶けちゃうのよね。よくあるよくある。

ちなみに、5やProの付属品にして現行の「KP-501E-01”X”」は大丈夫。ベタつかない。

左のようなマット仕様が、右のようなテカテカ仕様になるけど、

大した問題じゃない。大して握りやすさも変わらない。むしろ滑らなくなって都合が良くなった気がする。

自己責任でやってほしいけど、

ここだけの話、ウィスキーとかの蒸留酒でもベタベタは落ちる。

ペンのベタつきが原因で安く手に入れられた場合はラッキー。

Intuos4も、Intuos5も、Proも、

「Aオス-miniBオス」だから、

このコネクタを備えるケーブルなら大丈夫。

ケーブルコネクタに関しては、

Amazonがすっごい良い画像を

作ってくれたので失礼して拝借。

なので、例えば、外付けHDDのケーブルとかでも大丈夫。

というわけで、規格を間違えなければ

どのケーブルでも使えるよ~~

めでたしめでたし。

・・・と言いたいところだけど、「ケーブル形状によっては」問題がある。

HDD用ケーブルでも通電するし、普通に使えるけど、

実はちょっと本体差し込み口に負担がかかっている。

それはケーブル差込部の大きさが原因。

左がHDD用。右がワコム純正。

純正は小さめですよね。

今回のHDD用ケーブルはギリギリで差し込めましたが、

ここが大きすぎるケーブルだと入らないかもしれません。

なので、純正ケーブルの寸法と、差し込み口の寸法も書いておきます。

追記

Amazonベーシックケーブルでファイナルアンサー。

バッチリ・・・というか・・・

左がIntuos4純正。右がAmazon。

これ・・・狙ったでしょ?

BとUSBマークの段差にご注目。

わざわざ「敢えて」コネクタを窄める(すぼめる)とか・・・

ここが太かったら入らないのだけれど、もうね、プロの犯行だね。

AmazonがIntuos用途を本当に狙ったかどうかはさておき、

コネクタの寸法はほぼ同一、差し込みも問題なし。干渉箇所なし。

Intuos4にピッタリ”すぎる”ケーブルでした。

を買っておけば、Intuos4(&5&第一世代のPro)は断線しても大丈夫です。

どうにも安定しないのよね。

ウチのB85M Pro4のUSB3ポート。

外付けHDD→外付けHDDのファイル移動をすると、決まって途切れて再マウントされる。

なので、USB2.0ポートに繋いでいる有様。

電源プランのUSBのセレクティブサスペンドは既に無効になっているし、

USB3.0ルートハブの電源管理を弄って再起動しても、一向に症状は改善しない。

もちろん、インテル® usb 3.0 extensible ホスト コントローラー ドライバーは最新。

これってどうしたら直るのかいな。

前回の外付けHDDは、液体が原因で壊れたので、

今回は、ウォーターレジストのヤツにしてみました。

ついでに耐衝撃タイプでもあります。

2個。結局、二重の静的バックアップが案外堅牢だったりする。

中身はシーゲイト&サムスン連合。

「Seagate ST2000LM003」「Samsung HN-M201RAD」と”2つの型番”があるHDDでした。

室温22℃で、20分程度書き込みをして、最大36℃。

特に熱くなりやすい製品でもなく、一安心。

どれくらい保つかは分かりませんが、耐衝撃性と耐水性に期待します。

自分用メモ。

この問題における期待の新星、PascalアーキのGTX1070がケースに入らないので、(追記:入りました。)

もうこうなったら、グラボ2枚で3画面出力させてやる・・・

という過程にて、同じモデルでもファンの回転数が違うというお話。

モニタ3枚以上のクロック底上げを避けるにはグラボを2枚使えば良いのよ(敗北)

Pascalを試したいよぅ・・・(追記:試せたよ!!)

で、グラフィックカードは同じモデルを使用したわけですが、

温度が高いにも関わらずファン回転数が低いのは何故だ・・・?

単に個体差か、はたまた、ASICQualityが若干良いことが関係しているのか・・・

現時点では分かりませんが、同じモデルでも、ファン回転数には若干の違いがあるみたいです。

(追記)

検証3枚目

検証4枚目・5枚目

う~ん、どうやら、ASIC Qualityはファン回転数に関係なさそうです。

単なるファンの製造誤差だったみたいですね。

今回は、少しばかり静かで若干冷えない個体もある、または、少しばかり五月蝿くて若干冷える個体もある ということを勉強しました。

Fermiは卒業すると言ったな、アレは嘘だ。

世代最強のGTX590でFermiをキレイに卒業したはずだったのに・・・

でも、ある意味、GTX480も世代最強(最凶)だからOK大丈夫問題ない。

あれです。裏ボス的な感じです。きっと。 これで本当に卒業したい・・・

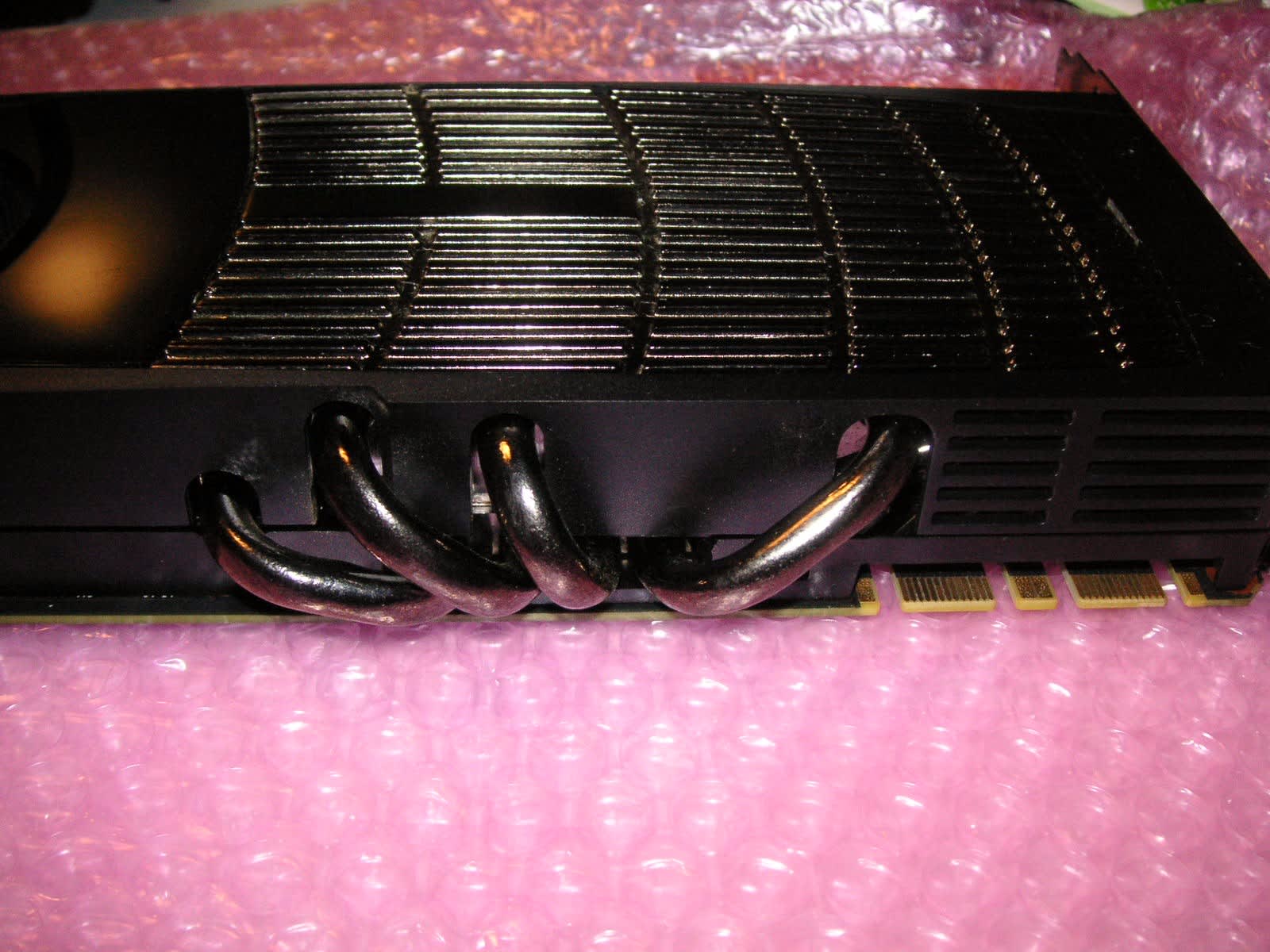

上面がヒートスプレッダとかいうイカれたクーラー

呼気効率を上げるため、基板に呼気口

はみ出したヒートパイプ

・・・外観はどこをとってもとってもクレイジーでイジラシー。

アイドル時「は」実にイイ子です。

では、いつものベンチたちを。

・ゆめりあ XGA 最高

・VocaloMark(ββ) 1280×720 AA×8

・タイムリープ

・タイムリープぱらだいす

・CINEBENCH R10

・CINEBENCH R11.5

・CRYSTALMARK2004 R3

・動画再生編

・DMC4 フルオプション AA×16 UXGA ウィンドウモード

うん、ありがとう。GTX480。

サラッと92℃に到達しています・・・しかも3000rpm。(この後、3200rpmに達した。)

DMC4程度でこれですから、OCCTなんぞを回した日にゃ何度になることか・・・

まあおよそ使えたもんじゃない、

と言い切りたいところですが、

実はGF100(どころかGF110も)、可哀想なことに、ダブルグリスバーガーとのことなので(何故だNVIDIA。何故ヒートシンク直付けにせずDGBにした・・・)

これを塗り替えて再度試してみたいですね。

というか、爆熱で有名な”あの”Quadro4000もダブルブリスバーガーなんだろうか?

もしヒートスプレッダが無ければ、Quadro4000と言わずFermi世代は、あれほど熱に悩まされずに済んだ・これほど故障率が上がらずに済んだのではないのか?

事実、後継のQuadroは全てヒートスプレッダ無しではないか?

というわけで、機会があれば、一度GF100を殻割りしてみたいと思います。

ヒャッハー!!

久々の現行ハイエンドクラスだァッ!!

HD5870だって”ハイエンドのカード長”なのに・・・なにこれ。

デカイ。とにかくデカイ。

というわけで、

「マルチモニタ時のクロック爆上げ問題 -pascal編-」の検証ついでに、

いつもの各種ベンチを採ってみました。

アイドル時はファン停止で無音。

室温22℃でアイドル時45℃。

ファン回転が始まるのは60℃からみたいです。

動画再生程度ではせいぜい50℃強までしか上がらず。

普段使いでファンが回ることはないでしょう。

・ゆめりあ XGA 最高

・VocaloMark(ββ) 1280×960 AA×8 ウィンドウモード

GPUが強力なので、一つ上の解像度も試してみましょう。

・VocaloMark(ββ) 1600×1200 AA×8 ウィンドウモード

スコア向上・・・!?

・タイムリープ 1280×960 AA×8 フルオプション ウィンドウモード

GPUが4割ほどしか使われていませんね(^_^;)

・タイムリープぱらだいす 1600×900 SSAA×4 フルオプション ウィンドウモード

解像度をフルHDに変えてもう一度。

・タイムリープぱらだいす 1920×1080 SSAA×4 フルオプション ウィンドウモード

解像度を上げた方が、むしろスコアが向上するとか・・・

このフルHD設定は、HD6970やGTX480でようやく35~42FPS程度と、

(自分としては)”結構重い”という認識なのですが、

GTX1070は130~140FPSを軽々と叩き出します・・・

・CryatalMark2004R3

OGLのScene2は何故か最大1733.5MHz。

Polygonに至っては、負荷が増大したはずなのに、終盤は1632.5MHz→1050MHzにクロックダウン。

どちらもGPUロードは37%程度しか使われません。

・CINEBENCH R10

・CINEBENCH R11.5

650Tiに負けてる・・・

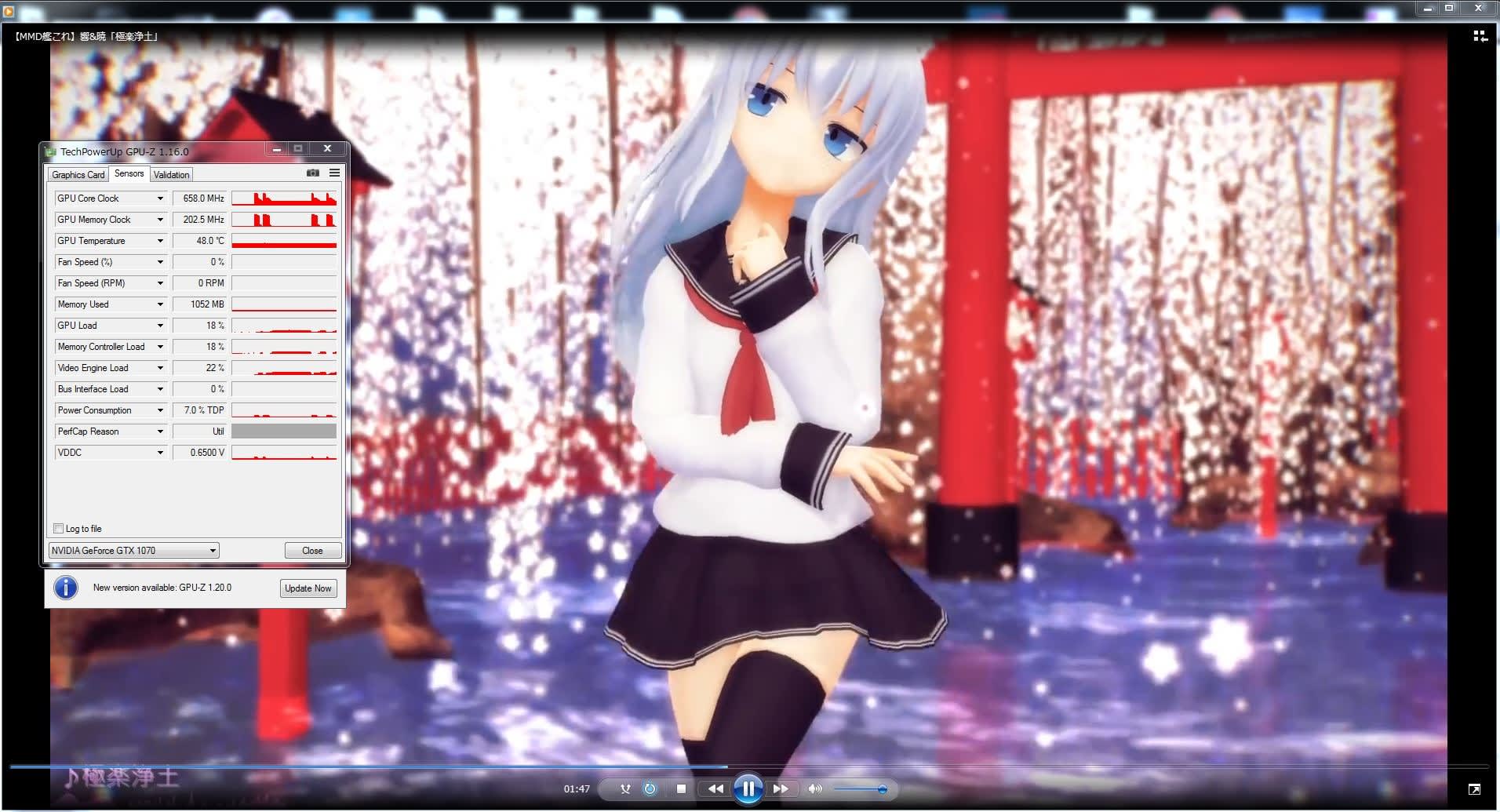

・動画再生編

KeplerやMaxwellと違って、

Pascalは、「GPUの動画再生支援を通すと」「動画の解像度に関わらず」下限は658Mhzになるようです。

320×240とかも試しましたが、658Mhz固定でした。

・まとめ

もてあますぱわぁ

もてあそばれるべんち

これまで使ってきた大半のベンチで、GPUが半分以上遊んでます。

もはやDX9で使うべきGPUではありませんね。

もうこれまで使ってきたGPU達と比較にできません。

DmC・エースコンバットAH・H.A.W.K.S 1&2・DMC4といった手持ちのゲーム達も、

サラッといなされています(クロック670MhzでフルHDフルオプションがヌルヌル動いてるんですけど!?ファン回らないんですけど!?)

GTX770では64ニューロンで苦しかった

MadVRのNNEDI3も256ニューロンでいけちゃいます。

とにかく、”できないこと”がありません。

多画面出力時のクロックや、メモリ容量、セミファンレスは気に入っていますが、

GTX1070はちょっとやりすぎました。GTX1060 3GBぐらいで良かったかも。

自分には過ぎすぎ、パワー凄すぎ、でも挙動は好き好き。

2017/05/04追記

GTX1070のアイドルクロックって各製品(各個体?)によって違うのね。

Kepler/GTX770も、Maxwell/GTX750も轟沈した、

「1枚のグラフィックカードにモニターを3画面以上繋ぐと最低クロックが引き上げられてしまう」問題(NVIDIAバージョン)を、

Pascalなら回避できるのでしょうか?

ということで、Pascal/GTX1070で試してみました。

・・・と言いたいところですが、

愛用のPCケース・PhenomMに入らないことが判明っ!?

2017/04/25 追記

入ったっっ!!

BitFenixサイコー!!

5インチベイを「丸ごと取り外せる」という隠しファンクションが無かったら、詰むところでした。

ここをリベットにせず、ネジ止めにした設計者に感謝。

ちなみに、「BitFenix Phenom Micro-ATX」は、

公式にはカード長:320mmまでとなっていますが、

① 電源の奥行きが150mm以内のものを使う

② 5インチベイを外す(2スロットに収まる厚さならば外さなくても大丈夫?今回は2.5スロット厚だったので外す必要がありました。)

という条件で、

実は350mmのグラフィックカードも飲み込めるようです。

このカード(325mm)から、さらに25mmほど余裕があります。

組み上げ。グラボがかなりの巨体ですが、特に干渉箇所なし。

隠れた名ケースかも。

2017/04/26 追記

ケースに入ったことですし、

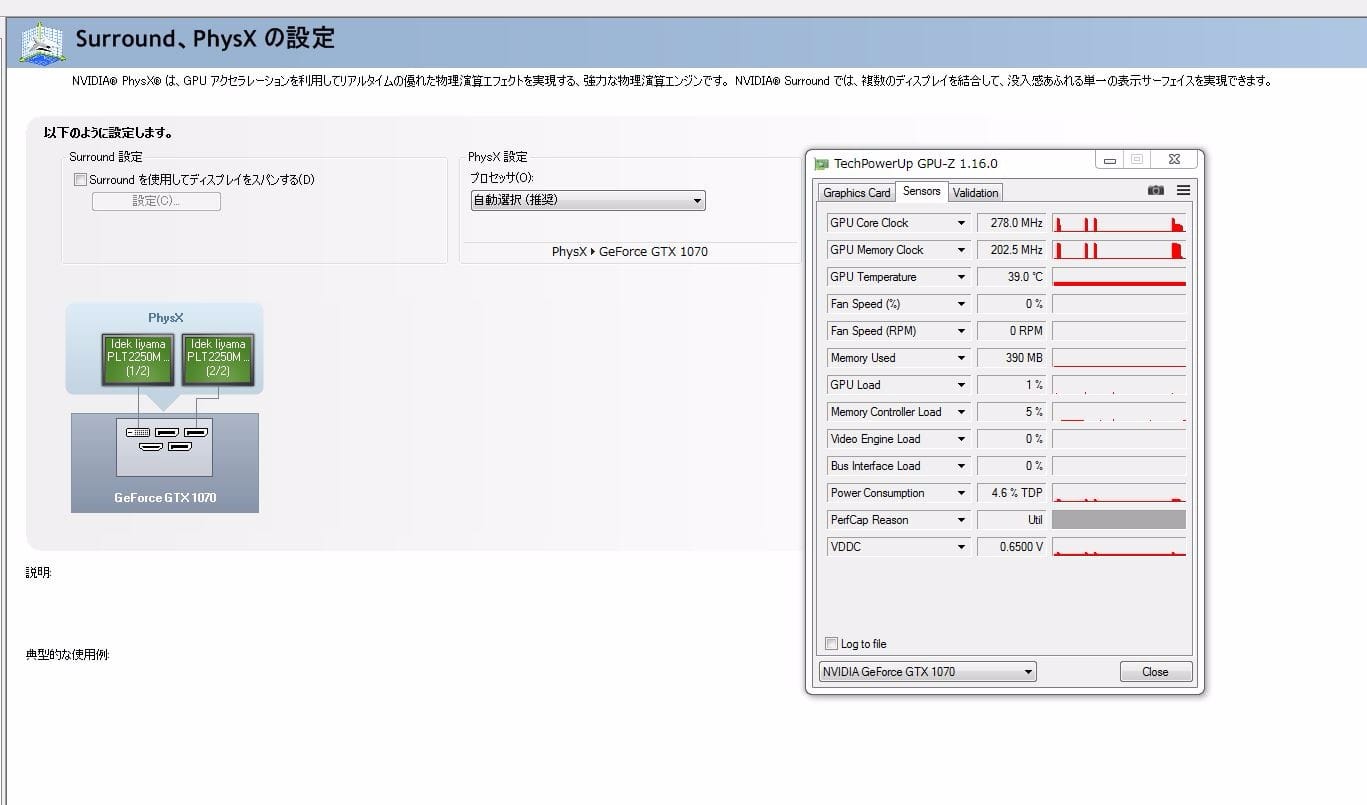

早速、Pascal@マルチモニターを試してみましょう。

いちま~い・・・

にぃ~まい・・・

KeplerもMaxwellもここまでは大丈夫だったんだ・・・

さあ、次が問題だ・・・

さんm・・・むぉッッ!!?

クロック変わらず・・・!?

これは・・・

これはもしや・・・

キタ━━━ヽ(゚∀゚)ノ━( ゚∀)ノ━( ゚)ノ━ヽ( )ノ━ヽ(゚ )━ヽ(∀゚ )ノ━ヽ(゚∀゚)ノ ━━━!!!!

( ´_ゝ`)クックック・・・

( ´∀`)フハハハハ・・・

( ゚∀゚)ハァーハッハッハッハ!!

Pascalアーキにおいてはァッ!

3枚目のモニターを接続してもッッ!!

最低クロックの底上げは起こらないいいいぃぃィィィイヤッッホォォォオオォオウ!!!

クロックが上がらないから、GTX770のように無駄にアイドル時から温度もファン回転数も上がらず、

しかも、セミファンレスのカードなので、アイドル時、GTX750以上に静音!!というか無音!!

とうとう、マルチモニター環境でも、五月蝿くならず、それでいて性能を諦める必要もない、いいとこ取りのカードにたどり着きました!!

時系列的には、妥協した「GTX750SAC×2枚」からの乗り換えなので、嬉しさひとしお!

グラフィックメモリーも1GB×2から一気に8GBまで増えて、もう使い放題ですよ!

あと、画面表示がハッキリ判るほど速くなりました。(メモリ帯域が関係するのでしょうか?GTX750→GTX480の時も、HD4600→HD7770の時も速くなりました。)

AMDのPolarisをまだ試していませんが、

ひとまず「Pascal(or Fiji)」なら大丈夫という結論を得られました。

試して良かった(*´∀`*)

しばらくはGTX1070を相棒にしたいと思います。

2017/05/04 追記

チクショウ・・・・

イケると思ったのに・・・

1920×1080を2048×1536と一枚取り替えた途端にクロック上昇。

アイドル時の温度も55℃まで上がって、ファンが回り始めてしまっています。

う~む・・・解像度が上がるとダメなのね。

最低クロック引き上げに伴って、GTX770の時と同じく、10~15℃ほど温度が上がってしまいました。

このGTX1070は2.5スロット占有の強力なクーラーだからまだいいものの、

解像度の欲しい静音派マルチモニタ民は(そんな人間が他にいるのか・・・?)

カードを良く吟味しないと、アイドル時から騒音に悩まされる羽目になりそうです。

余談ですが、Kepler・Maxwellに続いてPascalも、

マルチモニタ時のクロックプロファイルにおいて、

電圧は上がりませんでした。

今回で言えば、278MHz時も1037MHz時も0.65Vのまま。

3世代続いてそうだということは、NVIDIAは伝統的にそういう制御なのでしょう。

クロックと一緒に電圧も上がるAMDに対して、ここは明確なメリットと言えそうです。

というわけで、GTX1070/Pascalは、

「1920×1080×3枚までは最低クロックまで落ちる」という結果となりました。

・・・となると、4K1枚時の挙動ってどうなるのでしょうね?

”1920×1080×4枚”=”3840×2160×1枚”ですが、

トータル解像度がフルHD3枚オーバーなのでクロック上昇?

いやいや、モニターは1枚だからクロックもそのまま?

私、気になります!!

2017/5/13 追記

(: ゚∀゚)アハハハ八八八ノ ヽノ ヽノ ヽ

GTX1070の性能ですら持て余してるというのに・・・

ついやってしまった・・・((;゚Д゚)オレシラナイ

う~ん。

両方タッチは効くのだけれど、メインモニタにしかタッチが反映されないんだよね。

これはどうにかしたいな。

Windows7ではなく、Windows10なら大丈夫なのかな。

追記

自己解決した。

グリーンハウス、ありがとう。

追記

効くのは良いが、なんかChromeの挙動が変だな。

片方のモニタでタッチすると、もう片方でタブの操作ができなくなる。

追記

GTX750でデュアルモニタにすると、60FPS1080pの動画はもたつくらしい。

具体的には片方をブラウザ、片方を動画にして、Chromeをスクロールすると、動画がコマ飛びする。

電源プラン最大パフォーマンスで。マルチメディアの最適化有効で。

先日、Maxwellならマルチモニターにしてもクロックが上がらないのか?で、マルチモニター時のクロック爆上げ問題を取り上げてみたのだけれど、

案外、AMDのアプローチが正解かもね。

もしくはGTX750のクセ、あるいは性能不足?

低クロックステートのまま故にGPUの頭打ちが発生・・・?

負荷とクロック上昇が噛み合っていないようなきがするのだけれど。