繋ぎ目の2,3ミリを点接続と称してきたが本当は短線接続でこれは短いほどよいのだけれど現実には簡単ではない。1ミリ以下でもそっと動かさず置いておくだけなら可能かもしれないが、これで繰り返し折る訳だから途中で切れてしまったらすべておしまいである。

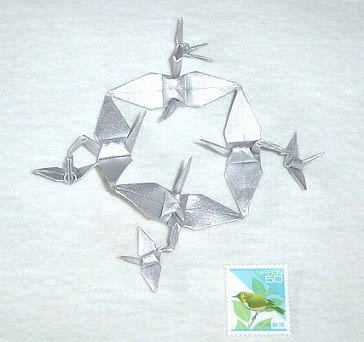

ところで20センチの折り紙なら2ミリは100分の1でそれほど目立たなくても2センチの大きさの連鶴に縮尺したからと言って繋ぎ目まで0.2ミリに縮められるわけではなくやはりもとの2ミリ程は必要である。これは20センチの折り紙なら2センチに相当する訳だから到底まともな折り鶴になりにくい。

前回限度ということばを用いたのは私の能力の限度だけではなく連鶴の持つ特性の限界の意味も含んでいるのである。

ところで繋ぎ目は2,3ミリに限られるだろうか。

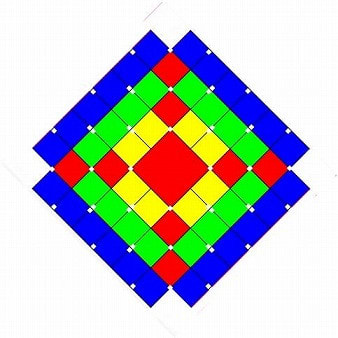

下の鶴も複数の鶴を一枚の用紙で折ったものだが、これまでのように羽先で連続しておらず羽根の下側同士を合わせた形であり下の図のように用紙の半分の長さで繋がったものである。途中で切れる心配はないが他の鶴がくっつきすぎて邪魔になり、特に左側の四羽を折る場合はどの鶴も両側にそれが付いていることになるので非常に折りづらい。

※ この半分の繋がり(切り込み )ではなく 切り込み無しの全部で繋がった場合、複数の連鶴は折れるだろうか。折り紙名人なら複数の鶴を折り出すかも知れないが、標準的な折り鶴の繋がったものではないはず。

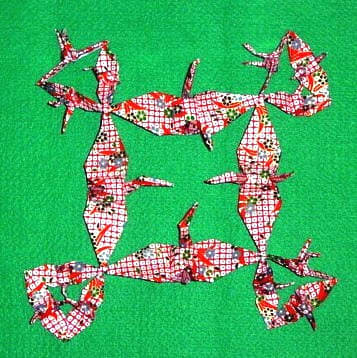

◎ 単独の折鶴では二枚重ねて折ることは、折りづらいばかりで何のメリットもないと思うが、接着材を用いない連鶴では重要な働きをする。

下上段右の赤三羽連鶴はこれまでの接続では不可能で、左のような形で角の黒同士赤同士合せて重ねて折ることで右の形になる。

下ようにサイズの異なるものや別の用紙とも自由に接続できる。

一番左の鶴が重ねて折られている。

知らない人は単独の鶴を糊で繋げたと思うかもしれない。

白鶴で全部繋がりまず白を一つ置きに折ってしまいその後赤鶴は重ね折り。

二羽の抱き合った鶴も可能だが当然折りにくい。三羽頭部が内向きか外向きかの違い。