11月12日(木)

当日の行程:(東京メトロ・上野駅) → 【皇室の名宝 ― 日本美の華 2期 正倉院宝物と書・絵巻の名品(東京国立博物館)】 → (東京メトロ・上野駅~三越前駅) → 【夢と追憶の江戸 ― 高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展 ― (三井記念美術館)】 → (東京メトロ・日本橋駅~竹橋駅) → 【河口達夫展 言葉・時間・生命】 【権鎮圭 -韓国近代彫刻の先覚者-】 【平成21年度第2回所蔵作品展「近代日本の美術」】(東京国立近代美術館) → (東京メトロ・竹橋駅~後楽園駅) → 【奇想の絵師・歌川国芳展〈文化末習作期から天保中期 Ⅰ〉(礫川浮世絵美術館)】 → (東京メトロ・後楽園駅~乃木坂駅) → 【THEハプスブルク 華麗なる王家と美の巨匠たち】 【第41回 日展】(国立新美術館)

国芳が展示されているということで、行ってみた。

礫川浮世絵美術館は初めて。

小さいけれど、好感が持てる美術館。

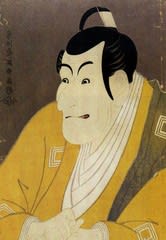

『本朝水滸伝豪勇八百人一個 犬村大學礼儀』

尻尾が太い化け猫の顔がスゴイ。

「ふんぎゃー」と叫んでいるようだ。

『あふみや紋彦』

竹格子の影が畳の上に広がってゆくさまがイイ。

『通俗水滸伝豪傑八百人之一個 撲天鴎李応』

作品保護のため、室内は明るさを抑えてあるが、美術館の方がペンライトで作品を照らして細部を見せて下さった。

撲天鴎は、獣の上衣を着ていたのだそうだが、空刷りで表現された獣の毛の感じは見事!

本当に、細かい。

訊けば、1ミリの間に5本彫りを入れる技術をもって頭彫りができるようになるのだという。

そう知ってから、毛割ばかり気になって見てしまう。

11月25日までがⅠ期。

12月1日~25日まではⅡ期で、全点入れ替えるようなので、時間があったらまた観に行ってみよう。

当日の行程:(東京メトロ・上野駅) → 【皇室の名宝 ― 日本美の華 2期 正倉院宝物と書・絵巻の名品(東京国立博物館)】 → (東京メトロ・上野駅~三越前駅) → 【夢と追憶の江戸 ― 高橋誠一郎浮世絵コレクション名品展 ― (三井記念美術館)】 → (東京メトロ・日本橋駅~竹橋駅) → 【河口達夫展 言葉・時間・生命】 【権鎮圭 -韓国近代彫刻の先覚者-】 【平成21年度第2回所蔵作品展「近代日本の美術」】(東京国立近代美術館) → (東京メトロ・竹橋駅~後楽園駅) → 【奇想の絵師・歌川国芳展〈文化末習作期から天保中期 Ⅰ〉(礫川浮世絵美術館)】 → (東京メトロ・後楽園駅~乃木坂駅) → 【THEハプスブルク 華麗なる王家と美の巨匠たち】 【第41回 日展】(国立新美術館)

国芳が展示されているということで、行ってみた。

礫川浮世絵美術館は初めて。

小さいけれど、好感が持てる美術館。

『本朝水滸伝豪勇八百人一個 犬村大學礼儀』

尻尾が太い化け猫の顔がスゴイ。

「ふんぎゃー」と叫んでいるようだ。

『あふみや紋彦』

竹格子の影が畳の上に広がってゆくさまがイイ。

『通俗水滸伝豪傑八百人之一個 撲天鴎李応』

作品保護のため、室内は明るさを抑えてあるが、美術館の方がペンライトで作品を照らして細部を見せて下さった。

撲天鴎は、獣の上衣を着ていたのだそうだが、空刷りで表現された獣の毛の感じは見事!

本当に、細かい。

訊けば、1ミリの間に5本彫りを入れる技術をもって頭彫りができるようになるのだという。

そう知ってから、毛割ばかり気になって見てしまう。

11月25日までがⅠ期。

12月1日~25日まではⅡ期で、全点入れ替えるようなので、時間があったらまた観に行ってみよう。