7月18日(日)

(12:18)

男体山山頂から売店が立ち並ぶ広場まで下りてきて、そこから女体山山頂へ向かう。

(12:20)

昭和天皇御製碑

「はるとらのを ま白き花の 穂にいでて

おもしろきかな 筑波山の道

この御製は、昭和六十一年正月に発表された昭和天皇のお歌で、昭和六十年四月二十六日筑波山に行幸、ご登拝遊ばれた折、お詠みになったものです。(以下略)」(碑文より)

(12:28)

セキレイ石

「この石の上に鶺鴒(せきれい)が留まり、男女の道を教えたといわれています。」(案内板より)

(12:31)

ガマ石

「元来『雄龍石』といい傍らに『雌龍石』もあり、この場所で永井兵助が『ガマの油売り口上』を考え出したことでガマ石と呼ばれます。」(案内板より)

本当に蛙そっくり。

蛙の口を目がけて、みんな小石を投げているが、うまく入ると縁起が良いのだろうか?

夫が投げたらスポッと入った。

(12:38)

女体山山頂の女体山御本殿

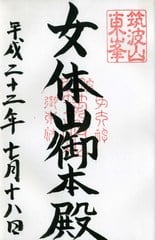

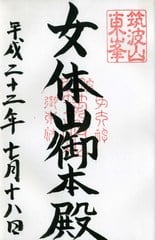

女体山御本殿の御朱印

女体山山頂(877メートル)

三角点

山頂の岩場には、人が大勢。

すれ違うのがコワイ。

こわごわと岩場の先まで行ってみると、こんな景色が広がっていた。

すぐ下をケーブルカーが走っている。

くたくたになったので、ケーブルカーで下山。

(12:18)

男体山山頂から売店が立ち並ぶ広場まで下りてきて、そこから女体山山頂へ向かう。

(12:20)

昭和天皇御製碑

「はるとらのを ま白き花の 穂にいでて

おもしろきかな 筑波山の道

この御製は、昭和六十一年正月に発表された昭和天皇のお歌で、昭和六十年四月二十六日筑波山に行幸、ご登拝遊ばれた折、お詠みになったものです。(以下略)」(碑文より)

(12:28)

セキレイ石

「この石の上に鶺鴒(せきれい)が留まり、男女の道を教えたといわれています。」(案内板より)

(12:31)

ガマ石

「元来『雄龍石』といい傍らに『雌龍石』もあり、この場所で永井兵助が『ガマの油売り口上』を考え出したことでガマ石と呼ばれます。」(案内板より)

本当に蛙そっくり。

蛙の口を目がけて、みんな小石を投げているが、うまく入ると縁起が良いのだろうか?

夫が投げたらスポッと入った。

(12:38)

女体山山頂の女体山御本殿

女体山御本殿の御朱印

女体山山頂(877メートル)

三角点

山頂の岩場には、人が大勢。

すれ違うのがコワイ。

こわごわと岩場の先まで行ってみると、こんな景色が広がっていた。

すぐ下をケーブルカーが走っている。

くたくたになったので、ケーブルカーで下山。