9月27日(日)

「江戸時代の浮世絵版画と同様の技法によって制作された、大正から昭和初期に興隆した木版画」のことを新版画というらしい。

もう一度観てもいいかも、と思えるくらい、素晴らしい内容の展覧会だった。

川瀬巴水『清洲橋』

ロバート・ムラー氏は、この一枚から新版画のコレクションを開始したそうだ。

川瀬巴水の作品はいくつか展示されていたが、どれも吸い込まれてしまいそうに美しい。

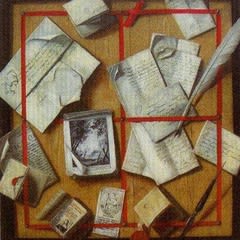

伊東深水『対鏡』

この展覧会の図録の表紙にもなっている。

伊東深水の作品を観て、グッときたことはないのだが、これは好み。

橋口五葉『髪梳ける女』

髪のかんじが実に見事。

表情や手、そして背景のキラ刷りも美しい。

川瀬巴水『増上寺の雪』

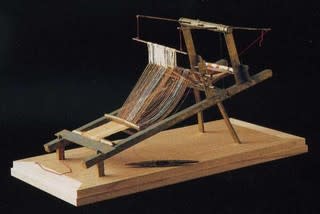

42版もの工程から成る順序摺の過程が分かる映像や、版木の展示があり、非常に面白い。

色が重ねられるたびに、深みが出てくるのが実感できる。

「江戸時代の浮世絵版画と同様の技法によって制作された、大正から昭和初期に興隆した木版画」のことを新版画というらしい。

もう一度観てもいいかも、と思えるくらい、素晴らしい内容の展覧会だった。

川瀬巴水『清洲橋』

ロバート・ムラー氏は、この一枚から新版画のコレクションを開始したそうだ。

川瀬巴水の作品はいくつか展示されていたが、どれも吸い込まれてしまいそうに美しい。

伊東深水『対鏡』

この展覧会の図録の表紙にもなっている。

伊東深水の作品を観て、グッときたことはないのだが、これは好み。

橋口五葉『髪梳ける女』

髪のかんじが実に見事。

表情や手、そして背景のキラ刷りも美しい。

川瀬巴水『増上寺の雪』

42版もの工程から成る順序摺の過程が分かる映像や、版木の展示があり、非常に面白い。

色が重ねられるたびに、深みが出てくるのが実感できる。