朝日新聞土曜版【特集】いいね!探訪記の12月25日

「東京国立博物館で結婚式の前撮りをするカップル」

という記事がありました。

そしてそのプレゼント,たった10人・・・

あたった!

プレゼント応募の時のアンケート

私が書いたのはこちら(Wordに保存していました。)

Q11. 今回の「いいね!探訪記」のご感想をお聞かせください

いつも拝見しています。

介護等で,家をあけにくい私が日本中いろんな所,(それもガイドブックには載っていないような)を見ることができます。

さて,東京国立博物館は,歴史好きの私には,行ってみたいところのベスト10に入る所です。

(関西の人間なので,京都国立や奈良国立は行ったことがありますが)

でも,博物館が「前撮りスポット」とは驚きです。

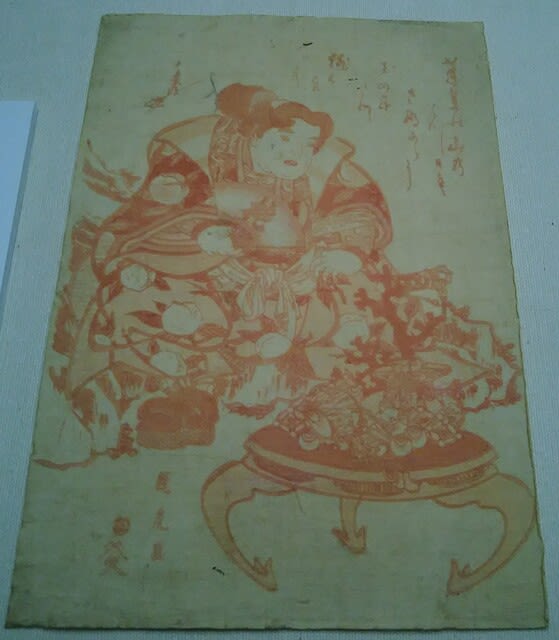

実は,昨年(今年だったかな?)と東京国立博物館監修の「洛中洛外図屏風 舟木本」をネット買いました。

普通に書籍として売っているので,とても小さいのですが,屏風として(?)部屋に飾っています。

新聞のプレゼントは申し込んだことがないのですが,今回はぜひ!と申し込みました。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」・・・缶入りクッキーお願いします。

そしてなんと,当選!

新聞社の担当の方が,印刷された「プレゼント当選のお知らせ」の下に,

「・・・今秋には,東博で150周年記念の国宝展があるので,

「洛中洛外図」も見られると思います。・・・」と書いてくださっていました。

うれしいですね。

きっと行くことは無理だろうけど,

プレゼントが当たったことも,このコメントも。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」も「洛中洛外図屏風 舟木本」も

本物ではないけれど,

小さいけれど,

大切に部屋に飾ります。

PS.

2022/1/15 13:48神戸新聞NEXT

【速報】兵庫県のコロナ感染者、過去最多の見通し

兵庫県で15日、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が、

昨年8月18日の1088人を上回り、過去最多となる見通しであることが関係者への取材で分かった。

大阪府 新型コロナ 感染確認3000人大幅超 過去最多の見通し

2022年1月15日 13時06分 (NHK NEWS WEB)

「東京国立博物館で結婚式の前撮りをするカップル」

という記事がありました。

そしてそのプレゼント,たった10人・・・

あたった!

プレゼント応募の時のアンケート

私が書いたのはこちら(Wordに保存していました。)

Q11. 今回の「いいね!探訪記」のご感想をお聞かせください

いつも拝見しています。

介護等で,家をあけにくい私が日本中いろんな所,(それもガイドブックには載っていないような)を見ることができます。

さて,東京国立博物館は,歴史好きの私には,行ってみたいところのベスト10に入る所です。

(関西の人間なので,京都国立や奈良国立は行ったことがありますが)

でも,博物館が「前撮りスポット」とは驚きです。

実は,昨年(今年だったかな?)と東京国立博物館監修の「洛中洛外図屏風 舟木本」をネット買いました。

普通に書籍として売っているので,とても小さいのですが,屏風として(?)部屋に飾っています。

新聞のプレゼントは申し込んだことがないのですが,今回はぜひ!と申し込みました。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」・・・缶入りクッキーお願いします。

そしてなんと,当選!

新聞社の担当の方が,印刷された「プレゼント当選のお知らせ」の下に,

「・・・今秋には,東博で150周年記念の国宝展があるので,

「洛中洛外図」も見られると思います。・・・」と書いてくださっていました。

うれしいですね。

きっと行くことは無理だろうけど,

プレゼントが当たったことも,このコメントも。

尾形光琳「八橋蒔絵螺鈿硯箱」も「洛中洛外図屏風 舟木本」も

本物ではないけれど,

小さいけれど,

大切に部屋に飾ります。

PS.

2022/1/15 13:48神戸新聞NEXT

【速報】兵庫県のコロナ感染者、過去最多の見通し

兵庫県で15日、新たに確認された新型コロナウイルスの感染者が、

昨年8月18日の1088人を上回り、過去最多となる見通しであることが関係者への取材で分かった。

大阪府 新型コロナ 感染確認3000人大幅超 過去最多の見通し

2022年1月15日 13時06分 (NHK NEWS WEB)

またこんな季節です。

またこんな季節です。