社会保険に加入していないコンビニ加盟店に対して、年金事務所による加入促進の圧力が強まっている。高騰する人件費に苦しみ、保険料を支払う余裕がないオーナーたちの店舗が大量閉店する日も近いかもしれない。同様のリスクは、他の小規模事業主にも付いて回る。特集『コンビニ搾取の連鎖』(全12回)の#5では、コンビニ加盟店の社会保険未納問題に迫る。(ダイヤモンド編集部 相馬留美)

社会保険料未納で年金事務所から通知

一括請求額は600万円!

「社会保険? 金がないのにそんなもん払えねえよ!」

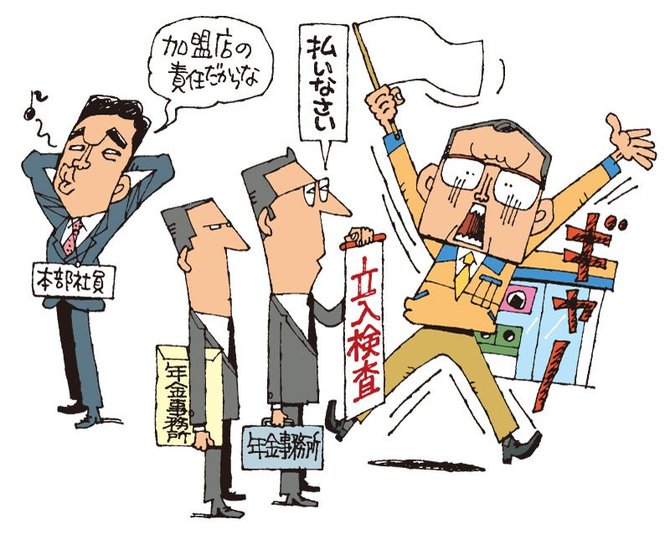

ある「コンビニ加盟店」のオーナーは叫んだ。年金事務所から調査のための訪問を受け、従業員の社会保険料の未納を指摘されたのだ。思わず追い返したが、悲劇はここから始まった。

そのオーナーの元に後日、年金事務所からの「裁定」が届いた。これは国の決定であり、逃れることはできない。

中に書かれていたのは、未納分の社会保険料と10%の延滞料、総額600万円を一括請求するとの通知だった――。

サラリーマンなら毎月保険料を支払っている健康保険と厚生年金保険。この二つを合わせて社会保険と呼ぶが、コンビニ加盟店の中には、オーナーや業務に携わるその親族はもとより、加入すべき社員やパート、アルバイトの社会保険料を支払っていないケースが少なくないという。

主な原因は、(1)十分なお金がなくて払えない、(2)オーナーに労務管理の知識が乏しい――という2点である。

コンビニ加盟店は、本部とフランチャイズ契約を結んだ、独立した事業主だ。例えば、「セブン-イレブン」という同じ看板で統一された高い商品やサービスを展開しているものの、個人経営の場合もあれば法人経営の場合もあり、経営形態はまちまち。従業員を何人雇い、誰をいつ、何時間働かせるか――。これは経営者の裁量に任されている。給料を幾ら支払うかもおのおののコンビニ加盟店の裁量で決める。

また社会保険加入の適用条件は、同じコンビニ加盟店でも法人と個人事業主でやや異なる。法人の場合、オーナーと正社員、所定労働時間が正社員の4分の3以上の従業員については全員、加入義務がある。

一方で個人事業主の場合は、事業所(店舗)単位で、上記の条件で働く従業員が5人以上いた場合に適用となる。

保険料は労使折半だが、納付義務があるのは使用者側だ。社会保険料の未納が発覚した場合、既に辞めてしまった従業員の分も含め、使用者であるオーナーが全額納めることになる。時効は2年で、そこまでは遡及される場合があり、金額は膨らむ。

社会保険料支払いのために

借金をするオーナーも

コンビニ加盟店の社会保険未加入の理由の一つ目は、「払うお金がない」ことである。

冒頭のオーナーは、月々の店の利益が少なく、社会保険料を納める余裕はなかった。しかし、後日年金事務所から届いた請求額600万円の裁定を見て、慌てふためき社会保険労務士の事務所の門をたたくことになる。

しかし、時すでに遅し。裁定が出てしまえば二度とひっくり返すことはできず、支払えなければ財産を差し押さえられる可能性すらある。オーナーは泣く泣く銀行からお金を借り、社会保険料を払う羽目になった。

この場合、未納分が一括払いとなったため、金額がかなり高くなった。とはいえ社会保険料の月々の負担は決して小さいものではない。

実際、「人件費が上がり過ぎて、十分な利益が確保できず、社会保険料の支払いもままならないオーナーは多い」と、コンビニ労務問題に詳しい社会保険労務士の安紗弥香氏は話す。

そこで、コンビニ大手3社(セブン-イレブン・ジャパン〈SEJ〉、ファミリーマート、ローソン)の加盟店の実際の損益計算書を参考にし、従業員の雇用人数や勤務時間から、月々の社会保険料の金額を算出。店舗の利益をどれだけ圧迫するのか試算した。

店の売り上げからもろもろの経費を引いた純利益から、さらに従業員の社会保険料を引いて算出したのが上表の金額になる。

ファミリーマートを例に取ると、社会保険が適用される従業員が6人いる場合、事業者であるコンビニ加盟店が支払う社会保険料の月額は合計10.6万円。その額を店の純利益である32万円から差し引くと、オーナーの手元に残るのは、わずか21.4万円になる。

オーナーはここからさらに自身の社会保険料をはじめ、交通費、店舗の消耗品など本部が負担しない経費を支払うことになり、実際の手取りは生活すら危うい金額となってしまう。

また、表のローソンのケースでは、オーナーが他に複数の店舗を経営しているもののいずれも低収益のため、この店舗の70万円超という高い利益でそれらを補填しており、「全ての店舗の従業員の社会保険料を支払う余裕はない」とオーナーは訴える。

知識のない事業主と

見て見ぬふりの本部

二つ目に、オーナーの労務管理に関する知識の乏しさも、この問題を助長している。

SEJは2019年12月、本部の計算ミスにより、店舗従業員の残業手当の一部が1970年代から未払いだったと公表し、謝罪した。

これで明らかになったのは、本部が店舗従業員の勤務時間を詳細に把握し、給与計算を代行している事実だ。すなわちSEJなどのコンビニ本部は、加盟店の全従業員の社会保険加入義務の有無を把握しているということである。

それにもかかわらず各社の本部は、「加盟店は独立した事業主だから」という建前を理由に、社会保険未加入問題には頬かむりを続けている。

経済産業省の有識者会議「新たなコンビニのあり方検討会」は2月に報告書をまとめたが、その中には「本部が人件費の上昇分の一部を負担することを期待する」との提言が盛り込まれた。

元SEJ社員で社会保険労務士の吉塚一宣氏は、「経産省は社会保険未加入問題にも言及し、社会保険への加入が促進される形で本部が人件費を負担するよう求めるべきだったのではないか」と指摘する。

そもそも本部は加盟店に対して、社会保険や労務関連はおろか、税務や財務の教育さえ十分に行っていない。「青色申告の存在すら知らないまま営業しているコンビニ加盟店のオーナーもいる」と、ある社会保険労務士は話す。

もっとも日本年金機構が“消えた年金問題”の処理に忙殺されていた数年前までは、コンビニのような小規模事業所がターゲットになることは少なかった。だが、「ここ4~5年で年金事務所からのプレッシャーが一気に厳しくなった」とコンビニ加盟店の関係者は漏らす。

日本年金機構は、社会保険の加入促進のため、15年度から国税庁の源泉徴収の情報を活用できるようになった。つまり、「どの事業所にだいたい何人の従業員がいるのか」という情報がリアルタイムで丸見えになったのだ。「登記簿に載っているだけの休眠会社やペーパーカンパニーへ調査に行って無駄足を踏むことが減った」と日本年金機構厚生年金保険適用調査グループの神宮正志グループ長は話す。

日本年金機構の働き掛けによって新たに社会保険に加入した法人事業者数は、14年度の3万9704から15年度は9万2550へと急増し、以降は毎年度10万前後をキープしている。社会保険未加入の事業所は着々と、外堀を埋められているのだ。

また、コンビニ加盟店ではそもそも、より保険料の安い雇用保険などの「労働保険」にすら加入していないケースがあることも明らかになった。

愛知労働局は17年10月から、コンビニ加盟店の労働保険への加入を促進するため、電話帳からコンビニを抽出して調査したところ、県内3327店のうち、182店が加入手続きをしていないことが分かった。そして、その多くは単なる知識不足によるものだった。

「コンビニでも、フライヤーでやけどをするといった労災は十分考えられる。そうした場合のためのセーフティーネットなのに」と同局担当課の課長は嘆く。

同局は18年5月、コンビニ大手4社に対して、フランチャイズ店に労働保険に加入するよう指導の徹底を求める要請文を出した。こうした加入促進の結果、現在では手続きをしていないのは28店にまで減少した。

コンビニだけがターゲットではない

社会保険の適用拡大の影響は

コンビニ加盟店の経営を圧迫しているのは、社会保険料の支払いだけではない。昨年スタートした有給休暇取得の義務化や、今年4月から中小企業にも適用される残業規制により、従業員の労働時間を短く制限せざるを得ない店舗も出てきている。

さらに、中小企業の場合、21年4月から「同一労働同一賃金」ルールが適用される。パートやアルバイトの給料を引き上げる必要にも迫られる。

一方で、年金事務所による追及は厳しくなり、社会保険料未払いの場合は、数百万円という一括請求のリスクに脅かされる。こうなるともはや店舗経営どころではない。こうしたコンビニ加盟店のオーナーは既に「進むも地獄、引くも地獄」といった状況に追い込まれている。

コンビニ加盟店のオーナー以外にも、社会保険料負担の網は確実に広がることになる。

16年から従業員501人以上の企業に適用されていた、週20時間以上の短時間労働者への社会保険の適用が、これからさらに拡大される見通しだ。具体的には、22年10月に101人以上、24年10月には51人以上の企業の短時間労働者が対象になる。

「コンビニで50人も雇っているオーナーはそんなにいないでしょ。コンビニはあんなに店舗があるのに短時間労働者の適用拡大の影響が少ない。不公平だ」と歯がみするのは、あるスーパー業界の関係者だ。社会保険料の支払い負担だけでなく、パートの主婦など配偶者の扶養に入っている第3号被保険者が、さらに就業時間を減らす可能性もある。

こうした反発もある意味では当然で、そもそも企業規模によって社会保険に加入する義務があったりなかったりするのはおかしい。厚生労働省も当然、適用拡大を続けていく方針で、「50人以下も今後、適用を検討しなくてはいけないことになる。将来は(人数要件が)なくなることについて、コンセンサスは得られている」(厚労省年金局年金課の古川弘剛企画官)。そうなれば、コンビニ加盟店も従業員数などを問わず適用対象になるわけだ。

脱サラで「一国一城のあるじに」とのうたい文句で広がったコンビニ加盟店。だがその実態は、仕入れや販売で自由な裁量を認められない上に、従業員を社会保険にも加入させることができないほど厳しい経営を強いられるケースも珍しくない。

「さまざまな環境の変化が積み重なっているのに、価格に反映しないので、コンビニ加盟店の売り上げは増えず、社会保険にも加入できない。本部はロイヤルティーの料率を下げ、加盟店への利益の分配を増やすべきではないか」(厚労省幹部)

コンビニ本部が「行動計画」と称して、社会保険労務士による勉強会や電話相談で“お茶を濁す”のはもう限界のはずだ。コンビニ加盟店を揺るがしかねない社会保険という“爆弾”に、

コンビニ本部は今も見て見ぬふりを続けている。