【朝のコーヒー】

私にとって、朝起きて、好きなCDを選んで、お湯を沸かして、豆を挽き、コーヒーを淹れて、妻とともに飲むという幸福が存在する、それでいいのではないか。地球上のあらゆる場所に、もちろん日本の中、この狭い気仙沼の街においても、解決すべき問題があり、貧困があり、虐待があり、不幸があるとしても、我が家のLDKで、妻と、ロックとその系譜を中心とする音楽(坂本龍一やら小沢健二やら)を聴いて、コーヒーを飲む、それで良いのではないか。私たちは、この幸福以上のものを求めてはいけないのではないか?

いや、私たちにも家族の問題はあり、解決すべきさまざまな問題を抱えている。さらに、こういう快適な日常生活を維持するために、世界中のさまざまな問題と無関係ではいられない、さまざまな犠牲の上で成り立っているということも知らないわけにはいかない。しかし、小さなこの幸福を手放すべきだと、誰かに強要されるとしたら、それには抵抗せざるを得ない、だろう。

小さなこの幸福を守るために、私たちはどう行動すべきなのか。

あるいは、小さなこの幸福を、世の中に、世界中に拡げていくために、私たちは、何をどう行動すべきなのか。

あるいは、余計なことは考えず、自らの日々の仕事に励んでいれば良いのか?

あるいは、革命のために行動すべきなのか?

あるいは革命のための行動こそが、人々を不幸にする根源なのか?

人のためによかれと思ってはじめる社会的行動こそが、歴史上、人類を不幸にしてきたのではないか?

しかし、社会的な運動こそが、多くの人を救ってきたのも事実ではないか?

六十数年も生きてきて、私なりの解答がないかと言えば、あるのかもしれない。その解答をこそ語りたいと、本を読んで、このブログに文章を書くという行為を続けている、ということではあるだろう。さらにいえば、活動すべきことをきちんと見据えて活動したい(文学、文化芸術的な活動のみでなく、地域の中での活動のみでなく、本来の意味での政治的でもあるような広く社会的な活動を)ということである。

【理想主義者と現実主義者、沈みゆくタイタニックの船中で】

大澤真幸氏は、私とほぼ同世代である。

この書物で、大澤氏は、一個の優れた解答を与えてくれるかもしれない。

「本書は、新型コロナウィルスを超えて──パンデミックの渦中で、またパンデミックのあとに──どのような社会を構想すべきか、そのような社会の実現のために何を克服しなくてはならないのか、ということについての私の考えを論じている。」(まえがき11ページ)

「このパンデミックを通じて現われた危機は、疫学的な課題には尽きない…。…健康問題だけではないのだ。…まずは私たちの経済をどのように維持するのか、…経済をその一部に含む社会生活全般の問題…。自由や民主主義をどのような意味で尊重し、維持するのかという政治システムの問題…。…気候変動を中核にすえた環境問題…命の価値という倫理の問題…多くの人が隔離生活を送る中で、仕事の意味、生きることの意味といった人生の実存的な問いに直面した。要するに、新型コロナウィルスのパンデミックは「すべて」に関わっている。」(12ページ)(アンダーラインは、原文傍点)

コロナ禍において、健康のこと、経済のこと、政治のこと、環境のこと、倫理のこと、つまり、文化、社会、科学技術、人間に関わるすべてのことが問題となった。

「「すべて」についての専門家などというものは存在しない。私たちの全員が考えねばならず、その結果を、行動として、とりわけ政治的な行動として現実化するしかない。」(13ページ)

私たちの問題、なのである。

「現実主義者(リアリスト)は、理想主義者(アイデアリスト)が、正義等の大義や自由・平等・博愛といった理念に執着し、…そんな理想がかなえられている社会は不可能なユートピアだと批判する。不可能な理想を追い求めることは──たとえば暴力的なテロのようなものを正当化することにもなるので──たいへん危険で、多少の問題を抱えている現状を維持し続けるよりずっと悪いことだ、と。

しかし、新型コロナウィルスのパンデミックのような大きな危機の中では、「それだけがまさに可能な現実だ」と見なされていたことこそが実は不可能な理想、ありえないユートピアだったのではないか、と思えてくる。ここで唯一の可能な現実とされていたこととは資本主義である。」(13ページ)

資本主義社会という当然の現実と思われていることが、実は幻想に過ぎなかったのではないか。

「このパンデミック…コロナ禍が、…人新世(ひとしんせい)の環境変動の一環として生じている可能性が高い。…

もしそうなれば、私たちが今唯一絶対の可能な現実と見なしている資本主義の正常な継続こそ、不可能なこと、とうていかなわない理想状態と言うことになるのではあるまいか。…真に現実主義者であるとは、資本主義を前提にしたときには到底不可能なものとされていた「理想」を維持し続けることではないか。…意味…が完全に逆転する。理想主義者としての精神を保つことこそ、真の現実主義者である。…

本書は以上のような立場から書かれている。」(15ページ)

沈みゆくタイタニックのバンケットルームで楽しげに饗宴を続ける「リアリスト」たちこそ、永遠に続く成長というファンタジーに溺れる夢想家どもに違いない。

書物の、第1章は「人新世のコロナ禍」、第2章「普遍的連帯の(不)可能性」では、キリスト教と資本主義に触れる。第3章「惨事便乗型アンチ資本主義」は、ベーシック・インカムや現代貨幣理論のことなど。第4章「脱成長のための絶対知」では、脱成長コミュニズム、交換価値よりも使用価値を重視することなど。第5章「新世紀のコミュニズムへ」、コモンズ(社会的共通資本)のこと、資本主義に内在するコミュニズムのことなどが語られる。

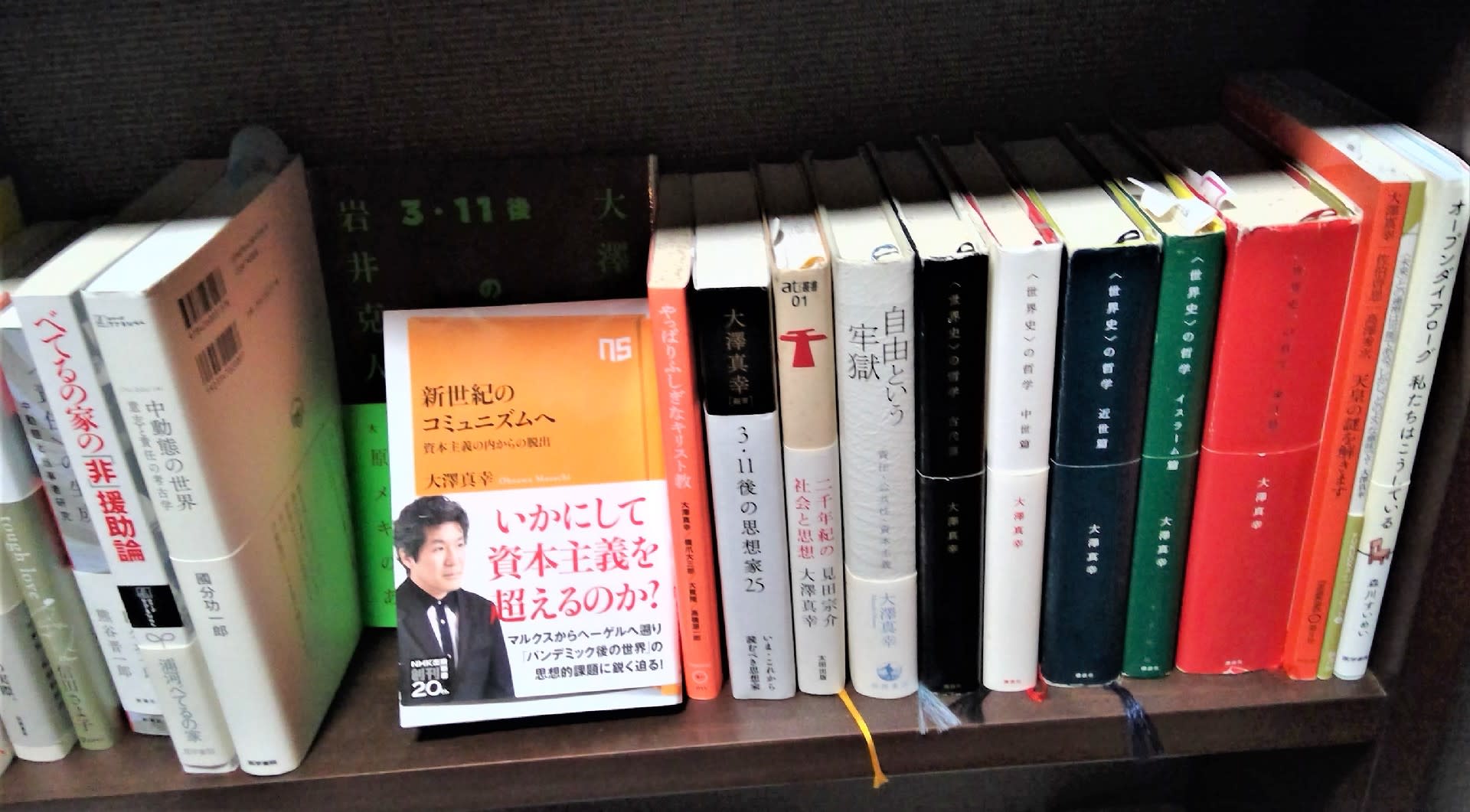

私は、この書物で、大澤氏の語ることに、100%同意すると言ってしまっていい。それは、これまで大澤氏がものしてきたすべての著作と同様に、ということである。

【ヴァルター・ベンヤミンの「今のとき」、あるいは〈未来の他者〉との連帯】

大澤氏は、第5章で次のように語る。

「ヴァルター・ベンヤミンの歴史哲学に「今のとき」というふしぎな概念がある。…第三の時間を定義する「真に新しいこと」とは、既成の枠組み(資本主義)を前提にしたときにはとうてい不可能なこと、という意味だ。反復的な闘争の中で、コミュニズムに向かいうる側の勝利とは、この第三の時間の露呈である。つまり、不可能なことの生起だ。

では、どのようなときに、第三の時間は出現するのか。それは、現在のわれわれが〈未来の他者〉の呼びかけに応じたとき、〈未来の他者〉と連帯したときではないか。」(245ページ)

第三の時間とは、「資本主義を構成する2種類の時間――直線の時間と円環の時間――の他に…ある」、「真に新しいことの始まりとしての「今」のことだ」(244ページ)という。

まさにこの今、真に新しいことをはじめるべき時である、というのだ。

「資本主義には、結果的にコミュニズムへと結びつく力と資本主義の内部にとどまろうとする力との闘争が内在している…。厳密には、この闘争から独立には、コミュニズムなるものは存在しない…。つまり、この資本主義に内在している闘争が、すでにコミュニズムである。」(244ページ)

ここでいう闘争は、暴力革命のことではないだろう。真に言論的なものでなくてはならない。言論から、行動が開始される。この行動は、「現在のわれわれが〈未来の他者〉の呼びかけに応じたとき」に始まるものである。

が、しかし、私たちが、〈未来の他者〉の呼びかけに応じて脱成長を掲げ真のコミュニズムを実現しようとする斎藤幸平氏や大澤真幸氏に、具体的に連帯し、行動を開始することは可能なのか?いかにして可能になるのか。問いは残されたままである。もちろん、大澤氏も言うとおり、問いが発せられ続けること、が肝要ではある。

※大澤真幸は、もっと読んでいるが、とりあえず以下の3冊を紹介しておきたい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます