梶原さい子は、歌人。1971年気仙沼市唐桑町生まれ。ブックカバーに「河野裕子に出会い、歌を詠み始める」とある。

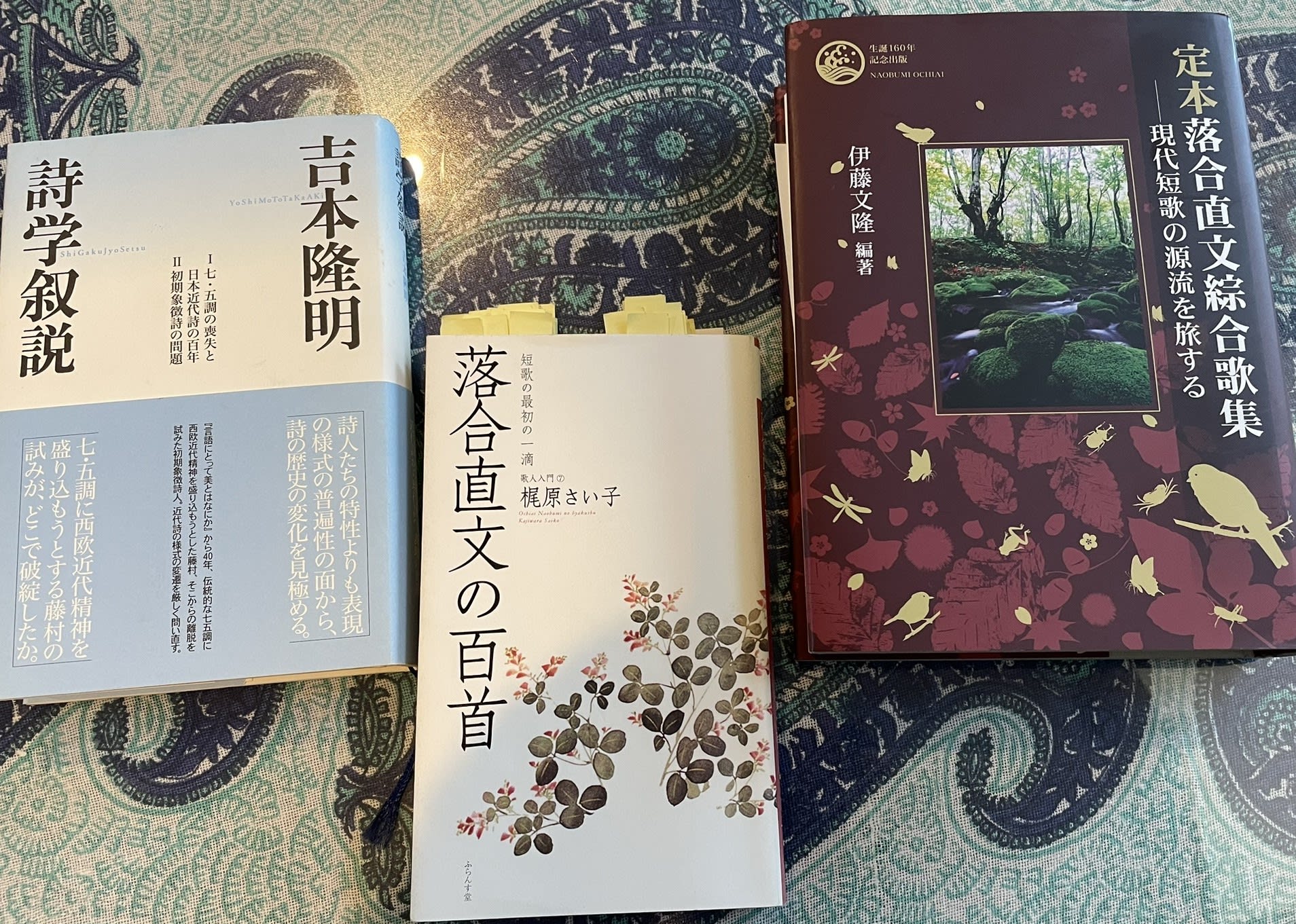

【落合直文、近代短歌の源流】

落合直文は、今の気仙沼市、片浜に居館を構えた鮎貝氏の出。学問として、また、実作者として、両面において、明治以降の最初期の正統な文学者である。日本近代文学の創始者、と言っても過言ではないだろう。著者による解説の冒頭に、歌人前田透の言葉を引いている。

「近代短歌の流れを遡っていくと、その水源地帯に連なる山々の、もっとも奥に位置する山に行き当たる。それが落合直文である。(『落合直文―近代短歌の黎明―』」

そして、梶原氏自身が、「短歌の最初の一滴はここからにじみ出た」と記す。

さて、著者は、唐桑に古くから鎮座し、源頼朝の重臣梶原景時の兄景実が開祖と伝えられ、以降その子孫が代々宮司を務めてきた、早馬神社の娘である。

その大叔母に、詩人梶原しげよがいる。東京都立大学のフランス文学の教授となる高村智と文通し、結婚したという。日本国内よりもフランス、イタリア等の海外で評価が高かったと言われている。いま、神社境内に記念館が建立されたが、話に聞くと、近々、思潮社の現代詩文庫から詩集が発刊されるらしい。

書物冒頭は、直文の次の一首である。

「名もしれぬちひさき星をたづねゆきて住まばやと思ふ夜半もありけり」

梶原の解説は、

「…「名もしれぬちいさき星」に住みたいとは、なんてロマンチックな発想だろう。…そして、そんな夜半もあるというところには、現代にも通じる、心は揺れるものだという認識が映っている。

発想がみずみずしく、今詠まれた歌だと言っても、違和感がない。新しい時代の新しい歌を、直文が志向していたことがよくわかる。」(4-5ページ)

直文が、江戸時代以前の古い文学の伝統を踏まえているというところよりも、むしろ、現代につながるところを読み取り、紹介しようとしている。

【山の向こうへ あるいは現代詩の源流】

明治14年作という、次の歌も紹介している。伊勢から東京へ向かう道すがらの歌である。

「うちむれてかへる樵夫にこととはむ明日もこゆべき山はありやと」(8-9ページ)

梶原は、この山は「いろは歌の「有為の奥山けふ越えて」の人生の山も想像させる。また、「こととはむ~ありやと」は、伊勢物語の東下りの段に拠っている。現前の景色と古典世界の重なり合い。この道行きは、歌枕を旅するものでもあり、文学者落合直文の出発点でもある」と語る。

私は、例のカール・ブッセの、上田敏が訳した「山のあなたの空遠く幸い住むと人のいう」というあの詩を思い出したが、ウィキペディアを見ると、訳詩集『海潮音』の出版は、明治38年のようである。直文のこの歌が、上田敏の翻訳に影響を与えた、と言っていいのではないか。

直文は、「青葉茂れる桜井の~」で始まる「桜井の里」や「孝女白菊の歌」などを著わし、日本現代詩の草創期を画する新体詩の運動においても、森鴎外や上田敏らの、むしろ先達に位置したといっていいのかもしれない。吉本隆明にも、このあたりのことに触れている書物がある。

【緋縅、恋人…】

次に挙げる歌々は、気仙沼市内に歌碑があるなど、私たち地元のものにとってもなじみ深いものであるが、梶原氏の解説は、ぜひ書物にあたって熟読いただきたい。

「緋縅の鎧をつけて太刀はきてみばやとぞ思ふ山桜花」(24-25ページ)

「ひとつもて君を祝はむ一つもて親を祝はむ二もとある松」(38-39ページ)

「砂の上にわが恋人の名をかけば波のよせきてかげもとどめず」(86-87ページ)

「さわさわとわが釣りあげし小鱸のしろきあぎとに秋の風ふく」(130-131ページ)

「おくところよろしきをえておきおけば皆おもしろし庭の庭石」(146-147ページ)

【洒脱な落語】

書中に、落語家の三代目三遊亭円遊を取り上げた、何かわけのわからない歌がある。

「円遊がわれをすててこてけれつのぱりすの里に行かむとすらむ」(144-145ページ)

梶原氏の解説によれば、

「一読、???と思う強烈な言葉遊びの歌。「てけれつのぱ」は、落語「死に神」で、似非医者が呪文を掛けるときの、いかにもインチキそうな文句の一部…。円遊もまた、それまでの落語・寄席の世界に新しい方向性をもたらした人物である。

「すてて」と「すててこ」、「ぱ」と「ぱりす」の掛詞が滑らかに進む。ばかばかしいだけでなく。小粋さ、そして艶がある」

なるほど。大衆文芸とも深い同時性の中にあったということだろう。解説では触れていないが、ぱりすとは、フランスの首都パリのことに違いない。巴里、と書いた方がいいか。江戸を脱しつつある明治の新しい時代の雰囲気が明らかで、洒脱である。

【萩乃家、辞世】

末尾近く、98首めは、

「萩寺は萩のみおほし露の身のおくつきどころこことさだめむ」(198-199ページ)

直文は、萩を愛し、萩乃家と号した。おくつきは、奥津城である。(今は、神道形式の墓石に、こう記されているケースが多い。)

直文の葬儀の際、「葬列は長く、「福沢諭吉以後例を見ず、会葬者千二百余名」だったそうだ」と、梶原氏は記す。

【伊藤文隆氏の仕事】

最後に、冒頭の見開きに戻りたい。凡例に以下のように記されている。

「出典は、伊藤文隆編著『定本落合直文綜合歌集』。これは『改訂 落合直文全歌集』(二〇〇三年 落合直文会)をさらに校訂したものである。」

伊藤文隆先生は、気仙沼高校、鼎ヶ浦高校など、気仙沼地域の高校で長く国語科教員を務められ、大量の読書と大量の作文という独自の教育方法を行ない、また、地域の歌人、詩人も取り上げて。教え子らとともに研究を進めるうちに、落合直文という、地域の巨大な先人に出会いなおし、その掘り起こし、再発見に取り組まざるを得ないと心を定め、そこに自らの天命を見いだした人物である。先生のお仕事なしには、梶原氏のこの著作もなかったはずである。

私として、まずは、伊藤先生の労作を紹介すべきところではあったが、大部の書物であり、参照すべき校訂済みの原典として、本棚に鎮座してもらっている状態である。このたび、梶原氏が、うち短歌百首を厳選して紹介された。これは私としても望外の喜びである。

考えてみると、梶原氏は、鼎ヶ浦高校時代に、直接、伊藤先生の薫陶を受けた生徒であっただろうか?確認すればすぐ分かることであるが、ここでは、あえて、その可能性があったということにとどめておきたい。これもまた興趣であろう。

梶原さい子氏によるこの書物は、気仙沼人必読の一冊であり、地域の家庭に必置の一冊である。いや、気仙沼というのみならず、現代日本の、日本の文化を大切にしようとする人であるなら必携の書である、とまで言ってしまうと、地元の人間の贔屓の引き倒しともなるが、そこは、地元民であることに免じてご海容いただきたい。

注)吉本隆明『詩学序説』思潮社2006p.175

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます