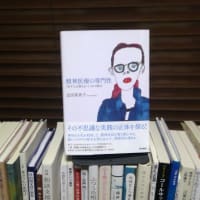

宇野亜喜良氏の妖しいイラストレーションと石津ちひろ氏の奇妙なアナグラムの合成物。

宇野亜喜良氏の妖しいイラストレーションと石津ちひろ氏の奇妙なアナグラムの合成物。

帯には「人名のアナグラムとイラストレーションのメタモルフォーゼ」とある。メタモルフォーゼ、つまり、昆虫の変態。幼虫から成虫へ、さなぎの時期を経て変容すること。

アナグラムとは、「文字の順番を並べ替えることによって、ある言葉を別の言葉へと変容させる遊びのことです。」(はじめに 4ページ)

「変容前後の二つの言葉には何らかのcorrespondance(コレスポンダンス-照応)めいたものが存在することに気づきます。…(中略)…この遊びには人や物事の本質を曝け出す要素がひそんでいるのではないか、と思えてくるのです。」(4ページ)

宇野亜喜良氏のイラストは、妖しく美しい。ロリータという名前の少女や似たような名前の少年が、そこかしこに潜んでいるようにも思える。幼児から成人への変態の時期。

さて、石津氏によるアナグラムの実例を挙げて行く。

「宙から花屋」というのは、中原中也。

「ペンの細工師」は、草野心平、「ゆらりイタチ倦(う)む」は田村隆一、「古老、闘う村」は高村光太郎、「神の寄る塩」が吉岡実、谷川俊太郎は「白、豊かに歌わん」、与謝野晶子は「このよき朝」、石川啄木が「ぼく、四角い綿」、「責めそうな月」は夏目漱石、「長生きほたる」が稲垣足穂と、挙げていけば切りがない。(29~35ページから抜粋)

全部で300近い数が並べられている。

イラストは、時にリアルで、時にアナグラムの意味に寄り添い、シリアスでユーモラスで、描き込まれ、筆数を押さえて、と自由奔放に変容していくが、どれも妖しく観るものを誘い込むような魅力に満ちている。

もともとの人名と、並べ変えられた言葉の意味、そして、イラストレーション、それらが、並列に置かれ、放置され、絡まり合い、愛撫し合い、コレスポンダンス(万物照応)の実証(エヴィダンス)となる。Aが赤いとか、Eが青いとか、Uが緑だとか、恣意的なのに必然的でもあるような共感覚めいた照応。

常識的な共通感覚ではない、歪んだ感覚の正常ならざる通信。密通。

冒頭、「升や大豆」が山田五十鈴か、「若様と見破ろう」が若山富三郎か、など、ふふふ、と小さく笑いながら、軽い気持ちで読み進めてしまうが、実は、安易に踏み込んではいけない世界、なのかもしれない。