“おうし座分子雲”の中で“星の卵”から“星のヒナ”へと成長する各段階がとらえられたんですねー

観測に用いられたのは、アルマ望遠鏡を構成する一部、そう日本が開発を担当したアタカマ・コンパクト・アレイ。

これにより、多数の“星の卵”の観測から、星が誕生する道筋の解明がまた一歩進んだようです。

“分子雲コア”の中で物質が集まることで星が誕生する

恒星は、星々の間に漂うガスやチリが自らの重力によって集まることで誕生します。

そして、星間物質が密集する場所では、水素分子を主成分とする“分子雲”となって存在しているんですねー

“分子雲”の多くは天の川に沿って存在していて、その一つに“おうし座分子雲”があります。

おうし座の方向に位置する“おうし座分子雲”は、地球からの距離が450光年と比較的近いので、これまで盛んに観測されてきました。

“おうし座分子雲”の中には、ガスが特に濃い“分子雲コア”と呼ばれる領域が約50個存在しています。

“分子雲コア”は“星の卵”とも言え、その中でさらに物質が重力によって集まることで、一つの星(あるいは一対の連星系)が誕生します。

“分子雲コア”は、その進化の初期段階では非常になめらかな内部構造をしていて、時間が進むにつれ中心部の物質密度が高まり、やがて原始星が誕生することになります。

“おうし座分子雲”にはこうした“分子雲コア”が多数あり、その一部にはすでに原始星を宿しているものも発見されています。

でも、理論計算とは違って、原始星の誕生には10万年規模の時間がかかるので、人間がひとつの天体をずっと追いかけて観測することはできません。

さらに、星がまだ生まれていない“分子雲コア”については、これまでの電波望遠鏡では解像度が不足していたので、中心部のガス密度が高まって内部の構造が発達し始めているかどうかを特定し、その進化の様子を明らかにすることが困難でした。

“分子雲コア”観測に最適なアタカマ・コンパクト・アレイ

今回、大阪府立大学や名古屋大学、国立天文台などの研究者からなるチームが目指したのは、アルマ望遠用を用いて“おうし座分子雲”内にある“分子雲コア”のほぼ全てを観測し、その進化段階を明らかにすること。

さまざまな成長段階にある天体を調べ、進化の道筋を理解しようとしたわけです。

ただ、“分子雲コア”は個々の原始星に比べるとずっと大きく広がっていて、さらに内部構造も乏しいという特徴があるんですねー

アルマ望遠鏡のように多数のアンテナを組み合わせて観測する電波干渉計は、一般的にはこのような特徴を持つ天体の観測には不向きとされてきました。

そこで今回の研究で用いたのは、アルマ望遠鏡の中でもアタカマ・コンパクト・アレイの口径7メートルアンテナのみ。

のっぺりと広がった天体の進化を電波干渉計で観測するには、電波干渉計を構成するアンテナをできるだけ近接させて設置する必要があります。

アルマ望遠鏡の場合、口径12メートルアンテナよりも口径7メートルアンテナの方が密集して配置されているので、“分子雲コア”を観測するには最適だったわけです。

研究チームは、アタカマ・コンパクト・アレイの7メートルアンテナのみを用いて、“おうし座分子雲”にある“分子雲コア”39天体を観測。

そのうち7天体はすでに内部に原始星があることが知られており、32天体はまだ原始星が作られる前段階のものでした。

観測の結果、原始星を持つ“分子雲コア”の全てと、原始星を持たない“分子雲コア(星なしコア)”のうち12天体で濃いガスに含まれるチリが放つ電波の検出に成功。

電波が検出されなかった星なしコアは、アタカマ・コンパクト・アレイでもその姿をとらえることができないほど内部構造が発達していない、非常に若い段階にあるようです。

今回の研究で明らかになったのは、水素分子の密度がある値(おおよそ1立方センチ当たり100万個)を超えると、自分自身の重力に支配されて星へと急速に進化すること。

“分子雲コア”には、磁場やガスのランダムな運動による収縮を妨げる力が働いていますが、自分自身の重力がそれらに打ち勝って星へと進化する条件を精度良く突き止めたことになります。

誕生直後の原始星“ファーストコア”

一方、原始星を持たないと思われていた“分子雲コア”のうちの一つ“MC35”で発見されたのが、中心部から両側に向かって移動するガスの流れ。

これは、原始星に特有のアウトフロー(双極分子流)と考えられます。

アウトフローの広がりはおよそ2000天文単位と、一般的な原始星のアウトフローに比べると規模の小さいものでした。

広がりとガスの移動速度からアウトフローの年齢を求めてみると、導き出されたのは数千年という非常に若い値でした。

原始星は一般的に赤外線で輝きます。

でも、誕生直後の“ファーストコア”と呼ばれる段階は温度も低く、発する赤外線は大変弱いと考えられています。

これまでの観測では“MC35”に赤外線源は確認されておらず、今回発見されたアウトフローの性質は理論的に予想されるものと矛盾はありませんでした。

このことから、中心には“ファーストコア”が存在しているようです。

理論的研究では“ファーストコア”は、数千年から数万年でより明るく輝く原始星に成長すると考えられています。

ただ、これは“分子雲コア”の成長に必要な時間と比べると短時間なので、“ファーストコア”を実際に観測できる確率は非常に低くなります。

これまでも、他の領域でいくつか候補天体が報告されていますが、数が限られているんですねー

より詳しく観測ができる地球から最も近い星形成領域の一つ“おうし座分子雲”で“ファーストコア”が見つかったのは、今回が初めてのことでした。

おうし座における“星の卵”と“星のヒナ”の研究は、日本の研究者たちが名古屋大学4メートル電波望遠鏡や国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡を使って1990年代から研究してきたテーマです。

今回の“おうし座分子雲”の研究で使われたアタカマ・コンパクト・アレイも日本が開発したものです。

今後、研究チームでは、より解像度の高い観測や、環境の異なる外の分子雲の観測を進め、星の多様性の起源に迫るそうです。

こちらの記事もどうぞ

観測に用いられたのは、アルマ望遠鏡を構成する一部、そう日本が開発を担当したアタカマ・コンパクト・アレイ。

これにより、多数の“星の卵”の観測から、星が誕生する道筋の解明がまた一歩進んだようです。

“分子雲コア”の中で物質が集まることで星が誕生する

恒星は、星々の間に漂うガスやチリが自らの重力によって集まることで誕生します。

そして、星間物質が密集する場所では、水素分子を主成分とする“分子雲”となって存在しているんですねー

“分子雲”の多くは天の川に沿って存在していて、その一つに“おうし座分子雲”があります。

おうし座の方向に位置する“おうし座分子雲”は、地球からの距離が450光年と比較的近いので、これまで盛んに観測されてきました。

“おうし座分子雲”の中には、ガスが特に濃い“分子雲コア”と呼ばれる領域が約50個存在しています。

“分子雲コア”は“星の卵”とも言え、その中でさらに物質が重力によって集まることで、一つの星(あるいは一対の連星系)が誕生します。

“分子雲コア”は、その進化の初期段階では非常になめらかな内部構造をしていて、時間が進むにつれ中心部の物質密度が高まり、やがて原始星が誕生することになります。

“おうし座分子雲”にはこうした“分子雲コア”が多数あり、その一部にはすでに原始星を宿しているものも発見されています。

| コンピュータシミュレーションが描き出した“分子雲コア”から“ファーストコア”が誕生するまでの進化過程。アタカマ・コンパクト・アレイの観測では、中心のガス密度が徐々に高くなり赤く表示された部分(1立方センチあたり約100万個)をとらえていると考えられる。シミュレーションには国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ“アテルイII”が使用された。(Credit: 松本倫明 (法政大学)) |

さらに、星がまだ生まれていない“分子雲コア”については、これまでの電波望遠鏡では解像度が不足していたので、中心部のガス密度が高まって内部の構造が発達し始めているかどうかを特定し、その進化の様子を明らかにすることが困難でした。

“分子雲コア”観測に最適なアタカマ・コンパクト・アレイ

今回、大阪府立大学や名古屋大学、国立天文台などの研究者からなるチームが目指したのは、アルマ望遠用を用いて“おうし座分子雲”内にある“分子雲コア”のほぼ全てを観測し、その進化段階を明らかにすること。

さまざまな成長段階にある天体を調べ、進化の道筋を理解しようとしたわけです。

ただ、“分子雲コア”は個々の原始星に比べるとずっと大きく広がっていて、さらに内部構造も乏しいという特徴があるんですねー

アルマ望遠鏡のように多数のアンテナを組み合わせて観測する電波干渉計は、一般的にはこのような特徴を持つ天体の観測には不向きとされてきました。

そこで今回の研究で用いたのは、アルマ望遠鏡の中でもアタカマ・コンパクト・アレイの口径7メートルアンテナのみ。

のっぺりと広がった天体の進化を電波干渉計で観測するには、電波干渉計を構成するアンテナをできるだけ近接させて設置する必要があります。

アルマ望遠鏡の場合、口径12メートルアンテナよりも口径7メートルアンテナの方が密集して配置されているので、“分子雲コア”を観測するには最適だったわけです。

アタカマ・コンパクト・アレイは、南米チリのアタカマ砂漠に設置されたアルマ望遠鏡の一部。日本が開発を担当した16台のパラボラアンテナ(直径12メートル4台、直径7メートル12台)が、アンテナ群の中心付近にコンパクトに配置されている。アルマ望遠鏡の50台の12メートルアンテナではとらえきれない、大きく広がった天体が発する電波を余すことなくキャッチすることができ、アルマ望遠鏡が撮影する電波写真をより高精度なものにすることが可能。

研究チームは、アタカマ・コンパクト・アレイの7メートルアンテナのみを用いて、“おうし座分子雲”にある“分子雲コア”39天体を観測。

そのうち7天体はすでに内部に原始星があることが知られており、32天体はまだ原始星が作られる前段階のものでした。

観測の結果、原始星を持つ“分子雲コア”の全てと、原始星を持たない“分子雲コア(星なしコア)”のうち12天体で濃いガスに含まれるチリが放つ電波の検出に成功。

電波が検出されなかった星なしコアは、アタカマ・コンパクト・アレイでもその姿をとらえることができないほど内部構造が発達していない、非常に若い段階にあるようです。

今回の研究で明らかになったのは、水素分子の密度がある値(おおよそ1立方センチ当たり100万個)を超えると、自分自身の重力に支配されて星へと急速に進化すること。

“分子雲コア”には、磁場やガスのランダムな運動による収縮を妨げる力が働いていますが、自分自身の重力がそれらに打ち勝って星へと進化する条件を精度良く突き止めたことになります。

|

| “おうし座分子雲”とそれに含まれる多数の“分子雲コア”。ヨーロッパ宇宙機関の赤外線天文衛星“ハーシェル”が遠赤外線で観測した“おうし座分子雲”を背景に、アルマ望遠鏡で観測した星のない分子雲コア12天体(“ファーストコア”候補天体を含む)を合成した画像。(Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), Tokuda et al. ESA/Herschel) |

誕生直後の原始星“ファーストコア”

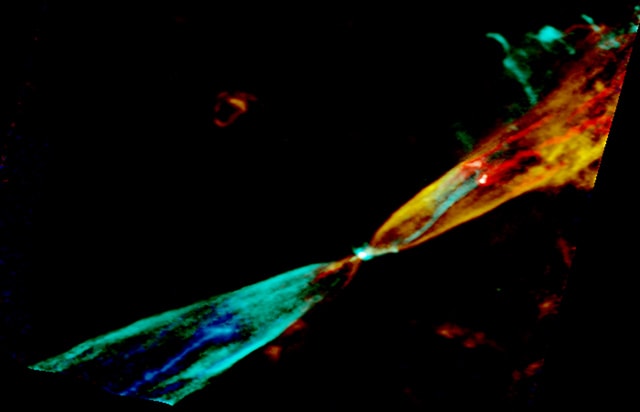

一方、原始星を持たないと思われていた“分子雲コア”のうちの一つ“MC35”で発見されたのが、中心部から両側に向かって移動するガスの流れ。

これは、原始星に特有のアウトフロー(双極分子流)と考えられます。

アウトフローの広がりはおよそ2000天文単位と、一般的な原始星のアウトフローに比べると規模の小さいものでした。

1天文単位は太陽~地球間の平均距離、約1億5000万キロに相当する。

広がりとガスの移動速度からアウトフローの年齢を求めてみると、導き出されたのは数千年という非常に若い値でした。

原始星は一般的に赤外線で輝きます。

でも、誕生直後の“ファーストコア”と呼ばれる段階は温度も低く、発する赤外線は大変弱いと考えられています。

| “ファーストコア”が形成されている中心部分までズームインし、その後ズームアウトした様子。(Credit: 松本倫明(法政大学)) |

このことから、中心には“ファーストコア”が存在しているようです。

理論的研究では“ファーストコア”は、数千年から数万年でより明るく輝く原始星に成長すると考えられています。

ただ、これは“分子雲コア”の成長に必要な時間と比べると短時間なので、“ファーストコア”を実際に観測できる確率は非常に低くなります。

これまでも、他の領域でいくつか候補天体が報告されていますが、数が限られているんですねー

より詳しく観測ができる地球から最も近い星形成領域の一つ“おうし座分子雲”で“ファーストコア”が見つかったのは、今回が初めてのことでした。

おうし座における“星の卵”と“星のヒナ”の研究は、日本の研究者たちが名古屋大学4メートル電波望遠鏡や国立天文台野辺山宇宙電波観測所の45メートル電波望遠鏡を使って1990年代から研究してきたテーマです。

今回の“おうし座分子雲”の研究で使われたアタカマ・コンパクト・アレイも日本が開発したものです。

今後、研究チームでは、より解像度の高い観測や、環境の異なる外の分子雲の観測を進め、星の多様性の起源に迫るそうです。

こちらの記事もどうぞ