「月は常に、いびつな形のチリの雲に包まれている。」

っということが分かったそうです。

大気のない月の周りに雲がある?

ってだけでも奇妙なんですが、

なんと、このチリの雲を作り出した犯人は彗星なんですねー

彗星は小さなチリ粒子をまき散らしながら、太陽の周りを回っています。

この軌道に残ったチリ粒子が月に衝突すると、

月のチリが一時的に宇宙空間に舞い上がるそうです。

流星群の時期に増えるチリ

観測によると、月の上空には常に平均120キロのチリが漂っていて、

このチリは、月面からまき上げられてから約10分間上空にとどまっているようです。

最初の5分で高度100キロまで上昇し、

残りの5分で下降して、そっと月面に戻るんですねー

これらのデータを収集したのが、

NASAの月探査機“LADEE”に搭載された“LDEX”という実験装置。

“LDEX”は半年にわたり、

月の高度20キロ~100キロを舞うチリを採取していました。

地球の大気には毎日約100トンの宇宙チリが降り注いでいます。

月にも同じペースで宇宙チリが降り注いでいるなら、

毎日約5トンの宇宙チリが月面に衝突している計算になります。

“LDE”は、衝突により舞い上がった直径0.3ミクロンの月のチリを、

毎分平均1個検出していました。

でも流星群の時期には、その数が大きく増えることに…

流星群は、

地球(と月)が彗星の軌道に残されたチリ粒子の雲の中を通り、

そのチリ粒子が降り注ぐ現象です。

月を包む雲は、いびつな形をしていて、

月の昼の側と夜の側の境界線(明暗境界線)付近で、

厚くなっています。

このような雲ができるのは、月面に衝突するチリ粒子の多くが、

彗星に由来しているからだと考えられます。

小惑星の場合は軌道が円に近いので、

放出されたチリ粒子が月に衝突する速度は小さくなります。

これに対し、離心率の大きい軌道を運動する彗星の場合には、

放出されたチリ粒子の速度がひじょうに大きくなるんですねー

宇宙飛行士が見た謎の光

“LADEE”による観測結果は、

半世紀前から科学者を悩ませてきた「謎の月面発光現象」の解明にも、

大きく関わっています。

1960年代のこと、

NASAの無人月着陸機“サーベイヤー”に搭載されたテレビカメラが、

日の出の直前に、地平線の上空が光っているのを記録しました。

その後、アポロ計画の宇宙飛行士の数人も、

同じく日の出の直前、

地平線上の高い位置に明るい光が見えたと報告しています。

宇宙飛行士たちは、

「上空にまき上げられた月面のチリに太陽光が反射している」

っと思っていました。

ただ、大気のない天体で、

そんなに高いところまでチリがまき上げられる仕組みが、

分かりませんでした。

なので、1972年に最後の宇宙飛行士が月に降り立ったときには、

月面のチリを分析するための装置を持ち込んでいます。

この装置によって、月の昼の側から夜の側に入るたびに、

チリの量が顕著に増加することが明らかになることに…

そして科学者たちは40年にわたり、

この測定結果の意味を解明しようと努力することになります。

いま有力なのは、月面でときどき静電気が強まると、

重力に打ち勝ってチリが宇宙空間にまき上げられるという説。

“LADEE”は、高い位置までチリがまき上がっている証拠を発見しました。

でも、このチリは宇宙飛行士の目で確認できるほど、

分厚い雲ではありませんでした。

だとすると、アポロ計画の宇宙飛行士たちが見た光は何だったのか?

この謎を解くのには、

もう一度、人を月に送り込む必要があるのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ おつかれさん“LADEE”。ミッション完了で月面へ制御落下

っということが分かったそうです。

|

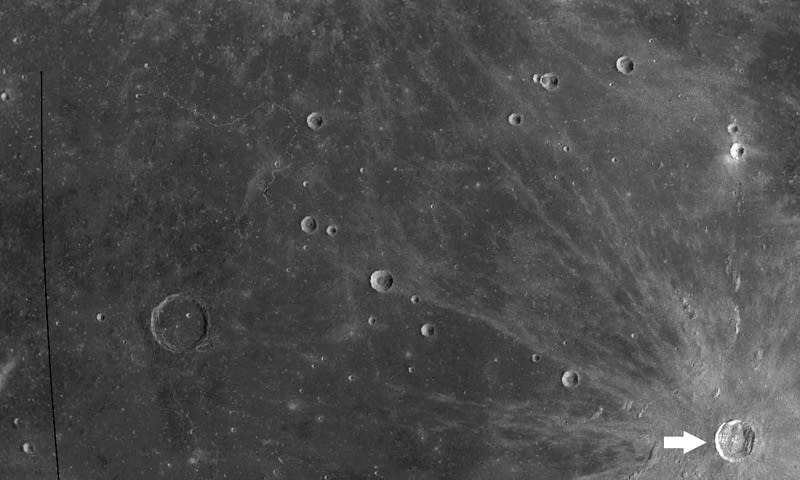

| アポロ計画の宇宙飛行士たちは、月の地平線上に謎の光を目撃している。 写真はアメリカの月探査機“クレメンタイン”が撮影したもの。 |

大気のない月の周りに雲がある?

ってだけでも奇妙なんですが、

なんと、このチリの雲を作り出した犯人は彗星なんですねー

彗星は小さなチリ粒子をまき散らしながら、太陽の周りを回っています。

この軌道に残ったチリ粒子が月に衝突すると、

月のチリが一時的に宇宙空間に舞い上がるそうです。

流星群の時期に増えるチリ

観測によると、月の上空には常に平均120キロのチリが漂っていて、

このチリは、月面からまき上げられてから約10分間上空にとどまっているようです。

最初の5分で高度100キロまで上昇し、

残りの5分で下降して、そっと月面に戻るんですねー

|

| 月のまわりには常にいびつな形のチリの雲がある。 イラストの雲の色はチリの量を示し、灰色の円は月面に衝突するチリ粒子と、 月探査機“LADEE”の軌道を示している。 |

これらのデータを収集したのが、

NASAの月探査機“LADEE”に搭載された“LDEX”という実験装置。

“LDEX”は半年にわたり、

月の高度20キロ~100キロを舞うチリを採取していました。

地球の大気には毎日約100トンの宇宙チリが降り注いでいます。

月にも同じペースで宇宙チリが降り注いでいるなら、

毎日約5トンの宇宙チリが月面に衝突している計算になります。

“LDE”は、衝突により舞い上がった直径0.3ミクロンの月のチリを、

毎分平均1個検出していました。

でも流星群の時期には、その数が大きく増えることに…

流星群は、

地球(と月)が彗星の軌道に残されたチリ粒子の雲の中を通り、

そのチリ粒子が降り注ぐ現象です。

月を包む雲は、いびつな形をしていて、

月の昼の側と夜の側の境界線(明暗境界線)付近で、

厚くなっています。

このような雲ができるのは、月面に衝突するチリ粒子の多くが、

彗星に由来しているからだと考えられます。

小惑星の場合は軌道が円に近いので、

放出されたチリ粒子が月に衝突する速度は小さくなります。

これに対し、離心率の大きい軌道を運動する彗星の場合には、

放出されたチリ粒子の速度がひじょうに大きくなるんですねー

宇宙飛行士が見た謎の光

“LADEE”による観測結果は、

半世紀前から科学者を悩ませてきた「謎の月面発光現象」の解明にも、

大きく関わっています。

1960年代のこと、

NASAの無人月着陸機“サーベイヤー”に搭載されたテレビカメラが、

日の出の直前に、地平線の上空が光っているのを記録しました。

その後、アポロ計画の宇宙飛行士の数人も、

同じく日の出の直前、

地平線上の高い位置に明るい光が見えたと報告しています。

|

| 彗星の軌道に残されたチリ粒子が月に衝突すると、 月面のチリがまき上げられることがある。 |

宇宙飛行士たちは、

「上空にまき上げられた月面のチリに太陽光が反射している」

っと思っていました。

ただ、大気のない天体で、

そんなに高いところまでチリがまき上げられる仕組みが、

分かりませんでした。

なので、1972年に最後の宇宙飛行士が月に降り立ったときには、

月面のチリを分析するための装置を持ち込んでいます。

この装置によって、月の昼の側から夜の側に入るたびに、

チリの量が顕著に増加することが明らかになることに…

そして科学者たちは40年にわたり、

この測定結果の意味を解明しようと努力することになります。

いま有力なのは、月面でときどき静電気が強まると、

重力に打ち勝ってチリが宇宙空間にまき上げられるという説。

“LADEE”は、高い位置までチリがまき上がっている証拠を発見しました。

でも、このチリは宇宙飛行士の目で確認できるほど、

分厚い雲ではありませんでした。

だとすると、アポロ計画の宇宙飛行士たちが見た光は何だったのか?

この謎を解くのには、

もう一度、人を月に送り込む必要があるのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ おつかれさん“LADEE”。ミッション完了で月面へ制御落下