月のクレーターから放射状に伸びる明るい筋“光条”の、

不均一なパターン。

これが、どのような条件で作られるのかが、

月探査機“かぐや”の観測データや、シミュレーションなどから、

明らかになってきたんですねー

月のクレーターを天体望遠鏡で見ると、放射状に伸びる明るい筋“光条”が見えます。

隕石などの衝突でクレーターが作られた際に、

噴射物が飛び散ってできたパターンが“光条”です。

“光条”が、

なぜ、明るく見るのかについては、

過去にも多くの研究が行われているのですが、

なぜ、不均一に分布するのかについては、

これまで、あまり研究されることがありませんでした。

この研究では、衝突実験の結果と、

月周回探査機“かぐや”の観測データを用いた解析結果、

そしてシミュレーション計算とを、組み合わせることによって、

“光条”の不均一な分布が、どのようにして生成されるのかを調べています。

ガラスビーズなどを利用した衝突実験の結果、

衝突による噴出物は、ゆるい網の目状に分布することが分かります。

そして、この網の目状のパターンは、

“かぐや”が地形カメラでとらえたクレーターの“光条”パターンと、

ひじょうに良く似ていることも確認されました。

さらに、シミュレーション計算によって、

粒子間の反発係数が小さい(跳ね返りにくい)状態だと、

このような明瞭な網の目状のパターンが、

出来やすいことも明らかになることに…

この研究結果では、

これまで良く分からなかったクレーターの“光条”の形成プロセスが、

粒子の物性に影響されていることが示されたんですねー

このことは、今後の天体表面における地史の解明に、

大きな手がかりを与えてくれるようですよ。

こちらの記事もどうぞ ⇒ 月の“うさぎ”は天体の衝突で生まれた? 月探査機“かぐや”

不均一なパターン。

これが、どのような条件で作られるのかが、

月探査機“かぐや”の観測データや、シミュレーションなどから、

明らかになってきたんですねー

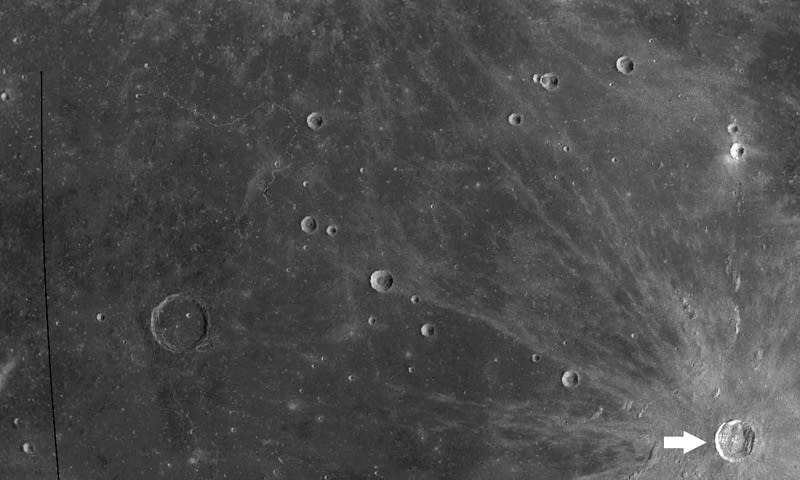

|

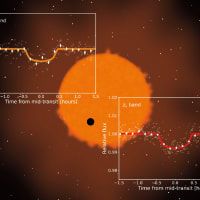

| “かぐや”の地形カメラが撮影したケプラークレーター(右下)。 放射状に伸びた“光条”が見える。 |

月のクレーターを天体望遠鏡で見ると、放射状に伸びる明るい筋“光条”が見えます。

隕石などの衝突でクレーターが作られた際に、

噴射物が飛び散ってできたパターンが“光条”です。

“光条”が、

なぜ、明るく見るのかについては、

過去にも多くの研究が行われているのですが、

なぜ、不均一に分布するのかについては、

これまで、あまり研究されることがありませんでした。

この研究では、衝突実験の結果と、

月周回探査機“かぐや”の観測データを用いた解析結果、

そしてシミュレーション計算とを、組み合わせることによって、

“光条”の不均一な分布が、どのようにして生成されるのかを調べています。

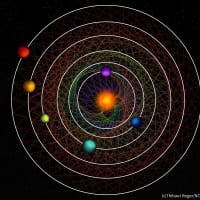

ガラスビーズなどを利用した衝突実験の結果、

衝突による噴出物は、ゆるい網の目状に分布することが分かります。

そして、この網の目状のパターンは、

“かぐや”が地形カメラでとらえたクレーターの“光条”パターンと、

ひじょうに良く似ていることも確認されました。

さらに、シミュレーション計算によって、

粒子間の反発係数が小さい(跳ね返りにくい)状態だと、

このような明瞭な網の目状のパターンが、

出来やすいことも明らかになることに…

この研究結果では、

これまで良く分からなかったクレーターの“光条”の形成プロセスが、

粒子の物性に影響されていることが示されたんですねー

このことは、今後の天体表面における地史の解明に、

大きな手がかりを与えてくれるようですよ。

|

| ガラスビーズを用いた衝突実験でできた、 網目状の噴出物のパターン。 |

こちらの記事もどうぞ ⇒ 月の“うさぎ”は天体の衝突で生まれた? 月探査機“かぐや”