すばる望遠鏡の新しい装置を使った原始惑星系円盤の観測で、これまで円盤中の惑星から発せられていると考えられてきた光のほとんどが、実際には円盤の散乱光だと分かってきたんですねー

このことは、惑星は想定よりも小さいということを示しているのかもしれません。

原始惑星系円盤からの光をとらえる

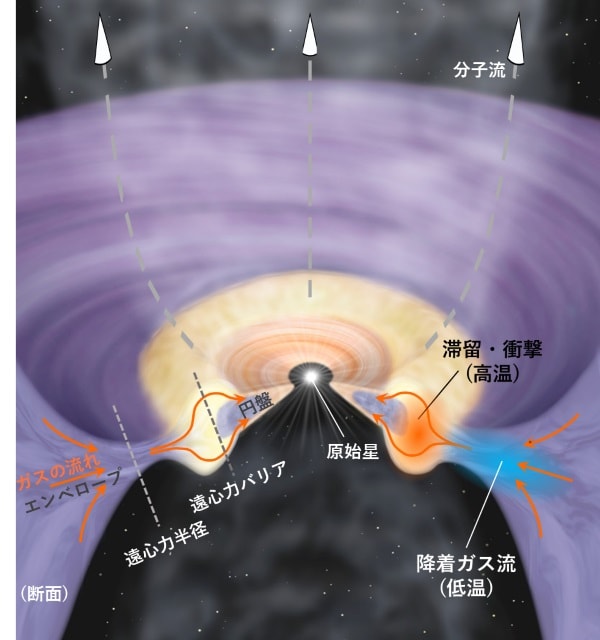

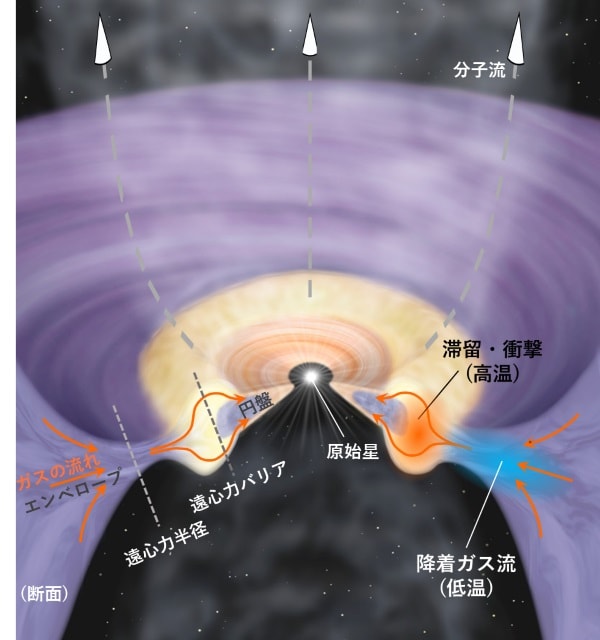

おうし座の方向約500光年彼方にある若い太陽型の星“LkCa 15”の周囲には、惑星の材料になるガスやチリで作られた原始惑星系円盤が広がっています。

この円盤には大きな隙間が見られ、この隙間で若い惑星が形成されていると考えられています。

これまでの観測から予測されているのは、“LkCa 15”は若い頃の太陽系に似た惑星系を持っていて、木星よりも質量が大きい形成途中の3つの惑星候補天体があるということ。

3つの惑星があるのは、中心星“LkCa 15”から数十億キロ離れたところ。

太陽系では土星~海王星の軌道に相当する場所なんですが、これら惑星からの光を太陽系と同じようなスケールで地上から直接とらえるのは非常に困難なことなんですねー

原始惑星系円盤の光と惑星の光を区別することが必要

今回、NASAエイムズ研究センターと国立天文台ハワイ観測所の研究チームが行ったのは、すばる望遠鏡に搭載された極限補償光学装置“SCExA0”と面分光装置“CHARIS”を使った“LkCa 15”の観測。

“SCExA0”は地球の大気揺らぎの影響をより高度に補正でき、そのままではほやけて見えてしまう星像をより鮮明に映し出すことができます。

さらに、“CHARIS”に光を送ることで、天体から来る光の色の場所ごとの違いを高い解像度で直接見分けることができ、惑星の大気成分などを詳しく調べることも可能になります。

この2つの装置で得られた観測データを解析してみると、“LkCa 15”の周囲から届く光の大部分は惑星からではなく、広がった弧のように見える円盤部分からの散乱光によるものであり、以前示唆されていた惑星候補と同じ明るさを持っていることが分かります。

ケック望遠鏡を使った追観測からは、円盤の弧の形状が時間とともに変化していないことを確認。

軌道を回っている惑星からのシグナルと思われていた光は、円盤のような動きのない構造と一致していることが確かめられることになります。

“SCExA0”と“CHARIS”によるデータは、これまでのシグナルが円盤本体から来ているものであることを示すことになりました。

このことが意味しているのは、惑星自身が想定していたよりも質量が小さく暗いので、円盤内に隠されている可能性が高いということ。

惑星のことを知るには、“LkCa 15”の円盤と、その円盤に隠された惑星からの光をはっきりと区別して見分ける必要があります。

このことは難しい挑戦なんですが、観測技術も確実に前進してきています。

“SCExA0”の改良は今後も継続されるようなので、近い将来には“LkCa 15”の円盤に存在する木星型惑星をとらえることが出来るかもしれません。

私たちの太陽系が辿ってきた歴史が普遍的なものなのか、それとも特別なものなのか。

“SCExA0”のような最先端の撮像装置がもたらす観測結果が、惑星系の起源と進化をよく理解するための糸口になるといいですね。

こちらの記事もどうぞ

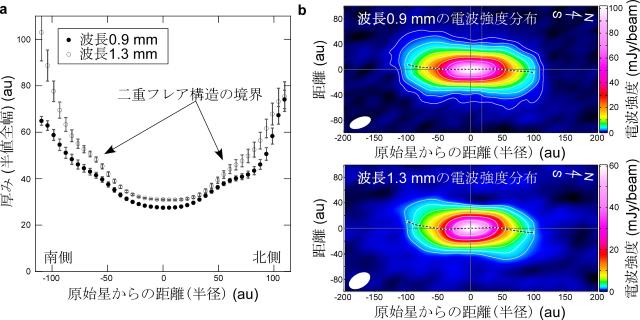

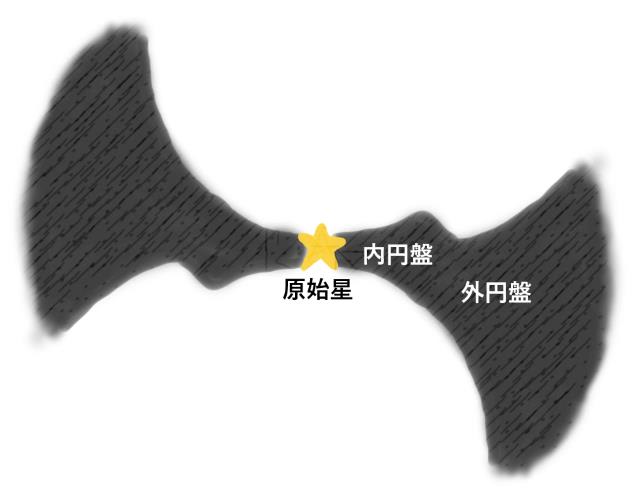

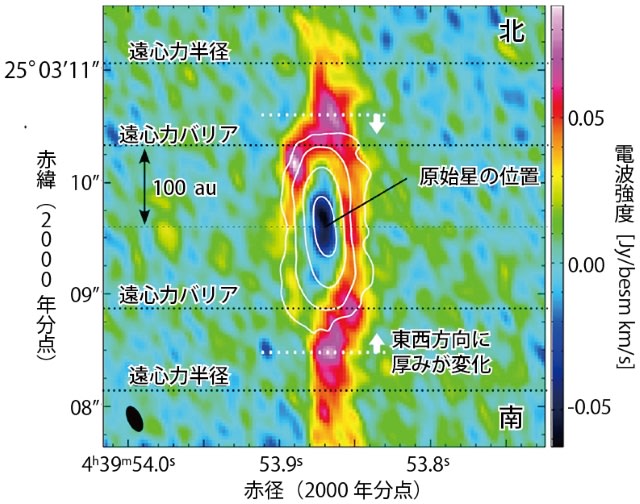

太陽系もこうして作られた? 原始惑星系円盤の問題が解決

このことは、惑星は想定よりも小さいということを示しているのかもしれません。

原始惑星系円盤からの光をとらえる

おうし座の方向約500光年彼方にある若い太陽型の星“LkCa 15”の周囲には、惑星の材料になるガスやチリで作られた原始惑星系円盤が広がっています。

この円盤には大きな隙間が見られ、この隙間で若い惑星が形成されていると考えられています。

これまでの観測から予測されているのは、“LkCa 15”は若い頃の太陽系に似た惑星系を持っていて、木星よりも質量が大きい形成途中の3つの惑星候補天体があるということ。

3つの惑星があるのは、中心星“LkCa 15”から数十億キロ離れたところ。

太陽系では土星~海王星の軌道に相当する場所なんですが、これら惑星からの光を太陽系と同じようなスケールで地上から直接とらえるのは非常に困難なことなんですねー

原始惑星系円盤の光と惑星の光を区別することが必要

今回、NASAエイムズ研究センターと国立天文台ハワイ観測所の研究チームが行ったのは、すばる望遠鏡に搭載された極限補償光学装置“SCExA0”と面分光装置“CHARIS”を使った“LkCa 15”の観測。

“SCExA0”は地球の大気揺らぎの影響をより高度に補正でき、そのままではほやけて見えてしまう星像をより鮮明に映し出すことができます。

さらに、“CHARIS”に光を送ることで、天体から来る光の色の場所ごとの違いを高い解像度で直接見分けることができ、惑星の大気成分などを詳しく調べることも可能になります。

この2つの装置で得られた観測データを解析してみると、“LkCa 15”の周囲から届く光の大部分は惑星からではなく、広がった弧のように見える円盤部分からの散乱光によるものであり、以前示唆されていた惑星候補と同じ明るさを持っていることが分かります。

ケック望遠鏡を使った追観測からは、円盤の弧の形状が時間とともに変化していないことを確認。

軌道を回っている惑星からのシグナルと思われていた光は、円盤のような動きのない構造と一致していることが確かめられることになります。

|

| 太陽型の星“LkCa 15” (左)2017年9月7日に“SCExA0”と“CHARIS”でとらえた画像。 2つの弧のような形状は“LkCa 15”の原始惑星系円盤が2つの構造を持っていることを示している。 (中)理論モデルから予想される“LkCa 15”の円盤からの散乱光。 (右)3つの惑星があった場合に予想されるイメージ。 |

“SCExA0”と“CHARIS”によるデータは、これまでのシグナルが円盤本体から来ているものであることを示すことになりました。

このことが意味しているのは、惑星自身が想定していたよりも質量が小さく暗いので、円盤内に隠されている可能性が高いということ。

惑星のことを知るには、“LkCa 15”の円盤と、その円盤に隠された惑星からの光をはっきりと区別して見分ける必要があります。

このことは難しい挑戦なんですが、観測技術も確実に前進してきています。

“SCExA0”の改良は今後も継続されるようなので、近い将来には“LkCa 15”の円盤に存在する木星型惑星をとらえることが出来るかもしれません。

私たちの太陽系が辿ってきた歴史が普遍的なものなのか、それとも特別なものなのか。

“SCExA0”のような最先端の撮像装置がもたらす観測結果が、惑星系の起源と進化をよく理解するための糸口になるといいですね。

こちらの記事もどうぞ

太陽系もこうして作られた? 原始惑星系円盤の問題が解決