もし、地球と同じ軌道を公転する兄弟のような惑星が存在するとしたら…

そこには地球に似た環境が広がっていて生命も存在するのでしょうか。

今回発表されたのは、太陽系外惑星“PDS 70 b”と公転軌道を共有する別の系外惑星が存在する可能性を示した研究成果です。

この研究成果は、同じ軌道を公転する“兄弟”のような2つの惑星が実在することを示す有力な証拠になるのかもしれません。

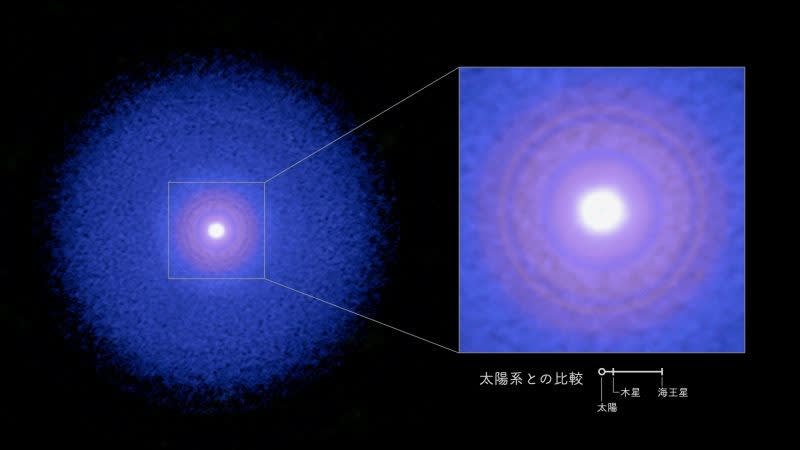

“PDS 70”は誕生から540万年ほどしか経っていないと考えられていて、その周囲は広い空洞が生じた原始惑星系円盤に取り囲まれています。

まだ形成過程にある惑星系の一例として研究対象になっています。

すると、“PDS 70”と“PDS 70 b”のラグランジュ点の1つ“L5”付近で、微弱な信号が検出されていたことが分かりました。

ラグランジュ点とは、ある天体“A”を別の天体“B”が円形の軌道で公転しているときに、天体“A”や“B”と比べて質量がずっと小さい天体“C”が(天体“A”と“B”に対して)静止した状態を保てる5つの場所を指します。

例えば、太陽と木星のラグランジュ点のうち、木星の公転軌道上にあるL4点付近(公転する木星の前方)とL5点付近(公転する木星の後方)には、数多くの小惑星が分布していることが知られています。

これらの小惑星は、“木星のトロヤ群”というグループに分類されています。

つまり、研究チームが発見したのは、“PDS 70 b”と同じ軌道を公転しているもう1つの惑星の存在を示す証拠なのかもしれません。

ある惑星のL4点やL5点に、同程度の質量を持つ別の惑星が長期的に安定して存在する可能性は、20年ほど前から提唱されていたようです。

そのような惑星は“軌道共有惑星(co-orbital planets)”あるいは“トロヤ惑星(Trojan planet)”と呼ばれています。

でも、これまでその存在を示す確実な証拠は得られていませんでした。

そう、理論上存在することは分かっているけど、誰も検出したことがない惑星なんですねー

2つの惑星が、公転周期(1年の長さ)や生命の居住可能性を共有している…

このような惑星が、ハビタブルゾーンで見つかることを想像するだけでワクワクしますね。

さらに、様々な惑星系におけるトロヤ惑星の形成、進化、出現する頻度について、新たな疑問も生まれています。

ただ、今回の研究で示されたのは暫定的な検出なので、確認するには追加の観測が必要になります。

“アルマ望遠鏡”による追観測が可能になるのは、早ければ2026年2月。

研究チームでは、“PDS 70 b”のデブリの雲が同じ軌道に沿って運動する様子が観測されることに期待を寄せているそうです。

こちらの記事もどうぞ

そこには地球に似た環境が広がっていて生命も存在するのでしょうか。

今回発表されたのは、太陽系外惑星“PDS 70 b”と公転軌道を共有する別の系外惑星が存在する可能性を示した研究成果です。

この研究成果は、同じ軌道を公転する“兄弟”のような2つの惑星が実在することを示す有力な証拠になるのかもしれません。

この研究は、スペイン宇宙生物センター(CAB)の学生Olga Balsalobre-Ruzaさんを中心とする研究チームが進めています。

原始惑星系円盤が残る形成過程の惑星系

“PDS 70 b”は、ケンタウルス座の方向約370光年彼方に位置する若い恒星“PDS 70”を公転している系外惑星です。“PDS 70”は誕生から540万年ほどしか経っていないと考えられていて、その周囲は広い空洞が生じた原始惑星系円盤に取り囲まれています。

原始惑星系円盤とは、誕生したばかりの恒星の周りに広がる水素を主成分とするガスやチリからなる円盤状の構造。恒星の形成や、円盤の中で誕生する惑星の研究対象とされている。

空洞で見つかっているのは、“PDS 70 b”とその外側を公転している“PDS 70 c”という2つの系外惑星。まだ形成過程にある惑星系の一例として研究対象になっています。

惑星の公転軌道上に見つかったデブリの雲

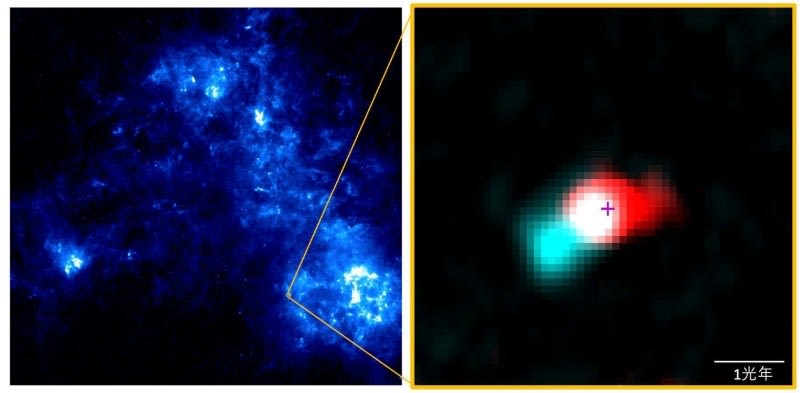

今回の研究では、南米チリの“アルマ望遠鏡”を使用して過去に取得された“PDS 70”の観測データを分析しています。すると、“PDS 70”と“PDS 70 b”のラグランジュ点の1つ“L5”付近で、微弱な信号が検出されていたことが分かりました。

日本を含む22の国と地域が協力して、南米チリのアタカマ砂漠(標高5000メートル)に建設されたのが、アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array = ALMA:アルマ望遠鏡)。人間の目には見えない波長数ミリメートルの“ミリ波”やそれより波長の短い“サブミリ波”の電波を観測する。高精度パラボラアンテナを合計66台設置し、それら全体をひとつの電波望遠鏡として観測することができる。

分析の結果、“PDS 70 b”のL5点付近には、総質量が地球の月の0.03~2倍に相当するデブリ(残骸)の雲が存在することが判明しています。ラグランジュ点とは、ある天体“A”を別の天体“B”が円形の軌道で公転しているときに、天体“A”や“B”と比べて質量がずっと小さい天体“C”が(天体“A”と“B”に対して)静止した状態を保てる5つの場所を指します。

例えば、太陽と木星のラグランジュ点のうち、木星の公転軌道上にあるL4点付近(公転する木星の前方)とL5点付近(公転する木星の後方)には、数多くの小惑星が分布していることが知られています。

これらの小惑星は、“木星のトロヤ群”というグループに分類されています。

トロヤ群とは、惑星の公転軌道上の太陽から見てその惑星に対して60度前方あるいは60度後方、すなわちラグランジュ点L4・L5付近を運動する小惑星のグループ。最初に見つかった小惑星にトロイア戦争の英雄にちなんだ名前が付けられたことから“トロヤ群”と呼ばれている。

|

| 参考画像:太陽(黄)を中心に、水星~木星までの惑星(白)と木星のトロヤ群主惑星(緑)の位置を示したアニメーション。トロヤ群小惑星は木星(Jupiter)に先行するL4点のグループと、後続するL5点のグループに分かれている。(Credit: Astronomical Institute of CAS/Petr Scheirich (used with permission)) |

同じ軌道を公転しているもう1つの惑星

今回、“PDS 70 b”のL5点付近で発見されたデブリの雲について研究チームは、これから形成される惑星の材料か、あるいはすでに形成された惑星の残余物が検出されたと考えています。つまり、研究チームが発見したのは、“PDS 70 b”と同じ軌道を公転しているもう1つの惑星の存在を示す証拠なのかもしれません。

ある惑星のL4点やL5点に、同程度の質量を持つ別の惑星が長期的に安定して存在する可能性は、20年ほど前から提唱されていたようです。

そのような惑星は“軌道共有惑星(co-orbital planets)”あるいは“トロヤ惑星(Trojan planet)”と呼ばれています。

でも、これまでその存在を示す確実な証拠は得られていませんでした。

そう、理論上存在することは分かっているけど、誰も検出したことがない惑星なんですねー

2つの惑星が、公転周期(1年の長さ)や生命の居住可能性を共有している…

このような惑星が、ハビタブルゾーンで見つかることを想像するだけでワクワクしますね。

“ハビタブルゾーン”とは、主星(恒星)からの距離が程良く、惑星の表面に液体の水が安定的に存在できる領域。この領域にある惑星では生命が居住可能だと考えられている。太陽系の場合は地球から火星軌道が“ハビタブルゾーン”にあたる。

この研究で取り組んだのは、そのような世界が実在する可能性を示す最初の証拠探しでした。さらに、様々な惑星系におけるトロヤ惑星の形成、進化、出現する頻度について、新たな疑問も生まれています。

| アーティストによる太陽系外惑星“PDS 70 b”とデブリの雲のアニメーション。今回の研究成果をもとに作成。(Credit: ESO/L. Calçada) |

“アルマ望遠鏡”による追観測が可能になるのは、早ければ2026年2月。

研究チームでは、“PDS 70 b”のデブリの雲が同じ軌道に沿って運動する様子が観測されることに期待を寄せているそうです。

こちらの記事もどうぞ