土星の1日の長さは、10時間32分45分になるという研究成果が発表されました。

太陽系の内側から6番目、環を持つガス状巨大惑星“土星”には、

まだまだ多くの謎があるんですねー

その1つ土星の自転周期は、長年科学者らの頭を悩ませてきました。

その理由は、土星表面には目印になる物体が存在しないので、

自転速度を容易に計測することが出来ないからでした。

これまでの自転周期はと言うと、

NASAの無人探査機“ボイジャー”搭載の電波測定器を用いた計測で10時間39分22.4秒、

土星探査機“カッシーニ”では10時間47分6秒というものでした。

今回発表された自転周期は、

土星の重力場の測定に基づき、惑星の形状と密度に応じた補正を加えて算出していて、

もっとも正確だと考えられています。

研究チームは、この結果を検証するため、

同じ測定方法で木星の自転周期を算出したんですねー

これは、木星が土星の隣にあるガス状の惑星で、

自転速度の解明がすでに十分進んでいるという理由からでした。

土星の自転周期を正確に求めることは、

土星大気の動態と内部構造の理解に関して重要な意味を持ちます。

内部構造を理解することで、

ガス状巨大惑星の形成過程に関する、重要な情報が得られるんですねー

また、最新の計測結果により、

土星のコアが、これまで考えられていたよりも、小さいことも分かってきました。

今回の手法は将来、他の巨大惑星にも持ちいられるようなので、

自転周期や内部構造などの解明が、さらに進んでいくんでしょうね。

|

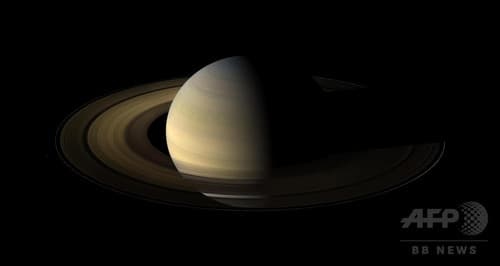

| 土星探査機“カッシーニ”が撮影した分点の土星。 |

太陽系の内側から6番目、環を持つガス状巨大惑星“土星”には、

まだまだ多くの謎があるんですねー

その1つ土星の自転周期は、長年科学者らの頭を悩ませてきました。

その理由は、土星表面には目印になる物体が存在しないので、

自転速度を容易に計測することが出来ないからでした。

これまでの自転周期はと言うと、

NASAの無人探査機“ボイジャー”搭載の電波測定器を用いた計測で10時間39分22.4秒、

土星探査機“カッシーニ”では10時間47分6秒というものでした。

今回発表された自転周期は、

土星の重力場の測定に基づき、惑星の形状と密度に応じた補正を加えて算出していて、

もっとも正確だと考えられています。

研究チームは、この結果を検証するため、

同じ測定方法で木星の自転周期を算出したんですねー

これは、木星が土星の隣にあるガス状の惑星で、

自転速度の解明がすでに十分進んでいるという理由からでした。

土星の自転周期を正確に求めることは、

土星大気の動態と内部構造の理解に関して重要な意味を持ちます。

内部構造を理解することで、

ガス状巨大惑星の形成過程に関する、重要な情報が得られるんですねー

また、最新の計測結果により、

土星のコアが、これまで考えられていたよりも、小さいことも分かってきました。

今回の手法は将来、他の巨大惑星にも持ちいられるようなので、

自転周期や内部構造などの解明が、さらに進んでいくんでしょうね。