カリクロー(Chariklo)は、環を持つことが知られている珍しい小惑星です。

ただ、直径約250キロと小さいカリクローに安定した環がどのようにして存在しているのか、その理由は分かっていません。

今回の研究では、シミュレーションを通じてカリクローの環が安定化する理由を探っています。

その結果、カリクローに直径約3キロの衛星が1つ存在すれば、観測結果と一致する細い環が形成されることが分かりました。

仮に衛星が存在するとしても、現在の観測技術では確認することは困難です。

それでも、本研究の成果は、他の環を持つ小さな天体の観測に、役立つものなのかもしれません。

惑星以外で環を持つことが確認された初の天体

太陽系の中で大きな4つの惑星“木星”、“土星”、“天王星”、“海王星”は、その周囲に環を持っています。

このような太陽系の惑星の存在から、巨大な天体であることが環を持つのに必要な条件だと考えられてきました。

でも、現在では、もっと小さな天体でも環を持つことが分かってきています。

その環を持つ小さな天体の一つが、10199番小惑星“カリクロー”です。

現在、カリクローには幅数キロの細い輪が2本見つかっています。

カリクローは惑星以外で環を持つことが確認された初の天体で、現在でも環を持つ天体としては最も小さなものになります。(※1)

羊飼い衛星の存在が細い環を維持している

環を構成する小さな岩石や氷の粒子は、そのまま放置するとお互いに衝突・合体して、一塊の衛星になるはずです。

でも、天体からあまりにも近い距離にある場合には、天体の重力が働いて大きな塊は引き裂かれてバラバラになってしまいます。

このため、結果として衛星にはならず、環の材料として存在を続けることになります。

大きな衛星が存在できないこの限界は“ロシュ限界”と呼びます。

巨大惑星の主要な環はすべてロシュ限界の内側にあります。

ただ、小さな天体のロシュ限界は極めて狭いので、そのままでは天体自身に降り注いであっという間に消えてしまうことになります。

一方、カリクローが持つような細い環は巨大惑星にも見られていて、そのような環の維持には“羊飼い衛星”の関与が良く知られています。

ロシュ限界の中でも惑星から遠い場所の環は粒子同士の距離が広がって拡散し、やがて薄くなりすぎて見えなくなってしまいます。

でも、環のすぐ内側や外側を公転する小さな衛星が存在する場合には、衛星の重力が環の粒子の運動方向を変えて外に逃げ出さないようにするんですねー

その様子を“羊が逃げ出さないように見張っている羊飼い”に例えて、このような衛星を羊飼い衛星と呼んでいます。

さらに、羊飼い衛星は小さいので、ロシュ限界の中にあってもバラバラにならずに存在することができます。

カリクローの細い環の維持が、羊飼い衛星による影響だと考えるのは、実例を考えると合理的な判断だといえます。

ただ、カリクロー周辺の環境は、巨大惑星周辺とは全く異なっています。

また、どれくらいの大きさの羊飼い衛星が存在すればいいのか、その個数はいくつ必要なのかなど、環が安定して存在するための条件はほとんど分かっていません。

3本目の環が羊飼い衛星が存在することの間接的な証拠となる

今回の研究では、多体問題をシミュレーションすることで、カリクローが持つ細い環の疑問の解決を試みています。

これは、多数の天体がお互いに及ぼし合う重力の影響を数学的に解く手法です。

でも、簡単に解く方法が存在せず、計算能力の高いコンピュータを使わなければ解析できないことで知られていました。

研究チームでは、この困難な問題に取り組むことになります。

結果、明らかになったのは、羊飼い衛星の存在がカリクローの環の維持を最もよく説明できることでした。

衛星を持たない場合だと、カリクローの環はもっと薄く幅が広いものになり、これは観測結果とは合わないものになります。

一方、衛星のサイズがあまりに大きいと環が細くなりすぎてしまい、実際には観測できなくなってしまうことも分かりました。

研究チームでは、質量が300億トンの衛星が1つだけ存在し、環との軌道共鳴状態(※2)にあったとすれば、観測結果と一致する細い環が安定して存在できることを突き止めています。

今回のシミュレーションでは、環と衛星の公転周期が整数比とならない場合には、衛星が存在していても環が薄くなってしまうことが分かっています。

興味深いことに、今回のシミュレーション結果によれば、カリクローの環はすでに発見されている2本に加え、より薄い環がもう1本存在する可能性が示されています。

しかも、その3本目の環の位置は、ロシュ限界の外側になると考えられます。

ロシュ限界の外側では、環は一塊の衛星となってしまうので安定して存在できないはずです。

このため、もしカリクローに外側の3本目の環が見つかると、羊飼い衛星が存在することの間接的な証拠となるかもしれません。

また、2023年には50000番小惑星の“クワオアー”にも環が発見され、この環はロシュ限界の外側で発見された初めてのものになりました。

クワオアーには衛星“ウェイウォット”があり、ロシュ限界の外側に環があるのは、衛星の影響だとする説もあります。

このため、今回のシミュレーション研究は、環を持つほかの天体にも影響するのかもしれません。

一方、研究チームでは、別のシナリオについても検討しています。

もし、カリクロー本体の質量の分布に偏りがあり、自転によって重力の強さが極端に変化する場合、羊飼い衛星が存在する場合と似たような環境が生まれることになります。

ただ、カリクローの形はある程度知られていて、重力に極端に変化するようないびつな形状をしていないことが分かっています。

なので、このシナリオが正しい場合には、カリクロー内部に高密度な芯が存在し、その位置が中心からズレていることになります。

このシナリオは、シミュレーションで検証されていないので、正しいかどうかは不明です。

研究チームでは、このシナリオについてもさらなるシミュレーションを行って検討を進めて行くそうです。

こちらの記事もどうぞ

ただ、直径約250キロと小さいカリクローに安定した環がどのようにして存在しているのか、その理由は分かっていません。

今回の研究では、シミュレーションを通じてカリクローの環が安定化する理由を探っています。

その結果、カリクローに直径約3キロの衛星が1つ存在すれば、観測結果と一致する細い環が形成されることが分かりました。

仮に衛星が存在するとしても、現在の観測技術では確認することは困難です。

それでも、本研究の成果は、他の環を持つ小さな天体の観測に、役立つものなのかもしれません。

この研究は、惑星科学研究所のAmanda A. Sickafooseさんとトリニティ大学のMark C. Lewisさんの研究チームが進めています。

|

| 図1、カリクローの環に接近して観察し、その近くに羊飼い衛星があった場合のイメージ図。(Credit: ESO, L. Calçada, M. Kornmesser & Nick Risinger) |

惑星以外で環を持つことが確認された初の天体

太陽系の中で大きな4つの惑星“木星”、“土星”、“天王星”、“海王星”は、その周囲に環を持っています。

このような太陽系の惑星の存在から、巨大な天体であることが環を持つのに必要な条件だと考えられてきました。

でも、現在では、もっと小さな天体でも環を持つことが分かってきています。

その環を持つ小さな天体の一つが、10199番小惑星“カリクロー”です。

現在、カリクローには幅数キロの細い輪が2本見つかっています。

カリクローは惑星以外で環を持つことが確認された初の天体で、現在でも環を持つ天体としては最も小さなものになります。(※1)

※1.環を持つことが推定された最も小さな天体として、直径約170キロの小惑星“キロン”もあるが、発見から約10年が経過した現在でも、環が存在するかどうかは議論のある状態である。

これほど小さな天体が環を安定して持つことは予想外のことで、発見当時は驚きを持って迎えられました。羊飼い衛星の存在が細い環を維持している

環を構成する小さな岩石や氷の粒子は、そのまま放置するとお互いに衝突・合体して、一塊の衛星になるはずです。

でも、天体からあまりにも近い距離にある場合には、天体の重力が働いて大きな塊は引き裂かれてバラバラになってしまいます。

このため、結果として衛星にはならず、環の材料として存在を続けることになります。

大きな衛星が存在できないこの限界は“ロシュ限界”と呼びます。

巨大惑星の主要な環はすべてロシュ限界の内側にあります。

ただ、小さな天体のロシュ限界は極めて狭いので、そのままでは天体自身に降り注いであっという間に消えてしまうことになります。

|

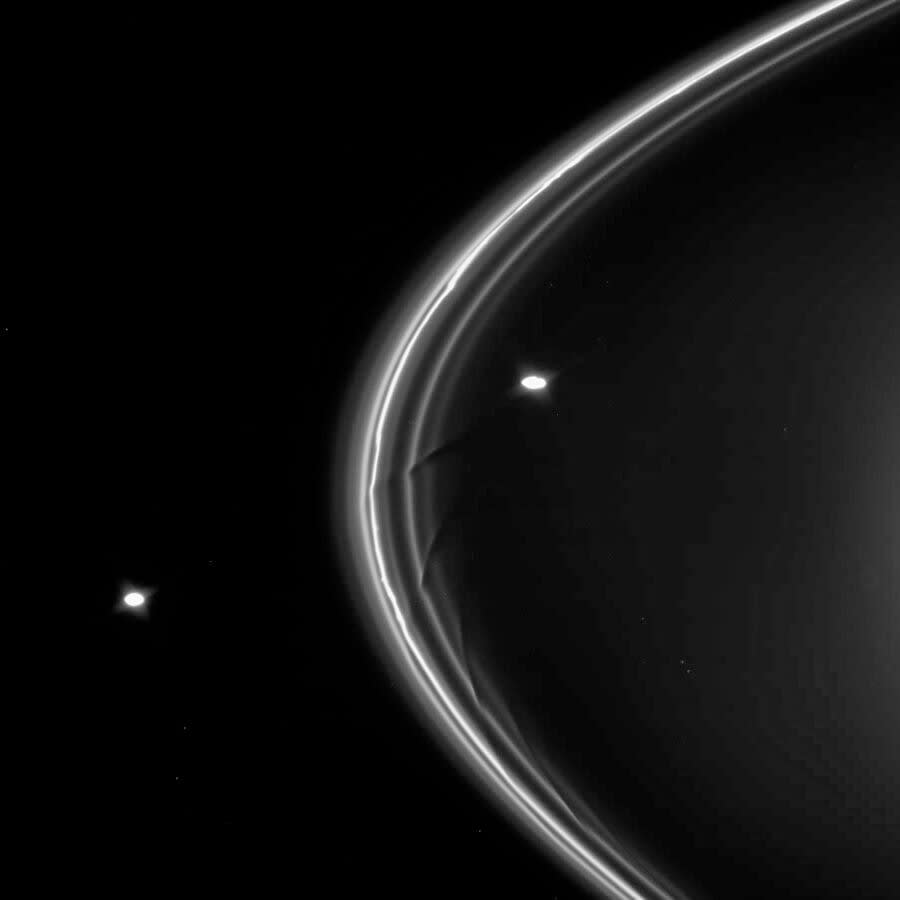

| 図2.土星のF環付近を公転する羊飼い衛星のプロメテウス(環の内側)とパンドラ(環の外側)。プロメテウスの重力でF環が影響を受けていることが分かる。(Credit: NASA, JPL & Space Science Institute) |

ロシュ限界の中でも惑星から遠い場所の環は粒子同士の距離が広がって拡散し、やがて薄くなりすぎて見えなくなってしまいます。

でも、環のすぐ内側や外側を公転する小さな衛星が存在する場合には、衛星の重力が環の粒子の運動方向を変えて外に逃げ出さないようにするんですねー

その様子を“羊が逃げ出さないように見張っている羊飼い”に例えて、このような衛星を羊飼い衛星と呼んでいます。

さらに、羊飼い衛星は小さいので、ロシュ限界の中にあってもバラバラにならずに存在することができます。

カリクローの細い環の維持が、羊飼い衛星による影響だと考えるのは、実例を考えると合理的な判断だといえます。

ただ、カリクロー周辺の環境は、巨大惑星周辺とは全く異なっています。

また、どれくらいの大きさの羊飼い衛星が存在すればいいのか、その個数はいくつ必要なのかなど、環が安定して存在するための条件はほとんど分かっていません。

3本目の環が羊飼い衛星が存在することの間接的な証拠となる

今回の研究では、多体問題をシミュレーションすることで、カリクローが持つ細い環の疑問の解決を試みています。

これは、多数の天体がお互いに及ぼし合う重力の影響を数学的に解く手法です。

でも、簡単に解く方法が存在せず、計算能力の高いコンピュータを使わなければ解析できないことで知られていました。

研究チームでは、この困難な問題に取り組むことになります。

結果、明らかになったのは、羊飼い衛星の存在がカリクローの環の維持を最もよく説明できることでした。

衛星を持たない場合だと、カリクローの環はもっと薄く幅が広いものになり、これは観測結果とは合わないものになります。

一方、衛星のサイズがあまりに大きいと環が細くなりすぎてしまい、実際には観測できなくなってしまうことも分かりました。

|

| 図3.カリクローに羊飼い衛星が存在すると仮定した場合のシミュレーション結果(幅を強調)。環の内側にあっても(上側)外側にあっても(下側)、細い環が形成されている。興味深いことに、シミュレーションではもう一つのより薄い環が外側に形成されている。(Credit: Amanda A. Sickafoose & Mark C. Lewis.) |

※2.この場合の軌道共鳴状態とは、カリクローにおいて環の公転周期と衛星の公転周期が簡単な整数比となる関係。

衛星の推定直径は約3キロと小さいので、現在の観測技術では発見されることは無いはずです。今回のシミュレーションでは、環と衛星の公転周期が整数比とならない場合には、衛星が存在していても環が薄くなってしまうことが分かっています。

興味深いことに、今回のシミュレーション結果によれば、カリクローの環はすでに発見されている2本に加え、より薄い環がもう1本存在する可能性が示されています。

しかも、その3本目の環の位置は、ロシュ限界の外側になると考えられます。

ロシュ限界の外側では、環は一塊の衛星となってしまうので安定して存在できないはずです。

このため、もしカリクローに外側の3本目の環が見つかると、羊飼い衛星が存在することの間接的な証拠となるかもしれません。

また、2023年には50000番小惑星の“クワオアー”にも環が発見され、この環はロシュ限界の外側で発見された初めてのものになりました。

クワオアーには衛星“ウェイウォット”があり、ロシュ限界の外側に環があるのは、衛星の影響だとする説もあります。

このため、今回のシミュレーション研究は、環を持つほかの天体にも影響するのかもしれません。

一方、研究チームでは、別のシナリオについても検討しています。

もし、カリクロー本体の質量の分布に偏りがあり、自転によって重力の強さが極端に変化する場合、羊飼い衛星が存在する場合と似たような環境が生まれることになります。

ただ、カリクローの形はある程度知られていて、重力に極端に変化するようないびつな形状をしていないことが分かっています。

なので、このシナリオが正しい場合には、カリクロー内部に高密度な芯が存在し、その位置が中心からズレていることになります。

このシナリオは、シミュレーションで検証されていないので、正しいかどうかは不明です。

研究チームでは、このシナリオについてもさらなるシミュレーションを行って検討を進めて行くそうです。

こちらの記事もどうぞ