今回の研究では、探査機“はやぶさ2”が小惑星リュウグウから回収した試料の表面を詳細に調査しています。

その結果、“マグネタイト(磁鉄鉱)”(Fe3O4)粒子が還元して非磁性となった、似た構造の木苺状組織を発見し、“疑似マグネタイト”(疑似Fe3O4)と命名しています。

さらに、それを取り囲むように点在する渦状の磁区構造を持った多数の鉄ナノ粒子からなる新しい組織も同時に発見したそうです。

今回の研究は、“はやぶさ2”の初期分析チームである“石の物質分析チーム”にょる初期分析の一環として行われました。

宇宙風化作用の痕跡

宇宙風化作用の痕跡を調べることで、天体表面の年代に関する情報など、惑星間プロセスを理解できると考えられています。

これまでの試料の初期分析からも、その痕跡として、小惑星内部で水質変質により形成される主要鉱物の“層状ケイ酸塩”が、太陽風や宇宙チリの衝突によって部分的に脱水した組織だということが確認されています。

このように、層状ケイ酸塩に対する宇宙風化作用は徐々に解明されつつあります。

でも、もう一つの重要鉱物であるFe3O4の宇宙風化作用に関する研究は限られていました。

そこで、今回の研究では、宇宙風化作用を受けたFe3O4をさらに詳細に分析しています。

まず、収束イオンビーム加工装置を用いて試料の超薄切片を作成。

宇宙風化作用を受けている試料表面のFe3O4粒子の磁束分布が、ナノスケールの磁場を可視化できる電子線ホログラフィ(EBH)専用電子顕微鏡(TEM)により直接観察が行われました。

天然のハードディスク

さらに、通常のTEMによる微細組織観察、結晶構造解析、元素組成分析、電子エネルギー損失分光分析も実施されています。

超薄切片中のFe3O4粒子の通常TEM像と対応する磁束分布像から、同粒子内には渦状の磁区構造を観察。

同構造は非常に安定していたので、46億年以上にわたって磁場を記録し続けることが可能でした。

つまり、同粒子は初期太陽系の星雲磁場という重要な環境情報を記録している天然のハードディスクと言えます。

磁石としての性質が失われた粒子

また、同じ資料の異なる領域から切り出された超薄切片のTEM像と磁束分布像においても、同様の粒子(水質変質を経験した隕石によく見られるFe3O4粒子からなる“木苺状組織”)が確認されています。

でも、同粒子の磁場計測から示されたのは、渦状構造ではなく、のっぺりとした均質のコントラストだったんですねー

つまり、同粒子はFe3O4に似た組織ですが、実際にはFe3O4の特徴である磁石としての性質が失われていたことになります。

詳細な分析で分かったのは、同粒子はFe3O4と、それが還元することで形成される“ウスタイト”(FeO)の両方の特徴を持っていること。

これまでに知られていないタイプの木苺状組織だったので、疑似Fe3O4と命名されました。

太陽系の磁場情報を記録した新しい組織

さらに、その周囲には鉄ナノ粒子が多数存在していて、その磁場も観察。

すると、Fe3O4同様の渦状磁区構造が示され、鉄ナノ粒子も長期間にわたって、その形成時の磁場情報を保持できることが示されました。

詳細な組織観察と元素分布から、疑似Fe3O4と鉄ナノ粒子は宇宙チリの衝突による過熱で形成されたこと、1回の衝突で残留磁化計測が可能となる~1万個ほどの同粒子が形成されることが分かりました。

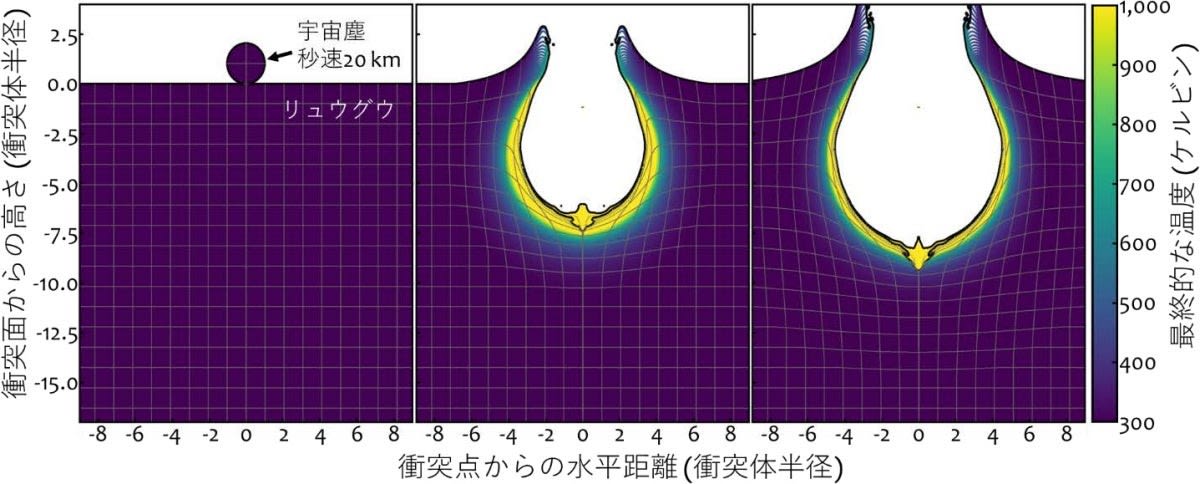

さらに、このような組織の形成条件について、把握済みの試料の正確な物性値を用いた詳細なシミュレーションを実施。

その結果、星雲磁場が消滅した後の時代に、小惑星リュウグウの母天体に直径2~20マイクロメートルの非常に小さい宇宙チリが秒速5キロ以上の速度で衝突することで、同組織が形成されることが分かりました。

これにより、同組織は、水質変質が終わった後の時代における太陽系の磁場情報を記録した新しい組織だと結論付けられました。

今回発見された鉄ナノ粒子は、高い磁気安定性を示す渦状磁区構造を有していて、衝突時に形成された当時の磁場情報を記録している可能性があります。

このことから、初期太陽系のより幅広い磁場環境の理解につながることが、今後期待されます。

こちらの記事もどうぞ

その結果、“マグネタイト(磁鉄鉱)”(Fe3O4)粒子が還元して非磁性となった、似た構造の木苺状組織を発見し、“疑似マグネタイト”(疑似Fe3O4)と命名しています。

さらに、それを取り囲むように点在する渦状の磁区構造を持った多数の鉄ナノ粒子からなる新しい組織も同時に発見したそうです。

今回の研究は、“はやぶさ2”の初期分析チームである“石の物質分析チーム”にょる初期分析の一環として行われました。

この研究は、北海道大学 低温科学研究所の木村勇気教授、ファインセラミックセンターの加藤丈晴主席研究員、同・穴田智史上級研究員、同・吉田竜視上級技師、同・山本和生主席研究員、日立製作所 研究開発グループの谷垣俊明主任研究員、神戸大学大学院 人間発達環境学研究科の黒澤耕介准教授、東北大学大学院 理学研究科の中村智樹准教授、東京大学 理学系研究科の佐藤雅彦助教(現・東京理科大学 准教授)、同・橘省吾教授、京都大学大学院 理学研究科の野口高明教授、同・松本徹特定助教たちの共同研究チームが進めています。

本研究の成果は、イギリスのオンライン科学誌“Nature Communications”に掲載されました。

本研究の成果は、イギリスのオンライン科学誌“Nature Communications”に掲載されました。

|

| 図1.宇宙チリが小惑星リュウグウに衝突した痕跡から、リュウグウ試料と、同試料に記録されていた磁場の渦を電子の波で観察したイメージ。(出所: 東大Webサイト) |

宇宙風化作用の痕跡

宇宙風化作用の痕跡を調べることで、天体表面の年代に関する情報など、惑星間プロセスを理解できると考えられています。

これまでの試料の初期分析からも、その痕跡として、小惑星内部で水質変質により形成される主要鉱物の“層状ケイ酸塩”が、太陽風や宇宙チリの衝突によって部分的に脱水した組織だということが確認されています。

このように、層状ケイ酸塩に対する宇宙風化作用は徐々に解明されつつあります。

でも、もう一つの重要鉱物であるFe3O4の宇宙風化作用に関する研究は限られていました。

そこで、今回の研究では、宇宙風化作用を受けたFe3O4をさらに詳細に分析しています。

まず、収束イオンビーム加工装置を用いて試料の超薄切片を作成。

宇宙風化作用を受けている試料表面のFe3O4粒子の磁束分布が、ナノスケールの磁場を可視化できる電子線ホログラフィ(EBH)専用電子顕微鏡(TEM)により直接観察が行われました。

天然のハードディスク

さらに、通常のTEMによる微細組織観察、結晶構造解析、元素組成分析、電子エネルギー損失分光分析も実施されています。

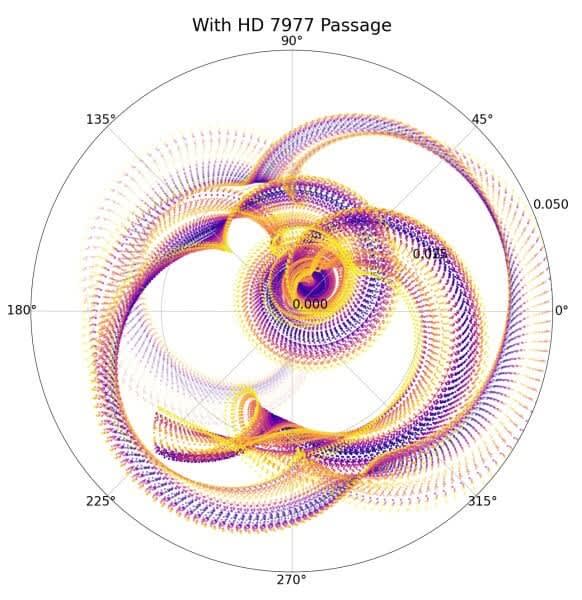

超薄切片中のFe3O4粒子の通常TEM像と対応する磁束分布像から、同粒子内には渦状の磁区構造を観察。

同構造は非常に安定していたので、46億年以上にわたって磁場を記録し続けることが可能でした。

つまり、同粒子は初期太陽系の星雲磁場という重要な環境情報を記録している天然のハードディスクと言えます。

|

| 図2.試料から切り出されたFe3O4粒子(丸い粒子)。(A)EBHにより得られた磁束分布像。粒子内にある同心円状の縞は磁力線に相当。これは渦状磁区構造と呼ばれ、一般的なハードディスクよりも安定で、46億年以上にわたって磁場の記録を保持できる。(出所: 北大プレスリリースPDF) |

磁石としての性質が失われた粒子

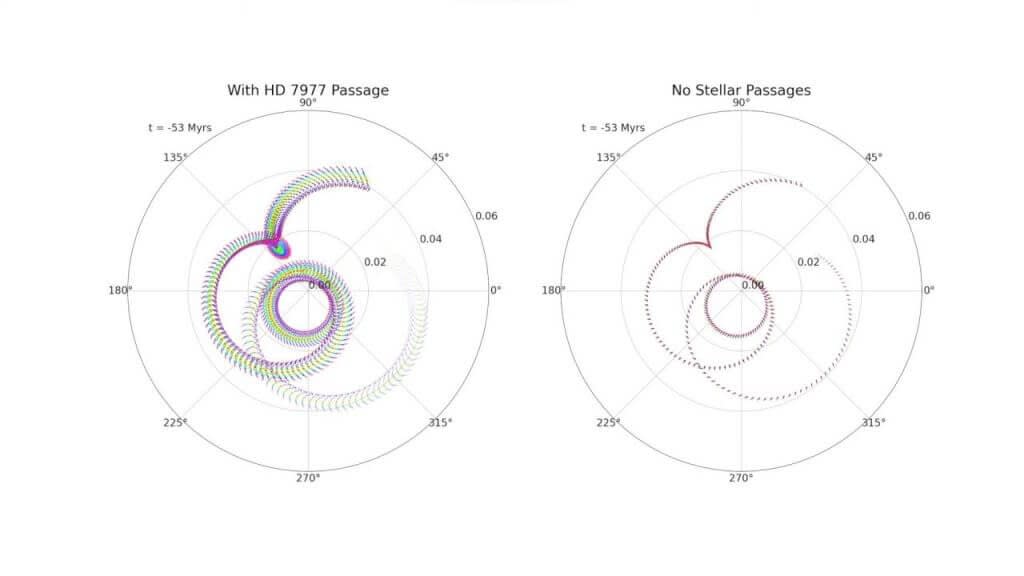

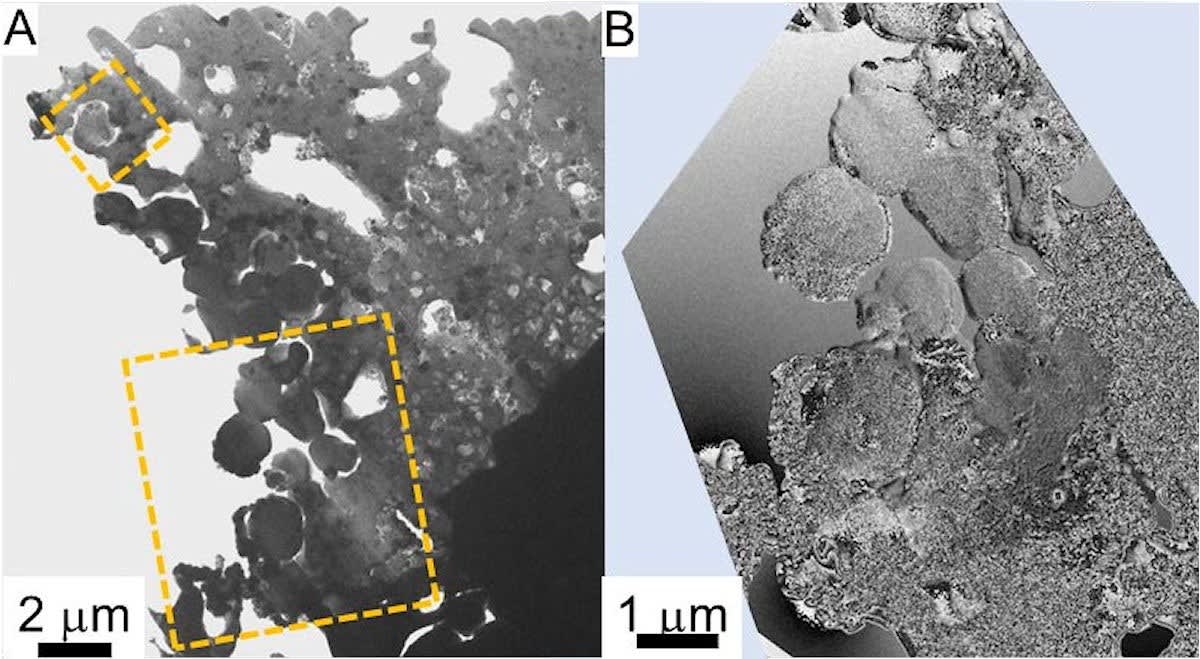

また、同じ資料の異なる領域から切り出された超薄切片のTEM像と磁束分布像においても、同様の粒子(水質変質を経験した隕石によく見られるFe3O4粒子からなる“木苺状組織”)が確認されています。

でも、同粒子の磁場計測から示されたのは、渦状構造ではなく、のっぺりとした均質のコントラストだったんですねー

つまり、同粒子はFe3O4に似た組織ですが、実際にはFe3O4の特徴である磁石としての性質が失われていたことになります。

詳細な分析で分かったのは、同粒子はFe3O4と、それが還元することで形成される“ウスタイト”(FeO)の両方の特徴を持っていること。

これまでに知られていないタイプの木苺状組織だったので、疑似Fe3O4と命名されました。

|

| 図3.試料から切り出された超薄切片に含まれていた疑似Fe3O4(丸い粒子)。(A)TEM像。(B)大きな四角で示された領域をEBHで観察した結果得られた磁束分布像。粒子内に磁力線に相当する縞模様は見られないので、磁区構造がないことが分かる。オレンジの点線の小さな四角の領域は、画像4(C)に示されている。(出所: 北大プレスリリースPDF) |

太陽系の磁場情報を記録した新しい組織

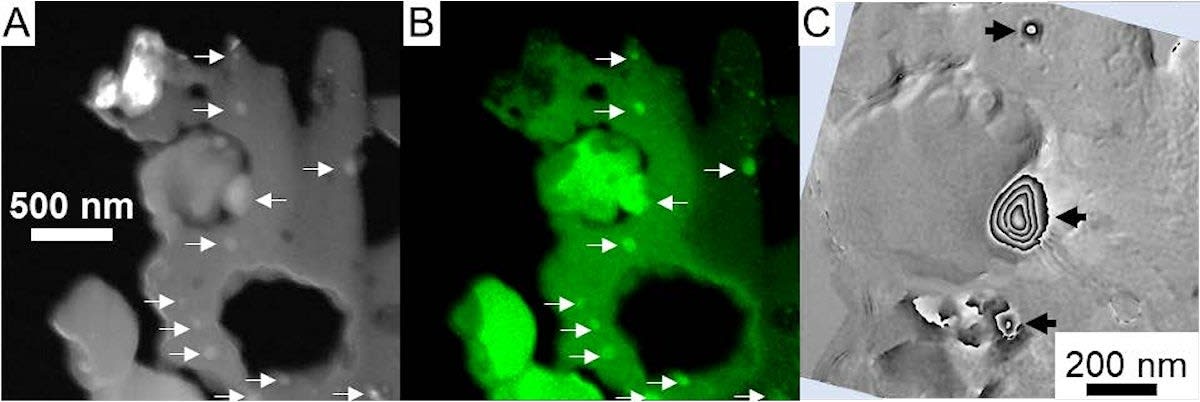

さらに、その周囲には鉄ナノ粒子が多数存在していて、その磁場も観察。

すると、Fe3O4同様の渦状磁区構造が示され、鉄ナノ粒子も長期間にわたって、その形成時の磁場情報を保持できることが示されました。

|

| 図4.疑似Fe3O4の周囲に分布している鉄ナノ粒子。(A)画像3の左上の領域を走査型TEMで撮影した暗視野像(画像3とは白黒が反転)。(B)対応する鉄の分布像。矢印は鉄ナノ粒子。(C)(A)と(B)の中央領域(画像3(A)の小さな四角の領域)の磁束分布像。疑似Fe3O4には磁力線が見られない一方、鉄粒子内には同心円状の渦状磁区構造が見られる。(出所: 北大プレスリリースPDF) |

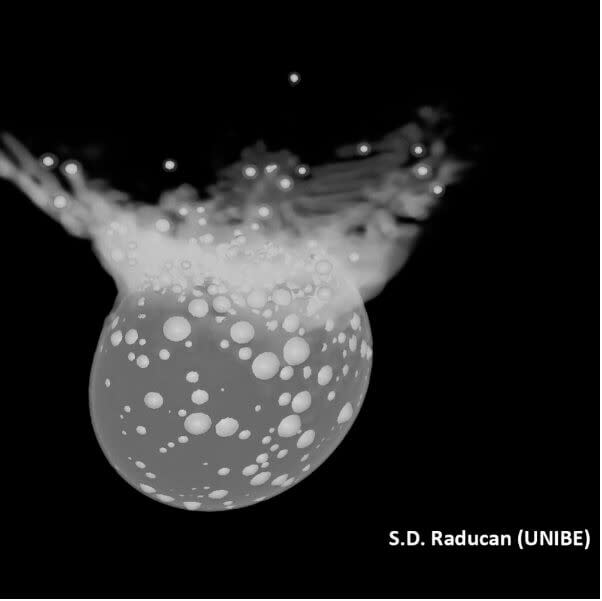

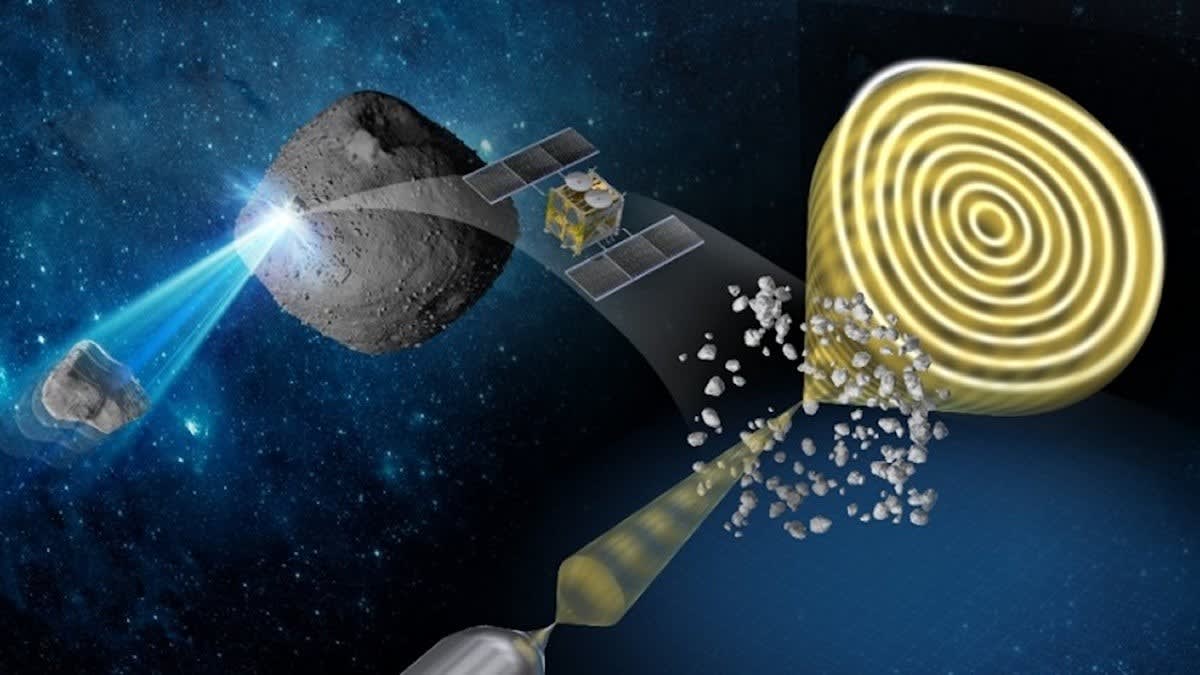

さらに、このような組織の形成条件について、把握済みの試料の正確な物性値を用いた詳細なシミュレーションを実施。

その結果、星雲磁場が消滅した後の時代に、小惑星リュウグウの母天体に直径2~20マイクロメートルの非常に小さい宇宙チリが秒速5キロ以上の速度で衝突することで、同組織が形成されることが分かりました。

|

| 図5.宇宙チリが小惑星リュウグウ表面へ衝突する様子の一例(時間経過は左→右)。最終的な温度が色で示されている。黄色領域ではFe3O4が熱で分解して還元される。衝突体の半径と同程度の厚みまで加熱されていることが分かる。国立天文台天文シミュレーションプロジェクトの計算機を使用してシミュレーションが行われた。(出所: 北大プレスリリースPDF) |

今回発見された鉄ナノ粒子は、高い磁気安定性を示す渦状磁区構造を有していて、衝突時に形成された当時の磁場情報を記録している可能性があります。

このことから、初期太陽系のより幅広い磁場環境の理解につながることが、今後期待されます。

こちらの記事もどうぞ