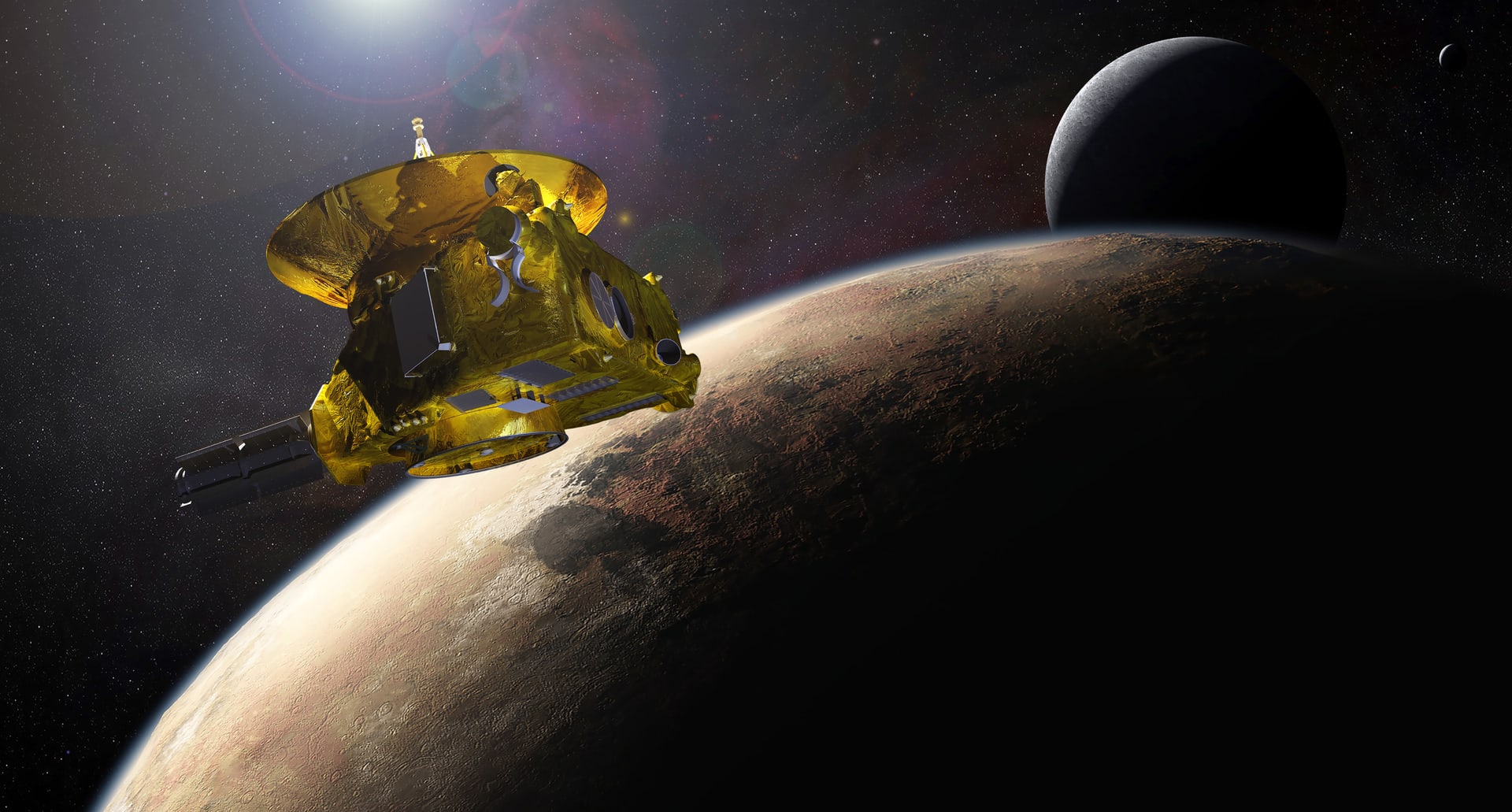

NASAの探査機“ニューホライズンズ”から、

冥王星の衛星カロンの高解像度カラー画像が届けられました。

この画像には、複雑な地形がとらえられていて、

カロンが激しい歴史を経てきたことが見て取れるんですねー

巨大な割れ目と氷火山活動

探査機“ニューホライズンズ”が訪れるまで、

カロンは単調なクレーターだらけの世界だと考えられてきました。

でも、7月14日に撮影され9月21日に地球へ送られてきた画像は、

研究者たちを驚かせたんですねー

地球の月と同様にカロンは、常に同じ面を冥王星に向けています。

そのカロンの冥王星側の半球をとらえた高解像度画像に写っていたのは、

山々や渓谷、地滑りの跡といった地形、さらに表面の色までも変化に富んだ世界でした。

とくに目を引くのは、赤道のすぐ北にある帯状に続く割れ目と渓谷。

カロンの表面を横切るように伸びる渓谷の長さは1600キロ以上もあり、

グランドキャニオンと比較すると長さは4倍、深さは場所によって2倍もあるんだとか…

過去にカロンで起こった、

大変動の結果できあがったものとみられています。

一方、渓谷の南の“バルカン平原”は、

北の領域に比べて大きいクレーターが少なく若い地形のようでした。

表面がなだらかなのは氷火山活動が原因なのかもしれません。

この現象の仕組みは、

カロンの内部にあった海が凍ってしまい、体積が膨張して、ひび割れができてしまいます。

その割れ目から氷が噴出するというもの。

今回公開されたものより、

さらに高解像度の画像やカロンの組成に関するデータが、

来年にかけて送信されてくる予定になっています。

それにより、今より驚くべきカロンの歴史に関するストーリーが、

送られてくるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

【冥王星探査】カロンは若く変化に富んだ地形を持つ衛星

【冥王星探査】フライバイ(接近通過)を振り返ってみると

冥王星の衛星カロンの高解像度カラー画像が届けられました。

この画像には、複雑な地形がとらえられていて、

カロンが激しい歴史を経てきたことが見て取れるんですねー

巨大な割れ目と氷火山活動

探査機“ニューホライズンズ”が訪れるまで、

カロンは単調なクレーターだらけの世界だと考えられてきました。

でも、7月14日に撮影され9月21日に地球へ送られてきた画像は、

研究者たちを驚かせたんですねー

地球の月と同様にカロンは、常に同じ面を冥王星に向けています。

そのカロンの冥王星側の半球をとらえた高解像度画像に写っていたのは、

山々や渓谷、地滑りの跡といった地形、さらに表面の色までも変化に富んだ世界でした。

|

| 色を強調したカロンの画像。 赤っぽい北極領域は“モルドール・マキュラ”。 (マキュラは広い斑点状の地形のこと) |

とくに目を引くのは、赤道のすぐ北にある帯状に続く割れ目と渓谷。

カロンの表面を横切るように伸びる渓谷の長さは1600キロ以上もあり、

グランドキャニオンと比較すると長さは4倍、深さは場所によって2倍もあるんだとか…

過去にカロンで起こった、

大変動の結果できあがったものとみられています。

一方、渓谷の南の“バルカン平原”は、

北の領域に比べて大きいクレーターが少なく若い地形のようでした。

表面がなだらかなのは氷火山活動が原因なのかもしれません。

この現象の仕組みは、

カロンの内部にあった海が凍ってしまい、体積が膨張して、ひび割れができてしまいます。

その割れ目から氷が噴出するというもの。

今回公開されたものより、

さらに高解像度の画像やカロンの組成に関するデータが、

来年にかけて送信されてくる予定になっています。

それにより、今より驚くべきカロンの歴史に関するストーリーが、

送られてくるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

【冥王星探査】カロンは若く変化に富んだ地形を持つ衛星

【冥王星探査】フライバイ(接近通過)を振り返ってみると