現在NASAが火星で運用中の探査車“パーサビアランス”と探査機“インサイト”の成果が発表されました。

数十億年前の湖底で作られた堆積岩から有機化合物を検出した“パーサビアランス”。

“インサイト”は小天体の衝突による地震波を記録していたようです。

35億年前に形成された三角州(川と湖の合流地点)で4つのサンプルを取得するなど、これまでに興味深い岩のサンプルを12個採取しています。

三角州の中でも、“ワイルドキャット・リッジ(Wildcat Ridge:山猫の尾根)”という愛称が付けられた幅約1メートルの岩から7月20日に削り取られたサンプルは特に興味深いものでした。

“ワイルドキャット・リッジ”は、何十億年も前に塩水湖の底で泥や細かい砂が沈殿してできた堆積岩とみられ、得られたサンプルには硫酸塩鉱物と有機化合物が含まれていました。

どちらも、塩水湖にかつて生息していた生命の活動で形成された可能性もある物質でした。

これまでの火星探査では、2014年に探査車“キュリオシティ”が岩石中に有機分子を検出しているほか、“パーサビアランス”は以前にもジェゼロ・クレーターで有機物を検出したことがありました。

でも、これまでと違っていたのは、今回の発見がかつて生命に適した環境だったと考えられる場所であったことでした。

また、検出された有機物の量は、これまでの“パーサビアランス”のミッションの中では最も多いものでした。

衝突時の音も録音されていて、火星で小天体による振動が検出されたのは初めてのことでした。

2021年9月5日の録音では、大気圏突入、天体の分裂、そして衝突に伴う3つの音を聞くことが出来ました。

小天体は少なくとも3つの破片に分かれたようで、その後NASAの探査機“マーズ・リコナサンス・オービター”が撮影した画像で3つの衝突痕が確認されています。

他にも2020年5月27日、2021年2月18日、2021年8月31日に、それぞれ小天体が衝突したことが“インサイト”の記録から判明しています。

一方で研究者たちは、むしろ検出された衝突が予想より少ないことを疑問に思っています。

火星は飛来物の豊富な供給源たる小惑星帯に隣接しています。

おまけに大気の厚さは地球の1%しかないので、突入した流星体の多くは燃え尽きることなく通過できるはずです。

“インサイト”の地震計が検知した地質活動に伴う地震は1300回を超えています。

その中にはマグニチュード5を超える地震(火震)もありました。

それに対し、4度の天体衝突に伴う地震はマグニチュード2にも満たないものでした。

“インサイト”の研究チームでは、風の音などに遮られた衝突の振動が他にもあると考え、4年近い過去の観測データからさらなる天体衝突の信号が見つかると期待しています。

こちらの記事もどうぞ

数十億年前の湖底で作られた堆積岩から有機化合物を検出した“パーサビアランス”。

“インサイト”は小天体の衝突による地震波を記録していたようです。

火星の泥岩から大量の有機分子を発見

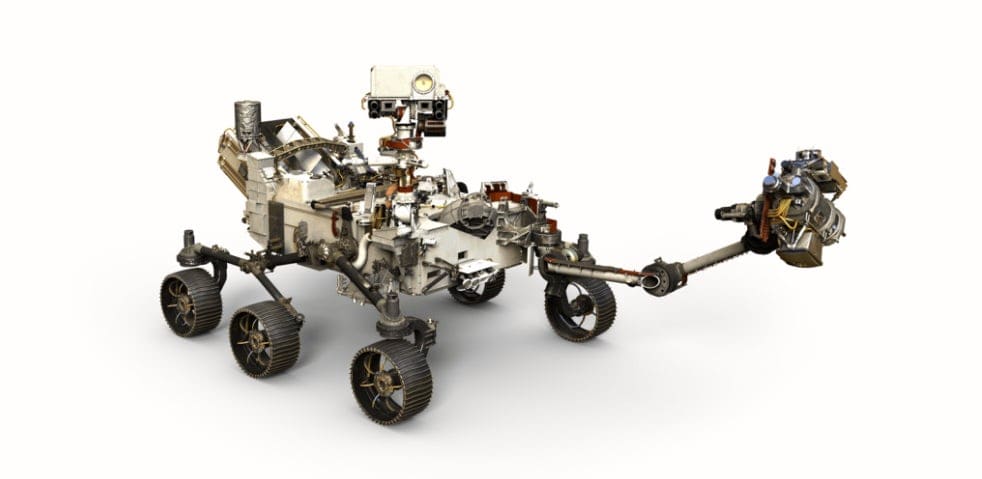

2021年2月に火星に着陸したNASAの探査車“パーサビアランス”は、かつて湖が存在したとされるジェゼロ・クレーター内で探査を続けています。35億年前に形成された三角州(川と湖の合流地点)で4つのサンプルを取得するなど、これまでに興味深い岩のサンプルを12個採取しています。

三角州の中でも、“ワイルドキャット・リッジ(Wildcat Ridge:山猫の尾根)”という愛称が付けられた幅約1メートルの岩から7月20日に削り取られたサンプルは特に興味深いものでした。

“ワイルドキャット・リッジ”は、何十億年も前に塩水湖の底で泥や細かい砂が沈殿してできた堆積岩とみられ、得られたサンプルには硫酸塩鉱物と有機化合物が含まれていました。

どちらも、塩水湖にかつて生息していた生命の活動で形成された可能性もある物質でした。

|

| “ワイルドキャット・リッジ”の表面に露出している部分。(Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS) |

でも、これまでと違っていたのは、今回の発見がかつて生命に適した環境だったと考えられる場所であったことでした。

また、検出された有機物の量は、これまでの“パーサビアランス”のミッションの中では最も多いものでした。

| “パーサビアランス”によるジェゼロ・クレーター内にあるデルタ地形の探査を紹介する動画(Perseverance Explores the Jezero Crater Delta)。(Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS) |

火星上で小天体による地震波を初検出

2018年11月に火星に着陸したNASAの探査機“インサイト”の地震計が、小天体衝突に伴う地震波を2020年~2021年に計4回記録していることが分かりました。衝突時の音も録音されていて、火星で小天体による振動が検出されたのは初めてのことでした。

2021年9月5日の録音では、大気圏突入、天体の分裂、そして衝突に伴う3つの音を聞くことが出来ました。

小天体は少なくとも3つの破片に分かれたようで、その後NASAの探査機“マーズ・リコナサンス・オービター”が撮影した画像で3つの衝突痕が確認されています。

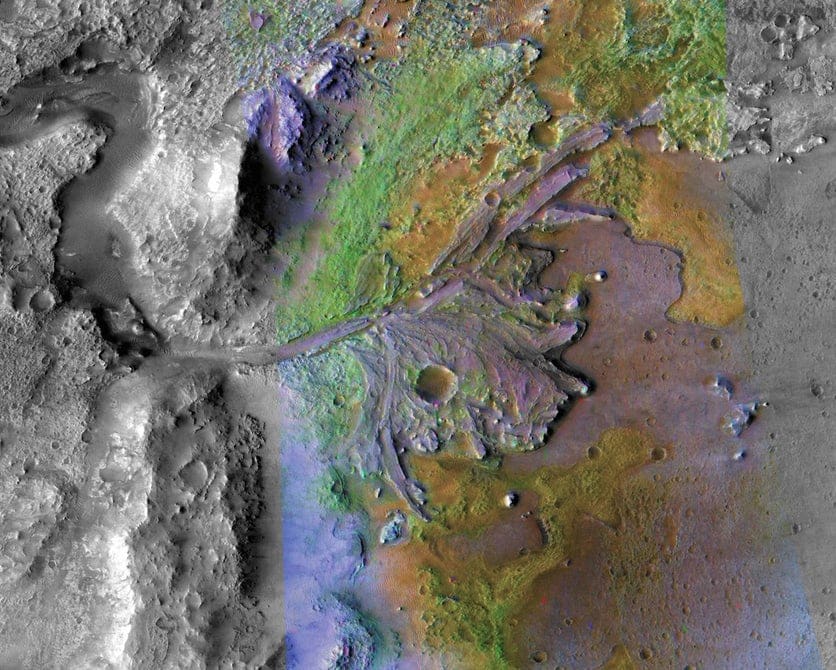

|

| “マーズ・リコナサンス・オービター”が撮影した2021年9月5日の流星体衝突で形成されたクレーター。青は衝突で飛び散ったチリや土を強調表示させた部分。(Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona) |

一方で研究者たちは、むしろ検出された衝突が予想より少ないことを疑問に思っています。

火星は飛来物の豊富な供給源たる小惑星帯に隣接しています。

おまけに大気の厚さは地球の1%しかないので、突入した流星体の多くは燃え尽きることなく通過できるはずです。

“インサイト”の地震計が検知した地質活動に伴う地震は1300回を超えています。

その中にはマグニチュード5を超える地震(火震)もありました。

それに対し、4度の天体衝突に伴う地震はマグニチュード2にも満たないものでした。

“インサイト”の研究チームでは、風の音などに遮られた衝突の振動が他にもあると考え、4年近い過去の観測データからさらなる天体衝突の信号が見つかると期待しています。

|

| 2020年5月27日、2021年2月18日、2021年8月31日に、それぞれ流星体が衝突して形成された痕跡。(Credit: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona) |

こちらの記事もどうぞ