7月16日 祗園祭宵山の日

聖護院の山伏が、巡行の無事と町内の安全を祈るため、山鉾町にやって来られます。

午後1時 六角堂に集まった山伏は本堂に参拝

境内にある不動明王にも参拝

なり響く法螺貝の音

この後六角堂を出られ、修験道にゆかりのある山鉾町(浄妙山・山伏山・霰天神山・

南観音山・北観音山・八幡山・役行者山)を回り参拝されます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

16日、お昼の宵山を楽しんで来ました。

宵山ともなると、お昼間でもたくさんの人で賑わってますね。

駒形提灯に灯が灯り、祭り気分が味わえるようになったころ帰らなければいけない私なんですが

比較的人の少ないお昼間には、鉾にゆっくり上れたり、町会所でじっくり懸装品を

見物できる楽しみもあるんですよ

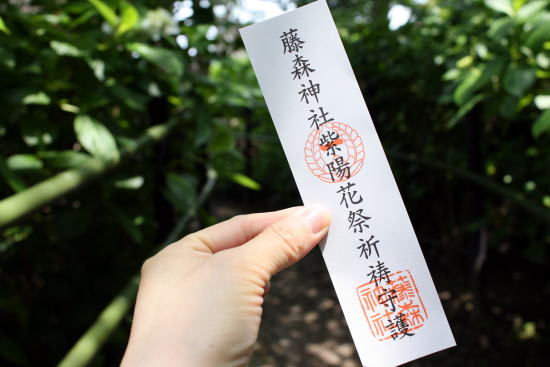

昨年も町会所めぐり、ご朱印めぐり、屏風祭りなどを楽しんできましたが、

今年のメインは役行者山で行われる護摩焚きにしました

山鉾町を回り役行者山に戻られた山伏により行われる護摩焚きは次回に・・・

落ち込む

落ち込む

)

)

、終点八瀬比叡山口へ。

、終点八瀬比叡山口へ。

ここで道がなくなりました。

ここで道がなくなりました。