【tv】ぶらぶら美術博物館「みんなのミュシャ」

【tv】ぶらぶら美術博物館「みんなのミュシャ」

こっちのポスターも好き💕 「モナコ・モンテカルロ」版

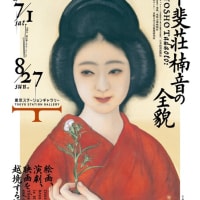

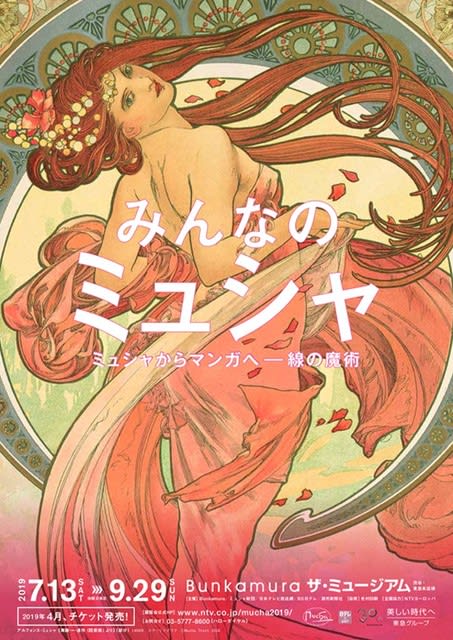

開催中の美術展や博物展を紹介する番組。今回はBunkamura ザ・ミュージアムで開催中の「みんなのミュシャ」を取り上げる。これは見に行く予定なのでメモ取りながら鑑賞。備忘メモとして残しておく😌

今年はアルフォンス・ミュシャ( Wikipedia)の没後80年に当たるそうで、その記念として代表作とミュシャから影響を受けた後年の作品を見せる企画展。アルバムジャケットやイラストなどに影響を与えたのだそう。

Wikipedia)の没後80年に当たるそうで、その記念として代表作とミュシャから影響を受けた後年の作品を見せる企画展。アルバムジャケットやイラストなどに影響を与えたのだそう。

1.ミュシャ様式へのインスピレーション

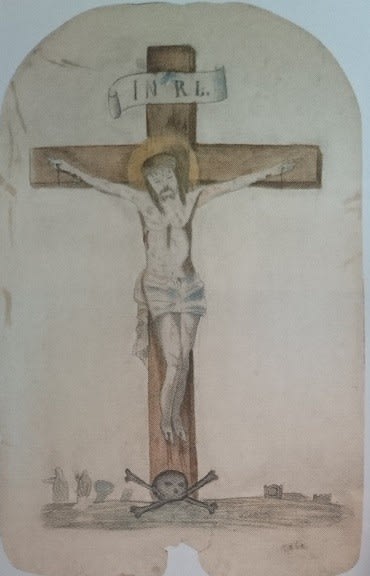

アルフォンス・ミュシャ「磔刑図」

「磔刑図」は最古のミュシャ作品だろうと言われているそうで、なんとこれ8歳の時に描いたのだそう。当然ながら独学。立体感を影で出している。陰影の意味が分かっているということ。空間構成力がスゴイ。足元にドクロが描かれているのはゴルゴダの丘( Wikipedia)を表しているそう。これはアダムの墓がある場所で、磔刑図にはドクロが描かれるものなのだそう。特別言及はされていなかったけれど、そのことを知っているということは、磔刑図自体は見たことがあるということでしょうかね。しかし真似して描いたとしてもこの画力はスゴイ!

Wikipedia)を表しているそう。これはアダムの墓がある場所で、磔刑図にはドクロが描かれるものなのだそう。特別言及はされていなかったけれど、そのことを知っているということは、磔刑図自体は見たことがあるということでしょうかね。しかし真似して描いたとしてもこの画力はスゴイ!

【ミュシャのルーツ】

①チェコ(モラヴィア出身)

②マカルト(古典的な画風)

③ジャポニズム

美術アカデミーを受験するも落ちてしまったミュシャはウィーンに行き、ハンス・マカルト( Wikipedia)の作風を学ぶ。メモに「マカルト・アルバム」と書いてあるのだけど、何のことだったか失念💦 そういう作品があったようにも思うけれど、検索したけど見つからず。

Wikipedia)の作風を学ぶ。メモに「マカルト・アルバム」と書いてあるのだけど、何のことだったか失念💦 そういう作品があったようにも思うけれど、検索したけど見つからず。

作者不明「花鳥文七宝花瓶」

1873年に開催されたウィーン万博( Wikipedia)は、明治政府が初めて本腰を入れて参加した万博で、これによりヨーロッパにジャポニズムブームが巻き起こった。「花鳥文七宝花瓶」はミュシャが持っていた日本美術の1つ。

Wikipedia)は、明治政府が初めて本腰を入れて参加した万博で、これによりヨーロッパにジャポニズムブームが巻き起こった。「花鳥文七宝花瓶」はミュシャが持っていた日本美術の1つ。

ミュシャはパトロンを得てミュンヘンの美術アカデミーに入ったのだそう。山田五郎氏がパトロンの名前を言っていたけど聞き取れず💦なんとか伯爵。調べてみた! ベラシ伯爵だそう。「ミュンヘンのミュシャ」?とメモに残っているけど、これはミュンヘンで学んでいる自分を描いた作品だったと思う。画像が見つからなかった😢

2.ミュシャの手法とコミュニケーションの美学

アルフォンス・ミュシャ「風刺雑誌のためのページレイアウト」

「風刺雑誌のためのページレイアウト」は友人の雑誌に描いてた挿絵。古いチェコ語で書かれているそうで読めないのだそう😣 例えば"犬が尻尾を振る"と書いてあるが、描かれている絵では尻尾を振っていなかったりするらしい。風刺だからじゃない?と出演者たちが話していたけど、そうなのか?😅

1887年27歳でパリへ移る。ゴッホ( Wikipedia)がパリに出た翌年。この頃はエコール・ド・パリ(

Wikipedia)がパリに出た翌年。この頃はエコール・ド・パリ( Wikipedia)と呼ばれていた頃かしら? アカデミー・ジュリアンに通い始めるも、パトロンのベラシ伯爵から資金を打ち切られてしまう。そのためプロの挿絵画家として働き始めるのだそう。この頃の作品として「おばあちゃんのおとぎばなし」という作品がメモしてあるけど、画像が見つからず。正確なタイトルかも不明💦 印象派が終わっている時期にあって、クラシックな画風で描いているとメモが残っている。

Wikipedia)と呼ばれていた頃かしら? アカデミー・ジュリアンに通い始めるも、パトロンのベラシ伯爵から資金を打ち切られてしまう。そのためプロの挿絵画家として働き始めるのだそう。この頃の作品として「おばあちゃんのおとぎばなし」という作品がメモしてあるけど、画像が見つからず。正確なタイトルかも不明💦 印象派が終わっている時期にあって、クラシックな画風で描いているとメモが残っている。

3.ミュシャ様式の言語

アルフォンス・ミュシャ「ジスモンダ」

もうミュシャといえばの「ジスモンダ」! ミュシャ最大の転機でまさにシンデレラストーリー✨ クリスマスシーズンで友人の代わりに印刷所で働いていたミュシャ。12月26日に大女優サラ・ベルナール( Wikipedia)出演の「ジスモンダ」の公演ポスターの依頼が入った。実はこれも急遽再演が決まり、年明けから公演が始まるということで、かなり急ぎの仕事だったらしい。なので、休暇明けを待てずミュシャが手掛けたということなのね。

Wikipedia)出演の「ジスモンダ」の公演ポスターの依頼が入った。実はこれも急遽再演が決まり、年明けから公演が始まるということで、かなり急ぎの仕事だったらしい。なので、休暇明けを待てずミュシャが手掛けたということなのね。

「ジスモンダ」はギリシャが舞台の演劇だそうで、ミュシャはビザンチン風やチェコっぽい画風で描いた。その画風が大変評判を呼び一躍人気画家になった。サラ・ベルナールは大変気に入り6年間の契約を結び、ミュシャは衣装、ポスター、舞台セットなどを手掛けた。この「ジスモンダ」で使われた縦長の構図はミュシャオリジナルだけれど、日本美術からの影響だと言われているとのこと。

スラブっぽい画風でパステル調の色合いはミュシャの特徴。同時代の人気ポスター画家といえばアンリ・ド・トゥールーズ=ロートレック( Wikipedia)だが、ロートレックはモデルとなった女優からの評判が悪かった。自分アレンジを加えてしまうので、自分はこんな顔ではないと言われてしまう。ミュシャは美しく描いてくれるのでモデルからの評判も良い。

Wikipedia)だが、ロートレックはモデルとなった女優からの評判が悪かった。自分アレンジを加えてしまうので、自分はこんな顔ではないと言われてしまう。ミュシャは美しく描いてくれるのでモデルからの評判も良い。

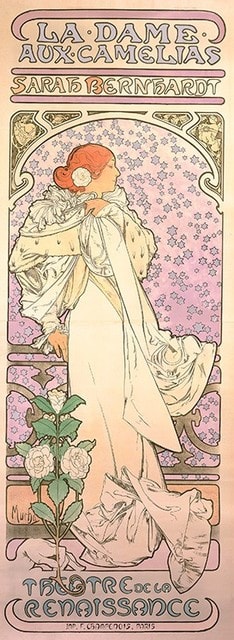

アルフォンス・ミュシャ「椿姫」

「椿姫」はサラ・ベルナールとの仕事の2作目。サラ・ベルナールは生涯3,000回以上椿姫を演じたのだそう😲 マンガ的な枠組みがあるのが特徴。レタリングがスゴイ! フォントを使い分けている。劇のイメージによってフォントもデザインした。現在も"ミュシャ"というフォントがある。ほー! この作品は次の4章に展示されているらしい。

アルフォンス・ミュシャ「黄道十二宮」

「黄道十二宮」はミュシャの代表作。12星座を描いている。おとめ座は何故スフィンクス的なものを被っているのか? 敬虔さを表しているのでは? かに座はエビなのではないか? ミュシャ以前からカニはエビのように描かれていた。下の部分の空欄は? そもそもはカレンダーとして製作されたものなので、空欄には日付が入っていた。お得意様に配ったたところ評判となり、日付部分を空欄にしてフォーマットとして使った。

女性の後ろに描かれた円環がミュシャの特徴で、円から女性の髪が伸びたりしている形がQ型構図と呼ばれている。髪の描き方も特徴的で、山田五郎氏は髪唐草と呼んでいる。横顔と円形という画面構成も特徴的。柄のパターンもたくさん考えてパターン集も出版している。枠から髪がはみ出しているのは日本美術の影響なのではないか?

4.よみがえるアール・ヌーヴォーとカウンター・カルチャー

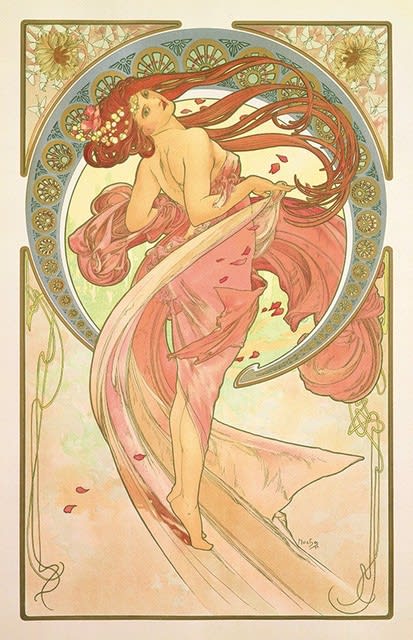

アルフォンス・ミュシャ「舞踏―連作〈四芸術〉より」

「舞踏―連作〈四芸術〉より」はミュシャらしい作品。円環、髪、ドレスの裾がQの字を描いており、Q型方式が完成した。朝のそよ風の中で踊っている。1894年のデビューから1897年の今作まで4年でQ型方式が完成している。下積み時代が長いので、一気に才能が爆発したのではないか? しかし20世紀になると作風が変化する。今作は今展のポスターに使用されている。

アルフォンス・ミュシャ「北極星―連作〈月と星〉より」

「北極星―連作〈月と星〉より」はミュシャが描いた最後の装飾パネルシリーズの1枚。20世紀に入ると、ミュシャはクレーン氏(と言っていたと思う😅)に呼ばれて渡米し、1910年にはチェコへ戻り「スラブ叙事詩」(鑑賞時の記事は コチラ)に取り掛かってしまうので、いわゆるミュシャ様式は実質10年間くらいしかない。「スラブ叙事詩」を描いていたのは1910年~1928年まで。本当に描きたかったのは「スラブ叙事詩」のような、祖国を題材とした作品だったのだと思うとのこと。

コチラ)に取り掛かってしまうので、いわゆるミュシャ様式は実質10年間くらいしかない。「スラブ叙事詩」を描いていたのは1910年~1928年まで。本当に描きたかったのは「スラブ叙事詩」のような、祖国を題材とした作品だったのだと思うとのこと。

5.マンガの新たな流れと美の研究

この章ではミュシャがその後のポスターやマンガなどに与えた影響を見せる展示で、レコードジャケットなども展示されているようだけれど、大人の事情で番組では紹介できなかったのだそう😢

うーん💦 山田五郎氏が熱く語っていた「ザ・ローリングストーンズ コンサート」のポスターだけれど、画像が見つからない😣💦 これは1969年のツアーポスターで、アメリカツアー最終日に"オルタモントの悲劇"があった。さらに、1969年はブライアン・ジョーンズが亡くなったり、ウッドストックが開催されたりと、ローリングストーンズ界隈にとって大きな出来事のあった年だった。このポスターをデザインしたのはデヴィッド・エドワード・バード。

デヴィッド・エドワード・バード

「トリトン・ギャラリーでの個展 ―ダンディーとしてのセルフポートレート」

デヴィッド・エドワード・バードの「トリトン・ギャラリーでの個展 ―ダンディーとしてのセルフポートレート」は、これは完全に「椿姫」の構図の反転。本人もミュシャの影響を認めており、今展にも"私はミュシャの作品に呆然とした。『なんて、美しいんだ』と口にするだけだった。その時の僕はとにかく圧倒されたのだ"とコメントを寄せている。

何故、この時代にミュシャの影響を受けた作品が多く作られたのか? 1963年にヴィクトリア&アルバート美術館でミュシャの大回顧展が開催され、リバイバルが起きた。

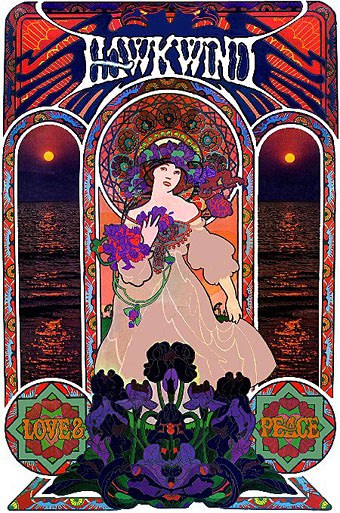

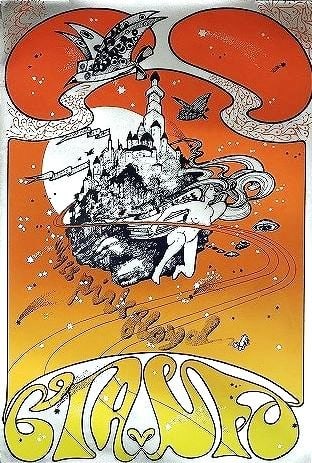

「ホークウインド ラブ&ピース」

ホークウインド( Wikipedia)はサイケデリックロックバンド。この作品によりミュシャ作品を原色にするとサイケになるということが分かる。たしかに! モチーフはミュシャのままなのにサイケだわ😲

Wikipedia)はサイケデリックロックバンド。この作品によりミュシャ作品を原色にするとサイケになるということが分かる。たしかに! モチーフはミュシャのままなのにサイケだわ😲

スタンレー・マウス&オールトン・ケリー「ジム・クウェスキン・ジャグ・バンド コンサート」

これは完全に「JOB」 おそらくトーレスしたのではないかと山田五郎氏が話していた。この作品を手掛けたスタンレー・マウス&オールトン・ケリーはMOMAにも作品が展示されているビッグネーム。今作が描かれた時にはまだミュシャの作品自体の著作権が生きていた時代。でも、そんなことはお構いなし。それには当時のチェコ(チェコスロバキア)が東側諸国であったことも関係しているのではとのことだった。

どうやらジム・クウェスキン・ジャグ・バンド( Wikipedia)は全くサイケなバンドではなく、盥や洗濯板え演奏するようなバンドだったらしい。何故こんな作品にしたのか? 当時のピッピー文化である反機械、自然志向、神秘主義が、ミュシャの時代の自然回帰、バルビゾン派、心霊信仰(←だったかな? ちょっと怪しい😅)と合っていたのではないかとのこと。

Wikipedia)は全くサイケなバンドではなく、盥や洗濯板え演奏するようなバンドだったらしい。何故こんな作品にしたのか? 当時のピッピー文化である反機械、自然志向、神秘主義が、ミュシャの時代の自然回帰、バルビゾン派、心霊信仰(←だったかな? ちょっと怪しい😅)と合っていたのではないかとのこと。

アルフォンス・ミュシャ「ジョブ」

ピンクフロイド

えーと💦ピンクフロイド(Wikipedia)とジミ・ヘンドリクス( Wikipedia)のポスターが並んで展示されていて、それを紹介していた。ピンクフロイドの画像は見つけられたけど、ジミヘンのは見つけられず😣💦 ジミヘンの作品の下に"ハプシセシュ"と読めるメモが書かれているのだけどなんのこっちゃ? このジミヘンのポスターはモノトーンのものがオークションで780万で落札されたらしい。780万円だと思う。さすがに780万ドルじゃないよね😅 サイケデリックやフラワームーブメントがミュシャやアールヌーヴォーと合っていたのではとのことだった。

Wikipedia)のポスターが並んで展示されていて、それを紹介していた。ピンクフロイドの画像は見つけられたけど、ジミヘンのは見つけられず😣💦 ジミヘンの作品の下に"ハプシセシュ"と読めるメモが書かれているのだけどなんのこっちゃ? このジミヘンのポスターはモノトーンのものがオークションで780万で落札されたらしい。780万円だと思う。さすがに780万ドルじゃないよね😅 サイケデリックやフラワームーブメントがミュシャやアールヌーヴォーと合っていたのではとのことだった。

日本に与えた影響

実は日本にはリアルタイムで入って来ていたらしい。1899年「トスカ」が日本初めて展示されたミュシャ作品。1909年黒田清輝( Wikipedia)が主催した「白馬会」(

Wikipedia)が主催した「白馬会」( Wikipedia)に展示したということかな? メモが途切れていて謎💦 さらに"翌年はアールヌーヴォー"となっているのは、翌年の「白馬会」の企画がアールヌーヴォーだったということなのかな? とにかく字が書けなくてメモが酷い😅

Wikipedia)に展示したということかな? メモが途切れていて謎💦 さらに"翌年はアールヌーヴォー"となっているのは、翌年の「白馬会」の企画がアールヌーヴォーだったということなのかな? とにかく字が書けなくてメモが酷い😅

藤島武二「みだれ髪」

藤島武二( Wikipedia)「みだれ髪」(

Wikipedia)「みだれ髪」( Wikipedia)はややミュシャ。"アカデミーコロ?"とメモがあるけどなんのことか分からない😅 録画しないで生で書いてたから字が酷くて読めないし、途中までしかメモ取れてないし💦 多分元ネタのことを言っているのではないかと思うのだけど🤔 このレベルならばパクリとは言われないと言っていたっぽい。

Wikipedia)はややミュシャ。"アカデミーコロ?"とメモがあるけどなんのことか分からない😅 録画しないで生で書いてたから字が酷くて読めないし、途中までしかメモ取れてないし💦 多分元ネタのことを言っているのではないかと思うのだけど🤔 このレベルならばパクリとは言われないと言っていたっぽい。

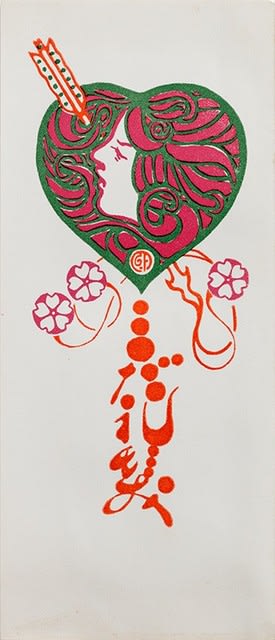

一條成美「新声」

一條成美( Wikipedia)は33歳で亡くなった日本画家。番組中では触れていなかったと思うけれど「新声」(

Wikipedia)は33歳で亡くなった日本画家。番組中では触れていなかったと思うけれど「新声」( 《新声》(しんせい)とは - ことばんく)というのは雑誌らしい。Q型様式え描かれており、髪や花のモチーフがミュシャっぽい。ミュシャから少女マンガ的なものに。

《新声》(しんせい)とは - ことばんく)というのは雑誌らしい。Q型様式え描かれており、髪や花のモチーフがミュシャっぽい。ミュシャから少女マンガ的なものに。

1970年日本の少女マンガが花開いた。24年組と呼ばれる、萩尾望都( Wikipedia)・樹村みのり(

Wikipedia)・樹村みのり( Wikipedia)・山岸涼子(

Wikipedia)・山岸涼子( Wikipedia)・大島弓子(

Wikipedia)・大島弓子( Wikipedia)・竹宮恵子(

Wikipedia)・竹宮恵子( Wikipedia)など。

Wikipedia)など。

山岸涼子「アラベスク <真夏の夜の夢>」

付録用ポスターの原画。円環、花、リボン、枠。そして枠からはみ出して描くのがミュシャ様式。山岸涼子は師を通してミュシャと出会ったのだそう。平面的な線描でオシャレを描くのは実は少女マンガの世界。

この時代は加藤和彦( Wikipedia)の"モーレツからビューティフルへ"という言葉どおり、高度成長が止まり男性も少女マンガを読む時代だった。「ガラスの仮面」(

Wikipedia)の"モーレツからビューティフルへ"という言葉どおり、高度成長が止まり男性も少女マンガを読む時代だった。「ガラスの仮面」( Wikipedia)「ベルサイユのばら」(

Wikipedia)「ベルサイユのばら」( Wikipedia)など。

Wikipedia)など。

ゲームの世界への影響

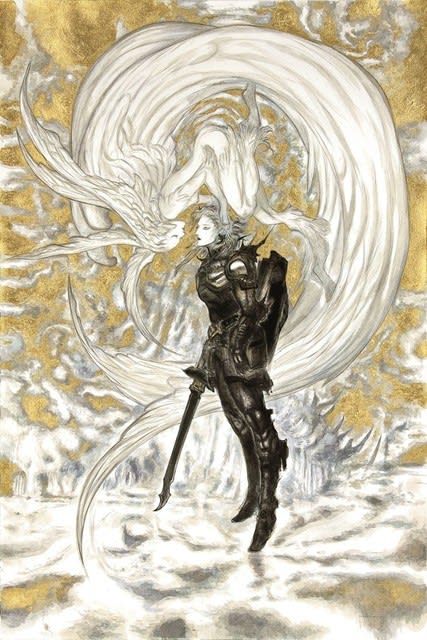

天野喜孝「ファイナルファンタジー」

天野喜孝( Wikipedia)「ファイナルファンタジー」"荒神と冒険者"とメモがあるのは、この作品のタイトルなのかな? 天野喜孝氏は15歳でタツノコプロに入社されたそうで、この作品も素晴らしい! Q型構図がミュシャの影響ということだけれど、作風としては個人的にはアーサー・ラッカム(

Wikipedia)「ファイナルファンタジー」"荒神と冒険者"とメモがあるのは、この作品のタイトルなのかな? 天野喜孝氏は15歳でタツノコプロに入社されたそうで、この作品も素晴らしい! Q型構図がミュシャの影響ということだけれど、作風としては個人的にはアーサー・ラッカム( Wikipedia)っぽいと思った。全くの的ハズレかもしれないけれど😅 原画とメモがあるので、これは原画が展示されているとうことかな? これは見るの楽しみ。

Wikipedia)っぽいと思った。全くの的ハズレかもしれないけれど😅 原画とメモがあるので、これは原画が展示されているとうことかな? これは見るの楽しみ。

ミュシャ作品そのものだけでなく、ミュシャの影響の大きさを見せる面白い企画展。どうやらレコードジャケットにもたくさんの影響が見られる作品があるのだそう。大人の事情で今回紹介できなかったそうなのだけど、著作権かな?🤔

クレイグ・ブラウン「ジプシー」

クレイグ・ブラウン「ジプシー」この作品がおそらく画面に出ていたと思うけれど解説はなし。これは「黄道十二宮」そのままだね? コラージュってことかしら? その辺りも行ってみれば分かるかな?

そうそう! タピオカミルクティーのTHE ALLEYでコラボドリンクが飲めるのだそう。行ってみようかな✨ 混んでたらやめよう😅

ということで楽しみ!

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ

ぶらぶら美術博物館:毎週火曜日 21:00~22:00 @BS日テレ