では見所を頭から。

前奏曲

前奏曲

印象的な金管のフレーズ(呪いの動機と呼ばれ、オペラ中、再々テーマ曲のように現れる。)で始まりますが、ここで公演自体の印象が決まるといってもいいすぎではない。

すかしっぺ(失礼!)のような芯のない音が出てきた日には悲しくなります。

前奏曲が長々としていなくて、観客をすんなりと舞台の世界に放り込むという素晴らしい離れ業をヴェルディがなしとげてくれています。

第一幕 第一場

あれかこれか Questa o quella

あれかこれか Questa o quella

マントヴァ公の初の聴かせどころとなる箇所。

パーティーでにぎわう公爵邸で、いきかう女性を品定めしながら、

いきなり遊びと本気は一体!とばかりに一般市民とは違う恋愛感を歌い上げる。

ここで聴衆は、だめだ、こいつは!と悟るのである。

この短い曲に彼の生き方、恋愛観を押し込むというまたしてもの離れ業。

ヴェルディおそるべし。

あっけらかんとした曲ながら、真に軽やかに歌いこなせているテノールは実は少ないように思います。

リゴレット、モンテローネ伯爵に呪われる

リゴレット、モンテローネ伯爵に呪われる

モンテローネが娘の身を案じている様子を笑いのネタにしようとしたリゴレットが、

モンテローネから呪いの言葉をはかれる場面。

この呪いをかけられた、という衝撃が、リゴレットの心に以後暗い雲を落としていくのです。意外と小心者なリゴレット。

モンテローネ役は実演ではかなりのおじさんが担当することが多く、

時々こけそうに弱々しい声だったりして、がっくりさせられることがあるのですが、

大事なシーンなので、張りのある声で、Sii maledetto!とリゴレットを呪っていただきたい。

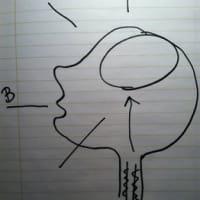

(写真は呪いの言葉を受けたリゴレット。メトの2006年の公演から。マントヴァ公はCalleja。

なんと、マントヴァ公の奴、横でせせら笑ってますぜ!なんて極悪人なんだ!!)

第一幕 第二場

リゴレット、殺し屋スパラフチーレに遭遇

リゴレット、殺し屋スパラフチーレに遭遇

~二重唱 あの老いぼれは呪いおった Quel vecchio maledivami!

呪われた事実をまだくよくよと考えて、や~な気分に陥りながら、帰路を急ぐリゴレット。

そんなところに殺し屋のスパラフチーレがあらわれて、

”ご希望とあれば、金次第でご主人の嫌いな人間を殺してさしあげますぜ!”とリゴレットに知恵をつける。

こんな人が帰り道にこっそりあらわれるなんて、なんて恐ろしい場所なんだ、マントヴァ公国とは。

公爵め、女に血道をあげる時間があったら、治安を何とかしろよ!と言いたくなるが、

リゴレットは今は用はない、とお断りする。

リゴレット独り言をかます

リゴレット独り言をかます

~おれたちは同じ穴のむじな Pari siamo!

このモノローグで、リゴレットが自嘲的に口にする”俺は舌で人を殺し、

奴(スパラフチーレ)は短剣で殺す”というフレーズは、

この一言で、リゴレットが、道化という仕事を全く好きでやっているわけではないことをあらわしつくした素晴らしい一句。

娘ジルダ登場

娘ジルダ登場

~二重唱 娘よ、お前は私の命 Figlia! - A te d'appresso

この二重唱の直前、Mi cogliera sventura? Ah, no. e follia.(何か悪いことが?いやそんな馬鹿な!)と、

まだ心にかかる呪いのことを心からふりおとすかのように最後の音を高らかに歌い上げたそのままに、

この二重唱に突入していく構成は本当に素晴らしい。

この二重唱は、今までのリゴレットの外での仮面がはずれて、娘を愛する父親の顔にならなければならないところで、

その突然の変化を観客に違和感抱かせることなく、かつ説得力をもって歌わなければいけない、

第一幕の至難の箇所。

ここで、ジルダのお母さんの話が出てきて、今でもリゴレットが深くこの女性を愛していることがわかるという感動的なシーンでもある。

外に出たがるジルダをとんでもない!!(そりゃ、毎日あのマントヴァ公の悪行を目にしていれば、それは箱入りにでもしたくなるでしょうとも!)

と、”教会だけしか行っちゃいけないよ”、と諭すリゴレット。

だがしかーし!その教会が最も危険な場所だったとは誰が想像したでしょうか?

そう!なんと、マントヴァ公の奴は、そんな教会という神聖な場所でさえ、

女性狩りに励んでいるのであります。

すでに、マントヴァ公は、そのフランスっぽい響きもうそ臭い偽名、

グァルティエル・マルデという貧乏学生のふりをして、

ジルダを引っ掛け済み。ジルダはすっかり彼に夢中になってしまっています。

マントヴァ公、ジルダを自宅までストーキング!

マントヴァ公、ジルダを自宅までストーキング!

~二重唱 あなたは心の太陽だ E il sol dell'anima

リゴレットがいなくなるのを待って、ジルダの家にしのびこむマントヴァ公。

ここで、要注意は、家の外から二人の会話を盗み聞きして、ジルダがリゴレットの娘であることをマントヴァ公は知っています。

つまり、知ってて自分の身近な使用人であるリゴレットの娘をおとそうとしているわけで、

まあ、もちろんあんな人のことですから、当たり前といえば当たり前なのですが、

それにしてものろくでなしです、マントヴァ公。

しかも、なんだかこの人、女性をおとすプロセスが楽しいと見えて、

いきなり身をあかして詰め寄れば、身分の高さ、金持ちっぷりに近寄ってくる女性もあるだろうに、

わざわざ手をかけて貧乏学生のふりまでしてジルダに忍び寄るという、周到さ。

しかし、この後、ジルダによる、

”あなたが貧乏なのが、いっそういいの”(本当にジルダってば、あなたはどこまでねんねなの!!)という台詞があるので、

相手に合わせてきわめてすぐれた分析をほどこし、作戦を実行したともいえるのである。

やるな、マントヴァ公。

しかし、この計画に手を貸したのがジルダの乳母。おせっかいは本当にやめていただきたい!

外で物音がしたため、リゴレットが戻ってきたのだと思い、あわててずらかるマントヴァ公。

恋に有頂天のジルダ

恋に有頂天のジルダ

~アリア 慕わしき人の名は Caro nome

そんな父親が戻ってきたかもしれない、というときに、

恋に血迷って頭がおかしくなったか、グァルティエル・マルデ=マントヴァ公の仮の姿への、思いを歌い上げるジルダ。

素晴らしい名曲です。

ジルダ、あんたはだまされてんのよー!!と喝を入れてあげたい気持ちが、

まあ、でも人は恋をするとこんな風に盲目にもなるわよね、とものわかりのいいおばさんのような気持ちになってくるから不思議。

それほど、恋に夢中になっているジルダの様子が愛らしいのです。

しかし、その愛らしさとは裏腹に歌唱的にはものすごい技巧を要される難曲。

ジルダ役のソプラノのコロラトゥーラの技術がここで試されます。

家に消えていく直前の部分の装飾部分は、歌手に裁量が与えられているので、センスよく歌ってほしいところ。

ジルダ、誘拐される!

ジルダ、誘拐される!

~ 静かに、静かに Zitti, zitti

上のアリアの最後の部分、家の奥に消えながらジルダが歌い終わるところで、

父親だと思っていた物音が実はリゴレットにしっぺ返しをしてやろうとジルダ誘拐(もちろんそのままマントヴァ公行き。)をたくらむ延臣たち

(ただしマントヴァ公と違って、彼らはジルダが娘だとは知らず、

愛人だと勘違いしている。)で、

その延臣たちが誘拐を実行するひそひそ声が、かぶってきて、

ものすごい効果をあげています。

オケの伴奏をミニマムに抑えて、イタリア語の響きを利用したこのシーンも本当によくできてます。

そこにリゴレットもなぜだか戻ってくるのですが(一体どこに行ってたんだか。)、

暗闇にまぎれて彼に目隠しをして、チェプラーノ伯爵夫人を誘拐しているふりをしながら、

その実、実の娘ジルダを誘拐する計略にうまくのせてしまいます。

はしごを押さえながら、自分の娘がまさにそのはしごを通って誘拐されようとしているのもしらず、

”まだかな、長いな”と悠長なことを言っているリゴレット。

みんなにおいてきぼりをくらい、ようやく様子がおかしいことに気付いたリゴレットは目隠しに気付き、それを外すと、

とうとう自分が自身の娘の誘拐に加担してしまったことを知ります。

気も狂わんばかりで娘を探し惑うリゴレット。

時遅しと理解したリゴレットは、これこそあの呪いだ!と呆然とします。

第二幕

本気遊び男の憂鬱

本気遊び男の憂鬱

~ アリア 頬の涙が Parmi veder le lagrime

もうちょっとのところで不本意にもジルダ宅を去らなければいけなかったマントヴァ公は、

柄にもなく、ジルダのことを案じてアンニュイになってます。

まさに本気遊び男特有の性質ですな。

その思いを歌いあげるのがこのアリア。

ちょっとはかわいいところもあるんじゃん!と思いきや、そんな同情は無用!

例の延臣たちが公爵邸にもどってきて、”いいササゲモノがありますぜ!”

と”リゴレットの愛人”=もちろん娘のジルダをマントヴァ公に捧げだします。

ジルダがリゴレットの娘であることを知っているマントヴァ公は、

延臣の勘違いにほくそえみつつ、るんるん気分で寝室に消えていきます。

ここは、憂鬱な気持ちから一転、生き生きと”自分にもツキが向いてきたぜ!”

と、

このムードの変化が重要。

この、どうしようもない単細胞のマントヴァ公を、しかし、観客に完全には嫌われることなく演じなければいけません。

なんていってもジルダの心を落とした男性なのですから。

最後の高音が決まると観客が嬉しくなる箇所でもあります。

リゴレットの独壇場 はじまる

リゴレットの独壇場 はじまる

~ ララ、ララ La ra, la ra

そこへとうとう一部始終を推測しつくして、怒り心頭に達したリゴレットがあらわれます。

しかし、ここはあくまで公爵邸。

自分を失ってはいけないので、あくまでさりげない様子を装いながら、

ジルダを探します。

前編で紹介した②のディスクのゴッビが歌うリゴレットのこのララの部分を聞くと、

沈鬱な気持ちに交差して、他人に弱みを見せたくないゆえに空元気を見せてみたり、

また怒りとフラストレーションがあらわれたり、

ララという単純な、かつその言葉自体には何の意味もない音の中に、

無数の感情が込められていて、胸が締め付けられます。

ついにジルダがマントヴァ公の寝室にいることを知ったリゴレットは、

寝室に乱入しようとしますが、主人の寝室、しかも使用中の寝室に、

臣下が乱入するなんて、当然のことながら許されることではありません。

延臣にはがいじめにされ、ついに”彼女は自分の娘なんだ!”と怒りを爆発させます。

思いがけない事態に、”やべー。。。”という面持ちの延臣たち。

リゴレットの最大の見せ場あらわる

リゴレットの最大の見せ場あらわる

~アリア 悪魔め、鬼め Cortigiani, vil razza dannata

怒りを爆発させる前半から、どうか娘をいまからでも救ってほしいと一人一人の延臣に泣いて頼むラストまで、

息をつかせぬアリア。

思い起こせば、まわりの延臣やら貴族たちを笑いものにして生きてきて、

心の底では最大級に軽蔑しまくってきたこの人たちに、

何かを泣いて頼まなければいけない、こんなことは今まで一度もなかったはずのリゴレット。

そんなリゴレットの様子をみて、途方にくれ、あさっての方向を見て、

我関せずをきめこむ延臣たち。

彼らにも言い分はあります。

あのマントヴァ公からジルダを取り返そうとしたところで、自分の身に災難がふりかかっても、

いいことなんて何ひとつない。

だし、リゴレットだっていままでさんざんみんなを嘲笑しまくって、

嫌な思いをさせてきたのだから、お互い様だ。

ここは、そんな矛盾だらけのリゴレットという人物を十分に描きつくさなければいけない、

バリトン役、最大かつ最高の見せ場です。

リゴレット役のバリトンが真の役者なら、とんでもないものが見れるでしょう。

ジルダ、寝室からあらわる

ジルダ、寝室からあらわる

~いつも日曜に教会で Tutte le feste al tempio

~二重唱 娘よ、お泣き Piangi, fanciulla

寝室からあらわれたジルダ。事態を理解したリゴレットは延臣を追い払い、娘と二人っきりになります。

ジルダはとつとつと貧乏学生マルデと教会で知り合ったいきさつやら、

この公爵邸に誘拐されてきた経緯を話します。

厳密な意味ではアリアではないのですが、単独でも歌われることのある泣き調子のメロディーが印象的な曲です。

必死でジルダをなぐさめるリゴレット。

復讐の鬼と化すリゴレット

復讐の鬼と化すリゴレット

そんな優しい父親の顔を見せるリゴレットの目に、

マントヴァ公から牢獄行きを言い渡され、”わしの呪いも無駄であったか”

とつぶやくモンテローネ公の言葉を耳にして、

”いいや、この娘を奪われたあなたと私の仇は(って、モンテローネのそれにはあんたが荷担してたでしょうが!)

この私が討とう!

といきなりリゴレットの目に復讐の炎が宿ります。

歌の中でも、”お父様、なんだか怖いわ”とジルダにまで恐れられる本気ぶり。

必死にとめようとするジルダに聞く耳を持たず、

マントヴァ公への殺意をつのらせるリゴレットなのでした。

ここはその狂気というか、マントヴァ公を殺すという考えにリゴレットが喜びをいだいている様子を歌いだしてほしいです。

音楽はすでにその不気味な喜びを表現しつくしていて、ヴェルディ、またしても素晴らしいのです。

第三幕

なんと、あんなひどい目にあったというのに、

”まだ彼を愛しているんです。。”とのたまうジルダ。

そこで、ジルダの節穴のような目をぱっかり開かせようと、

リゴレットはあるいかがわしい居酒屋兼宿屋にジルダを連れて行きます。

つくづく、マントヴァ公国、あやしい場所です。

よっぽど公爵邸の暮らしがひまで退屈なのか、

その宿屋でくつろいでいる様子のマントヴァ公。

マントヴァ公、最大の聴かせどころ

マントヴァ公、最大の聴かせどころ

~カンツォーネ 風の中の羽のように(女心の歌)La donna e mobile

もしや過去に女性からひどい仕打ちでもくらったのか?と深読みしたくなるような

”女の気持ちなんて風の中の羽のように気まぐれで信用ならない”と歌うマントヴァ公。

そういうあんたはどうなんだ?とつっこみたくなるが、

この曲はきっと誰もが聴いたことがあるはずの名曲。

テノールの力量次第で、素晴らしい歌唱を聴けることもあれば、

惨憺な結果に終わることも。

ここは、マントヴァ公の鼻歌程度の歌だと思われるので、

あんまり思いいれたっぷりに歌われると逆に興ざめしてしまう。

あくまで軽やかに、朗らかに歌われるべき。

なんと、この宿屋、例の殺し屋スパラフチーレとその妹、マッダレーナが経営する宿屋なのです。

どうりでいかがわしいはず。

このマッダレーナは育ちが悪いなりに魅力的な女性。

可憐な花のようなジルダとは対照的な、酸いも甘いも経験つくしたっぽい、色っぽくって、だけど情のある女性です。

この役はメゾによって歌われ、このジルダのキャラとのコントラストをはっきりさせるため、

ねっとりまったりした声質のメゾが配役されることが多いです。

最も美しい四重唱あらわる!

最も美しい四重唱あらわる!

~四重唱 美しい愛らしい娘よ Bella figlia dell'amore

マッダレーナに迫るリゴレット。

その様子をこの目で確かめさせて、ジルダのマントヴァ公への愛をあきらめさせようと目論む宿屋の外のリゴレットと

それを驚きの様子で見守るジルダ。

この4人のそれぞれの心情を歌わせたのがこの四重唱で、オペラの全作品の中でも

最も美しい四重唱との誉れも高い名曲です。

重唱で、それぞれのパートが違う歌詞を歌えるという特質に目をつけて、

それぞれの役にそれぞれの気持ちを吐露させるという、素晴らしいアイディア!

各パートの掛け合いが素晴らしく、それぞれのメロディーがまるで、お互いの気持ちをなぞるかのように絡み合う様子は圧巻。

こんなシーンにこういう曲を持ってくるヴェルディ、あなたは本当に天才です!!

4人に歌唱力と、かつアンサンブル能力があると、

この世のものとは思えぬ響きが展開し、至上の喜びが体験できます。

さあ、これで懲りたろう?俺は一仕事すませてから追いかけるから、

お前は先にヴェローナに向かってなさい、とリゴレットはジルダを先に発たせます。

スパラフチーレに公爵殺しを依頼し、死体は自分に確認させてくれ、と条件を出すリゴレット。

スパラフチーレはもちろんこの依頼を受けます。

公爵がほろ酔い気分で寝室にあがると(って、公爵邸に帰んなくっていいんですかい?)、

外はだんだんと不穏な嵐の様子を帯びてきます。

雨、風、雷、そして殺人

雨、風、雷、そして殺人

~三重唱 嵐が来るな La tempesta e vicina!

~嵐の音楽

着々と殺しの準備をすすめるスパラフチーレに、

公爵の魅力に参り気味のマッダレーナは、”命は助けてあげようよ”と持ちかけます。

”だけど死体を依頼者にわたさなきゃいけないんだぞ!”と断るスパラフチーレに、

”じゃ、あのせむしを殺しちゃえばいいじゃないの。”と提案するマッダレーナ。

そこで切れる兄、スパラフチーレ。

”俺は殺し屋であって、盗人じゃないんだ!依頼人を殺すような卑怯な真似はせん!”

とびっくりな論法で反論してきます。

しつこくくいさがる妹に、どうせ、こんな嵐の中、誰も来るまい、とたかをくくっていたスパラフチーレは、

”もし、真夜中までに誰かがこの宿に訪れたら、そいつを身代わりにして、彼を助けてやろう”

と同意します。

しかし、そんなスパラフチーレの読みは甘かったし、

娘がヴェローナに向かっていると信じ込んでるリゴレットも甘かった。

なんと、ジルダはちゃーんと舞い戻って、その兄妹の会話を一部始終、建物の外で盗み聞きしていたのでした。

”あのマッダレーナも彼を救おうとしているのだもの。私だって!”

とこれまたとんでもない論法で、自分が身代わりになることを決心するジルダ。

これらすべてのやりとりが三重唱の中につめこまれています。

特に、身代わりになろうと決意しながらも、これでいいのか、と逡巡するジルダのメロディーがせつない。

いよいよ、真夜中30分前を告げる鐘の音を聴いたジルダは、

荒れ狂う嵐の中、宿のドアをノックします。

一度目のノックで、スパラフチーレが風の音だろう、といってとりあわないのもリアリティ満点。

二度目のノックで、いよいよ風のせいではないことがわかって、

マントヴァ公の命を救える興奮からマッダレーナが喜びを爆発させます。

このシーンはまるで、私たち聴衆もが、犯行現場に一緒に息をひそめて隠れているような、ものすごい緊張感です。

ジルダ:(建物の外から中に向かって)貧しいものにお情けを。

マッダレーナ:(中から)どうぞ、でも今夜は長い夜になるよ!(意味深で怖い!)

スパラフチーレ:ちょっと待てよ。

マッダレーナ:さあ、早くやっちまうのよ。他の誰かの命で彼の命を救うのよ!

スパラフチーレ:わかった。用意はいいぞ。戸を開けろ。金さえ入れば、後はどうだっていいさ。

ジルダ:こんなに若いのに死のうとしている私。神様、どうかこの悪い人たちを許してあげて。

そして、お父様、この不幸な娘を許して。

私が助けようとしている人よ(マントヴァ公)、どうぞお幸せに!

この後、開かれた扉に向かってジルダは吸い込まれていきます。

ものすごい暴風雨の中、ジルダが刺殺され、その後、だんだん嵐はおさまっていくのですが、

オーケストラのその嵐の描写がまたすごい。

また、台詞が本当によくできているのです。

このシーンが終わる頃には、まるで自分が犯罪シーンにいあわせたかのように、

心臓がばくばくしてしまいます。

嵐が静まるとリゴレットが戻ってきて死体の入った袋をスパラフチーレから受け取ります。

早く証拠隠滅をしたいスパラフチーレは、

誰かに会う前にとっとと川に捨てちまいなよ!とリゴレットに言います。

その助言どおり、リゴレットが死体を川に投げ入れようとした途端、遠くから(舞台では舞台裏から)きこえる、

女心の歌、まぎれもないマントヴァ公の声。

オケの伴奏なしで歌われるこの二度目の女心の歌のあとに始まる弦の音に、

”じゃ、一体この袋の中の死体は誰の?!!”

という恐れが聞こえてきます。

呪いの完成

呪いの完成

~二重唱 おお、わしのジルダ Oh mia Gilda!

~ああ、あの呪いだ Ah la maledizione!

中からは虫の息状態のジルダが。

リゴレットに許しをこいつつも愛した人のために死ねる喜びをかみしめるジルダ。

(って、マントヴァ公がそんな価値のない奴であることはいうまでもないが、そこがまたせつないのだ。)

父リゴレットの悲しみと怒りが胸に沁みる。

こんな不幸を招いたのは自分であることを後悔しながら、

ああ、あの呪いが!と崩れ落ちるリゴレット。

どうしてこんな不幸の螺旋階段になってしまったのか、

我々観客も呆然としてリゴレットを見つめるのみ。宿命とはかくに残酷なものなのです。

***ヴェルディ リゴレット Verdi Rigoletto***

前奏曲

前奏曲印象的な金管のフレーズ(呪いの動機と呼ばれ、オペラ中、再々テーマ曲のように現れる。)で始まりますが、ここで公演自体の印象が決まるといってもいいすぎではない。

すかしっぺ(失礼!)のような芯のない音が出てきた日には悲しくなります。

前奏曲が長々としていなくて、観客をすんなりと舞台の世界に放り込むという素晴らしい離れ業をヴェルディがなしとげてくれています。

第一幕 第一場

あれかこれか Questa o quella

あれかこれか Questa o quellaマントヴァ公の初の聴かせどころとなる箇所。

パーティーでにぎわう公爵邸で、いきかう女性を品定めしながら、

いきなり遊びと本気は一体!とばかりに一般市民とは違う恋愛感を歌い上げる。

ここで聴衆は、だめだ、こいつは!と悟るのである。

この短い曲に彼の生き方、恋愛観を押し込むというまたしてもの離れ業。

ヴェルディおそるべし。

あっけらかんとした曲ながら、真に軽やかに歌いこなせているテノールは実は少ないように思います。

リゴレット、モンテローネ伯爵に呪われる

リゴレット、モンテローネ伯爵に呪われるモンテローネが娘の身を案じている様子を笑いのネタにしようとしたリゴレットが、

モンテローネから呪いの言葉をはかれる場面。

この呪いをかけられた、という衝撃が、リゴレットの心に以後暗い雲を落としていくのです。意外と小心者なリゴレット。

モンテローネ役は実演ではかなりのおじさんが担当することが多く、

時々こけそうに弱々しい声だったりして、がっくりさせられることがあるのですが、

大事なシーンなので、張りのある声で、Sii maledetto!とリゴレットを呪っていただきたい。

(写真は呪いの言葉を受けたリゴレット。メトの2006年の公演から。マントヴァ公はCalleja。

なんと、マントヴァ公の奴、横でせせら笑ってますぜ!なんて極悪人なんだ!!)

第一幕 第二場

リゴレット、殺し屋スパラフチーレに遭遇

リゴレット、殺し屋スパラフチーレに遭遇 ~二重唱 あの老いぼれは呪いおった Quel vecchio maledivami!

呪われた事実をまだくよくよと考えて、や~な気分に陥りながら、帰路を急ぐリゴレット。

そんなところに殺し屋のスパラフチーレがあらわれて、

”ご希望とあれば、金次第でご主人の嫌いな人間を殺してさしあげますぜ!”とリゴレットに知恵をつける。

こんな人が帰り道にこっそりあらわれるなんて、なんて恐ろしい場所なんだ、マントヴァ公国とは。

公爵め、女に血道をあげる時間があったら、治安を何とかしろよ!と言いたくなるが、

リゴレットは今は用はない、とお断りする。

リゴレット独り言をかます

リゴレット独り言をかます~おれたちは同じ穴のむじな Pari siamo!

このモノローグで、リゴレットが自嘲的に口にする”俺は舌で人を殺し、

奴(スパラフチーレ)は短剣で殺す”というフレーズは、

この一言で、リゴレットが、道化という仕事を全く好きでやっているわけではないことをあらわしつくした素晴らしい一句。

娘ジルダ登場

娘ジルダ登場~二重唱 娘よ、お前は私の命 Figlia! - A te d'appresso

この二重唱の直前、Mi cogliera sventura? Ah, no. e follia.(何か悪いことが?いやそんな馬鹿な!)と、

まだ心にかかる呪いのことを心からふりおとすかのように最後の音を高らかに歌い上げたそのままに、

この二重唱に突入していく構成は本当に素晴らしい。

この二重唱は、今までのリゴレットの外での仮面がはずれて、娘を愛する父親の顔にならなければならないところで、

その突然の変化を観客に違和感抱かせることなく、かつ説得力をもって歌わなければいけない、

第一幕の至難の箇所。

ここで、ジルダのお母さんの話が出てきて、今でもリゴレットが深くこの女性を愛していることがわかるという感動的なシーンでもある。

外に出たがるジルダをとんでもない!!(そりゃ、毎日あのマントヴァ公の悪行を目にしていれば、それは箱入りにでもしたくなるでしょうとも!)

と、”教会だけしか行っちゃいけないよ”、と諭すリゴレット。

だがしかーし!その教会が最も危険な場所だったとは誰が想像したでしょうか?

そう!なんと、マントヴァ公の奴は、そんな教会という神聖な場所でさえ、

女性狩りに励んでいるのであります。

すでに、マントヴァ公は、そのフランスっぽい響きもうそ臭い偽名、

グァルティエル・マルデという貧乏学生のふりをして、

ジルダを引っ掛け済み。ジルダはすっかり彼に夢中になってしまっています。

マントヴァ公、ジルダを自宅までストーキング!

マントヴァ公、ジルダを自宅までストーキング!~二重唱 あなたは心の太陽だ E il sol dell'anima

リゴレットがいなくなるのを待って、ジルダの家にしのびこむマントヴァ公。

ここで、要注意は、家の外から二人の会話を盗み聞きして、ジルダがリゴレットの娘であることをマントヴァ公は知っています。

つまり、知ってて自分の身近な使用人であるリゴレットの娘をおとそうとしているわけで、

まあ、もちろんあんな人のことですから、当たり前といえば当たり前なのですが、

それにしてものろくでなしです、マントヴァ公。

しかも、なんだかこの人、女性をおとすプロセスが楽しいと見えて、

いきなり身をあかして詰め寄れば、身分の高さ、金持ちっぷりに近寄ってくる女性もあるだろうに、

わざわざ手をかけて貧乏学生のふりまでしてジルダに忍び寄るという、周到さ。

しかし、この後、ジルダによる、

”あなたが貧乏なのが、いっそういいの”(本当にジルダってば、あなたはどこまでねんねなの!!)という台詞があるので、

相手に合わせてきわめてすぐれた分析をほどこし、作戦を実行したともいえるのである。

やるな、マントヴァ公。

しかし、この計画に手を貸したのがジルダの乳母。おせっかいは本当にやめていただきたい!

外で物音がしたため、リゴレットが戻ってきたのだと思い、あわててずらかるマントヴァ公。

恋に有頂天のジルダ

恋に有頂天のジルダ~アリア 慕わしき人の名は Caro nome

そんな父親が戻ってきたかもしれない、というときに、

恋に血迷って頭がおかしくなったか、グァルティエル・マルデ=マントヴァ公の仮の姿への、思いを歌い上げるジルダ。

素晴らしい名曲です。

ジルダ、あんたはだまされてんのよー!!と喝を入れてあげたい気持ちが、

まあ、でも人は恋をするとこんな風に盲目にもなるわよね、とものわかりのいいおばさんのような気持ちになってくるから不思議。

それほど、恋に夢中になっているジルダの様子が愛らしいのです。

しかし、その愛らしさとは裏腹に歌唱的にはものすごい技巧を要される難曲。

ジルダ役のソプラノのコロラトゥーラの技術がここで試されます。

家に消えていく直前の部分の装飾部分は、歌手に裁量が与えられているので、センスよく歌ってほしいところ。

ジルダ、誘拐される!

ジルダ、誘拐される!~ 静かに、静かに Zitti, zitti

上のアリアの最後の部分、家の奥に消えながらジルダが歌い終わるところで、

父親だと思っていた物音が実はリゴレットにしっぺ返しをしてやろうとジルダ誘拐(もちろんそのままマントヴァ公行き。)をたくらむ延臣たち

(ただしマントヴァ公と違って、彼らはジルダが娘だとは知らず、

愛人だと勘違いしている。)で、

その延臣たちが誘拐を実行するひそひそ声が、かぶってきて、

ものすごい効果をあげています。

オケの伴奏をミニマムに抑えて、イタリア語の響きを利用したこのシーンも本当によくできてます。

そこにリゴレットもなぜだか戻ってくるのですが(一体どこに行ってたんだか。)、

暗闇にまぎれて彼に目隠しをして、チェプラーノ伯爵夫人を誘拐しているふりをしながら、

その実、実の娘ジルダを誘拐する計略にうまくのせてしまいます。

はしごを押さえながら、自分の娘がまさにそのはしごを通って誘拐されようとしているのもしらず、

”まだかな、長いな”と悠長なことを言っているリゴレット。

みんなにおいてきぼりをくらい、ようやく様子がおかしいことに気付いたリゴレットは目隠しに気付き、それを外すと、

とうとう自分が自身の娘の誘拐に加担してしまったことを知ります。

気も狂わんばかりで娘を探し惑うリゴレット。

時遅しと理解したリゴレットは、これこそあの呪いだ!と呆然とします。

第二幕

本気遊び男の憂鬱

本気遊び男の憂鬱~ アリア 頬の涙が Parmi veder le lagrime

もうちょっとのところで不本意にもジルダ宅を去らなければいけなかったマントヴァ公は、

柄にもなく、ジルダのことを案じてアンニュイになってます。

まさに本気遊び男特有の性質ですな。

その思いを歌いあげるのがこのアリア。

ちょっとはかわいいところもあるんじゃん!と思いきや、そんな同情は無用!

例の延臣たちが公爵邸にもどってきて、”いいササゲモノがありますぜ!”

と”リゴレットの愛人”=もちろん娘のジルダをマントヴァ公に捧げだします。

ジルダがリゴレットの娘であることを知っているマントヴァ公は、

延臣の勘違いにほくそえみつつ、るんるん気分で寝室に消えていきます。

ここは、憂鬱な気持ちから一転、生き生きと”自分にもツキが向いてきたぜ!”

と、

このムードの変化が重要。

この、どうしようもない単細胞のマントヴァ公を、しかし、観客に完全には嫌われることなく演じなければいけません。

なんていってもジルダの心を落とした男性なのですから。

最後の高音が決まると観客が嬉しくなる箇所でもあります。

リゴレットの独壇場 はじまる

リゴレットの独壇場 はじまる~ ララ、ララ La ra, la ra

そこへとうとう一部始終を推測しつくして、怒り心頭に達したリゴレットがあらわれます。

しかし、ここはあくまで公爵邸。

自分を失ってはいけないので、あくまでさりげない様子を装いながら、

ジルダを探します。

前編で紹介した②のディスクのゴッビが歌うリゴレットのこのララの部分を聞くと、

沈鬱な気持ちに交差して、他人に弱みを見せたくないゆえに空元気を見せてみたり、

また怒りとフラストレーションがあらわれたり、

ララという単純な、かつその言葉自体には何の意味もない音の中に、

無数の感情が込められていて、胸が締め付けられます。

ついにジルダがマントヴァ公の寝室にいることを知ったリゴレットは、

寝室に乱入しようとしますが、主人の寝室、しかも使用中の寝室に、

臣下が乱入するなんて、当然のことながら許されることではありません。

延臣にはがいじめにされ、ついに”彼女は自分の娘なんだ!”と怒りを爆発させます。

思いがけない事態に、”やべー。。。”という面持ちの延臣たち。

リゴレットの最大の見せ場あらわる

リゴレットの最大の見せ場あらわる~アリア 悪魔め、鬼め Cortigiani, vil razza dannata

怒りを爆発させる前半から、どうか娘をいまからでも救ってほしいと一人一人の延臣に泣いて頼むラストまで、

息をつかせぬアリア。

思い起こせば、まわりの延臣やら貴族たちを笑いものにして生きてきて、

心の底では最大級に軽蔑しまくってきたこの人たちに、

何かを泣いて頼まなければいけない、こんなことは今まで一度もなかったはずのリゴレット。

そんなリゴレットの様子をみて、途方にくれ、あさっての方向を見て、

我関せずをきめこむ延臣たち。

彼らにも言い分はあります。

あのマントヴァ公からジルダを取り返そうとしたところで、自分の身に災難がふりかかっても、

いいことなんて何ひとつない。

だし、リゴレットだっていままでさんざんみんなを嘲笑しまくって、

嫌な思いをさせてきたのだから、お互い様だ。

ここは、そんな矛盾だらけのリゴレットという人物を十分に描きつくさなければいけない、

バリトン役、最大かつ最高の見せ場です。

リゴレット役のバリトンが真の役者なら、とんでもないものが見れるでしょう。

ジルダ、寝室からあらわる

ジルダ、寝室からあらわる~いつも日曜に教会で Tutte le feste al tempio

~二重唱 娘よ、お泣き Piangi, fanciulla

寝室からあらわれたジルダ。事態を理解したリゴレットは延臣を追い払い、娘と二人っきりになります。

ジルダはとつとつと貧乏学生マルデと教会で知り合ったいきさつやら、

この公爵邸に誘拐されてきた経緯を話します。

厳密な意味ではアリアではないのですが、単独でも歌われることのある泣き調子のメロディーが印象的な曲です。

必死でジルダをなぐさめるリゴレット。

復讐の鬼と化すリゴレット

復讐の鬼と化すリゴレットそんな優しい父親の顔を見せるリゴレットの目に、

マントヴァ公から牢獄行きを言い渡され、”わしの呪いも無駄であったか”

とつぶやくモンテローネ公の言葉を耳にして、

”いいや、この娘を奪われたあなたと私の仇は(って、モンテローネのそれにはあんたが荷担してたでしょうが!)

この私が討とう!

といきなりリゴレットの目に復讐の炎が宿ります。

歌の中でも、”お父様、なんだか怖いわ”とジルダにまで恐れられる本気ぶり。

必死にとめようとするジルダに聞く耳を持たず、

マントヴァ公への殺意をつのらせるリゴレットなのでした。

ここはその狂気というか、マントヴァ公を殺すという考えにリゴレットが喜びをいだいている様子を歌いだしてほしいです。

音楽はすでにその不気味な喜びを表現しつくしていて、ヴェルディ、またしても素晴らしいのです。

第三幕

なんと、あんなひどい目にあったというのに、

”まだ彼を愛しているんです。。”とのたまうジルダ。

そこで、ジルダの節穴のような目をぱっかり開かせようと、

リゴレットはあるいかがわしい居酒屋兼宿屋にジルダを連れて行きます。

つくづく、マントヴァ公国、あやしい場所です。

よっぽど公爵邸の暮らしがひまで退屈なのか、

その宿屋でくつろいでいる様子のマントヴァ公。

マントヴァ公、最大の聴かせどころ

マントヴァ公、最大の聴かせどころ~カンツォーネ 風の中の羽のように(女心の歌)La donna e mobile

もしや過去に女性からひどい仕打ちでもくらったのか?と深読みしたくなるような

”女の気持ちなんて風の中の羽のように気まぐれで信用ならない”と歌うマントヴァ公。

そういうあんたはどうなんだ?とつっこみたくなるが、

この曲はきっと誰もが聴いたことがあるはずの名曲。

テノールの力量次第で、素晴らしい歌唱を聴けることもあれば、

惨憺な結果に終わることも。

ここは、マントヴァ公の鼻歌程度の歌だと思われるので、

あんまり思いいれたっぷりに歌われると逆に興ざめしてしまう。

あくまで軽やかに、朗らかに歌われるべき。

なんと、この宿屋、例の殺し屋スパラフチーレとその妹、マッダレーナが経営する宿屋なのです。

どうりでいかがわしいはず。

このマッダレーナは育ちが悪いなりに魅力的な女性。

可憐な花のようなジルダとは対照的な、酸いも甘いも経験つくしたっぽい、色っぽくって、だけど情のある女性です。

この役はメゾによって歌われ、このジルダのキャラとのコントラストをはっきりさせるため、

ねっとりまったりした声質のメゾが配役されることが多いです。

最も美しい四重唱あらわる!

最も美しい四重唱あらわる!~四重唱 美しい愛らしい娘よ Bella figlia dell'amore

マッダレーナに迫るリゴレット。

その様子をこの目で確かめさせて、ジルダのマントヴァ公への愛をあきらめさせようと目論む宿屋の外のリゴレットと

それを驚きの様子で見守るジルダ。

この4人のそれぞれの心情を歌わせたのがこの四重唱で、オペラの全作品の中でも

最も美しい四重唱との誉れも高い名曲です。

重唱で、それぞれのパートが違う歌詞を歌えるという特質に目をつけて、

それぞれの役にそれぞれの気持ちを吐露させるという、素晴らしいアイディア!

各パートの掛け合いが素晴らしく、それぞれのメロディーがまるで、お互いの気持ちをなぞるかのように絡み合う様子は圧巻。

こんなシーンにこういう曲を持ってくるヴェルディ、あなたは本当に天才です!!

4人に歌唱力と、かつアンサンブル能力があると、

この世のものとは思えぬ響きが展開し、至上の喜びが体験できます。

さあ、これで懲りたろう?俺は一仕事すませてから追いかけるから、

お前は先にヴェローナに向かってなさい、とリゴレットはジルダを先に発たせます。

スパラフチーレに公爵殺しを依頼し、死体は自分に確認させてくれ、と条件を出すリゴレット。

スパラフチーレはもちろんこの依頼を受けます。

公爵がほろ酔い気分で寝室にあがると(って、公爵邸に帰んなくっていいんですかい?)、

外はだんだんと不穏な嵐の様子を帯びてきます。

雨、風、雷、そして殺人

雨、風、雷、そして殺人~三重唱 嵐が来るな La tempesta e vicina!

~嵐の音楽

着々と殺しの準備をすすめるスパラフチーレに、

公爵の魅力に参り気味のマッダレーナは、”命は助けてあげようよ”と持ちかけます。

”だけど死体を依頼者にわたさなきゃいけないんだぞ!”と断るスパラフチーレに、

”じゃ、あのせむしを殺しちゃえばいいじゃないの。”と提案するマッダレーナ。

そこで切れる兄、スパラフチーレ。

”俺は殺し屋であって、盗人じゃないんだ!依頼人を殺すような卑怯な真似はせん!”

とびっくりな論法で反論してきます。

しつこくくいさがる妹に、どうせ、こんな嵐の中、誰も来るまい、とたかをくくっていたスパラフチーレは、

”もし、真夜中までに誰かがこの宿に訪れたら、そいつを身代わりにして、彼を助けてやろう”

と同意します。

しかし、そんなスパラフチーレの読みは甘かったし、

娘がヴェローナに向かっていると信じ込んでるリゴレットも甘かった。

なんと、ジルダはちゃーんと舞い戻って、その兄妹の会話を一部始終、建物の外で盗み聞きしていたのでした。

”あのマッダレーナも彼を救おうとしているのだもの。私だって!”

とこれまたとんでもない論法で、自分が身代わりになることを決心するジルダ。

これらすべてのやりとりが三重唱の中につめこまれています。

特に、身代わりになろうと決意しながらも、これでいいのか、と逡巡するジルダのメロディーがせつない。

いよいよ、真夜中30分前を告げる鐘の音を聴いたジルダは、

荒れ狂う嵐の中、宿のドアをノックします。

一度目のノックで、スパラフチーレが風の音だろう、といってとりあわないのもリアリティ満点。

二度目のノックで、いよいよ風のせいではないことがわかって、

マントヴァ公の命を救える興奮からマッダレーナが喜びを爆発させます。

このシーンはまるで、私たち聴衆もが、犯行現場に一緒に息をひそめて隠れているような、ものすごい緊張感です。

ジルダ:(建物の外から中に向かって)貧しいものにお情けを。

マッダレーナ:(中から)どうぞ、でも今夜は長い夜になるよ!(意味深で怖い!)

スパラフチーレ:ちょっと待てよ。

マッダレーナ:さあ、早くやっちまうのよ。他の誰かの命で彼の命を救うのよ!

スパラフチーレ:わかった。用意はいいぞ。戸を開けろ。金さえ入れば、後はどうだっていいさ。

ジルダ:こんなに若いのに死のうとしている私。神様、どうかこの悪い人たちを許してあげて。

そして、お父様、この不幸な娘を許して。

私が助けようとしている人よ(マントヴァ公)、どうぞお幸せに!

この後、開かれた扉に向かってジルダは吸い込まれていきます。

ものすごい暴風雨の中、ジルダが刺殺され、その後、だんだん嵐はおさまっていくのですが、

オーケストラのその嵐の描写がまたすごい。

また、台詞が本当によくできているのです。

このシーンが終わる頃には、まるで自分が犯罪シーンにいあわせたかのように、

心臓がばくばくしてしまいます。

嵐が静まるとリゴレットが戻ってきて死体の入った袋をスパラフチーレから受け取ります。

早く証拠隠滅をしたいスパラフチーレは、

誰かに会う前にとっとと川に捨てちまいなよ!とリゴレットに言います。

その助言どおり、リゴレットが死体を川に投げ入れようとした途端、遠くから(舞台では舞台裏から)きこえる、

女心の歌、まぎれもないマントヴァ公の声。

オケの伴奏なしで歌われるこの二度目の女心の歌のあとに始まる弦の音に、

”じゃ、一体この袋の中の死体は誰の?!!”

という恐れが聞こえてきます。

呪いの完成

呪いの完成~二重唱 おお、わしのジルダ Oh mia Gilda!

~ああ、あの呪いだ Ah la maledizione!

中からは虫の息状態のジルダが。

リゴレットに許しをこいつつも愛した人のために死ねる喜びをかみしめるジルダ。

(って、マントヴァ公がそんな価値のない奴であることはいうまでもないが、そこがまたせつないのだ。)

父リゴレットの悲しみと怒りが胸に沁みる。

こんな不幸を招いたのは自分であることを後悔しながら、

ああ、あの呪いが!と崩れ落ちるリゴレット。

どうしてこんな不幸の螺旋階段になってしまったのか、

我々観客も呆然としてリゴレットを見つめるのみ。宿命とはかくに残酷なものなのです。

***ヴェルディ リゴレット Verdi Rigoletto***

バレエの演奏ではあなたが言うところの「すかしっぺ」がない方が珍しいのだけれど、オペラではオケの皆さんも相当緊張していらっしゃるでしょうからまさかそんなことは、、、、?

ちょ、ちょっと集中して聴くわ。

すっごいわかりやすいーい!やっぱりあなた私の中ではXXンボウ先生よ~。

また後ほど

リゴレットは「なんで?」と聞き返したくなる部分があまりにも多すぎてなかなか飲み込めなかったのだけれどようやく理解できました。

すごくわかりやすいのでもうこれで予習はバッチリ。あとは音楽を聞き込んでしっかり頭の中にインプットさせることと、名場面や叫び中心に出来るだけ歌詞を頭に叩き込むというところね。

しかしやはりドミンゴはスマートすぎるかもしれないわね。私生活もプロフェッショナルでも規律正しく生きているドミンゴがマントヴァ侯というのはあまりにも正当派過ぎるかしらね?そう意味においてもあなたがおっしゃたように(あなたじゃなくて河合秀朋氏だったわ。しかしその記事を見つけたあなたもさすが。)パヴァロッティの髭もじゃ薄ら笑いの方が卑しくてマントヴァ、って感じなのでしょうね。力不足かもしれないけどあのいやらしさは雰囲気的にアラーニャなんかどうなの?

実は名曲揃いの「リゴレット」ですが、私は叙情派でよよよ、と泣くほうが好きなので一体どんな感想になるか楽しみにしていて!

明日会社に行ったら全部プリントアウトして通勤の友にします。

madokakipさんほど聞き込んでいませんが、私もリゴレットは大好きです。素晴らしい曲が沢山あって、聞き所満載ですよね。ヒューストンでDHがリゴレットやったときの音源をいただいたので、MP3プレーヤーに入れてよく聞いてます。スパラフチーレが登場するところで低い弦が始まるとぞくぞくします。

しかし、カラスのジルダはやはり想像できません!

DVDで見るともっとはっきり河合氏説が裏付けられるのだけど、

彼はどんな情熱的な歌でも、すっごい醒めた歌い方なのよね。

本人としては歌うだけで必死で、顔や表情なんて気にしてられるか!ってなくらいなことだったのかもしれないけど、

キャラになりきってしまうドミンゴなんかと比べると、

おやおや?と思うほどの醒めぶりなのです。

うんうん、アラーニャはキャラ的には合ってるかも。

あとは歌をもっと頑張って頂いて。(だめじゃん!)

とはいえ、ムーティ盤で歌っているマントヴァ公を聴くと、悪くはないです。

あとはあなたが”コニタン”とあだ名したマルセロ・アルバレス(ルチアのDVDに出演していた)、

彼のマントヴァ公は実演でもなかなかよかったわよ。

声質もあってるし、あの暑苦しいキャラクターが意外にも役にあってます。

それから、最近ではJoseph Calleja、彼のマントヴァ公はよかった。

(二枚目と三枚目の写真がそう。)

私はアルバレスよりも彼のマントヴァ公が好みかも。

無邪気で色っぽさもあるうえに、どこかエレガンスも感じさせる、素晴らしいマントヴァ公だったわ。

声も軽めでこの役にぴったりなの。

私も叙情派でよよよ、と泣くのも好きだけど、

リゴレットは曲と台本に本当に無駄がなく、

どこをとっても金太郎飴のようにかっこよくって、

絶対実演を見ると、ぶっとぶこと間違いなし!

『椿姫』とはまた違うオペラの楽しみ方を体験できるはずです。

レポート、楽しみに待ってるわ~。

こんにちは!

本当にリゴレットは、素晴らしい作品ですよね。

私自身も私の友人yol嬢が上で言っているように、

オペラを見始めたころ、特にあらすじだけを追うと、

”はあ?なんかわけがわかりません!なんでそうなるの??”

っていう箇所が多かったのです。

だけど、この作品はヴェルディの音楽が伴ってはじめて見えてくる

各登場人物の気持ちとかがあらすじよりも大事だったり、

音楽と、歌詞、舞台上の動きを見て、はじめて全体像が見えるとでもいうのか、

舞台作品中の舞台作品ですね。

なので、今回はできるだけそのあたりも詳しく書こうとして、長大な文章になってしまいました。

カラスは”彼女の声質にしては”、最大限に、いえ、驚くほどジルダになりきっているとは思うのですが、

やっぱり声質があっていない、というのは痛いですね。

声質に関しては、昨シーズン聴いたSiurinaの声が今でも耳を離れません。

ジルダの純真さをこれほどまでに声のカラーそのもので表現できる人は稀有だと思います。

日本でジルダを歌うようなことがあれば、激しく観にいかれることをおすすめします!

DH氏のリゴレットはどうですか?

ガラでは楽しみにしていたCortigianiが、差し替えになってしまって、

聴くことが出来なかったのが残念です。

でもこのまま順調にキャリアをすすめていけば、

わりと近いうちに全幕をNYでも見れることになるのかも、と思ってます。

メトでリゴレットを歌うことが多かったポンスが、

最近少し歳をとったなーと感じることが多くなってきたので、

新しいバリトンが配されてもおかしくないですしね。

楽しみです。

母はオペラ大好きなのに勉強を全くせず感覚のみで聴いている人なので、「それはなんともったいないこと!!!!」とわたくし発奮し、次から次へといろいろな物メールでも送っているの。

水曜日も一緒に「オネーギン」だけど、それは共に無知に苦しむとして、「リゴレット」は二人揃って完璧の状態で臨むわ~。

無理やりDVDやらを送りつけてるわ。

でも最近yol嬢が加わってくださったから、魔の手がおさまったとうちの親は胸をなでおろしてるかも。

オネーギンを語るには私自身がもっと聴き込まなくては、なのよ。申し訳ないわ!

いよいよ今日だわね。またレポート楽しみにしています。

今までは母だけをバレエに引っ張っていっていたけれど、今年オーストラリア・バレエのモダンな「白鳥」、「眠り」の2作品でバレエ・デビューを果たした父。今冬のKバレエ「くるみ」&「白鳥」にも行くの。で、オペラでしょ?娘としては時にチケットが三倍になるわけだけれど今まで教育を受けさせていただいたお返しだと思えばこそだわ。

なんて殊勝なことを書いてみましたが、要するに貧乏まっしぐらってこと。

シーズンも間もなくなのでレポまた楽しみにしてるわねー。

あなたがお父様と同じくらい凝り性というべきね!

yol嬢のオペラへのはまりっぷりに、どぎもを抜かれている私だけれども、

それはお父様譲りだったというわけね!

でも、それは最高の親孝行だと思うわー。

親御さんと連れだっていらっしゃってる娘さんとか息子さんをオーディエンスの中に見かけると、

素敵だわーっていつも思います。