戦争と言えば先の世界大戦を上げられることでしょう。

しかし、この爺さんは明治10年(1877年)の1月29日に始まった西南戦争の方が身近に感じられるのです。

その理由は・・・・

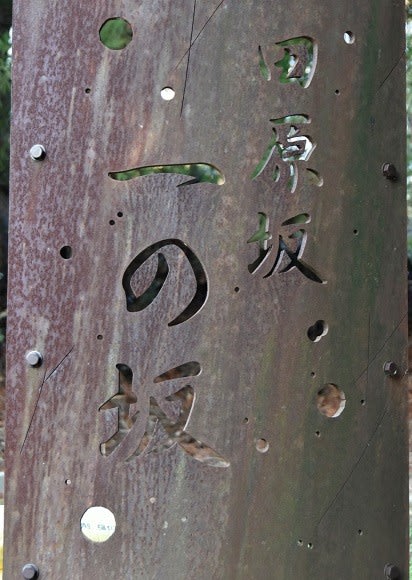

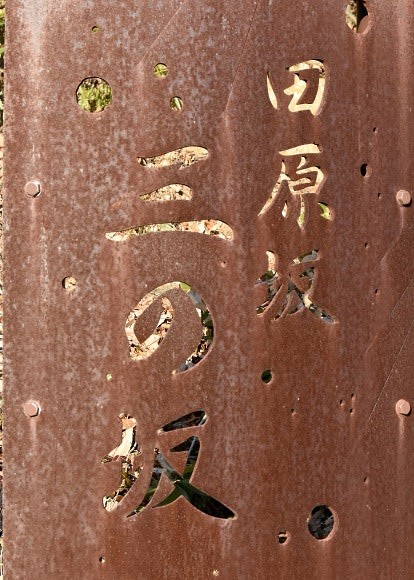

ここ福岡県南部の三池と熊本を結ぶ三池往還と吉次峠ルートする吉次往還で政府軍と薩摩軍が激しい戦を繰り返し、先の記事でも少し述べていましたが母方の実家が西南戦争の激戦地である田原坂に近かったことと物心がつく頃まで過ごした場所が熊本県玉東町で官軍の病院跡である正念寺で良く遊んだものでした。

そして、そんな正念寺の山門には今もなお36か所の銃弾跡を見ることができるだけでなく、中には当時の鉛弾が今も残されいる。

が!

話はこれだけでは終わらない。

その官軍病院跡がある玉東町から戻った爺さんは征討総督本営が置かれた熊本県北の繁根木八幡宮の近くで過ごすことになるのです・・・

余談ですが、この石垣にも弾痕が残っている。

そして、その繁根木八幡宮の横を流れる繁根木川では薩軍第一大隊第一小隊と政府軍が撃ち合い、その対岸で旗を持って指揮をとっていた西郷隆盛の末弟である小兵衛が銃弾を左胸部に受け戦死した。

※撮影している川塘から放たれたとものと推測される。

そして黄色の指で示した川土手の裏に『西郷小兵衛戦死の地』の碑が設けられているのだが・・・・

この爺さんが子供の頃には白い矢印で示した場所に1尺ほどの石があり、その石には小兵衛戦死と刻まれ永徳寺に住まわれている方だろうか何時も花が手向けられていた。

しかし、この小さな石碑は後の法面工事によって無くなった。

ちなみに、こちらが今も残る小兵衛戦死と刻まれた石碑。

で、この戦いで亡くなった西郷小兵衛の遺体は永徳寺にあった橋本鶴松家から雨戸1枚を貰い受け兄の隆盛が菊池川を自ら渡り連れ帰ったとも云われている。

しかし、これが薩軍の兵によるものなのか、或いは隆盛らによるものなのかは今となってしは定かではない。

ただ、ここで一つ言える事は・・・・

この場所は加藤清正によって始められた治水及び新田開発事業によって“石はね”なるものが川塘に幾つも設けられていて、その後方は水流により3~4mほどの深さと流れの速さから簡単には渡れない。

また、公には菊池川を渡って百田へと運び出したと云われいるが、そのルートは加藤清正の新田開発事業によって旧菊池川は大きく曲げられて当時は深さもさることながら水量も多く百田へと遺体を雨戸に乗せて泳いで渡るなんて無理!無理!

何故知ってるかって?

それは私自身が経験者だからです。

だから・・・

もし、小兵衛の遺体を乗せて渡ったとすれば、この画像に写る小島(小島河原)から永徳寺側(津留の河原)へと渡り、そこから同じルートで戻って百田方面へと運んだのではないでしょうか。

何故かと言うと・・・

その前後は深くて渡れないし、間違って画像に写る白い建物側へと渡ると政府軍が陣を敷くど真ん中に飛び込むとことになりますからね。

ちなみに・・・・

この爺さんが子供のころには、この塘には渡し舟を生業とした人たちが住んでいた。

おーい!と呼ぶと酔っぱらったオヤジが船で迎えにきてくれる。

確か大人が50円で子供は10円だったかなぁ?

で、自転車を乗せると更に50円。

ここで話を本題へと戻そう・・・・

そんなこんなで、これらの地域では至るところで銃弾の痕が残されているのです。

その一つが、この荻迫神社(荻迫天満宮)。

政府軍により制圧されて薩軍が荻迫台場にへ移動したころのことです。

この荻迫神社も戦渦に巻き込まれ数多くの弾丸が撃ち込まれました。

一つ・・・

二つ・・・

三つ・・・

数えれば限がない。

この神もを恐れぬ不届き者がぁ!

なんちっやって

なんちっやって ※オレンジ色の指印は銃弾が貫通せずに残っているところです。

※オレンジ色の指印は銃弾が貫通せずに残っているところです。

そして、その社殿の柱にも二つの弾痕を見ることができます。

※オレンジと黄色の枠で囲った部分

で、そのオレンジで囲った部分を拡大すると・・・・

黄色い矢印の方から社殿の柱に弾が撃ち込まれ指で指示した部分には今もなお鉛の弾が残っているのが分かるかと思います。

また、こちらは山鹿市にある熊本県指定史跡のオブサン古墳。

ほらぁ、この爺さんが良く行く山鹿温泉の直ぐ近くですよ。

で、これもまた余談ですが山鹿の中心地近くには桐野利秋が率いた薩軍本陣の跡が残されている。

そんなこともあって、ここ山鹿市鍋田周辺では政府軍(官軍)と薩摩軍による激戦が繰り返されてオブサン古墳の入り口を閉じていた塞石にも多くの弾痕が残っています。

こんバチあたりモンがぁ!

👈

熊本弁風にね

以上のことからも分かると思いますが、この爺さんが育った場所が西南戦争の激戦地ということもあり耕された畑を駆け回ると当時に使用された弾丸やら四斤砲弾の破断片などを拾うことができたんですよ。

まぁ、今も一日をかけて真剣に探せば昔ほどじゃなにしろ1個くらいは拾えるとは思うけど・・・

だから、このCherry坊の爺さんにとっては今から145年前の西南戦争戦の惨禍が身近に感じられるのですよね。

長々となりましたが、こんな記事に最後までお付き合いを頂きお礼を申し上げます。

ありがとうございました。

皆さん、こんばんは。

皆さん、こんばんは。

タラララッタラ~

タラララッタラ~

と思いきや、それはポイ捨てされた錆びたスチール缶だったりガラスビンの王冠などときたもんだ。

と思いきや、それはポイ捨てされた錆びたスチール缶だったりガラスビンの王冠などときたもんだ。

怪しげ

怪しげ の話も多くありましたし、ここの官軍墓地や薩軍墓地で肝だめしをやって血の気が引く思いをした連中たちが少なからずいた事も確か。

の話も多くありましたし、ここの官軍墓地や薩軍墓地で肝だめしをやって血の気が引く思いをした連中たちが少なからずいた事も確か。