言の葉12 吉本さんの三冊の本………石川九楊

吉本隆明全集1の月報10 晶文社 より抜粋

父というには若きにすぎ、兄というには歳の離れた世代に属するひとりの詩人—吉本隆明と一定期間同時代を生き、学生時代にその著書に出会い、その思想に触れる機縁を得たことは、私の人生にとってかけがえのない幸運であった。

吉本さんがなくなってから四年。全集に限らず、今も次々と著書が出版されている。しかし、資本主義末期の文化的頽廃とはかくばかりかと思える近年のおぞましい人文学軽視の状況下で、現在の学生が吉本さんの本にめぐり合うことはないだろう。いつの時代かまた再び読み直され復権することがあるとしてもだ。

現在のような文化状況下で、生活上の瑣事から世界の大事件に至るまで、あらゆる出来事を根底的(ラジカル)に読み解いた吉本さんの「思想の命運はいかに」と思わざるをえない。「戦後最高の思想家」とまで呼ばれた人の名が、若者の口にものぼらなくなった現在、その思想はどこに消え去ったのだろうか。

むろん、思想というのは聞きなれない新学説ではない。身辺にころがっている「未知」に気づき、その存在の原理を苦心惨憺の末に解き明かしたその論を、誰もが昔から知りえていたかのように使い始める—それこそが思想であり、七転八倒しながら解明した主が思想家である。

だが、私にとって吉本さんはやはり詩人。田村隆一、谷川雁、そして準詩人・埴谷雄高らとともにあった詩人・吉本隆明である。その詩句(フレーズ)を、私は「詩篇」や「雅歌」ではなく、「箴言」として愛唱してきた。

けふから ぼくらは泣かない

きのふまでのように もう世界は

うつくしくもなくなったから

(「涙が涸れる」)

学生時代にこの詩の一節にであったとき、もはやこの世に何もない。その絶望の暗闇から出発せよという声を聞いて、人生の歩き方を知った。

ここでは「ぼく」ではなく、「ぼくら」と記されている。実際に吉本さんとお会いしたときにも「ぼくら……」「ぼくらはねェ……」といつも友と共にある共同複数形で話された。そして、

とほくまでゆくんだ ぼくらの

好きな人々よ(同前)

の詩句(フレーズ)とともに、私は今日まで仕事をし、生活をつづけてきた。

ひとりつきりで耐えられないから

たくさんのひとと手をつなぐと

いふのは嘘だから

ひとりつきりで抗争できないから

たくさんのひとと手をつなぐとい

ふのは卑怯だから

ぼくはでていく

ぼくの孤独はほとんど極限(リミ

ット)に耐えられる

ぼくの肉体はほとんど苛酷に耐え

られる

(「ちひさな群への挨拶」)

ぼくはぼくのこころがゐないあひ

だに 世界のほうぼうで起こるこ

とがゆるせないのだ だから夜は

ほとんど眠らない 眠るものた

ちは赦すものたちだ

(「廃人の歌」)

ぼくは拒絶された思想となって

この澄んだ空気をかき撩さう

(「その秋のために」)

好みの箴言を書き出せばきりがない。私にとっての吉本さんの一冊は

、なんと言っても『吉本隆明詩集』

である。

(略)

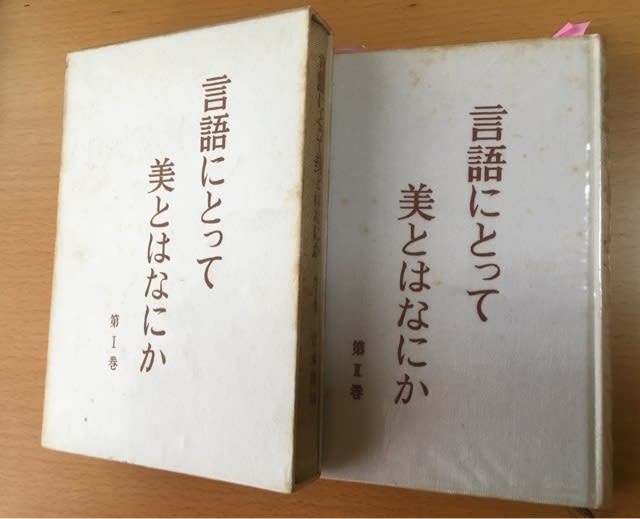

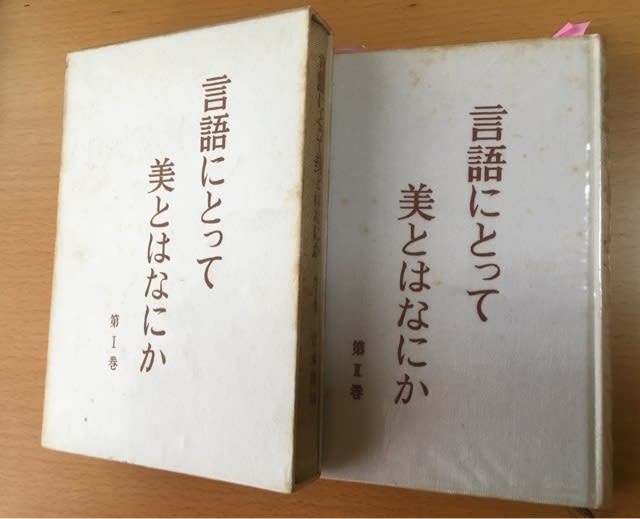

ついで愛着が深いのは勁草書房版

『言語にとって美とはなにか』上下。表紙は白い布クロス貼り。大きな題字がセピア色の箔で圧され、白い貼り函に収められた武骨な装幀が、内容・内圧とうまくつり合っている。

この本から、印象批評で、作品の具体的な表出に即して「どこがどうだから」と言えなければ無効であることを教えられた。今なお、この批評方法が必要条件として定着していないのがなんとも残念なことである。(略)

最後に小さな本だが『言葉からの蝕手』がいい。吉本さんの思想の神髄ここにありと言えるほどの珠玉の定義集である。とりわけ「精神にとっての食物、つまり言語。言葉をしゃべったり、書いたりするのは、精神が食べてることだ」と言語を精神の食物と定義づけた項は秀逸である。

吉本さんの家人の手によって、ひとりの市井の生活者としてひっそりと葬られ、出版社や編集者やファンのだ出る幕はなかったようだ。

ぼくを気やすい隣人と考えてゐる

働き人よ

ぼくはきみたちに近親憎悪を感じ

てゐるのだ

ぼくは秩序の敵であるとおなじに

きみたちの敵だ

(「その秋のために」)

という詩句(フレーズ)を思い出し起こさせた。思想と倫理と行動の一体化した吉本さんのスタイルは死後も貫かれた。

(いしかわ・きゅうよう 書家)

吉本隆明全集1の月報10 晶文社 より抜粋

父というには若きにすぎ、兄というには歳の離れた世代に属するひとりの詩人—吉本隆明と一定期間同時代を生き、学生時代にその著書に出会い、その思想に触れる機縁を得たことは、私の人生にとってかけがえのない幸運であった。

吉本さんがなくなってから四年。全集に限らず、今も次々と著書が出版されている。しかし、資本主義末期の文化的頽廃とはかくばかりかと思える近年のおぞましい人文学軽視の状況下で、現在の学生が吉本さんの本にめぐり合うことはないだろう。いつの時代かまた再び読み直され復権することがあるとしてもだ。

現在のような文化状況下で、生活上の瑣事から世界の大事件に至るまで、あらゆる出来事を根底的(ラジカル)に読み解いた吉本さんの「思想の命運はいかに」と思わざるをえない。「戦後最高の思想家」とまで呼ばれた人の名が、若者の口にものぼらなくなった現在、その思想はどこに消え去ったのだろうか。

むろん、思想というのは聞きなれない新学説ではない。身辺にころがっている「未知」に気づき、その存在の原理を苦心惨憺の末に解き明かしたその論を、誰もが昔から知りえていたかのように使い始める—それこそが思想であり、七転八倒しながら解明した主が思想家である。

だが、私にとって吉本さんはやはり詩人。田村隆一、谷川雁、そして準詩人・埴谷雄高らとともにあった詩人・吉本隆明である。その詩句(フレーズ)を、私は「詩篇」や「雅歌」ではなく、「箴言」として愛唱してきた。

けふから ぼくらは泣かない

きのふまでのように もう世界は

うつくしくもなくなったから

(「涙が涸れる」)

学生時代にこの詩の一節にであったとき、もはやこの世に何もない。その絶望の暗闇から出発せよという声を聞いて、人生の歩き方を知った。

ここでは「ぼく」ではなく、「ぼくら」と記されている。実際に吉本さんとお会いしたときにも「ぼくら……」「ぼくらはねェ……」といつも友と共にある共同複数形で話された。そして、

とほくまでゆくんだ ぼくらの

好きな人々よ(同前)

の詩句(フレーズ)とともに、私は今日まで仕事をし、生活をつづけてきた。

ひとりつきりで耐えられないから

たくさんのひとと手をつなぐと

いふのは嘘だから

ひとりつきりで抗争できないから

たくさんのひとと手をつなぐとい

ふのは卑怯だから

ぼくはでていく

ぼくの孤独はほとんど極限(リミ

ット)に耐えられる

ぼくの肉体はほとんど苛酷に耐え

られる

(「ちひさな群への挨拶」)

ぼくはぼくのこころがゐないあひ

だに 世界のほうぼうで起こるこ

とがゆるせないのだ だから夜は

ほとんど眠らない 眠るものた

ちは赦すものたちだ

(「廃人の歌」)

ぼくは拒絶された思想となって

この澄んだ空気をかき撩さう

(「その秋のために」)

好みの箴言を書き出せばきりがない。私にとっての吉本さんの一冊は

、なんと言っても『吉本隆明詩集』

である。

(略)

ついで愛着が深いのは勁草書房版

『言語にとって美とはなにか』上下。表紙は白い布クロス貼り。大きな題字がセピア色の箔で圧され、白い貼り函に収められた武骨な装幀が、内容・内圧とうまくつり合っている。

この本から、印象批評で、作品の具体的な表出に即して「どこがどうだから」と言えなければ無効であることを教えられた。今なお、この批評方法が必要条件として定着していないのがなんとも残念なことである。(略)

最後に小さな本だが『言葉からの蝕手』がいい。吉本さんの思想の神髄ここにありと言えるほどの珠玉の定義集である。とりわけ「精神にとっての食物、つまり言語。言葉をしゃべったり、書いたりするのは、精神が食べてることだ」と言語を精神の食物と定義づけた項は秀逸である。

吉本さんの家人の手によって、ひとりの市井の生活者としてひっそりと葬られ、出版社や編集者やファンのだ出る幕はなかったようだ。

ぼくを気やすい隣人と考えてゐる

働き人よ

ぼくはきみたちに近親憎悪を感じ

てゐるのだ

ぼくは秩序の敵であるとおなじに

きみたちの敵だ

(「その秋のために」)

という詩句(フレーズ)を思い出し起こさせた。思想と倫理と行動の一体化した吉本さんのスタイルは死後も貫かれた。

(いしかわ・きゅうよう 書家)