言の葉綴り147 心とは何か 心的現象論入門 ① II三木成夫について

吉本隆明著

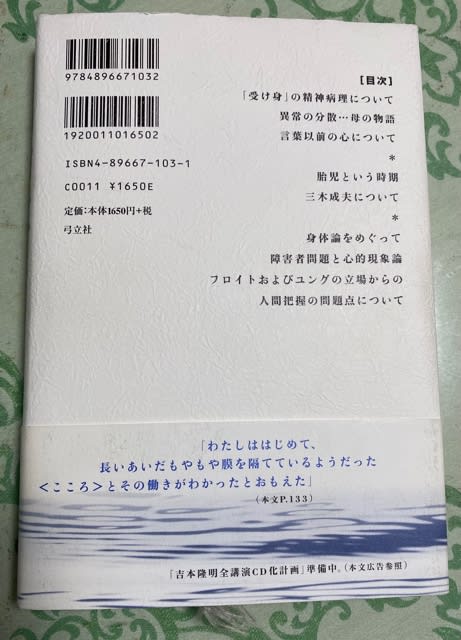

心とは何か 心的現象論入門

吉本隆明著 2.001年6月15日第1刷 出版 弓立社 より抜粋

II三木成夫について

——わたしは、植物や動物や人間の、解剖学からみた構造や、機能や、進化の姿について無知だったから、個々の知識もたくさん啓蒙されました。たとえばわたしは対幻想という発想をしたときから男女の区別は相対的なもので、一人の人間と他の一人の人間の関係の仕方が対幻想だと定義してきました。三木成夫の著書を読むと、陰核は女性のなかの男性性器の名残りで、前立腺の領域は男性のなかの子宮の名残りだとかいてあります。それを読みながら一人の人間の関係にまつわる言葉や、思考や、行為の領域では、男性も女性もより男性の領域にあるか、より女性の領域にあるかどちらかだとかんがえるべきだ、そうおもえるようになりました。いってみれば、対幻想の領域にある構造をあたえられる気がしてきたのです。だがはっとするほど驚嘆したのは、そのさきでした。この著者にはふつうわたしたちが断層としてみている植物と動物と人間の構成のあいだに、進化の連続性の流れがみえていました。なぜある有機体は植物になり、また別の有機体は動物になり、また人間になっているのかが、内臓や筋肉や神経の成り立ちや構造に則して、つながりや相違や対応性としてはっきりとつかまれています。わたしの無知な思い過ごしかもしれませんが、これはほんとに驚きでした。この方法をはっきりと記述している例を、人間の対象化行為(労働)と価値の論議のばあいのマルクスと、国文学の発生についての折口信夫と、この著者三木成夫のほかにわたしは知りません。また方法的な自意識としていえば、この三人のほかいないのではないかとおもいました。

この方法をかりに初期論的な方法といっておけば、これは初期という枠組みを仮定して、その内部の構造と、展開の方向と、反復の仕方の組み合わせとして、事象が膨らんでいく過程を位置づけることを意味します。たとえばマルクスの価値形態の論議には、アダム•スミスの労働価値説が「初期」として含まれています。スミスは野原の一本の木になったリンゴの実の価値が何だろうかという考察からはじめます。木に近づいていって、木にのぼり、そのリンゴの実をもいで木からおり、戻ってくる、そのあいだに支払った労力がリンゴの価値だということになります。そしてここには商品の価値の初期の萌芽があるとみなせることになります。商品は運動し、価値も運動します。だが価値の源泉は野生のリンゴをもぐための労力にあることをマルクスは手ばなさなかったわけです。折口信夫もまた、日本語のことばが自然の景物に当たりをつけ、それを描写する仕方が、こころを叙する唯一の方法だと知るようになったとき、こころをじかに叙する叙情詩時代がくるまで、自然の暗喩を言葉が組みかえてゆく過程がつづいたとみなしました。三木成夫はこの本のなかで植物と動物をおなじ方法で位置づけ、ふたつのかかわり方を解剖しています。それをいってみれば、動物のからだから腸管をとってきて管の表と裏をめくり返し、露出して外側になった粘膜に開口した無数のくぼみを、外に引っぱりだしたものが植物に対応すると述べています。この引っぱりだされたくぼみは、植物の葉っぱと根っこにあたります。いいかえれば植物は動物の初期だとみなされました。

この対応はもっとさきまでゆくのです。動物の体内にある心臓は、植物では光合成のもとである太陽にあたります。植物のからだ(幹)は天空(葉)への触手から大地(根)へ、また大地から天空へと太陽の光合成を心臓機能に対応させるかのように循環します。そんな像がつくられていて、この植物像の成り立ち方を初期条件とすれば、植物では胚細胞が外界の太陽を循環系の中心(心臓)として天空をふくめた宇宙にまたがっているのに、動物は胞胚形成と腸胚形成によって、太陽をふくめた外界の循環系を、からだ(体壁)に内蔵したことになるわけです。ここでは植物は動物にとって「初期」になっていますし、また植物にとっては、太陽や天空のような外界は無生物的な「初期」にあたっています。

ところで動物が脊椎動物まで進化してゆくあいだに、長い年月をかけてじぶんの腸管の内部につぎつぎに溜まりの場をつくっていった、いちばん奥の方の溜まり場が肝臓で、つぎに胃袋から口腔(口のなか)まで及ぶようになります。そして奥の肝臓は消化されて精製された血液のような養分の溜まり場ですが、胃袋から口腔(口のなか)の溜まり場にかけてはだんだんと未消化な栄養物の溜まり場になっていきます。著者は、初期条件を進化させて、大地を耕し、播き育てた食用植物から収穫栄養物の実を貯蔵小屋に溜めておくことで、進化をじぶんのからだの外延にまで連続して拡げてゆくようになり、ここまできてただの腸腔からはじまった溜まり場の生成変化の過程がわかると述べています。この発想法をつくりあげた思考を、わたしはマルクスや折口信夫のほかに知りません。この透徹した認識が三木成夫の独創と特色だとも思えます。

この発想法は呼吸器官の考察にも透徹したすがたであらわれていて、そこはぜひ触れておきたいところです。

発生からかんがえると、肺はエラ腸のいちばんあとの壁が風船のようにふくらんで空気(酸素)の溜まり場としてできたものだということです。エラ腸の変体だから、肺はじぶんで吸ったり吐いたりの機能をもっていません。そこで首から胸や腹にかけての体壁に属している筋肉が、あらたな呼吸筋として使われるようになり、そのかわりエラの筋肉の方は呼吸機能から解放されて顔面からのどにかけて嚥下や、表情の変化や、発声などをおこなう筋に転化しました。また首の筋肉からわかれてせなかから下降した筋は、横隔膜になります。こうしてはじめて呼吸器専用の機能をもつ筋がうまれました。しかしこの呼吸作用は水棲のエラ呼吸の時代とおなじように延髄(鰓脳)が司っているのです。このことは肺呼吸への転換がどんなに困難なことであったかを暗示的に物語っている、と三木氏は言います。体壁の筋肉は水棲時代には泳ぐことだけに専念できたが、中生時だからあと陸に上がって呼吸の作用をもひきうけたため、運動と呼吸とは相矛盾するようになりました。たとえばちょっと激しい運動をやるとすぐに呼吸は激しくみだれるし、感覚作用を集中すると呼吸をつめたりしてしまう。こんなところにあらわれた初期条件と連続性の認識は、わたしには驚きでした。個々の解剖学的な知識についても、もちろんたくさん啓蒙されました。だが何より驚いたのは、生命体の発生から人間(ヒト)に進化するまでの連続する過程が、内臓や神経や筋肉の発生と発達によって透徹して把握され、しかも環境としての宇宙のリズムと生物体の体内のリズムとが照応し、呼応する関係にあることまで認識の触手は及んでいることです。人間(ヒト)を含めて生命体もまた自然の一部だということがここに明示されています。こういう論理の組み方を自然と人間との関係についてわたしたちに明示したのはマルクスのほかにはいないとおもっていました。そしてたぶん著者はマルクスを知らないだろうから、生命体についての認識をふかめて独自にその認識に到達したにちがいないのです。

地史的ににいえば古生代の後半に地殻に大変動があって「海進」と「海退」が幾度も交替して繰返され、デポン紀にそれまで波打ち際に棲んでいた水棲の生物たちは、干上がって陸化したり海没したりする体験を反駁して、水棲のエラ呼吸から陸棲の肺呼吸への進化をゆききすることになりました。そして次の石炭紀になると、ある種族の生物体は故郷の海を捨て陸棲に踏みだし、べつの種族の生命体はふたたび海へもどっていきます。人間(ヒト)の祖先もまた、あるときはエラ呼吸で、またあるときは肺呼吸で、この水辺の生存を耐えぬきました。ちょはその長い物語の痕跡が生物のからだには刻印されていると述べています。

1 この水辺の体験をいまも保存するかのように波打ちのリズムと呼吸のリズムのあいだにふかいかかわりがうまれました。

2 ダイバーたちがいうように海に潜って聞く波打ちの音は、心臓の鼓動とよく似ているそうです。そして胎児が聞く血流音はやはりこの音だと三木氏はいっています。

3 からだの呼吸と循環のリズムは海原のリズムであり、そのリズムの中枢は延髄にあるということです。

犬、猿、人間など延髄をもった動物はかならず十六秒のリズムをもっている、このほか二十五秒のリズムもある、たとえば臨終のときのいびきの周期は二十五秒だそうです。

5 人間(ヒト)の睡眠と覚醒の周期は二十五時間だと言われます。これは地球と月との関係、いいかえれば潮汐のリズムとかかわっています。これにたいし地球と太陽の関係、いいかえれば昼夜の周期は二十四時間です。人間(ヒト)の睡眠障害や覚醒障害はこのずれから由来しているそうです。

まだいくつも数えあげられます。そしてこの種の洞察は三木成夫を本質的意味でナチョラリズム(自然主義)の理念にみちびいています。宇宙の天体としての太陽や月や地球の周期運動が、生物体の生理的なリズムとふかくかかわっているという認識から、この理念は当然つくりだされています。そしてここには生物体についてたどられた推論と仮説と実証との緻密な融合された洞察がひかえています。わたしは生半可なエコロジストから、ただ認識の退化とナチョラリズムを装った比喩主義しか感じたことはありません。だが、三木成夫はまったくそれらと類を絶しています。たぶんかれの推論のなかには、実証しにくいある部分が含まれているでしょう。しかしかれの仕事の必然的な延長線にその理念のナチョラリズム(自然主義)は位置していて、わたしたちに畏敬をあたえずにはおきません。

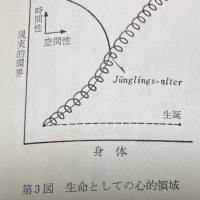

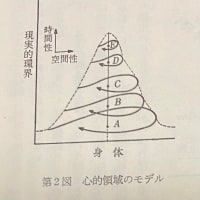

わたし自身は仕事のうえで、この著者から具体的な恩恵をうけました。わたしはわたしたちがふつう何気なく〈こころ〉と呼んでいるものはなにを意味するか、そしてその働きはどんな身体生理の働きとかかわっているのか、また感覚作用とか知覚とか呼んでいるものはどこがちがうのか、ながいあいだ確かな考えをつくりあげられずにいました。そのくせ内部世界とか内面性とかいう言葉で、漠然と文学の表現と〈こころ〉の働きをかからわせてきたわけです。だが〈こころ〉という働きとその表出、また感覚の働きとその表出のかかわりと区別がどうしてもはっきりしませんでした。

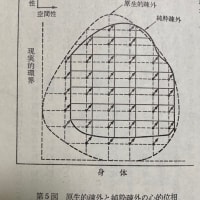

こんなときこの著者ははっきりと決定的な暗示をあたえてくれました。この著者は内臓の発生と機能と動きを腸管系の植物神経に、感覚の作用を体壁系の動物神経に、はっきりと分けてむすびつけています。そして肺の呼吸作用が体壁系の筋肉や神経作用にむすびついている側面をもつこと、また腸管系の入り口である口腔と出口である肛門の両端は、体壁系の感覚にむすびついて脳の働きに依存しているが、その両端を除くと脳とのむすびつきはぼやけてしまい、ただ肉体の奥のほうで厚ぼったく、ずしりとした無明の情感や情念のうごきにかかわっていることがわかります。この指摘と洞察は、とりわけわたしには眼から鱗がおちる気分でした。つまりわたしははじめて、長いあいだもやもや膜をへだてているようだった〈こころ〉とその働きがわかったとおもえたのです。

〈こころ〉とわたしたちが呼んでいるものは内臓のうごきとむすびつくことを第一義としたあるひとつの表出です。また知覚と呼んでいるものは感覚器官や、体壁系の筋肉や、神経のうごきと、脳の回路にむすびついた表出とみなせばよいわけです。わたしはこの著者からその示唆をうけとったとき、いままで文字以後の表現理論として展開してきたじぶんのげんごの理念が、言語以前の音声や音声以前の身体的な動きのところまで、拡張できる見とおしが得られました。もちろん内蔵系の〈こころ〉のうごきはわたしの定義している自己表出の根源であり、体壁系の感覚器官のはたらきは指示表出の根源をつくっています。ーー