言の葉57 芭蕉 ②

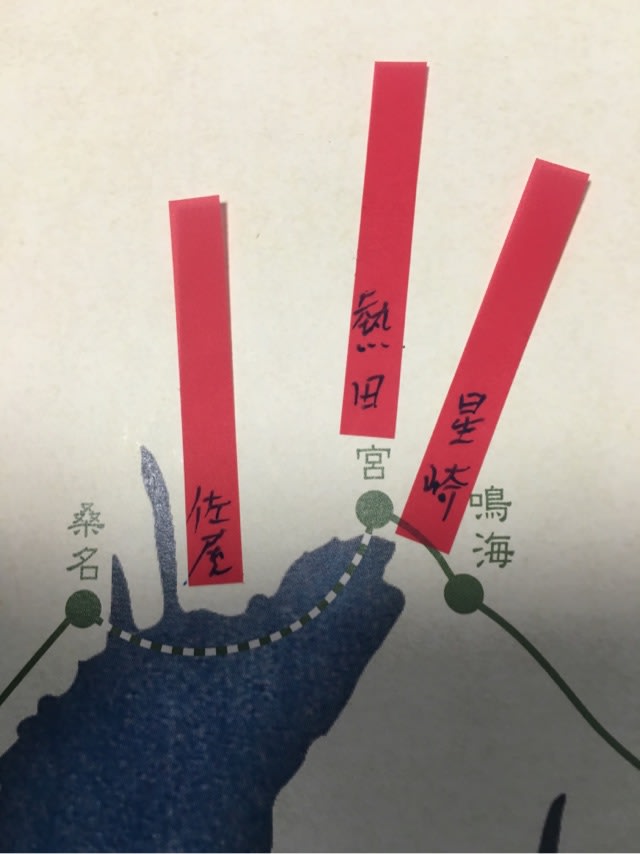

ー愛知県の地図で辿るー 熱田

芭蕉 その鑑賞と批評(全)

山本健吉著 発行所 (株)新潮社 昭和32年8月25日発行より抜粋

『野ざらし紀行』「冬の日」以後

海くれて鴨のこゑほのかに白し

(甲子吟行)

愛知県地図 発行所 旺文社

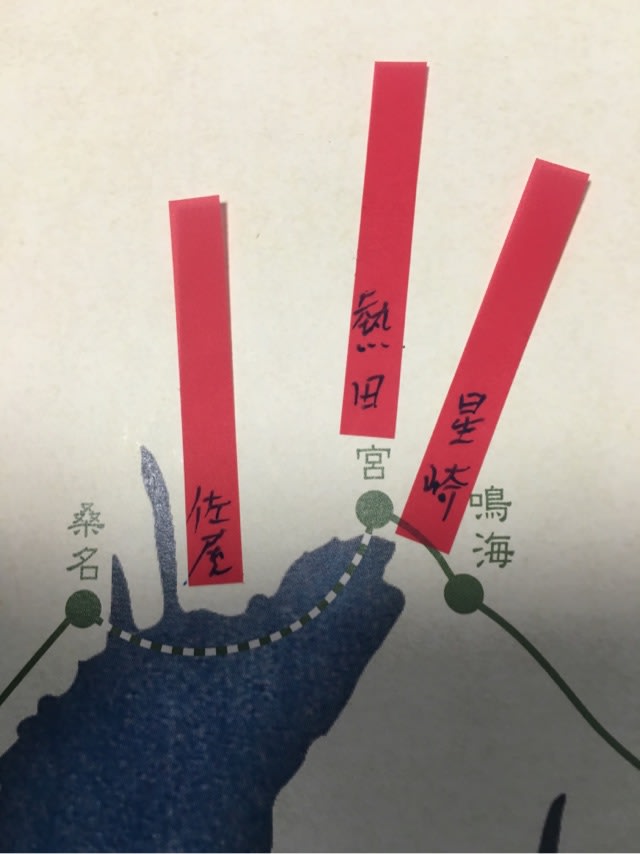

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

『甲子吟行』には「海邊に日暮して」と詞書があって、「馬をさへ」につづいて出ている。やはり熱田の句であり、『皺筥物語』(熱田東藤撰、元禄八年)には、この句を立句としての、桐葉亭での四吟歌仙を載せている。後に久村曉臺が、『冬の日』五歌仙の聲價に消された熱田での巻々を世にあらわそうとして、『熱田三歌仙』と名づけて刊行したうちの一巻である。ここには表六句を掲げて置こう。

尾張の國あつたにまかりける比、人々師走の海みんとて舟さしけるに

海くれて鴨の聲ほのかに白し 翁

串 に 鯨 を あ ぶ る 盃 桐葉

二百年吾此やまに斧取て 東藤

樫のたねまく秋はきにけり 工山

入月にいすかの鳥のわたる空 葉

駕籠なき國の露おわれ行 翁

この詞書によって、この句が十二月に作られたことがはっきりするが、芭蕉は十月に、熱田の「景清が屋敷」に近い林桐葉のもとに身を寄せながら、十月、十一月は名古屋に在ることが多く、その間に『冬の日』の五歌仙を仕上げたのである。その最後の巻は、「霜月や鸛(かう)の彳々(ツクツク)ならびゐて」という荷兮の句を立句としているから、十一月に作られたものである。この五歌仙の制作が、野ざらしの旅中のもっとも重要な事件なのであって、十二月にまた桐葉亭に戻って名古屋の連衆から見ればずっと作句技量の劣る熱田の連衆を相手に、やや輕い気持で歌仙を巻いたものと思われる。發句の破調を、連衆は言わば内容の破調で受けている。表六句からありそうもないことの連續であるが、芭蕉も苦笑しながらそれを許したのであろう。この句は、『甲子吟行』の詞書によると、濱邊で詠んだような體裁になっているが、それはくだくだしく述べなかったまでであって、『皺筥物語』や『笈日記』の詞書によって、濱から舟を乗り出して詠んだものであることが分かる。また、『笈日記』中の尾州熱田連中の「悼芭蕉翁」という一文に、「やみに舟をうかべて波の音をなぐさむれば 海暮れて鴨の聲ほのかに白し

とのべ」とあるので、夕闇のなかで詠まれたことも、はっきりするのである。

志田義秀が「水上以外は全く闇と思われるほど黒くなったが水上はまだ薄明を漂わしてゐるといふ如き状況の時」と言ったのは、はっきりその状況を限定したものと言えよう。また「鴨がその仄白さの中で鳴く爲その鳴聲が仄白いやうに感じられる、言ひ換へれば水の仄白さがその中で鳴く鴨の聲の色として感ぜられるといふ感想」と言っているのも聴くべき説であろう。波頭の白さや、人の息の白さなどから誘われた連想という説は言い過ぎで、芭蕉は鴨の聲を端的にほの白いと感じたのである。

鴨の聲は嗄れたような聲で、とくに美しいというわけには行かないが、内田清之助はマガモ(アオクビ)の鳴き聲を、雄はquorκ雌はquarκと聴かれると言っている。もちろん芭蕉が聴いたのはマガモであるかどうか分からないし、スズガモ・クロガモ・キンクロハジロその他の海鴨類であるかも知れず、これは土地の人の考證に待ちたい。だが、とにかく平安朝以後の歌人たちには、雁の聲に較べて詠まれることがほとんどなくなった。「鴨の浮寝」鴨の羽掻」「鴨の水掻」「鴨の上毛」(霜を結ぶ)などの言葉で、想が類型化されてしまったが、『萬葉集』には「吉野(よしぬ)なる夏實の川の川淀に鴨ぞ鳴くなる山かげにして」(湯原王)という、敍景歌の極致と言われる秀歌がある。また、大津皇子が死を賜わったときの歌、「百傳う磐余の池の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ」の絶唱がある。芭蕉のこの句は、平安朝以来のブランクを超えて、直接この萬葉の歌につながるものであり、発想の類型化を脱した自由な抒情の囘複とも言うべきものである。抒情の對象としての鴨の聲の發見は、同時にまた古代の原始的な抒情の復権でもあった。「俳諧は萬葉の心」とは、こよのうな意味でも言われることである。

鴨の聲に見出だした感動は、芭蕉の發見の驚きでもあったが、その聲を白いと感ずる特異な知覚は、その姿のさだかには見えない夕闇を媒介として生じたものである。もちろんここには、聴覚を視覚に轉化せしめるところの、鴨の聲の「もの」としての把握がある。そしてこの場合、聴覚の視覚化は、視覚の消滅によって完成する。鴨の姿が見えないことによって、鴨の聲があたかも見えるもののように、暮れてゆく海上に浮かび出る。だから、あたりが仄白いために鴨聲が白く感じられるという志田説は、やや言い過ぎなのであって、やはり鴨の聲そのものがそこに仄白さを實在せしめる根源の力なのであり、言わばはてしもない薄暮の闇のなかに、さらに仄白い實體が感じられるのである。これは「石山の石より白し秋の風」の句より、ずっと感覚的に鋭く、またフレッシュな掴み方である。

この句の五・五・七の破調が、そのことを効果的に生かしている。もし「海暮れてほのかに白し鴨の聲」と作られていたら、その感動は死んでしまったろう。また意味の上でも、これでは鴨の聲そのものが白いということにはならぬ。「鴨の聲ほのかに白し」とは、おそらく芭蕉が瞬間的に見とめ聴きとめたことの、単刀直入な表現なのだ。その昂揚した内的リズムが、この句の破調を生かしているのである。『この句體にさーと拡って夕暗の中に消えて行くような感じがある」と言った安倍能成の指摘は鋭い。鴨の聲が消え、仄白いものが消えて行ったあとには、ふたたびはてしもない闇がある。「ほのかに白し」の余韻を、視覚的イメーヂとして描き出せば、そういうことになるであろう。

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

宮の宿(今の名古屋市熱田区にあった)の熱田神事

ー愛知県の地図で辿るー 熱田

芭蕉 その鑑賞と批評(全)

山本健吉著 発行所 (株)新潮社 昭和32年8月25日発行より抜粋

『野ざらし紀行』「冬の日」以後

海くれて鴨のこゑほのかに白し

(甲子吟行)

愛知県地図 発行所 旺文社

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

『甲子吟行』には「海邊に日暮して」と詞書があって、「馬をさへ」につづいて出ている。やはり熱田の句であり、『皺筥物語』(熱田東藤撰、元禄八年)には、この句を立句としての、桐葉亭での四吟歌仙を載せている。後に久村曉臺が、『冬の日』五歌仙の聲價に消された熱田での巻々を世にあらわそうとして、『熱田三歌仙』と名づけて刊行したうちの一巻である。ここには表六句を掲げて置こう。

尾張の國あつたにまかりける比、人々師走の海みんとて舟さしけるに

海くれて鴨の聲ほのかに白し 翁

串 に 鯨 を あ ぶ る 盃 桐葉

二百年吾此やまに斧取て 東藤

樫のたねまく秋はきにけり 工山

入月にいすかの鳥のわたる空 葉

駕籠なき國の露おわれ行 翁

この詞書によって、この句が十二月に作られたことがはっきりするが、芭蕉は十月に、熱田の「景清が屋敷」に近い林桐葉のもとに身を寄せながら、十月、十一月は名古屋に在ることが多く、その間に『冬の日』の五歌仙を仕上げたのである。その最後の巻は、「霜月や鸛(かう)の彳々(ツクツク)ならびゐて」という荷兮の句を立句としているから、十一月に作られたものである。この五歌仙の制作が、野ざらしの旅中のもっとも重要な事件なのであって、十二月にまた桐葉亭に戻って名古屋の連衆から見ればずっと作句技量の劣る熱田の連衆を相手に、やや輕い気持で歌仙を巻いたものと思われる。發句の破調を、連衆は言わば内容の破調で受けている。表六句からありそうもないことの連續であるが、芭蕉も苦笑しながらそれを許したのであろう。この句は、『甲子吟行』の詞書によると、濱邊で詠んだような體裁になっているが、それはくだくだしく述べなかったまでであって、『皺筥物語』や『笈日記』の詞書によって、濱から舟を乗り出して詠んだものであることが分かる。また、『笈日記』中の尾州熱田連中の「悼芭蕉翁」という一文に、「やみに舟をうかべて波の音をなぐさむれば 海暮れて鴨の聲ほのかに白し

とのべ」とあるので、夕闇のなかで詠まれたことも、はっきりするのである。

志田義秀が「水上以外は全く闇と思われるほど黒くなったが水上はまだ薄明を漂わしてゐるといふ如き状況の時」と言ったのは、はっきりその状況を限定したものと言えよう。また「鴨がその仄白さの中で鳴く爲その鳴聲が仄白いやうに感じられる、言ひ換へれば水の仄白さがその中で鳴く鴨の聲の色として感ぜられるといふ感想」と言っているのも聴くべき説であろう。波頭の白さや、人の息の白さなどから誘われた連想という説は言い過ぎで、芭蕉は鴨の聲を端的にほの白いと感じたのである。

鴨の聲は嗄れたような聲で、とくに美しいというわけには行かないが、内田清之助はマガモ(アオクビ)の鳴き聲を、雄はquorκ雌はquarκと聴かれると言っている。もちろん芭蕉が聴いたのはマガモであるかどうか分からないし、スズガモ・クロガモ・キンクロハジロその他の海鴨類であるかも知れず、これは土地の人の考證に待ちたい。だが、とにかく平安朝以後の歌人たちには、雁の聲に較べて詠まれることがほとんどなくなった。「鴨の浮寝」鴨の羽掻」「鴨の水掻」「鴨の上毛」(霜を結ぶ)などの言葉で、想が類型化されてしまったが、『萬葉集』には「吉野(よしぬ)なる夏實の川の川淀に鴨ぞ鳴くなる山かげにして」(湯原王)という、敍景歌の極致と言われる秀歌がある。また、大津皇子が死を賜わったときの歌、「百傳う磐余の池の池に鳴く鴨を今日のみ見てや雲隠りなむ」の絶唱がある。芭蕉のこの句は、平安朝以来のブランクを超えて、直接この萬葉の歌につながるものであり、発想の類型化を脱した自由な抒情の囘複とも言うべきものである。抒情の對象としての鴨の聲の發見は、同時にまた古代の原始的な抒情の復権でもあった。「俳諧は萬葉の心」とは、こよのうな意味でも言われることである。

鴨の聲に見出だした感動は、芭蕉の發見の驚きでもあったが、その聲を白いと感ずる特異な知覚は、その姿のさだかには見えない夕闇を媒介として生じたものである。もちろんここには、聴覚を視覚に轉化せしめるところの、鴨の聲の「もの」としての把握がある。そしてこの場合、聴覚の視覚化は、視覚の消滅によって完成する。鴨の姿が見えないことによって、鴨の聲があたかも見えるもののように、暮れてゆく海上に浮かび出る。だから、あたりが仄白いために鴨聲が白く感じられるという志田説は、やや言い過ぎなのであって、やはり鴨の聲そのものがそこに仄白さを實在せしめる根源の力なのであり、言わばはてしもない薄暮の闇のなかに、さらに仄白い實體が感じられるのである。これは「石山の石より白し秋の風」の句より、ずっと感覚的に鋭く、またフレッシュな掴み方である。

この句の五・五・七の破調が、そのことを効果的に生かしている。もし「海暮れてほのかに白し鴨の聲」と作られていたら、その感動は死んでしまったろう。また意味の上でも、これでは鴨の聲そのものが白いということにはならぬ。「鴨の聲ほのかに白し」とは、おそらく芭蕉が瞬間的に見とめ聴きとめたことの、単刀直入な表現なのだ。その昂揚した内的リズムが、この句の破調を生かしているのである。『この句體にさーと拡って夕暗の中に消えて行くような感じがある」と言った安倍能成の指摘は鋭い。鴨の聲が消え、仄白いものが消えて行ったあとには、ふたたびはてしもない闇がある。「ほのかに白し」の余韻を、視覚的イメーヂとして描き出せば、そういうことになるであろう。

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

宮の宿(今の名古屋市熱田区にあった)の熱田神事