言の葉47 硝子戸の中

ー地名から辿るー その3

抜粋

硝子戸の中 夏目漱石著

漱石山房の夏目漱石 書斎で 大正3年前12月「硝子戸の中」執筆の頃(新潮日本文学アルバム) より

より

三十五

私は小供の時分能く日本橋の瀬戸物町(*)にある伊勢本(*)という寄席へ講釈を聴きに行った。今の三越の向こう側に何時でも昼席の看板が掛かっていて、その角を曲がると、寄席はつい小半町行くか行かない右手にあったのである。

この席は夜になると、色物(*)だけしか掛けないので、私は昼より外に足を踏み込んだ事はなかったけれども、度数からいうと一番多く通った所の様に思われる。私のいた家は無論高田の馬場の下ではなかった。(*)然しいくら地理の便が好かつたからと云って、どうしてあんなに講釈を聴きに行く時間が私にあったものか、今考えると寧ろ不思議な位である。

これも今から振り返って遠い過去を眺めている所為でもあろうが、其所は寄席としては寧ろ上品な気分を客に起させる様に出来ていた。高座の右側には帳場格子のような仕切を二方に立て廻して、その中に常連の席が設けてあった。それから高座の後が縁側で、その先がまた庭になっていた。庭には梅の古木が斜めに井桁の上を突き出たりして、窮屈な感じのしない程の大空が、縁から仰がれる位に余分な地面を取り込んでいた。その庭を東に受けて離れ座敷のような建物も見えた。

帳場格子のうちにいる連中は、時間が余って使い切れない裕福な人達なのだから、みんな相応な服装をして、時々呑気そうに袂から毛抜など出して根気よく鼻毛を抜いていた。そんな長閑な日には、庭の梅の木に鶯が来て啼くような気持もした。

中入(*)になると、菓子を箱入りのままを売る男が客の間に配って歩くのがこの席の習慣になっていた。箱は長方形のもので、まず誰でも欲しいと思う人の手の届くところに一つと云った風に都合よく置かれるのである。菓子の数は一箱に十位の割だったかと思うが、それを食べたいだけ食べて、後からその代価を箱に入れるのが無言の規約になっていた。私はこの習慣を珍しいもののように興がって眺めていたが、今となって見ると、こうした鷹揚で呑気な気分は、何処の人寄場へ行っても、もう味わう事が出来まいと思うと、それが又何となく懐かしい。

私はそんなおっとりと物寂びた空気の中で、古めかしい講釈というものを色々の人から聴いたのである。その中には、すととこ、のんのん、ずいずい、などという妙な言葉を使う男もいた。これは田辺南竜と云って、もとは何処かの下足番であったかという話である。そのすととこ、のんのん、ずいずいは甚だ有名なものであったが、その意味を理解するものは一人もなかった。彼はただそれを軍勢の押し寄せる形容詞として用いていたらしいのである。

この南竜はとっくの昔に死んでしまった。その外のものも大抵死んでしまった。その後の様子をまるで知らない私には、その時分私を喜ばせてくれた人のうちで生きているものが果して何人あるのだか全く分からなかった。

ところがいつか美音会の忘年会のあった時、その番組を見たら、吉原の幇間(たいこもち)の茶番(*)だの何だのが列べて書いてあるうちに、たった一人の当時の旧友を見出した。私は新富座(*)へ行って、その人を見た。又その声を聞いた。そうして彼の顔も喉も昔とちっとも変わっていないのに驚いた。彼の講釈も全く昔の通りであった。進歩もしない代わりに、退歩もしていなかった。廿世紀のこの急激な変化を、自分と時分の周囲に恐ろしく意識しつつあった私は、彼の前に坐りながら、絶えず彼と私とを、心の内で比較して一種の黙想に耽っていた。

彼というのは馬琴(*)の事で、昔伊勢本で南竜は中入前をつとめていた頃には、琴凌と呼ばれた若手だったのである。

解説

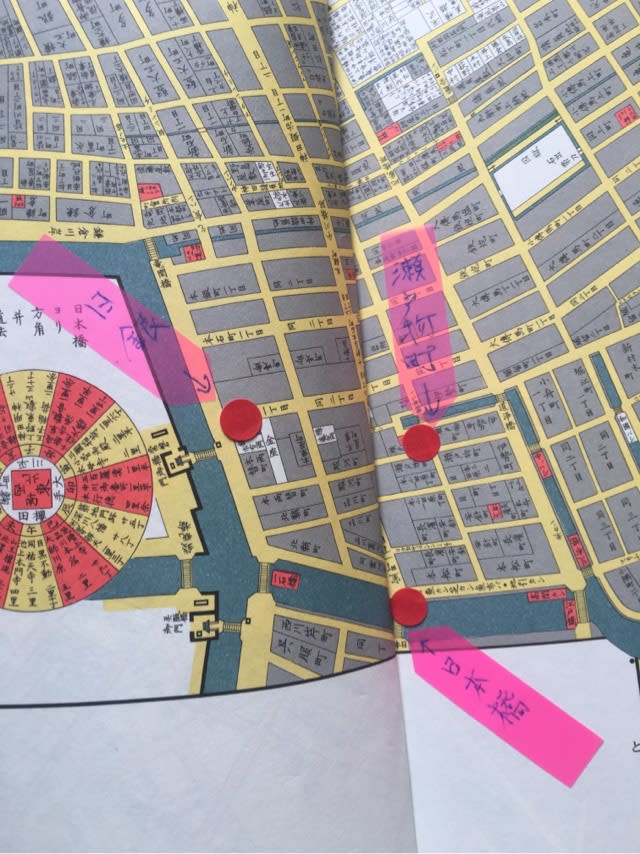

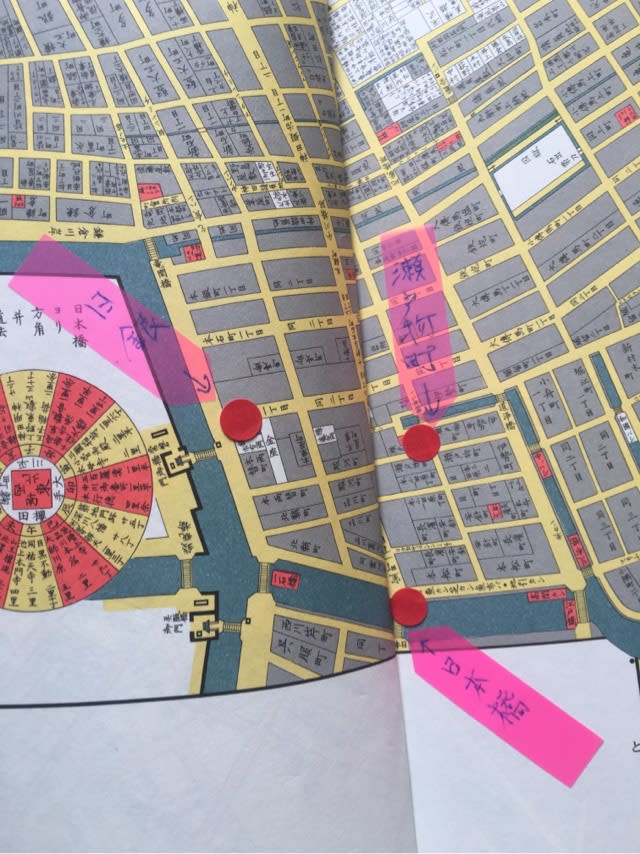

*瀬戸物町

日本橋区(現中央区)内の町名。三越呉服店のある室町ニ丁目の東側に接する。

江戸切絵図 人文社 ⑦日本橋北内神田両国浜町明細絵図(一八五七年)より

*伊勢本

「木戸口が広くてりっぱな寄席でした」(六代目三遊亭円生『寄席切絵図』青蛙房)

*色物

講談・浄瑠璃に対して、落語・音曲・踊・奇術などの寄席演芸の総称。

*高田の馬場の下ではなかった。

①ある家に養子に

四ツ谷太宗寺門前等の名主であった塩原昌之助(天保十年〔一八三九年〜大正八年)・やす夫婦の養子となった。やすは昌之助と結婚する前は夏目家に奉公していた。以下の養家での出来事は『道草』の素材となった。

②浅草

この頃塩原昌之助は浅草を管轄する第五大区五小区の戸長となり、浅草諏訪町(現駒形)、次いで浅草寿町(現寿)に住んでいた。

*中入

寄席などの興行物で、番組の途中で一時休憩すること。またその時。

*吉原の幇間の茶番

吉原(現台東区千束四丁目)は江戸以来の有名な遊廓である。幇間とは酒宴の席に出て、客の機嫌を取り、座をにぎわすのを業とする男。茶番は「茶番狂言」の略。ありふれたものを材料とし、笑いを誘う滑稽芸。

*新富座

京橋区(現中央区)新富町にあった劇場。もともとは十二代目守田勘弥が建てた守田座で浅草猿若町にあったが、明治五年に移転新築し、明治八年に改称したもの。

*馬琴

宝井馬琴。嘉永五年(一八五二年)〜昭和三年。馬琴襲名は明治三十二年。

*中入前

中入直前に出演する芸人。真打ちに次ぐ人気・実力のある者が担当する。

三十九

漱石山房外観(新潮日本文学アルバム)より

今日は日曜日なので、小供が学校ヘ行かないから、下女も気を許したものと見えて、何時もより遅く起きたようである。それでも私の床を離れたのは七時十五分過ぎであった。顔を洗ってから、例の通り焼麺麭(トースト)と牛乳と半熟の鶏卵(たまご)を食べて、厠に上ろうとすると生憎肥取が来ているので、私はしばらく出た事のない裏庭の方へ歩を移した。すると植木屋が物置の中で何か片付け物をしていた。不要の炭俵を重ねた下から威勢の好い火が燃えあがる周囲に女の子が三人(*)ばかり心地よさそうに煖を取っている様子が私の注意を惹いた。

「そんなに焚火に当たると顔が真黒になるよ」と云ったら、末の子が「いやあーだ」と答えた。私は石垣の上から遠くに見える屋根瓦の融けつくした霜に濡れて、朝日にきらつく色を眺めたあと、又家の中に引き返した。

親類の子が来て掃除をしている書斎の整頓を待って、私は机を縁側に持ち出した。其所で日当たりの好い欄干に身を靠たせたり、頬杖を突いて考えたり、また小時(しばらく)は凝と動かずにただ魂を自由に遊ばせて置いてみたりした。

軽い風が時々鉢植の九花蘭(*)の長い葉を動かしに来た。庭木の中で鶯が折々下手な囀りを聴かせた。毎日硝子戸の中に坐っていた私は、まだ冬だ冬だと思っているうちに、春は何時しか私の心を蕩搖し始めたのである。

私の瞑想は何時まで坐っていても結晶しなかった。筆をとって書こうとすれば、書く種は無尽蔵にあるような心持ちもするし、あれにしようか、これにしようかと迷い出すと、もう何を書いてもつまらないのだという呑気な考も起ってきた。しばらく其所で佇んでいるうちに、今度は今まで書いた事が全く無意味のように思われ出した。何故あんなものを書いたのだろうかという矛盾が私を嘲弄し始めた。有難い事に私の神経は静まっていた。この嘲弄の上に乗ってふわふわと高い瞑想の領分に上って行くのが自分には大変な愉快になった。自分の馬鹿な性質を、雲の上から見下して笑いたくなった私は、自分で自分を軽蔑する気分に揺られながら、揺籃の中で眠る小供に過ぎなかった。私は今まで他(ひと)の事と私の事とごちゃごちゃに書いた。他の事を書くときには、なるべく相手の迷惑にならないようにとの掛念があった。私の身の上を語る時分には、却って比較的自由な空気の中で呼吸する事が出来た。それでも私はまだ私に対して全く色気を取り除き得る程度に達していなかった。嘘を吐いて世間を欺く程の衒気がないにしても、もっと卑しい所、もっと悪い所、もっと面目を失するような自分の欠点を、つい発表しずにしまった。聖オーガスチンの懺悔(*)、ルソーの懺悔(*)、オビアムイーターの懺悔(*)、——それをいくら辿って行っても、本当の事実は人間のちからで叙述出来る筈がないと誰かが言った事がある。況して私の書いたものは懺悔(*)ではない。私の罪は、——もしそれを罪と云い得るならば、——頗る明るい処からばかりから写されていただろう。其所に或る人は一種の不快を感ずるかも知れない。然し私自身は今不快の上に跨がって、一般の人類をひろく見渡しながら微笑しているのである。今までつまらない事を書いた自分をも、同じ眼で見渡して、あたかもそれが他人であったかの感を抱きつつ、矢張微笑しているのである。

まだ鶯が庭で時々鳴く。春風が折々思い出したように九花蘭の葉を揺うご)かしに来る。猫が何処かで痛く噛まれた米嚙を日に曝して、あたたかそうに眠っている。先刻(さっき)まで庭で護謨風船を揚げて騒いでいた小供達は、みんな連れ立って活動写真へ行ってしまった。家も心もひっそりとしたうちに、私は硝子戸を開け放って、静かな春の光に包まれながら、恍惚(うっとり)とこの稿を書き終わるのである。そうした後で、私は一寸肱を曲げて、この縁側に一眠り眠るのである(*)。

解説

*女の子が三人

当時漱石には筆子(明治三十一年生まれ)、恒子(明治三十三年生まれ)、栄子(明治三十六年生まれ)、愛子(明治三十ハ年生まれ)の四人の女子があった。

*九花蘭

長さ三十センチメートル位になる線形の葉を三から九葉つける。五月頃、花茎の先から五から二十の芳香ある黄緑色の花を開く。中国中南部、台湾原産。

*聖オーガスチンの懺悔

オーガスチンはアウグスティヌス(三五四〜四三〇)。その懺悔(以下略)

*ルソーの懺悔

ルソー(一七一八〜一七七八)。フランスの思想家・作家。その懺悔『告白』(以下略)

*オビアムイーターの懺悔

イギリスの文学者ド・クインシー(一七八五〜一八五九)の書いた『阿片常用者の告白』(以下略)

*況して私の書いたものは懺悔

『硝子戸の中』の数ヶ月後に発表された『道草』が「懺悔」かどうかは早くから議論の種だったが、(以下略)

*この縁側に一眠り眠るのである。

漱石山房の南の縁側に据えた椅子に座って寛ぐ、大正四年に漱石の写真が残されており、『新潮日本文学アルバム 夏目漱石』等で見ることができる。

ー地名から辿るー その3

抜粋

硝子戸の中 夏目漱石著

漱石山房の夏目漱石 書斎で 大正3年前12月「硝子戸の中」執筆の頃(新潮日本文学アルバム)

より

より三十五

私は小供の時分能く日本橋の瀬戸物町(*)にある伊勢本(*)という寄席へ講釈を聴きに行った。今の三越の向こう側に何時でも昼席の看板が掛かっていて、その角を曲がると、寄席はつい小半町行くか行かない右手にあったのである。

この席は夜になると、色物(*)だけしか掛けないので、私は昼より外に足を踏み込んだ事はなかったけれども、度数からいうと一番多く通った所の様に思われる。私のいた家は無論高田の馬場の下ではなかった。(*)然しいくら地理の便が好かつたからと云って、どうしてあんなに講釈を聴きに行く時間が私にあったものか、今考えると寧ろ不思議な位である。

これも今から振り返って遠い過去を眺めている所為でもあろうが、其所は寄席としては寧ろ上品な気分を客に起させる様に出来ていた。高座の右側には帳場格子のような仕切を二方に立て廻して、その中に常連の席が設けてあった。それから高座の後が縁側で、その先がまた庭になっていた。庭には梅の古木が斜めに井桁の上を突き出たりして、窮屈な感じのしない程の大空が、縁から仰がれる位に余分な地面を取り込んでいた。その庭を東に受けて離れ座敷のような建物も見えた。

帳場格子のうちにいる連中は、時間が余って使い切れない裕福な人達なのだから、みんな相応な服装をして、時々呑気そうに袂から毛抜など出して根気よく鼻毛を抜いていた。そんな長閑な日には、庭の梅の木に鶯が来て啼くような気持もした。

中入(*)になると、菓子を箱入りのままを売る男が客の間に配って歩くのがこの席の習慣になっていた。箱は長方形のもので、まず誰でも欲しいと思う人の手の届くところに一つと云った風に都合よく置かれるのである。菓子の数は一箱に十位の割だったかと思うが、それを食べたいだけ食べて、後からその代価を箱に入れるのが無言の規約になっていた。私はこの習慣を珍しいもののように興がって眺めていたが、今となって見ると、こうした鷹揚で呑気な気分は、何処の人寄場へ行っても、もう味わう事が出来まいと思うと、それが又何となく懐かしい。

私はそんなおっとりと物寂びた空気の中で、古めかしい講釈というものを色々の人から聴いたのである。その中には、すととこ、のんのん、ずいずい、などという妙な言葉を使う男もいた。これは田辺南竜と云って、もとは何処かの下足番であったかという話である。そのすととこ、のんのん、ずいずいは甚だ有名なものであったが、その意味を理解するものは一人もなかった。彼はただそれを軍勢の押し寄せる形容詞として用いていたらしいのである。

この南竜はとっくの昔に死んでしまった。その外のものも大抵死んでしまった。その後の様子をまるで知らない私には、その時分私を喜ばせてくれた人のうちで生きているものが果して何人あるのだか全く分からなかった。

ところがいつか美音会の忘年会のあった時、その番組を見たら、吉原の幇間(たいこもち)の茶番(*)だの何だのが列べて書いてあるうちに、たった一人の当時の旧友を見出した。私は新富座(*)へ行って、その人を見た。又その声を聞いた。そうして彼の顔も喉も昔とちっとも変わっていないのに驚いた。彼の講釈も全く昔の通りであった。進歩もしない代わりに、退歩もしていなかった。廿世紀のこの急激な変化を、自分と時分の周囲に恐ろしく意識しつつあった私は、彼の前に坐りながら、絶えず彼と私とを、心の内で比較して一種の黙想に耽っていた。

彼というのは馬琴(*)の事で、昔伊勢本で南竜は中入前をつとめていた頃には、琴凌と呼ばれた若手だったのである。

解説

*瀬戸物町

日本橋区(現中央区)内の町名。三越呉服店のある室町ニ丁目の東側に接する。

江戸切絵図 人文社 ⑦日本橋北内神田両国浜町明細絵図(一八五七年)より

*伊勢本

「木戸口が広くてりっぱな寄席でした」(六代目三遊亭円生『寄席切絵図』青蛙房)

*色物

講談・浄瑠璃に対して、落語・音曲・踊・奇術などの寄席演芸の総称。

*高田の馬場の下ではなかった。

①ある家に養子に

四ツ谷太宗寺門前等の名主であった塩原昌之助(天保十年〔一八三九年〜大正八年)・やす夫婦の養子となった。やすは昌之助と結婚する前は夏目家に奉公していた。以下の養家での出来事は『道草』の素材となった。

②浅草

この頃塩原昌之助は浅草を管轄する第五大区五小区の戸長となり、浅草諏訪町(現駒形)、次いで浅草寿町(現寿)に住んでいた。

*中入

寄席などの興行物で、番組の途中で一時休憩すること。またその時。

*吉原の幇間の茶番

吉原(現台東区千束四丁目)は江戸以来の有名な遊廓である。幇間とは酒宴の席に出て、客の機嫌を取り、座をにぎわすのを業とする男。茶番は「茶番狂言」の略。ありふれたものを材料とし、笑いを誘う滑稽芸。

*新富座

京橋区(現中央区)新富町にあった劇場。もともとは十二代目守田勘弥が建てた守田座で浅草猿若町にあったが、明治五年に移転新築し、明治八年に改称したもの。

*馬琴

宝井馬琴。嘉永五年(一八五二年)〜昭和三年。馬琴襲名は明治三十二年。

*中入前

中入直前に出演する芸人。真打ちに次ぐ人気・実力のある者が担当する。

三十九

漱石山房外観(新潮日本文学アルバム)より

今日は日曜日なので、小供が学校ヘ行かないから、下女も気を許したものと見えて、何時もより遅く起きたようである。それでも私の床を離れたのは七時十五分過ぎであった。顔を洗ってから、例の通り焼麺麭(トースト)と牛乳と半熟の鶏卵(たまご)を食べて、厠に上ろうとすると生憎肥取が来ているので、私はしばらく出た事のない裏庭の方へ歩を移した。すると植木屋が物置の中で何か片付け物をしていた。不要の炭俵を重ねた下から威勢の好い火が燃えあがる周囲に女の子が三人(*)ばかり心地よさそうに煖を取っている様子が私の注意を惹いた。

「そんなに焚火に当たると顔が真黒になるよ」と云ったら、末の子が「いやあーだ」と答えた。私は石垣の上から遠くに見える屋根瓦の融けつくした霜に濡れて、朝日にきらつく色を眺めたあと、又家の中に引き返した。

親類の子が来て掃除をしている書斎の整頓を待って、私は机を縁側に持ち出した。其所で日当たりの好い欄干に身を靠たせたり、頬杖を突いて考えたり、また小時(しばらく)は凝と動かずにただ魂を自由に遊ばせて置いてみたりした。

軽い風が時々鉢植の九花蘭(*)の長い葉を動かしに来た。庭木の中で鶯が折々下手な囀りを聴かせた。毎日硝子戸の中に坐っていた私は、まだ冬だ冬だと思っているうちに、春は何時しか私の心を蕩搖し始めたのである。

私の瞑想は何時まで坐っていても結晶しなかった。筆をとって書こうとすれば、書く種は無尽蔵にあるような心持ちもするし、あれにしようか、これにしようかと迷い出すと、もう何を書いてもつまらないのだという呑気な考も起ってきた。しばらく其所で佇んでいるうちに、今度は今まで書いた事が全く無意味のように思われ出した。何故あんなものを書いたのだろうかという矛盾が私を嘲弄し始めた。有難い事に私の神経は静まっていた。この嘲弄の上に乗ってふわふわと高い瞑想の領分に上って行くのが自分には大変な愉快になった。自分の馬鹿な性質を、雲の上から見下して笑いたくなった私は、自分で自分を軽蔑する気分に揺られながら、揺籃の中で眠る小供に過ぎなかった。私は今まで他(ひと)の事と私の事とごちゃごちゃに書いた。他の事を書くときには、なるべく相手の迷惑にならないようにとの掛念があった。私の身の上を語る時分には、却って比較的自由な空気の中で呼吸する事が出来た。それでも私はまだ私に対して全く色気を取り除き得る程度に達していなかった。嘘を吐いて世間を欺く程の衒気がないにしても、もっと卑しい所、もっと悪い所、もっと面目を失するような自分の欠点を、つい発表しずにしまった。聖オーガスチンの懺悔(*)、ルソーの懺悔(*)、オビアムイーターの懺悔(*)、——それをいくら辿って行っても、本当の事実は人間のちからで叙述出来る筈がないと誰かが言った事がある。況して私の書いたものは懺悔(*)ではない。私の罪は、——もしそれを罪と云い得るならば、——頗る明るい処からばかりから写されていただろう。其所に或る人は一種の不快を感ずるかも知れない。然し私自身は今不快の上に跨がって、一般の人類をひろく見渡しながら微笑しているのである。今までつまらない事を書いた自分をも、同じ眼で見渡して、あたかもそれが他人であったかの感を抱きつつ、矢張微笑しているのである。

まだ鶯が庭で時々鳴く。春風が折々思い出したように九花蘭の葉を揺うご)かしに来る。猫が何処かで痛く噛まれた米嚙を日に曝して、あたたかそうに眠っている。先刻(さっき)まで庭で護謨風船を揚げて騒いでいた小供達は、みんな連れ立って活動写真へ行ってしまった。家も心もひっそりとしたうちに、私は硝子戸を開け放って、静かな春の光に包まれながら、恍惚(うっとり)とこの稿を書き終わるのである。そうした後で、私は一寸肱を曲げて、この縁側に一眠り眠るのである(*)。

解説

*女の子が三人

当時漱石には筆子(明治三十一年生まれ)、恒子(明治三十三年生まれ)、栄子(明治三十六年生まれ)、愛子(明治三十ハ年生まれ)の四人の女子があった。

*九花蘭

長さ三十センチメートル位になる線形の葉を三から九葉つける。五月頃、花茎の先から五から二十の芳香ある黄緑色の花を開く。中国中南部、台湾原産。

*聖オーガスチンの懺悔

オーガスチンはアウグスティヌス(三五四〜四三〇)。その懺悔(以下略)

*ルソーの懺悔

ルソー(一七一八〜一七七八)。フランスの思想家・作家。その懺悔『告白』(以下略)

*オビアムイーターの懺悔

イギリスの文学者ド・クインシー(一七八五〜一八五九)の書いた『阿片常用者の告白』(以下略)

*況して私の書いたものは懺悔

『硝子戸の中』の数ヶ月後に発表された『道草』が「懺悔」かどうかは早くから議論の種だったが、(以下略)

*この縁側に一眠り眠るのである。

漱石山房の南の縁側に据えた椅子に座って寛ぐ、大正四年に漱石の写真が残されており、『新潮日本文学アルバム 夏目漱石』等で見ることができる。