言の葉 29 言語にとって美とはなにか ⑦表出史の概念

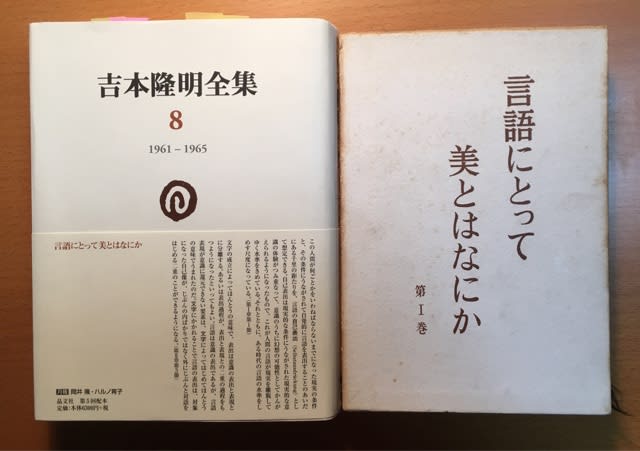

言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行

抜粋その1

同書第Ⅳ章 第一部 近代表出史論(Ⅰ) 1表出史の概念 より

ひとつの作品は、ひとりの作家をもっている。ある個性的な、もっとも類を絶した中心的な思想をどこかに秘しているひとりの作家を。そして、ひとりの作家は、彼にとってもっとも必然的な環境や生活をもち、その生活、その環境は中心的なところで一回かぎりの、彼だけしか体験したことのない核をかくしている。まだあるのだ。あるひとつの生活、ひとつの環境は、もっとも必然的にある時代、ひとつの社会、そしてある支配の形態のなかに在り、その中心的な部分は、けっして他の時代、他の社会、他の支配からはうかがうことのできない秘められた時代性の殻をもつ。

このようにして、ある時代、ある社会、ある支配形態の下でのひとつの作品は、たんに異なった時代のちがった作品にたいしてばかりでなく,同じ時代、同じ社会、同じ支配の下での他の作品にたいして決定的に異質な中心をもっている。そればかりでなく、おなじひとりの作家にとってさえ、あるひとつの作品は、べつのひとつの作品とまったく異なっている。言語の指示表出の中心がこれに対応する。言語の指示意識は外皮では対他的な関係にありながら中心で孤立している。

しかし、これにたいしては、おなじ論拠からまったく相反する結論にたっすることもできる。つまり、ある作品は、たんにおなじ時代のおなじ社会のおなじ個性がうんだ作品にたいしてではなく、異なった時代の異なった社会の異なった個性にたいして決定的な類似性や共通性の中心をもつっているというように。この類似性や共通性の中心は、言語の自己表出の歴史としての時間的な連続性をなすとかんがえられる。言語の自己表出性は、外皮では対他的関係を拒絶しながらその中心で連帯している。影響という意味を本質的につかうならば、いままでのべた両端はたとえばつぎのような言葉で支配される。

人は人に影響与えることもできず、また人から影響を受けることもできない。

(太宰治「或る実験台」)

剽竊家というのは、他人の養分を消化しきれなかった者の謂である。だから彼は、元の姿の認められるような作品を吐き出すのだ。

つまりオリジナリテというのは、胃袋の問題でしかない。

もともとオリジナリルな文人なぞは、在りはしないのだ。真にこの名に値する人々は世に知られていないばかりでなく、知ろうとしても知りえない。

しかし、わたしはオリジナルな文人だぞ! という顔をする人間はある。

(ヴァレリー『文学論』堀口大学訳)

つまり、人間は現実においてばらばらにきりはなされた存在であることを認識したときほんとうは連鎖と共通性を手にいれ、また不幸にしてこの現実で連鎖の中にある存在だと認めたとき孤立しているのだ。すぐれた創造者はひとつの文学作品が現実社会のなかで作者のどこからやってきてつくられ、それが存在してしまうまでの経路について疑いようもなく知りつくしているとおもえる。作品を原稿用紙や書物に存在している具体物として視るかぎり、ひとつの作品でさえそれを知りつくすために、作品から作家の性格へ、作家の性格から生活や環境へ、生活や環境から時代や社会へと延びて行くすべての連環を解き明かさなければならないことを教えている。根もとをほりおこし、土壌をしらべ吸い上げられた養分を分析するというようにそれは膨大な労力の積みかさねを要する。文学の批評家たちがやっている仕事は、この膨大な連環の一部を拡大し、そこにじぶんの好みや関心が集中する中心を投げ込んでいるわけだが、じっさいはそれ以外にはほとんど術がないのである。ただ批評家は、じぶんの批評方法こそが正当だなどと主張しさえしなければいいのだ。いいかえれば、文学の理論を具体物としての文学作品をもとにしてでっちあげようとさえしなければ。

(略)

ある芸術・文学の<作品>は、上部構造一般ではなく、個性的な具体的表現である。この表現は、たとえば文字又は音声による対象的な固定化によって、表出の一般性から突出したものになる。ここでは、<作品>は、作者の意識、あるいは精神あるいは観念生活にそのまま還元(reduzieren)することはできなくなる。ここでは意識の表出が、産出(produzierenn)としての表出に転化するのである。芸術・文学の作品が、意識性への還元も、また逆に土台としての現実社会への還元もゆるされない性格を獲取するのは、ここにおいてである。

(略)

文学作品の歴史を本質をうしなわずにあつかいうる方法は極端にいえばふたつに帰する。そのひとつは中心が社会そのものにくるような抽出であり、このばあいには個的な環境や生活史がその環のなかにはいってくることが必須の条件である。もうひとつはその中心が作品そのものに来るような抽出であり、そのばあいには環境や人格や社会は想像力の根源として表出自体のなかに凝縮される。いまここでわたしがやろうとしているのは、ふつう文学史論があつかっている仕方とはまったく逆向きのことである。

ひとつの作品から、作家の個性をとりのけ、環境や性格や生活をとりのけ、作品がうみ出された時代や社会を取り除けたうえで、作品の歴史を、その転移を考えることができるかという問題である。いままで言語について考察してきたところでは、この一見すると不可能なようにみえる課題は、ただ文学作品を自己表出としての言語という面でとりあげるときだけ可能なことをおしえている。いわば、自己表出からみられた言語表現の全体を自己表出としての言語から時間的にあつかうのである。

何だって? 個々の作家が恣意的につくり出した作品を、それだけで必然的な史的な転移として考察できるはずがないではないか。いったい何を基準にしてどんな具合にそれが可能だというのか? どの作品とどの作品をつなげることによってこの連鎖と転移を考察するのか?

もとろん、自己表出としての言語というところまで抽出することなしには、ただでさえ強烈な個性が恣意的にそれぞれの時代的環境のなかでつくりあげた作品を時間的な連鎖としてつなぐことはできない。具体的なままで文学史を必然としてとりあつかおうとすれば、ルカーチのようにただ土台史と作者のイデオロギーと作品とをとり出して短絡させるほかなくなる。けだし、文学の理論の俗物化のはじまりは、社会の歴史のように文学の歴史を必然の連鎖としてつかまえようとする理論家としてはさけがたい欲求に根ざしている。しかも、それらは可能となる条件を追求しようとはせずに、手ぶらで、いいかえれば社会史への考察方法をそのまま具体的な作品の歴史にあてはめようとするため、文学の歴史はせいぜい特有の肉体をもった、イデオロギー史に化けてしまうのである。わたしたちのいままでの考察では自己表出としての言語の表現史というところまで抽出することによって、必然史は可能とならなければならない。なぜならば、言語の表出の歴史は、自己表出としては連続的に転化しながら、指示表出としては時代や環境や個性や社会によっておびただしい変化をこうむるものだからである。

当方より 今回で吉本隆明著「言語にとって美とはなにか」を終え、次回は、「吉本隆明が語る戦後55年②」にて表現移転論、構成論、内容と形式、立場論の内容とポイントを取り上げます。

なお、本書の吉本隆明の作品における位置づけ、原語論・文学論の評価について簡潔にまとめられた石川九楊さんの『原語にとって美とはなにか』―二十位世紀に残す本残る本

(「書文字アジア」吉本隆明・石川九楊|対談●付録・関連資料)を次に引用します。

『言語にとって美とはなにか』――二十一世紀に残す本残る本

石川九楊

きょうから、ぼくらは泣かない

きのうまでのように、もう世界は

美しくもなくなったから

(吉本隆明「涙が涸れる」

多感な――つまりは文体を欠いた――学生時代に、私は吉本隆明のこの詩の一節にふれて、おぼろげながら人生の生き方についての見通しを得た。美しい世界はもはやない。だが、だからこそ美しい世界を希求して、生きる価値があると。絶望=希望という言葉の生きていた時代である。

白い貼紙函入、白い布クロス貼の表紙に、ごつい焦茶の書き文字の題字が、大きく印字された上下二巻本であった。

だが、その時は買わずに帰った。内容のせいではない。今では一万五千円くらいに相当する千五百円が学生の身には痛かったのだ。アルバイト料を手にした日、早速この本を買い求めた。そして多くを学び、今なお座右の銘である。

本書の第一の達成は、作品に即して作品自体の構造を解き明かした点である。評者の嗜好か印象にすぎない批評がいまだに横行する中、この本の中で展開された、対象に即し、対象に語らせる以外にありえない文学批評法は今後も他本とされるべき価値をもつ。

第二の達成は、作品に対する政策的評価は本質的な文学批評たりえないことを、実例を挙げ、理論的に明らかにした点である。右翼・左翼・保守・革新・先進・後進・強者・弱者・若者・老人・男性・女性・健常・障害・差別・被差別など政治的分類を批評と錯覚する傾向は、なお改まってはいない。

第三にはむろん理論的達成。対象を指示する「指示表出」と、積乗された人間の共同的観念と意識の自発的外化である「自己表出」の二重性を言語の基本構造ととらえ、指示表出からみられた言語構造を意味、自己表出からみられたそれを価値と定義づける。さらに意味や音のほかに、指示表出度に応じて言葉は「像」をもつという驚くべき構造まで明らかにされた。その他を含めて、本書の精緻で巨大な理論的達成を定着し克服するという課題も二十一世紀に持ち越される。『共同幻想論』『心的現象論序説』『初期歌謡論』等その後の吉本の思想的営為の萌芽がすべてみられるという意味において、本書は吉本隆明の代表作である。同時に日本の生んだ二十世紀最高の言語論であり、文学論である。

著者は『ハイ・イメージ論』や『マス・イメージ論』が本書の補訂版に位置づけられるとするが、現時点で全面的に書き直された『全訂増補版・言語にとって美とはなにか』という私の思いは拭いきれない。

(「産経新聞」二〇〇〇年二月二十六日)

言語にとって美とはなにか 第Ⅰ巻 著者吉本隆明 発行所 勁草書房 昭和40年5月20日発行

抜粋その1

同書第Ⅳ章 第一部 近代表出史論(Ⅰ) 1表出史の概念 より

ひとつの作品は、ひとりの作家をもっている。ある個性的な、もっとも類を絶した中心的な思想をどこかに秘しているひとりの作家を。そして、ひとりの作家は、彼にとってもっとも必然的な環境や生活をもち、その生活、その環境は中心的なところで一回かぎりの、彼だけしか体験したことのない核をかくしている。まだあるのだ。あるひとつの生活、ひとつの環境は、もっとも必然的にある時代、ひとつの社会、そしてある支配の形態のなかに在り、その中心的な部分は、けっして他の時代、他の社会、他の支配からはうかがうことのできない秘められた時代性の殻をもつ。

このようにして、ある時代、ある社会、ある支配形態の下でのひとつの作品は、たんに異なった時代のちがった作品にたいしてばかりでなく,同じ時代、同じ社会、同じ支配の下での他の作品にたいして決定的に異質な中心をもっている。そればかりでなく、おなじひとりの作家にとってさえ、あるひとつの作品は、べつのひとつの作品とまったく異なっている。言語の指示表出の中心がこれに対応する。言語の指示意識は外皮では対他的な関係にありながら中心で孤立している。

しかし、これにたいしては、おなじ論拠からまったく相反する結論にたっすることもできる。つまり、ある作品は、たんにおなじ時代のおなじ社会のおなじ個性がうんだ作品にたいしてではなく、異なった時代の異なった社会の異なった個性にたいして決定的な類似性や共通性の中心をもつっているというように。この類似性や共通性の中心は、言語の自己表出の歴史としての時間的な連続性をなすとかんがえられる。言語の自己表出性は、外皮では対他的関係を拒絶しながらその中心で連帯している。影響という意味を本質的につかうならば、いままでのべた両端はたとえばつぎのような言葉で支配される。

人は人に影響与えることもできず、また人から影響を受けることもできない。

(太宰治「或る実験台」)

剽竊家というのは、他人の養分を消化しきれなかった者の謂である。だから彼は、元の姿の認められるような作品を吐き出すのだ。

つまりオリジナリテというのは、胃袋の問題でしかない。

もともとオリジナリルな文人なぞは、在りはしないのだ。真にこの名に値する人々は世に知られていないばかりでなく、知ろうとしても知りえない。

しかし、わたしはオリジナルな文人だぞ! という顔をする人間はある。

(ヴァレリー『文学論』堀口大学訳)

つまり、人間は現実においてばらばらにきりはなされた存在であることを認識したときほんとうは連鎖と共通性を手にいれ、また不幸にしてこの現実で連鎖の中にある存在だと認めたとき孤立しているのだ。すぐれた創造者はひとつの文学作品が現実社会のなかで作者のどこからやってきてつくられ、それが存在してしまうまでの経路について疑いようもなく知りつくしているとおもえる。作品を原稿用紙や書物に存在している具体物として視るかぎり、ひとつの作品でさえそれを知りつくすために、作品から作家の性格へ、作家の性格から生活や環境へ、生活や環境から時代や社会へと延びて行くすべての連環を解き明かさなければならないことを教えている。根もとをほりおこし、土壌をしらべ吸い上げられた養分を分析するというようにそれは膨大な労力の積みかさねを要する。文学の批評家たちがやっている仕事は、この膨大な連環の一部を拡大し、そこにじぶんの好みや関心が集中する中心を投げ込んでいるわけだが、じっさいはそれ以外にはほとんど術がないのである。ただ批評家は、じぶんの批評方法こそが正当だなどと主張しさえしなければいいのだ。いいかえれば、文学の理論を具体物としての文学作品をもとにしてでっちあげようとさえしなければ。

(略)

ある芸術・文学の<作品>は、上部構造一般ではなく、個性的な具体的表現である。この表現は、たとえば文字又は音声による対象的な固定化によって、表出の一般性から突出したものになる。ここでは、<作品>は、作者の意識、あるいは精神あるいは観念生活にそのまま還元(reduzieren)することはできなくなる。ここでは意識の表出が、産出(produzierenn)としての表出に転化するのである。芸術・文学の作品が、意識性への還元も、また逆に土台としての現実社会への還元もゆるされない性格を獲取するのは、ここにおいてである。

(略)

文学作品の歴史を本質をうしなわずにあつかいうる方法は極端にいえばふたつに帰する。そのひとつは中心が社会そのものにくるような抽出であり、このばあいには個的な環境や生活史がその環のなかにはいってくることが必須の条件である。もうひとつはその中心が作品そのものに来るような抽出であり、そのばあいには環境や人格や社会は想像力の根源として表出自体のなかに凝縮される。いまここでわたしがやろうとしているのは、ふつう文学史論があつかっている仕方とはまったく逆向きのことである。

ひとつの作品から、作家の個性をとりのけ、環境や性格や生活をとりのけ、作品がうみ出された時代や社会を取り除けたうえで、作品の歴史を、その転移を考えることができるかという問題である。いままで言語について考察してきたところでは、この一見すると不可能なようにみえる課題は、ただ文学作品を自己表出としての言語という面でとりあげるときだけ可能なことをおしえている。いわば、自己表出からみられた言語表現の全体を自己表出としての言語から時間的にあつかうのである。

何だって? 個々の作家が恣意的につくり出した作品を、それだけで必然的な史的な転移として考察できるはずがないではないか。いったい何を基準にしてどんな具合にそれが可能だというのか? どの作品とどの作品をつなげることによってこの連鎖と転移を考察するのか?

もとろん、自己表出としての言語というところまで抽出することなしには、ただでさえ強烈な個性が恣意的にそれぞれの時代的環境のなかでつくりあげた作品を時間的な連鎖としてつなぐことはできない。具体的なままで文学史を必然としてとりあつかおうとすれば、ルカーチのようにただ土台史と作者のイデオロギーと作品とをとり出して短絡させるほかなくなる。けだし、文学の理論の俗物化のはじまりは、社会の歴史のように文学の歴史を必然の連鎖としてつかまえようとする理論家としてはさけがたい欲求に根ざしている。しかも、それらは可能となる条件を追求しようとはせずに、手ぶらで、いいかえれば社会史への考察方法をそのまま具体的な作品の歴史にあてはめようとするため、文学の歴史はせいぜい特有の肉体をもった、イデオロギー史に化けてしまうのである。わたしたちのいままでの考察では自己表出としての言語の表現史というところまで抽出することによって、必然史は可能とならなければならない。なぜならば、言語の表出の歴史は、自己表出としては連続的に転化しながら、指示表出としては時代や環境や個性や社会によっておびただしい変化をこうむるものだからである。

当方より 今回で吉本隆明著「言語にとって美とはなにか」を終え、次回は、「吉本隆明が語る戦後55年②」にて表現移転論、構成論、内容と形式、立場論の内容とポイントを取り上げます。

なお、本書の吉本隆明の作品における位置づけ、原語論・文学論の評価について簡潔にまとめられた石川九楊さんの『原語にとって美とはなにか』―二十位世紀に残す本残る本

(「書文字アジア」吉本隆明・石川九楊|対談●付録・関連資料)を次に引用します。

『言語にとって美とはなにか』――二十一世紀に残す本残る本

石川九楊

きょうから、ぼくらは泣かない

きのうまでのように、もう世界は

美しくもなくなったから

(吉本隆明「涙が涸れる」

多感な――つまりは文体を欠いた――学生時代に、私は吉本隆明のこの詩の一節にふれて、おぼろげながら人生の生き方についての見通しを得た。美しい世界はもはやない。だが、だからこそ美しい世界を希求して、生きる価値があると。絶望=希望という言葉の生きていた時代である。

白い貼紙函入、白い布クロス貼の表紙に、ごつい焦茶の書き文字の題字が、大きく印字された上下二巻本であった。

だが、その時は買わずに帰った。内容のせいではない。今では一万五千円くらいに相当する千五百円が学生の身には痛かったのだ。アルバイト料を手にした日、早速この本を買い求めた。そして多くを学び、今なお座右の銘である。

本書の第一の達成は、作品に即して作品自体の構造を解き明かした点である。評者の嗜好か印象にすぎない批評がいまだに横行する中、この本の中で展開された、対象に即し、対象に語らせる以外にありえない文学批評法は今後も他本とされるべき価値をもつ。

第二の達成は、作品に対する政策的評価は本質的な文学批評たりえないことを、実例を挙げ、理論的に明らかにした点である。右翼・左翼・保守・革新・先進・後進・強者・弱者・若者・老人・男性・女性・健常・障害・差別・被差別など政治的分類を批評と錯覚する傾向は、なお改まってはいない。

第三にはむろん理論的達成。対象を指示する「指示表出」と、積乗された人間の共同的観念と意識の自発的外化である「自己表出」の二重性を言語の基本構造ととらえ、指示表出からみられた言語構造を意味、自己表出からみられたそれを価値と定義づける。さらに意味や音のほかに、指示表出度に応じて言葉は「像」をもつという驚くべき構造まで明らかにされた。その他を含めて、本書の精緻で巨大な理論的達成を定着し克服するという課題も二十一世紀に持ち越される。『共同幻想論』『心的現象論序説』『初期歌謡論』等その後の吉本の思想的営為の萌芽がすべてみられるという意味において、本書は吉本隆明の代表作である。同時に日本の生んだ二十世紀最高の言語論であり、文学論である。

著者は『ハイ・イメージ論』や『マス・イメージ論』が本書の補訂版に位置づけられるとするが、現時点で全面的に書き直された『全訂増補版・言語にとって美とはなにか』という私の思いは拭いきれない。

(「産経新聞」二〇〇〇年二月二十六日)