66良寛⑤ー僧侶1ー

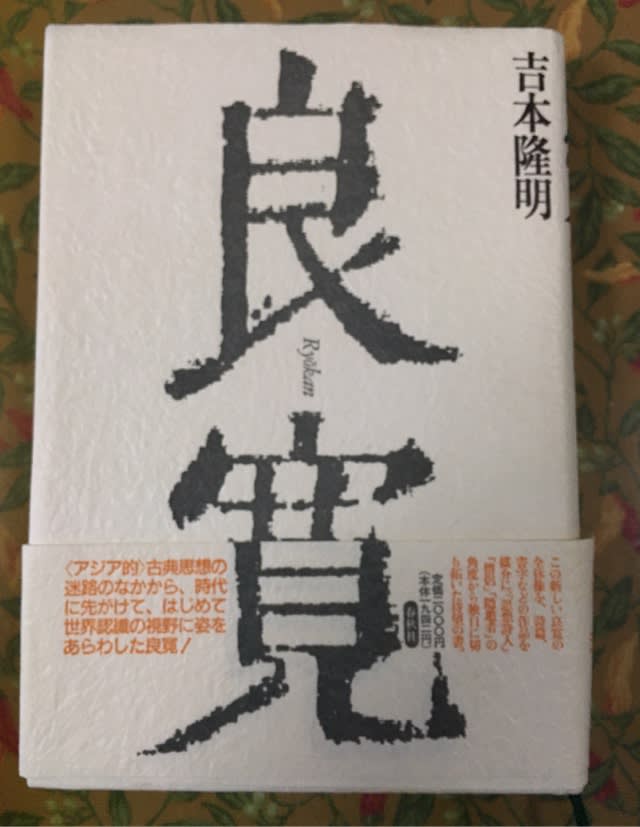

良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社

発行所 1992年2月1日発行より

抜粋

I 良寛

僧侶1

良寛 詩歌と書の世界 二玄社刊

谷川敏明著 小川新一写真より 法華讃の一部

良寛が師である備中円通寺の大忍国仙から印可をうけたとき、「良や愚の如く道うたた寛し」と評されました。この「愚」というのは、良寛の資質的な謎であるとおもいます。現在までたくさんの言説がこの良寛の「愚」の理解をめぐってつまれてきました。どれにもすこしずつ納得できない部分がありますので、今日はわたしなりにこの「愚」の理解から良寛の思想にはいっていく道をつけてみたいとおもいます。良寛の「法華讃」のなかに「常不軽菩薩品第二十」という、法華経の第二十章についてかかれた詩あるいは経文でいえば偈があります。

朝に礼拝を行じ暮に礼拝し

但礼拝を行じて此身を送る

南無帰命常不軽

天上天下唯一人

(「法華讃」の一つ」

法華経の常不軽菩薩というのはどこへ行っても、誰にでも、ただ礼拝ばかりしている菩薩です。いつも人を軽んじない菩薩なので常不軽と呼ばれていました。その常不軽菩薩が語るには、人間は誰でも菩薩あるいは仏になれる存在だからおれはいつどこでも誰にでも礼拝するのだということなのです。礼拝されたやつのほうでは馬鹿にするなと怒るのもいれば、罵るやつ、憎むやつもいてさまざまなのですが、そんな相手の反応に一切かまわず、ただひたすらどんなやつに出遇っても、礼拝ばかりしているんです。

良寛はこの常不軽についてこれ以外にも触れていますから、とてもつよい関心をもっていたことがわかります。

この常不軽にたいする関心のよせ方は良寛のある資質、人柄、あるいはそうなろうとした人柄とふかい関係があるとおもいます。それ以上ふみこんで、だから常不軽は良寛の理想像だとまでいいたくないのですが、良寛の心に常不軽のことがいつもひっかかっていたのはたしかです。目より下のところをいつも視る視線に関心があったようにおもいます。

こういうことでは、良寛にはひとすじの好みがありました。これも良い詩です。

仙桂和尚は真の道者

黙して作し言は朴なるの客

三十年国仙の会に在って

禅に参ぜず経を読まず

宗文の一句を道わず

園菜を作って大衆に供養す

当に我之を見るべくして見ず

之に遇うべくして遇わず

吁呼今之に放(なら)わんとするも得べからず

仙桂和尚は真の道者

(「仙桂和尚」)

備中の円通寺の国仙の下で坐禅修行をつんでいたとき、寺に坐禅など一度もしないし、お経も読まず、宗文の一句もいわずに、菜園をつくって修行僧たちの炊事当番ばかりしている仙桂という和尚がいました。その下男然たる男はひょっとすると道を極めた人だったんじゃないかとあるときふと気がつくのです。この詩が優れているのは「当に我之を見るべくして見ず 之に遇うべくして遇わず」というところだとおもいます。こういうとこが良寛の凄いとこといえばいえるんです。その人としょっちゅう遭ってあるけど、ちっとも意識していなかった。いまになって気がついたということだとおもいます。つまり、十年間も一緒のところにいたけれど、その人のことはまったく意識ぜず、ただ、いつも百姓仕事ばかりしていて、じぶんたちに炊事当番をして食べさせてくれた。その人が、そこにいることはしばしば見ているけれど、全然見ていなかったとおなじことだったというのです。後になってあいつは凄いやつだと気がついた。ああ、禅をきわめたというのはああいうんだなと、あとで感じるわけです。いまさら気がついてしぶんも模倣しようとしても、そんなことはできなくなっている。こんなふうに良寛はいっているとおもいます。こういう気づき方は暗く悲劇的です。気づくことにどんな効力もありませんし、気づかれた方にどんな受容も存在しないからです。それでもこの気づき方には、一種の内在性の交換があるのですが、これをかすかな気配として感ずること自体が悲劇的なことだとおもいます。このあたりてなんとなく、とんでもない世界に深入りするようないやな予感がしないではないのですが、ためらわずにもうすこし良寛の世界にはいってゆきましょう。

没後一七十年記念「良寛さん」東京展

二〇〇一年一月二〇日〜二月二十五日

発行 日本経済新聞社 〔9ー17〕正法眼蔵弁道話

より

良寛は人から揮毫を頼まれたりすると、道元の『正法眼蔵』の「菩提薩捶四摂法」の条を書いたといわれます。そのなかでとくに良寛が好んだのは「愛語」の文章なんです。この

「菩提薩捶四摂法」というのは、いまの言葉でやさしくいえば、どうしたら菩薩になれるか、四つの方法ということだとおもいます。道元があげている四つは、一つに「布施」、二つ目は「愛語」、第三に「利行」、第四は「同事」です。「布施」というのは人から心をとらないことです。つまり人の心をむさぼらないとか、人の感謝をとろうとしないという意味です。そして、このことをもっと敷衍すると、たとえば、木の葉が散るのは、風にまかせればいい、木の葉が散ることまでじぶんが散らしたのだとおもうことはだめなので、風のことは風にまかせればいいんだ、そういうことも布施の一種だと、いうことになります。

それから「愛語」というのは、ふだん乱暴な言葉とか憎む言葉を吐かないことです。つまり愛するとか、慈悲の心をもつとか、そういう言葉だけを口にして憎しみとか、ひっかかる言葉はつかわないことを意味しています。この「愛語」はとくに良寛が惹かれたものといわれます。

つぎに「利行」というのは、身分の上下、老若男女を問わず、他人の利益のためにだけ行うことです。最後の「同事」というのは道元の説によると、じぶんに違反しないと同時に他者にたいしても違反しないとこと、つまり、他者とじぶんがおなじだと考えることだと書いています。他者とじぶんが平等だという意味とはちょっとちがいます。じぶんがじぶんに違反するようなことをぜず、またそのことが同時に他者ととっても他者に違反しないことだ。そういう行いをさしています。

このなかで、良寛がとくに好んだのは「愛語」なんです。憎しみとか他者の勘にさわる言葉とか、そういう言葉を一切発せずに、愛する言葉とか慈悲の言葉だけを使うということです。

良寛 詩歌と書の世界 二玄社刊

谷川敏明著 小川新一写真より 愛語の一部

この「愛語」にたいする良寛のこだわり方は、きわだっています。良寛は「良寛禅師戒語」というものを九十ヵ条にわたって書きとめていますが、これはじぶんが他人と喋言るときにでてくる嫌なばあいを、よくもこれだけ鋭くとりだしたものだとおもえるほど拾いあげています。これを読んでいると良寛のすさまじさがわかるような気がします。

(中略)

ある理想の場面が、それを理想とみなさない者にとって無意味だという理想の在り方は、一般にアジアやオリエントの世界に共通のものです。良寛の「愛語」という理想もおなじ運命をもっています。

いま、おそれずにもっと色濃い〈アジア的〉な思想の特質のなかに良寛を沈めてゆくことにしましょう。良寛に「月の兎」という長歌があります。『今昔物語』の巻五にある寓話を主題にしたものです。今は昔、猿と狐と兎が一緒に暮らしていて、そこに天帝がよぼよぼのお爺さんに化けた格好でやってきました。

「何か食べさせてくれ」というのです。すると猿は木の実を採り、狐は魚を採ってきてその老人にあたえました。兎は何か採ろうとおもっても何も採れませんでした。そこで兎は猿に芝を刈ってきてくれと頼み、狐にはそれで火を焚かせ、じぶんは何もあげるものがないからと、焚火のなかに飛び込んで、じぶんの体を焼いてその老人に食べさせました。すると老人は忽ち天帝の姿にもどって、その兎を浄土へ連れて行きました。この長歌にも良寛のおなじ視線がさしこんでいます。

わたしたちはどうやら良寛の頭脳に巣くった風変わりな理想のイメージをひと廻りしました。この僧は耳をかすめていく言葉にたいして、油断ならない鋭敏な構えをもっています。小柄でやせていて、小づくりな目鼻だちをして待ち構えているのです。もちろん欠点ももっています。あまり緊張が続くと疲れてぐったりしてしまうことです。だからいまもっているイメージの圧電気を、もっと下げなければとたえずかんがえているのです。犠牲心を誇示したがっているのではないのに、自己犠牲とまちがえられやすいイメージをだいているのは、そのためだとおもいます。

良寛 吉本隆明著 株式会社春秋社

発行所 1992年2月1日発行より

抜粋

I 良寛

僧侶1

良寛 詩歌と書の世界 二玄社刊

谷川敏明著 小川新一写真より 法華讃の一部

良寛が師である備中円通寺の大忍国仙から印可をうけたとき、「良や愚の如く道うたた寛し」と評されました。この「愚」というのは、良寛の資質的な謎であるとおもいます。現在までたくさんの言説がこの良寛の「愚」の理解をめぐってつまれてきました。どれにもすこしずつ納得できない部分がありますので、今日はわたしなりにこの「愚」の理解から良寛の思想にはいっていく道をつけてみたいとおもいます。良寛の「法華讃」のなかに「常不軽菩薩品第二十」という、法華経の第二十章についてかかれた詩あるいは経文でいえば偈があります。

朝に礼拝を行じ暮に礼拝し

但礼拝を行じて此身を送る

南無帰命常不軽

天上天下唯一人

(「法華讃」の一つ」

法華経の常不軽菩薩というのはどこへ行っても、誰にでも、ただ礼拝ばかりしている菩薩です。いつも人を軽んじない菩薩なので常不軽と呼ばれていました。その常不軽菩薩が語るには、人間は誰でも菩薩あるいは仏になれる存在だからおれはいつどこでも誰にでも礼拝するのだということなのです。礼拝されたやつのほうでは馬鹿にするなと怒るのもいれば、罵るやつ、憎むやつもいてさまざまなのですが、そんな相手の反応に一切かまわず、ただひたすらどんなやつに出遇っても、礼拝ばかりしているんです。

良寛はこの常不軽についてこれ以外にも触れていますから、とてもつよい関心をもっていたことがわかります。

この常不軽にたいする関心のよせ方は良寛のある資質、人柄、あるいはそうなろうとした人柄とふかい関係があるとおもいます。それ以上ふみこんで、だから常不軽は良寛の理想像だとまでいいたくないのですが、良寛の心に常不軽のことがいつもひっかかっていたのはたしかです。目より下のところをいつも視る視線に関心があったようにおもいます。

こういうことでは、良寛にはひとすじの好みがありました。これも良い詩です。

仙桂和尚は真の道者

黙して作し言は朴なるの客

三十年国仙の会に在って

禅に参ぜず経を読まず

宗文の一句を道わず

園菜を作って大衆に供養す

当に我之を見るべくして見ず

之に遇うべくして遇わず

吁呼今之に放(なら)わんとするも得べからず

仙桂和尚は真の道者

(「仙桂和尚」)

備中の円通寺の国仙の下で坐禅修行をつんでいたとき、寺に坐禅など一度もしないし、お経も読まず、宗文の一句もいわずに、菜園をつくって修行僧たちの炊事当番ばかりしている仙桂という和尚がいました。その下男然たる男はひょっとすると道を極めた人だったんじゃないかとあるときふと気がつくのです。この詩が優れているのは「当に我之を見るべくして見ず 之に遇うべくして遇わず」というところだとおもいます。こういうとこが良寛の凄いとこといえばいえるんです。その人としょっちゅう遭ってあるけど、ちっとも意識していなかった。いまになって気がついたということだとおもいます。つまり、十年間も一緒のところにいたけれど、その人のことはまったく意識ぜず、ただ、いつも百姓仕事ばかりしていて、じぶんたちに炊事当番をして食べさせてくれた。その人が、そこにいることはしばしば見ているけれど、全然見ていなかったとおなじことだったというのです。後になってあいつは凄いやつだと気がついた。ああ、禅をきわめたというのはああいうんだなと、あとで感じるわけです。いまさら気がついてしぶんも模倣しようとしても、そんなことはできなくなっている。こんなふうに良寛はいっているとおもいます。こういう気づき方は暗く悲劇的です。気づくことにどんな効力もありませんし、気づかれた方にどんな受容も存在しないからです。それでもこの気づき方には、一種の内在性の交換があるのですが、これをかすかな気配として感ずること自体が悲劇的なことだとおもいます。このあたりてなんとなく、とんでもない世界に深入りするようないやな予感がしないではないのですが、ためらわずにもうすこし良寛の世界にはいってゆきましょう。

没後一七十年記念「良寛さん」東京展

二〇〇一年一月二〇日〜二月二十五日

発行 日本経済新聞社 〔9ー17〕正法眼蔵弁道話

より

良寛は人から揮毫を頼まれたりすると、道元の『正法眼蔵』の「菩提薩捶四摂法」の条を書いたといわれます。そのなかでとくに良寛が好んだのは「愛語」の文章なんです。この

「菩提薩捶四摂法」というのは、いまの言葉でやさしくいえば、どうしたら菩薩になれるか、四つの方法ということだとおもいます。道元があげている四つは、一つに「布施」、二つ目は「愛語」、第三に「利行」、第四は「同事」です。「布施」というのは人から心をとらないことです。つまり人の心をむさぼらないとか、人の感謝をとろうとしないという意味です。そして、このことをもっと敷衍すると、たとえば、木の葉が散るのは、風にまかせればいい、木の葉が散ることまでじぶんが散らしたのだとおもうことはだめなので、風のことは風にまかせればいいんだ、そういうことも布施の一種だと、いうことになります。

それから「愛語」というのは、ふだん乱暴な言葉とか憎む言葉を吐かないことです。つまり愛するとか、慈悲の心をもつとか、そういう言葉だけを口にして憎しみとか、ひっかかる言葉はつかわないことを意味しています。この「愛語」はとくに良寛が惹かれたものといわれます。

つぎに「利行」というのは、身分の上下、老若男女を問わず、他人の利益のためにだけ行うことです。最後の「同事」というのは道元の説によると、じぶんに違反しないと同時に他者にたいしても違反しないとこと、つまり、他者とじぶんがおなじだと考えることだと書いています。他者とじぶんが平等だという意味とはちょっとちがいます。じぶんがじぶんに違反するようなことをぜず、またそのことが同時に他者ととっても他者に違反しないことだ。そういう行いをさしています。

このなかで、良寛がとくに好んだのは「愛語」なんです。憎しみとか他者の勘にさわる言葉とか、そういう言葉を一切発せずに、愛する言葉とか慈悲の言葉だけを使うということです。

良寛 詩歌と書の世界 二玄社刊

谷川敏明著 小川新一写真より 愛語の一部

この「愛語」にたいする良寛のこだわり方は、きわだっています。良寛は「良寛禅師戒語」というものを九十ヵ条にわたって書きとめていますが、これはじぶんが他人と喋言るときにでてくる嫌なばあいを、よくもこれだけ鋭くとりだしたものだとおもえるほど拾いあげています。これを読んでいると良寛のすさまじさがわかるような気がします。

(中略)

ある理想の場面が、それを理想とみなさない者にとって無意味だという理想の在り方は、一般にアジアやオリエントの世界に共通のものです。良寛の「愛語」という理想もおなじ運命をもっています。

いま、おそれずにもっと色濃い〈アジア的〉な思想の特質のなかに良寛を沈めてゆくことにしましょう。良寛に「月の兎」という長歌があります。『今昔物語』の巻五にある寓話を主題にしたものです。今は昔、猿と狐と兎が一緒に暮らしていて、そこに天帝がよぼよぼのお爺さんに化けた格好でやってきました。

「何か食べさせてくれ」というのです。すると猿は木の実を採り、狐は魚を採ってきてその老人にあたえました。兎は何か採ろうとおもっても何も採れませんでした。そこで兎は猿に芝を刈ってきてくれと頼み、狐にはそれで火を焚かせ、じぶんは何もあげるものがないからと、焚火のなかに飛び込んで、じぶんの体を焼いてその老人に食べさせました。すると老人は忽ち天帝の姿にもどって、その兎を浄土へ連れて行きました。この長歌にも良寛のおなじ視線がさしこんでいます。

わたしたちはどうやら良寛の頭脳に巣くった風変わりな理想のイメージをひと廻りしました。この僧は耳をかすめていく言葉にたいして、油断ならない鋭敏な構えをもっています。小柄でやせていて、小づくりな目鼻だちをして待ち構えているのです。もちろん欠点ももっています。あまり緊張が続くと疲れてぐったりしてしまうことです。だからいまもっているイメージの圧電気を、もっと下げなければとたえずかんがえているのです。犠牲心を誇示したがっているのではないのに、自己犠牲とまちがえられやすいイメージをだいているのは、そのためだとおもいます。