言の葉綴り148心とは何か 心的現象論入門 ② Ⅲ身体論をめぐって

吉本隆明著

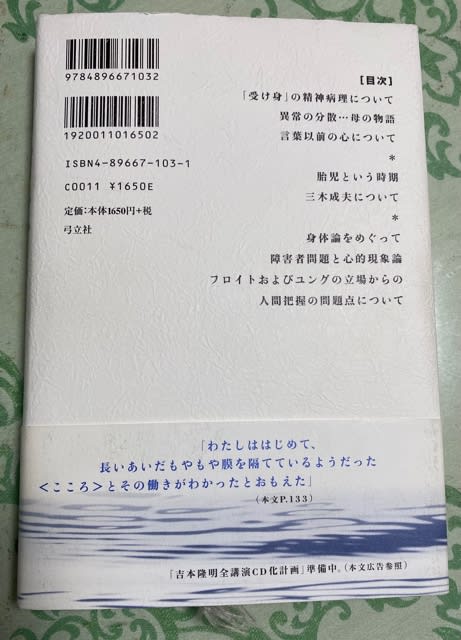

心とは何か 心的現象論入門

吉本隆明著 2.001年6月15日第1刷 出版 弓立社 より抜粋

Ⅲ 身体論をめぐって

1

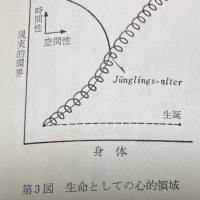

ーー『心的現象論』のある章で「身体論」というのをやりました。ぼくの身体論というのは、古典的に云いますと、ドイツの観念論がもとになっています。

そこで前提として、古典ドイツの観念論というのを、ちょっと要約して申し上げます。いちばん最初に身体ということをとてもよくかんがえた人は、もちろんヘーゲルです。ヘーゲルはどういうことを云ったか、はっきりさせたかといいますと、人間の身体には有機的部分というか、今いえば自律的な神経によって動かされているものという意味だとおもいますけれども、有機的な部分がある。その有機的な部分の上に動物的な部分がある、ということをはっきりと云っています。

それからも一つ、ヘーゲルがはっきり云っていることは、人間の身体の中に外界にたいしする働きかけとしてある器官と、内部器官と二つある。例えば心臓とか肺臓は内部器官であり、手とか足とか目とかは外部器官だ。つまり外部と交渉するために必要な器官だ、とヘーゲルは云っています。

もう少しいいことをヘーゲルは云っています。外部器官はいつで二重である。例えば手は左手と右手があるというぐあいに、いつでも外部器官は二重性をもっている。目は左目と右目というように、一つでも見えるわけですけれども、いつでも二重器官、二重になっていると云っています。足でも二重になっている、二つある、そういうことを云っているのです。

それが、そもそもぼくなんかが最初に読み込んだ身体論です。そこからフォイエルバッハがもう少しそれを進めましてーーもちろんそれ自体ヘーゲルから学んだわけですけれどもーー、もう少し詳細なことを身体について云っているとおもいました。

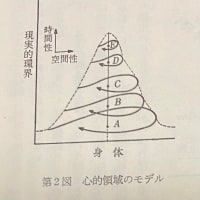

第一にどういうことを云っているかといいますと、人間の外部器官(感覚器官)の中で、触覚と味覚と嗅覚とはとても唯物的だ、という云い方をしています。ちっとも精神的じゃないと云っています。それから聴覚(耳)と視覚(眼)というのはとても精神的なものだ、という云い方をしています。人間の感覚器官、つまり外部に働きかけたり外部を受容する、受け入れたりする器官のうち、視覚と聴覚はちょっと様々な、何といいますか形而上学的意味をつけられる精神性を持っている器官だ、と云っているのです。それから、今云いましたように、味覚とか嗅覚とかは、そうじゃなくて、たいがい唯物的あるいは即物的な器官だ、ということをフォイエルバッハは云います。ヘーゲル、フォイエルバッハ、マルクスというふうにかんがえてみますと、「身体論」というかぎりではフォイエルバッハがいちばんいいとおもいます。

それでもう少し立ち入ったことを云っています。われわれは例えば物ごとをかんがえるということ、つまり思考するということ、あるいは思惟ということで作用をする。身体がそういう作用をすることができる。しかしそのばあいに、身体は少しも思惟しているじぶんの身体を意識しない。もっと厳密に云えば、思惟作用の座が脳にあるとすれば、われわれが思考を働かせる時、ちっとも脳を意識することはない、していない。そうだとすれば脳の作用というもの、人間の作用、あるいは人間の身体の作用というのは、脳と関係がないんじゃないかと云えそうな気がするんです。そういうことは、あらゆるばあいにいえる。例えば脳についてわれわれはかんがえることができるとすると、脳についてかんがえているのがもし脳だとすれば、脳について脳が脳をかんがえているということになります。しかしそのばあい、脳がそういう作用をしているということを少しも意識しないでかんがえることができる。そうすると、かんがえる作用とか感じる作用とか身体の中、例えば脳の作用というものと関係ないんじゃないか、というふうにいえそうにおもわれます。しかし、それはそういうふうに云わないほうがいいんだと、フォイエルバッハは云っています。

つまり、われわれの思考作用は主観的なものだとかんかえれば、それにたいして、脳が何らかの意味で作用をおよぼしていることは客観的な作用なんだ。そのつながりがわれわれの思考作用の過程の中では、べつだん意識を必要としないことにずぎないので、全然関係ないと云わないほうかいいんだ、とフォイエルバッハはかんがえています。この考え方はとてもいい考え方なので、あらゆる意味で心身相関といいましょうか、心身相関の領域をかんがえていくばあいの、基礎的かつ古典的な場所は、フォイエルバッハのこういう云い方の中で初めてはっきりさせられた、と云うことができます。

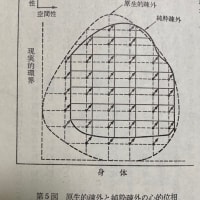

それから、もう少しかんがえを進めまして、マルクスはどういうふうに身体をかんがえたかといいますと、身体を内部器官とか外部器官とかいうふうににもかんがえませんでしたし、また心臓とか肺臓がここにあって、ということについても、格別に何か云うわけではありません。ただ、そのかわりマルクスは人間の身体はもし外界にたいして、外部の自然にたいして働きかける時には例えばそれは労働をするとかあるいは行動をするとかということですけれども、ある行動をして、外界にたいして何かを加える時、何か作用する時あるいは行動を起こす時には、起こしたところでもって外的な自然を、マルクス流の云い方をすれば、非有機的身体にしてしまう。つまり人間が行動をするとか労働をするとかあるいは歩くとか、そういうことをやれば、やったということ自体がその場において外部の自然を人間の非有機的な身体にしてしまう。極端に云えば、人間は外界を非有機的な身体にしてしまう以外に、行動すること、あるいは行為をすることはできないんだ、と云っています。

その時、マルクスは人間の輪郭ある身体が、内的にどう形成されていくか、あるいはどういう感覚器官があって外部にそれがはたらいているかということは、まったくかんがえていないんです。けれども、ただ、身体性全体ということのかんがえの中で、人間は行動をする時に必ず外界を身体にしちゃっている。極端に云いますと、行動する時にはこの外界を自分の身体の、何といいますか、いわば「ハイ」にしちゃっている。またそういうことなしに人間の身体というのは行動することもできないし労働することもできない、と云っています。

このマルクスの云い方は、大変興味深い云い方です。身体という概念を、人間のこういう輪郭からもっと極端に、何か行為をすれば必ず行為をされた媒体を身体にしてしまっている。そういう云い方で、身体の概念を、広範に人間のかんがえる範囲あるいはある時期からあるいは行動できる範囲における外界を全部身体だ、というふうに考え方を展開しています。これは大変おもしろい考え方です。

ところで、ぼくが身体論でかんがえたところでは、この考え方をとりますと、例えば、先天的な肢体不自由で、全然行動ができない人間がありえます。肢体不自由ということですけれども、全然行動ができない肢体、先天的にそうだという人間はありうるわけです。現にいるとおもいます。あるいはある時期からそうなったという人もいるとおもいます。そういう人にとっては、外界を非有機的身体とすることはできないわけです。

つまりマルクスの考え方は、五体健全でない人間がいたり、またそういうふうに人間がなつてしまった時には、外界に働きかけることができませんから、外界の自然を自分の身体としてしまうことはできないことになってしまいます。そうすると、この考え方は、一見いい考え方のようにおもいますけれども、身体論のばあいでいうと、大変な欠陥をもつのではないかとおもわれたのです。

そうしますと、ぼくの考え方では、マルクスよりもファイエルバッハのほうがいいことを云っているわけです。つまりフォイエルバッハは外界的な、外部に働きかける感覚器官と内部的な器官との区別もしていますし、それから、どれが人間的な精神的な器官であり、精神的な器官とは何であるか、ということも云っています。この考え方でいきますと、外界への働きかけもそうですけれども、身体の内在的構造についても、考え方を微分化していったり展開していったりしているわけで、少なくとも身体論をするばあいにた、フォイエルバッハの考え方のほうがたいへんいい考え方です。

なぜそういうことになるかと云いますと、フォイエルバッハというのは、哲学的で思惟的な常識によりますと、ヘーゲルとマルクスの梯子を渡して、その媒介する過度的なところにいる人物で、考え方も過度的なな場所にいるものですから、ヘーゲルの観念的な考え方とマルクスの唯物的な考え方の両方を二重に含んでいるところがあります。そこのところでフォイエルバッハの身体についての考え方が、古典的な意味でいえばいちばん云うことはいっちゃっているという感じがするんだろうとおもいます。