言の葉42〈実朝伝説〉源実朝

〈実朝伝説〉

当方より、副題として

共同の迷蒙について

日本詩人選 12 源実朝

吉本隆明著 (株)筑摩書房 昭和46年

VI 〈実朝伝説〉より抜粋

ある人物が伝説上のひととなる条件は、ある自然物が伝説上の風土となる条件と似ている。その似ているところは、いずれも〈共同〉の〈観念〉があつまるということである。これが〈伝説〉と〈風評(うわさ)〉とがおなじようでいて、まったくちがうところでもある。ひとびとはこうかんがえがちである。かりにあるひとりの有力な人物や機関があって、ひとりの人物または自然物を〈聖化〉しようとして、作為的に〈風評〉をふりまくようにした。〈風評〉はひとの口から口へとつたえられ、機関から機関へとばらまかれた。そしてついに固定した〈伝説〉になってしまう、と。しかしこれはどうもちがうような気がする。作為的にてふりまかれた〈風評〉が固定して〈聖化〉が定着することも、その逆に〈俗化〉が定着することも歴史のうえでありうるにちがいない。しかし、ひとびとが時代と場所をこえて、その人物や自然物を〈伝説〉として保存するためには、対象とそれを対象にしつらえたひとびとのあいだに、〈共同〉の共鳴(共感ではなく響きあい)がひそんでいなければならない。そしてこの響きあいは〈個人的なもの〉の複数ではなくて、あくまでも〈共同的なもの〉の位相にあるというよりほかない。では、なにが響きあうのか?

ひとつはそのなかにある〈劇〉である。もうひとつは〈時代〉の象徴性である。そして〈伝説〉が成立するためには、ある人物または自然物に〈劇としての時代的な象徴〉という性格がなければならない。これは、べつに歴史上に記録された〈伝説〉であるひつようはない。名もない村落の片隅に鎮守された祠神でもおなじことである。その祠神の本体は石仏であった。この石仏は、ある日、漁に出た漁師の網にかかってひきあげられたものだが、陸にあげてみたら、石仏の貌が変ってしまった。これは不思議であるというので祠神として小さなお堂をたて、そのなかに祀った。この本体はそれからあとも雨が降る日と晴れた日とでは貌の表情がまるで変ってしまう。こういった〈伝説〉ならば、縁起譚にはどんな小さなものであっても、かならずつきまとっているはずである。

〈伝説〉などは、どんな〈伝説〉でもつまらない。これは例外なくそうであるといえる。しかし〈伝説〉をつくりだすひとびとの心も、それを信じたふりをして保存するひとびとの心も、いつも簡単に片付けられない問題をはらんでいる。簡単に片づけられるのは、個々のひとびとのがもっている迷蒙さだけだが、〈共同〉の迷蒙さはそうはいかないのである。なぜならばそれは〈時代〉の象徴としての不安、すがりつきたい

〈共同〉の願望がいつも根底に横わっているからである。〈共同〉の迷蒙が〈伝説〉にかわるためには、かならずしも個々の人間が迷蒙であることを必要としていない。個々の人間がどんなに賢明であっても〈共同〉の迷蒙は成立するのである。ひとびとはここでもたぶん誤解しやすい。個々の人間が迷蒙だから〈共同〉の迷蒙が成立するのだというように。こういう理念は、いつも個々の人間を啓蒙すれば〈共同〉の迷蒙はなくなるはずだとして啓蒙家になる。この理念は途方もない虚偽にいきつくほかない。理念が逆立ちしているからだ。

こういう理念は、個々の人間が賢明だからこそ、むしろ〈共同〉の迷蒙が成り立つのだということを解ろうとしないのだ。あらゆる伝説が他愛ない嘘だとすれば、〈伝説〉を崩壊させるためには、個々の人間の蒙を啓くよりも、〈共同〉の迷蒙の根拠をつき崩すよりほかに方法はない。

『愚管抄』の著者である慈円は、法然が〈浄土教〉を流布しはじめたとき、これは途方もない迷蒙だとかんがえた。そしてこの迷蒙にひっかかるものは、無知蒙昧なやからだとおもったのである。しかし、後世の眼からみれば、慈円の信仰していた天台宗は、すでに加持祈祷で万物を動かせると錯覚していた。途方もない迷蒙だが、法然の〈浄土教〉に宗教の時代的な必然と開明さをみることができる。浄土宗を無知のやからに迷蒙を強いるものとみる慈円の知識にとっては、知識を獲得しているものはけっして迷蒙でありえないという奇妙な錯覚があった。たしかに知識を獲得することは個人を迷蒙から救出するかもしれないが、〈共同〉の迷蒙にたいして慈円の知識はまったく無防備なものにすぎなかった。

(略)

慈円は、無知蒙昧のやからだから、南無阿弥陀を称えれば浄土へゆけるというような蒙昧な言説に迷わされるのだと信じて疑わないため、そういう現象だけをつつき出している。しかし、内乱と飢餓のつづく世のなかで、ひとびとがどんな不安な心で生活を強いられていたか、また、信じられることがあるならば、どんなことでも信じたいという切羽つまった心だけが、宗教の動かしうる心であるということを、まったく理解していなかった。慈円の知識には律令朝廷の顕官や、大寺社の天台真言の信仰はみえていただろうが、下層のひとびとの心はみえていなかった。ひとびとの〈共同〉の迷蒙が、どんな根拠にたっているのかを測ることができなかったのである。ひとびとが浄土教に燎原の火のようになびいていったその〈共同〉の迷蒙こそが、慈円の接近していた律令王権の制度的な迷蒙の鏡であるということが慈円の心に解けていたら、まず自分の天台・真言の知識を、いっさいの〈制度〉から切り離そうとこころみたであろう。ちょうど道元がしたように。知識は〈共同〉の迷蒙にたいして無力だが、知識はいっさいの〈制度的なもの〉からひき剥がすことによって、はじめて、意味づけの方向に向かうことができる。あたらしい宗派はこういう迷蒙の仮面をかりて、金ぴかの開山〈伝説〉に転化するものだ、ということを慈円は眼のあたりに如実に悟っただろうが、そこからひとびとが〈共同〉にもっている〈伝説〉形成への深い契機をさぐる心をもたなかった。リアルな冷徹な眼が視うるものは、あらゆる〈伝説〉から貧寒な実体をさぐりだすことだが、問題はそこでおわるのではなく、そこからはじまるだけである。〈伝説〉が形成される契機となる民衆の〈共同〉の迷蒙は、その根拠を崩さなければけっしておわることはないといっていい。

実朝の〈伝説〉化をくわだてたのは、もっぱら『吾妻鏡』であった。そして『吾妻鏡』の編著者に実朝を〈伝説〉化する必要をおしえたのは、まだ浅い〈共同〉の伝統しかもっていなかった武門勢力であり、また実朝を〈伝説〉化するための方法をおしえたのは、たぶん、当時、おもに宗教的に常套になっていた聖徳太子説話だったのである。

(以下、略)

〈実朝伝説〉

当方より、副題として

共同の迷蒙について

日本詩人選 12 源実朝

吉本隆明著 (株)筑摩書房 昭和46年

VI 〈実朝伝説〉より抜粋

ある人物が伝説上のひととなる条件は、ある自然物が伝説上の風土となる条件と似ている。その似ているところは、いずれも〈共同〉の〈観念〉があつまるということである。これが〈伝説〉と〈風評(うわさ)〉とがおなじようでいて、まったくちがうところでもある。ひとびとはこうかんがえがちである。かりにあるひとりの有力な人物や機関があって、ひとりの人物または自然物を〈聖化〉しようとして、作為的に〈風評〉をふりまくようにした。〈風評〉はひとの口から口へとつたえられ、機関から機関へとばらまかれた。そしてついに固定した〈伝説〉になってしまう、と。しかしこれはどうもちがうような気がする。作為的にてふりまかれた〈風評〉が固定して〈聖化〉が定着することも、その逆に〈俗化〉が定着することも歴史のうえでありうるにちがいない。しかし、ひとびとが時代と場所をこえて、その人物や自然物を〈伝説〉として保存するためには、対象とそれを対象にしつらえたひとびとのあいだに、〈共同〉の共鳴(共感ではなく響きあい)がひそんでいなければならない。そしてこの響きあいは〈個人的なもの〉の複数ではなくて、あくまでも〈共同的なもの〉の位相にあるというよりほかない。では、なにが響きあうのか?

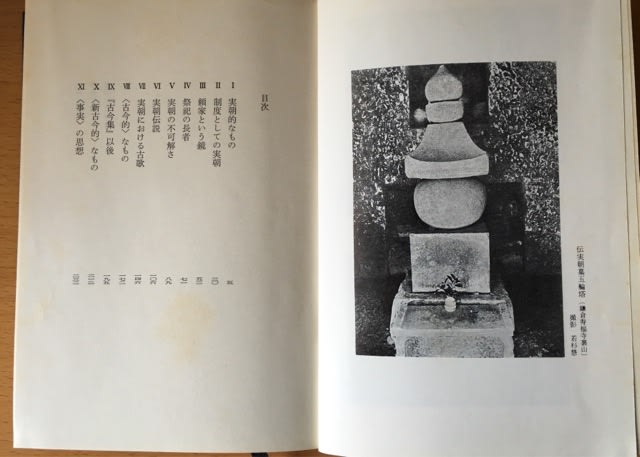

ひとつはそのなかにある〈劇〉である。もうひとつは〈時代〉の象徴性である。そして〈伝説〉が成立するためには、ある人物または自然物に〈劇としての時代的な象徴〉という性格がなければならない。これは、べつに歴史上に記録された〈伝説〉であるひつようはない。名もない村落の片隅に鎮守された祠神でもおなじことである。その祠神の本体は石仏であった。この石仏は、ある日、漁に出た漁師の網にかかってひきあげられたものだが、陸にあげてみたら、石仏の貌が変ってしまった。これは不思議であるというので祠神として小さなお堂をたて、そのなかに祀った。この本体はそれからあとも雨が降る日と晴れた日とでは貌の表情がまるで変ってしまう。こういった〈伝説〉ならば、縁起譚にはどんな小さなものであっても、かならずつきまとっているはずである。

〈伝説〉などは、どんな〈伝説〉でもつまらない。これは例外なくそうであるといえる。しかし〈伝説〉をつくりだすひとびとの心も、それを信じたふりをして保存するひとびとの心も、いつも簡単に片付けられない問題をはらんでいる。簡単に片づけられるのは、個々のひとびとのがもっている迷蒙さだけだが、〈共同〉の迷蒙さはそうはいかないのである。なぜならばそれは〈時代〉の象徴としての不安、すがりつきたい

〈共同〉の願望がいつも根底に横わっているからである。〈共同〉の迷蒙が〈伝説〉にかわるためには、かならずしも個々の人間が迷蒙であることを必要としていない。個々の人間がどんなに賢明であっても〈共同〉の迷蒙は成立するのである。ひとびとはここでもたぶん誤解しやすい。個々の人間が迷蒙だから〈共同〉の迷蒙が成立するのだというように。こういう理念は、いつも個々の人間を啓蒙すれば〈共同〉の迷蒙はなくなるはずだとして啓蒙家になる。この理念は途方もない虚偽にいきつくほかない。理念が逆立ちしているからだ。

こういう理念は、個々の人間が賢明だからこそ、むしろ〈共同〉の迷蒙が成り立つのだということを解ろうとしないのだ。あらゆる伝説が他愛ない嘘だとすれば、〈伝説〉を崩壊させるためには、個々の人間の蒙を啓くよりも、〈共同〉の迷蒙の根拠をつき崩すよりほかに方法はない。

『愚管抄』の著者である慈円は、法然が〈浄土教〉を流布しはじめたとき、これは途方もない迷蒙だとかんがえた。そしてこの迷蒙にひっかかるものは、無知蒙昧なやからだとおもったのである。しかし、後世の眼からみれば、慈円の信仰していた天台宗は、すでに加持祈祷で万物を動かせると錯覚していた。途方もない迷蒙だが、法然の〈浄土教〉に宗教の時代的な必然と開明さをみることができる。浄土宗を無知のやからに迷蒙を強いるものとみる慈円の知識にとっては、知識を獲得しているものはけっして迷蒙でありえないという奇妙な錯覚があった。たしかに知識を獲得することは個人を迷蒙から救出するかもしれないが、〈共同〉の迷蒙にたいして慈円の知識はまったく無防備なものにすぎなかった。

(略)

慈円は、無知蒙昧のやからだから、南無阿弥陀を称えれば浄土へゆけるというような蒙昧な言説に迷わされるのだと信じて疑わないため、そういう現象だけをつつき出している。しかし、内乱と飢餓のつづく世のなかで、ひとびとがどんな不安な心で生活を強いられていたか、また、信じられることがあるならば、どんなことでも信じたいという切羽つまった心だけが、宗教の動かしうる心であるということを、まったく理解していなかった。慈円の知識には律令朝廷の顕官や、大寺社の天台真言の信仰はみえていただろうが、下層のひとびとの心はみえていなかった。ひとびとの〈共同〉の迷蒙が、どんな根拠にたっているのかを測ることができなかったのである。ひとびとが浄土教に燎原の火のようになびいていったその〈共同〉の迷蒙こそが、慈円の接近していた律令王権の制度的な迷蒙の鏡であるということが慈円の心に解けていたら、まず自分の天台・真言の知識を、いっさいの〈制度〉から切り離そうとこころみたであろう。ちょうど道元がしたように。知識は〈共同〉の迷蒙にたいして無力だが、知識はいっさいの〈制度的なもの〉からひき剥がすことによって、はじめて、意味づけの方向に向かうことができる。あたらしい宗派はこういう迷蒙の仮面をかりて、金ぴかの開山〈伝説〉に転化するものだ、ということを慈円は眼のあたりに如実に悟っただろうが、そこからひとびとが〈共同〉にもっている〈伝説〉形成への深い契機をさぐる心をもたなかった。リアルな冷徹な眼が視うるものは、あらゆる〈伝説〉から貧寒な実体をさぐりだすことだが、問題はそこでおわるのではなく、そこからはじまるだけである。〈伝説〉が形成される契機となる民衆の〈共同〉の迷蒙は、その根拠を崩さなければけっしておわることはないといっていい。

実朝の〈伝説〉化をくわだてたのは、もっぱら『吾妻鏡』であった。そして『吾妻鏡』の編著者に実朝を〈伝説〉化する必要をおしえたのは、まだ浅い〈共同〉の伝統しかもっていなかった武門勢力であり、また実朝を〈伝説〉化するための方法をおしえたのは、たぶん、当時、おもに宗教的に常套になっていた聖徳太子説話だったのである。

(以下、略)