12月29日 (日曜日) 晴れ 穏やかな日

昨晩は、子供会当時の親達で忘年会

。

。

近くにある、田舎のこじんまりしたお店で一杯・・

一年も会っていなかった夫婦がいても

それほど会ってなかったといいう感じはしない。

ただ、リタイヤしていたりで、その後は何をしているとか?

話題は結構つきないものだ・・

来年は、皆で旅行をと話は盛り上がるが

実行されることは稀である。

皆さん老親をかかえていたりで難しい。

4年前に2組夫婦で韓国に行ったくらいである。

しばらくは、せいぜいランチ会などを多く設けて貰おう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12.20に都々逸のことを書いた。

大海の 水を飲んでも鰯は鰯 泥水飲んでも鯉は鯉

前から気になっていたので

この唄は何処が出どころか調べてみた。

南部都々逸らしい。

======================

南部七踊りの特徴 南部都々逸

読み方(なんぶ どどいつ)

踊りの解説

もともとほおかぶりをして素手で踊られていましたが、

それを舘松榮源次郎氏が独特な「カツラ」「番傘」「二段返し(引き抜き)」の工夫をし、

今の踊りに創作しました。

唄の解説

天保時代に江戸の都々逸坊扇歌が

「潮来節」「よしこの節」を作詞改曲して唄ったのがはじまりで、

それが流れてこの地に入ったといわれます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★

踊りの唄になっているんだ!唄の全部は

都々逸は 下手でも やりくり上手

今朝も質屋で褒められた

白鷺は 小首かしげて 二の脚踏んで

やつれ姿に水鏡

韓信は 股を潜るも 時世と時節

踏まれし草にも花が咲く

大海の 水を飲んでも鰯は鰯

泥水飲んでも鯉は鯉

朝顔は 馬鹿な花だよ 根の無い竹に

命捧げて絡みつく

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なんぶ どどいつ

ここを

クリックすると青森県南部町観光協会のHPになります。

~~~~~~~

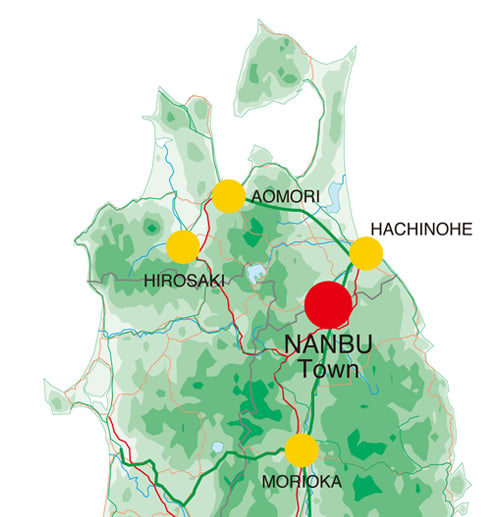

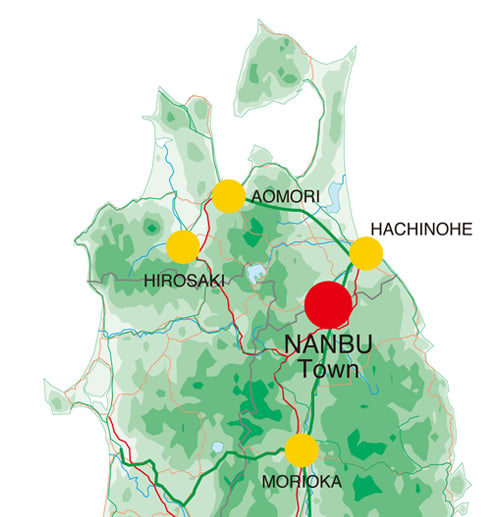

南部町は

●人口 20,964人(平成22年11月末現在)

●面積 153.15km2(平成20年10月1日現在)

●位置・地勢 平成18年1月1日、名川町、南部町、福地村が合併し、

「南部町」が誕生しました。

「南部町」は青森県の南東に位置し、八戸市の西部に隣接しています。

町の中央を流れる馬淵川の沿岸部は帯状に肥よくな平野が広がり、

水稲や野菜の栽培が行われています。

南西部には標高615mの名久井岳がそびえ、岳陵地帯では果樹栽培が盛んです。

山と川、そして美しい田園に囲まれた南部町。

「名久井岳と馬淵川に抱かれ白然・環境・福祉に恵まれた交流のまち」を

町総合振興計画の将来像とし、幸せを実感できるまちづくリを目指しています。

~~~~~~~~~

とあった。

三戸・八戸は職場の娘さん達が沢山、会社に就職していたので

夏休みにはその昔何回か訪れてたところで懐かしい。

今年は津波復興支援旅行では急ぎ足の旅で

久慈や八戸はゆっくり留まれなかった。

まだ、下北・北津軽には友人もいて、

年賀状のみになっているので・・行きたいなあ~・・

青森も大分、近くなったので!

~~~~~~~~~~~~

出来れば、南部町にも寄ってこここの踊りや唄をききたいものである。

昨晩は、子供会当時の親達で忘年会

。

。近くにある、田舎のこじんまりしたお店で一杯・・

一年も会っていなかった夫婦がいても

それほど会ってなかったといいう感じはしない。

ただ、リタイヤしていたりで、その後は何をしているとか?

話題は結構つきないものだ・・

来年は、皆で旅行をと話は盛り上がるが

実行されることは稀である。

皆さん老親をかかえていたりで難しい。

4年前に2組夫婦で韓国に行ったくらいである。

しばらくは、せいぜいランチ会などを多く設けて貰おう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12.20に都々逸のことを書いた。

大海の 水を飲んでも鰯は鰯 泥水飲んでも鯉は鯉

前から気になっていたので

この唄は何処が出どころか調べてみた。

南部都々逸らしい。

======================

南部七踊りの特徴 南部都々逸

読み方(なんぶ どどいつ)

踊りの解説

もともとほおかぶりをして素手で踊られていましたが、

それを舘松榮源次郎氏が独特な「カツラ」「番傘」「二段返し(引き抜き)」の工夫をし、

今の踊りに創作しました。

唄の解説

天保時代に江戸の都々逸坊扇歌が

「潮来節」「よしこの節」を作詞改曲して唄ったのがはじまりで、

それが流れてこの地に入ったといわれます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

★

踊りの唄になっているんだ!唄の全部は

都々逸は 下手でも やりくり上手

今朝も質屋で褒められた

白鷺は 小首かしげて 二の脚踏んで

やつれ姿に水鏡

韓信は 股を潜るも 時世と時節

踏まれし草にも花が咲く

大海の 水を飲んでも鰯は鰯

泥水飲んでも鯉は鯉

朝顔は 馬鹿な花だよ 根の無い竹に

命捧げて絡みつく

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

なんぶ どどいつ

ここを

クリックすると青森県南部町観光協会のHPになります。

~~~~~~~

南部町は

●人口 20,964人(平成22年11月末現在)

●面積 153.15km2(平成20年10月1日現在)

●位置・地勢 平成18年1月1日、名川町、南部町、福地村が合併し、

「南部町」が誕生しました。

「南部町」は青森県の南東に位置し、八戸市の西部に隣接しています。

町の中央を流れる馬淵川の沿岸部は帯状に肥よくな平野が広がり、

水稲や野菜の栽培が行われています。

南西部には標高615mの名久井岳がそびえ、岳陵地帯では果樹栽培が盛んです。

山と川、そして美しい田園に囲まれた南部町。

「名久井岳と馬淵川に抱かれ白然・環境・福祉に恵まれた交流のまち」を

町総合振興計画の将来像とし、幸せを実感できるまちづくリを目指しています。

~~~~~~~~~

とあった。

三戸・八戸は職場の娘さん達が沢山、会社に就職していたので

夏休みにはその昔何回か訪れてたところで懐かしい。

今年は津波復興支援旅行では急ぎ足の旅で

久慈や八戸はゆっくり留まれなかった。

まだ、下北・北津軽には友人もいて、

年賀状のみになっているので・・行きたいなあ~・・

青森も大分、近くなったので!

~~~~~~~~~~~~

出来れば、南部町にも寄ってこここの踊りや唄をききたいものである。