13時頃にJR京橋駅北口で待ち合わせということなので、

午前中の稽古も、夕方の一刀流の稽古も、夜の稽古も全部休むことにした。

食事をしながら仕事の打ち合わせなのだが、

呑兵衛2人が飯だけ食って終るはずも無く、

まあ1杯と頼んだビールがすぐ空になり、おかわり頼むとなって、

あとは冷酒の追撃が続く結果となった。

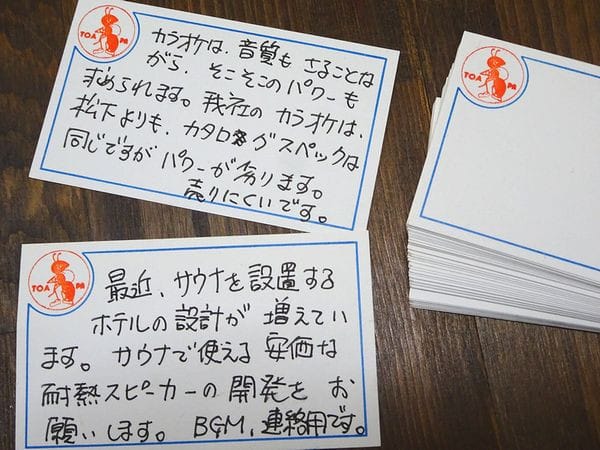

ムカデシャットは紀州ひのき屋のO田社長が開発した商品で、

ムカデの忌避にはこれ以上のものが無いというぐらい優れた商品である。

強みは、まず他社の類似品より強力であること。

そして寝室や居間で使えること、乳幼児やペットにも無害であること。

効用が無くなったら土に撒いて処分することが可能であること。

使わない分は密封しておけば翌年も問題なく使えること。

屋外用と併用すれば効果がバツグンであることなど。。。。

弱みは原材料が天然の植物性ハーブで大量製造に向いていないのと、

製造が紀州ひのき屋、販売が私の店が中心なので販路が小さく、

世間にほとんど知られていないということ。

あとは冬場の需要が少ないということ。

とんぼ堂楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tombodo/977423/#977423

5月にも拡販会議をしたのだが、

今年は台風と大雨の影響で売れ行きは芳しくなかった。

来年はもう少し売りたい。

やってなかった対策も色々やってみようということになった。

---------------------

三重の尾鷲のO田社長との縁はネットである。

20年近く前、ネットで知り合った剣道家が京都の武徳殿で稽古会を行った。

その後何回か会い、それが元で商売に結びついて今に至っている。

彼は私と同い年だが肝っ玉は私の倍ほどもある。

38才で七段に受かったというから剣道の腕も確かで滅法強い。

話は仕事から剣道の話になり大いに盛り上がった。

仕事頑張ろう、また稽古しようということで解散した。

(京橋の居酒屋で話も酒も進む進む)

(帰りに駅前でO田さんとツーショット)

午前中の稽古も、夕方の一刀流の稽古も、夜の稽古も全部休むことにした。

食事をしながら仕事の打ち合わせなのだが、

呑兵衛2人が飯だけ食って終るはずも無く、

まあ1杯と頼んだビールがすぐ空になり、おかわり頼むとなって、

あとは冷酒の追撃が続く結果となった。

ムカデシャットは紀州ひのき屋のO田社長が開発した商品で、

ムカデの忌避にはこれ以上のものが無いというぐらい優れた商品である。

強みは、まず他社の類似品より強力であること。

そして寝室や居間で使えること、乳幼児やペットにも無害であること。

効用が無くなったら土に撒いて処分することが可能であること。

使わない分は密封しておけば翌年も問題なく使えること。

屋外用と併用すれば効果がバツグンであることなど。。。。

弱みは原材料が天然の植物性ハーブで大量製造に向いていないのと、

製造が紀州ひのき屋、販売が私の店が中心なので販路が小さく、

世間にほとんど知られていないということ。

あとは冬場の需要が少ないということ。

とんぼ堂楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tombodo/977423/#977423

5月にも拡販会議をしたのだが、

今年は台風と大雨の影響で売れ行きは芳しくなかった。

来年はもう少し売りたい。

やってなかった対策も色々やってみようということになった。

---------------------

三重の尾鷲のO田社長との縁はネットである。

20年近く前、ネットで知り合った剣道家が京都の武徳殿で稽古会を行った。

その後何回か会い、それが元で商売に結びついて今に至っている。

彼は私と同い年だが肝っ玉は私の倍ほどもある。

38才で七段に受かったというから剣道の腕も確かで滅法強い。

話は仕事から剣道の話になり大いに盛り上がった。

仕事頑張ろう、また稽古しようということで解散した。

(京橋の居酒屋で話も酒も進む進む)

(帰りに駅前でO田さんとツーショット)