写真を整理していたら、昨年亡くなった車谷健三先輩の手紙と写真が出て来た。

以前に「奈良県立生駒高等学校剣道部(昭和48年度卒業)」という記事を書き、

その追記に車谷健三先輩が亡くなったことを書いたが、

その時、この手紙を探していたのが見つからず今見つかったのだ。

奈良県立生駒高等学校剣道部(昭和48年度卒業)2019年9月21日

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20190921/

写真は奈良中央武道場前で撮影されたもの。

2年上の車谷健三先輩は左から2番目でコートを着ている。

ちなみに左端は1年上の水野泰嗣先輩(現在、奈良西少年剣道クラブの指導者)で、

右端は1年上の吉田先輩。他の2名は見たことがあるような無いような、そんな記憶しか無い。

おそらく車谷先輩が3年生の引退試合に出た時のものだと思う。

そうであれば、この時私は1年生で、たぶん剣道部に入部した頃だと思う。

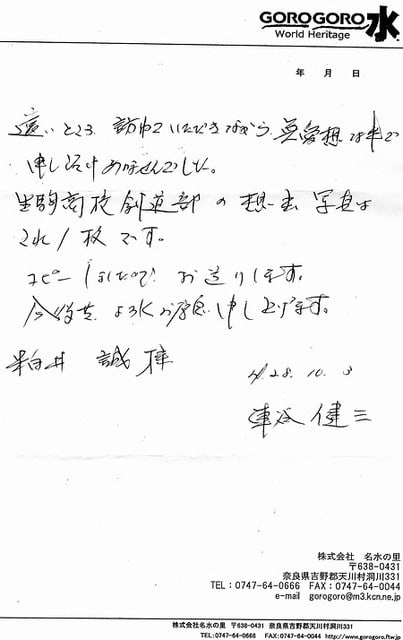

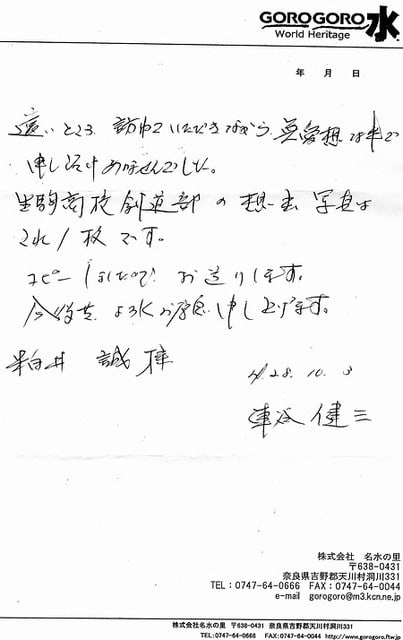

上は車谷先輩からの手紙。

2016年10月1~2日に洞川温泉に旅行に行った時に、偶然、車谷先輩に会ったのだ。

その時にお話しして、翌日、写真とお手紙を送っていただいたのだ。

いずれにせよ、生駒高校に入学していなかったら剣道はやってなかったと思う。

そういうわけで、車谷先輩と出会ったことは私の剣道人生の大切な接点でもあったのだ。

以前に「奈良県立生駒高等学校剣道部(昭和48年度卒業)」という記事を書き、

その追記に車谷健三先輩が亡くなったことを書いたが、

その時、この手紙を探していたのが見つからず今見つかったのだ。

奈良県立生駒高等学校剣道部(昭和48年度卒業)2019年9月21日

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20190921/

写真は奈良中央武道場前で撮影されたもの。

2年上の車谷健三先輩は左から2番目でコートを着ている。

ちなみに左端は1年上の水野泰嗣先輩(現在、奈良西少年剣道クラブの指導者)で、

右端は1年上の吉田先輩。他の2名は見たことがあるような無いような、そんな記憶しか無い。

おそらく車谷先輩が3年生の引退試合に出た時のものだと思う。

そうであれば、この時私は1年生で、たぶん剣道部に入部した頃だと思う。

上は車谷先輩からの手紙。

2016年10月1~2日に洞川温泉に旅行に行った時に、偶然、車谷先輩に会ったのだ。

その時にお話しして、翌日、写真とお手紙を送っていただいたのだ。

いずれにせよ、生駒高校に入学していなかったら剣道はやってなかったと思う。

そういうわけで、車谷先輩と出会ったことは私の剣道人生の大切な接点でもあったのだ。